(2014/10/7投稿)

北海道では函館や小樽など一部の沿岸地域を除き、概ね明治時代の幕開けと共に本格的な開拓が始まっています。

その”無尽蔵”とも目された豊富な天然資源により将来を有望視されるも当時ほぼ未開であったこの地には、まず開拓の礎を築くべく明治7年(1874年)に北方警備と開墾の任を兼務する「屯田兵」が置かれ、札幌周辺を皮切りにその後内陸各地へと展開されていきました。

明治新政府軍と旧幕府軍の戦いである戊辰戦争(明治元年~2年)に敗れ”賊軍”となったため職や生活の場を失った東北地方の旧藩士など、士族出身者を募って結成されたと言われる初期の屯田兵ですが、その後現在の空知・上川管内地域を中心に年々拡大した勢力は、補充を終える明治32年までの25年間において合わせて37箇所の「兵村」を開き、その人員は合計約7,300世帯・4万人(家族含む)にものぼったそうです。

とりわけその後半において、北海道庁が誕生した明治19年から本格化する集治館囚徒の手による道路開削が開拓範囲の拡大に大きな貢献を果たしていく背景については、前に『中央道路開削』のエピソードでも触れた通りです。

しかし広大な面積を持つ北海道にはまだまだ手つかずの土地が多く残っていたため、そこで道庁は対象を本州資本や一般国民にまで広げ、あまねく入植を促すべく一策を講じました。

その一環として明治30年に公布された「北海道国有未開地処分法」においては「無償貸し付け・成功後無償付与」、つまり”資金がなくても広大な土地が借りられ、その開墾の成果次第では自らの所有地に出来る”という”特典”が人々の関心を引き、思惑通り全国から多くの移民を呼ぶきっかけとなります。

その中には、潤沢な資金を持ちながらもこの新天地での更なる資産の拡充を目論む個人や団体から、一方貧困やいわゆる”村八分”などの理由により逃げるように”身体ひとつ”でやってきた者まで、様々な事情を持った人々が混在していました。

この状況は、無償で借入した土地に自らは入植せず、”資金力に乏しい小作人”に住居や農具などを貸し与えて開墾させた上に、その借地料(小作料)によって収入を図る多くの”不在地主”を生み出します。

後に金銭や労働条件を巡るいろいろな弊害を発生させるこの営農形態ですが、北海道庁としてはそんな”庶民間の些細な問題”などにいちいち考慮することなく、「開拓」という大義のもとにこの殖民政策の推進を加速させたのでした。

さて、そんなそれぞれの未来を描いて入植した開拓農民たちを待ち受けていたのは、決して甘くない現実でした。

と言うのも、実際に割り当てられた土地とは人手が加えられたことのない内陸部の林地がほとんどで、しかも先の法律には「限られた期間内において農地等として活用できるべく開墾を終え、なおかつ収穫などの一定の成果を残さないと没収」という条件が設けられていたため、とりわけその初期においては「自作農」「小作農」を問わずおそらく悪戦苦闘の毎日だったであろうことは想像に難くありません。

それでも苦難の末、未開地を着実に耕地や牧場へと変貌させていった開拓民たちですが、彼らにとって「北海道の自然」という難敵とその後も闘い続けていくことになるのです。

この地の厳しい気候は時にして、容赦なく大雪や冷害、そして大雨による河川の氾濫などをしばしば引き起こし、被害の度合いによっては年間の収入がまったくない時すらありました。

それは特に元手や蓄えの少ない農民にとってはまさに死活問題であり、あてのない将来に悲観してやがて土地を放棄、離農した者も少なくないと聞きます。

そんな”人間の力では抗うすべもない試練”は大正を経て昭和になっても彼らを苦しめ続けますが、その不屈の精神と、治水や農作物の品種改良など技術の進歩により徐々にそれらを克服していきました。

かくしてもたらされた内陸部にある多くの集落のその後の繁栄は、そんな先人たちの”たゆまぬ努力と挑戦”の歴史の上に成り立っているといっても過言ではありませんが、しかし一方”自然との闘い”に敗れ去り、現在は無住地区となっている場所もまた数多くあるのです。

まさに開拓期における「光と影」とも言える部分ですが、今回はその後者にあたる、とある集落の苦闘の歴史について触れてみたいと思います。

留萌市の南西部に位置する増毛郡増毛町(ましけ)には、日本海と海岸まで迫る増毛山地にその両側を挟まれるという地形ゆえに市街地や属する集落が海岸線に沿って細長く点在しています。

今では、”小ぢんまりとした港町”というイメージにある増毛ですが、その歴史は意外と古く、江戸中期の宝暦元年(1751年)に松前の商人が番屋を設け交易を始めたのが出発点だとされています。

その後明治20~30年代には、ニシンを初めとするその豊富な水産資源は町の経済を飛躍的に発展させ、増毛は後年留萠にその座を譲るまで天塩国(現在の留萌管内)における行政・経済の中心地、そして管内随一の都会として繁栄を極めました。

その面積の約9割が森林という地勢的な制約により、経済の主体を水産業に置かざるを得なかったものの、それでもこの地域では明治の中後期頃から従来の畑地に加えて、水源がある地区で果樹の栽培や水田の開発が始まっています。

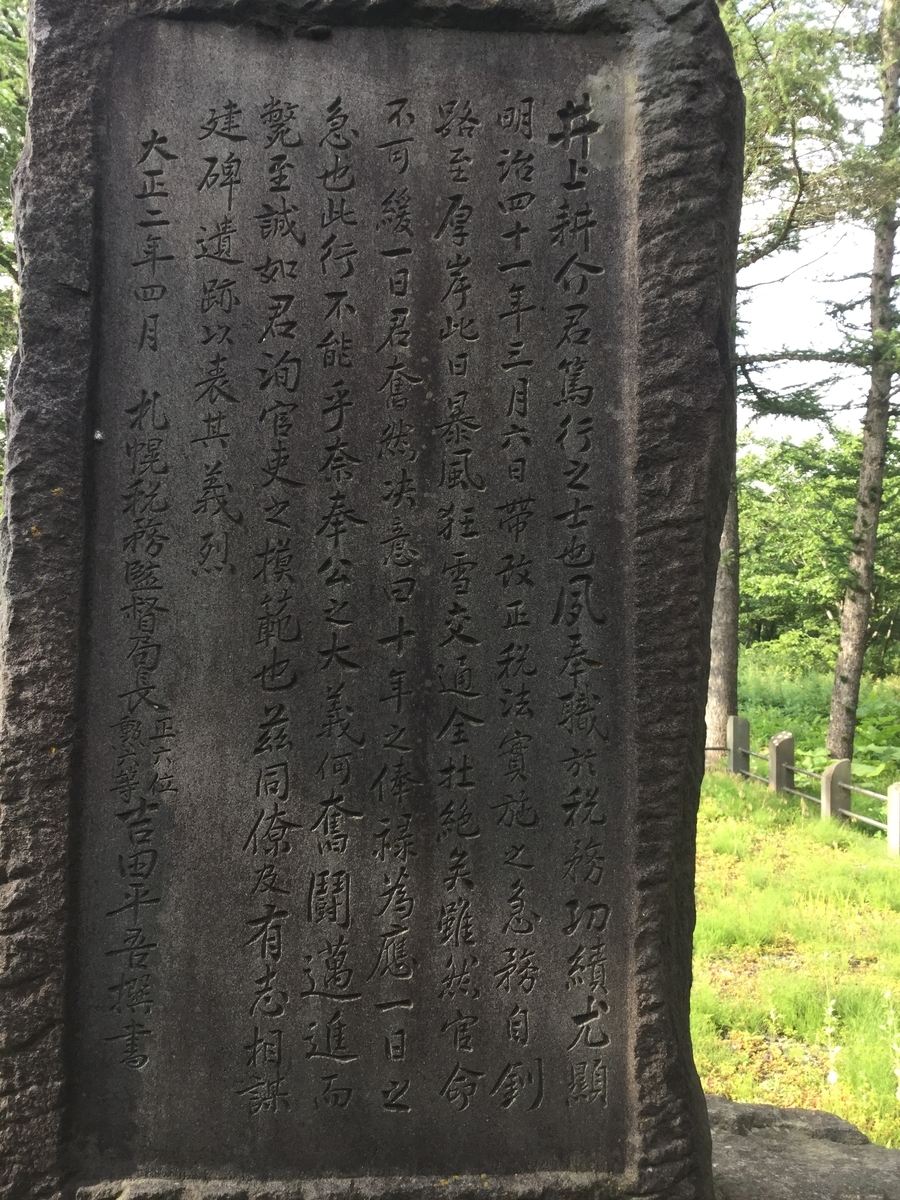

増毛市街から海岸沿いに7kmほど上る「信砂地区」(のぶしゃ)はその水田開発の中心地のひとつですが、明治33年の合併により増毛町に編入されたこの地には近くを流れる「信砂川」とそれに沿って開削された石狩国雨竜村(現・空知管内雨竜郡北竜町)へと至る山越えの道路が既に通じていたため、沿線には地元資本による小作形態の大規模農場が設けられ明治30年代には着実に耕地の開拓が進んでいました。

そして、樺戸集治館の囚徒の手により明治25年に完成を見たその「増毛道路」(現・道道94号線)を海岸線から15kmほど内陸奥地へ入った場所に今回のエピソードの舞台となる「御料地区」はあります。

その名の通り、「御料地」(皇室直轄地)であったこの場所は前述「未開地処分法」の対象外でしたが、明治30年代には他の国有地同様に無償貸し付け(賃下げ)により入植者を募り開拓が”試みられ”ました。

”試みる”という表現を敢えて使ったのは、石狩国との境に近い山間部に位置するこの地域ではふもとの信砂とはまるで違う様々な環境が開拓を阻んでいたからです。

御料地区には信砂川という水源こそありましたが、そもそも耕地には不向きとされる傾斜地であり、周辺を山で囲まれているため日照時間が少ない上、冬場の豪雪によって半年以上もの間土地が使えないという有様でした。

つまり、せっかく開墾しても安定した収量を期待できる農作物などほとんどないというのが実情だったのです。

それでも明治38年(1905年)には入植者による20戸の集落を形成していた御料地区では、伐採後の材木を利用した製炭業やわずかばかりの根菜類の収穫、そして小規模な牧畜などでかろうじて生計を立てていたと聞きますが、しかし今後の改善にまったく期待出来ない現状に見切りをつけた人々はやがて次々とこの地を離れていきました。

その後、下流側の比較的平坦な地域での稲作の開発や酪農業の定着により幾分改善の兆しを見出したものの、その根本的な不安定要素は解消されず、大正時代を経てもこの地区が大きく発展することはなかったのです。

そして時代は移り、昭和20年(1945年)の太平洋戦争終結後には農業界の革命とも言える「農地解放」という大きな転機が訪れることになります。

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の命令により施行されたこの法律は、いわゆる”地主制度”を撤廃、大部分の農地は実際に耕作していた小作人へほぼ無償で譲渡されるというものでした。

この画期的な農地改革は実質「一握りの地主」が所有する農地を「多くの小作人」の手によって運営するという封建的図式であった従来の北海道の農業事情を大きく変えることとなります。

加えて、折しも空襲などで焼け出された本州の世帯や大陸などからの引揚者にとって新しい生活基盤の地として期待された北海道には「集団帰農者」と呼ばれる人々が続々と移住することになり、その様はもはや「第2次入植ラッシュ」といっても差支えないほどだったそうです。

それは既に御料地ではなくなったここでも状況は同じく、戦後まもなく主に大阪の戦災家族や南樺太からの引揚者が入植し20戸(70名)の集落が作られました。

白紙からの出発を覚悟しながらも「働けばその分報われる」ことを信じてこの”新天地”への定住を決意した人たちですが、先人にさえもその開発をあきらめて放棄されたあまりにも荒れ果てた土地を目の当たりにした時は、さぞかし驚きあるいは落胆したかも知れません。

当時の新聞における御料入植者に関する記事には、「馬小屋にも劣る住居に身を寄せる家族」への取材に対し、それでも来年へ向けての意気込みを気丈に語る若者の談話が切なくも紹介されています。

しかし、もはや気合いだけではこの厳しい現実は変えられず、本業のみで生計が立たない住民は、春は「陸揚げニシンの加工」そして冬には「冬山造材」という副業に身を粉にして働きました。

「造材」とは山林などで伐採した樹木の枝を払い「丸太状」に切り揃える作業のことで、木材は製紙における原材料となるため当時北海道内に多くあった「パルプ工場」などからの高い需要がありました。

「山で伐採した木材を傷つけずに雪の斜面から滑り降ろし、現地で造材された丸太を馬そりで市街中継地まで運搬する」という一連の工程が効率良く低コストで済んだことから、北海道における「造材作業」はもっぱら冬季に行われていたそうです。

そして、人手を多く必要とするこの作業には、使用する側そしてされる方としても農閑期の冬場が一番都合の良い時期だったのです。

そのような状況下の昭和23年(1948年)3月、その年も豪雪に見舞われた御料地区では、集落の若者が信砂川の支流沿いに遡る山奥地「茶茶ノ沢」(茶々沢)での造材作業に精を出していました。

ここは集落からの直線距離としてはそれほど離れていない場所でしたが、間を隔てる山をかわし信砂川を越えなければならないため、現地へ向かうには一度ふもと側にある川の本支流の合流地点まで下った後、橋を渡って大きく迂回する約10kmの道程をたどる必要があったと言います。

そんな移動もままならない辺境の地ゆえ、現場には広さ百坪にも及ぶ大きな”飯場”(仮泊所)が造材会社の手で用意され、作業員は造材期間中そこで寝泊りすることになっていました。

例年よりも増して積雪量が多い最大斜度50度の山のふもとに設営されたこの飯場では、軽微ながらこの年2月初めにも雪崩による被害を受けており、さらに3月に入ってからの連日の暖気がいつ大規模なものの発生を誘発するか懸念されていましたが、現場ではこれといった対策が講じられることはありませんでした。

現代であればこれほどリスクが高い場所での作業続行はあり得ませんが、おそらく当時の感覚では「起こってもいない災害に怯えて作業を中止するなどもってのほか」であり、一方出稼ぎ労働者側としても苦しい生活状況の中で冬場における唯一の高収入源であるこの職場を放棄する者は一人も居なかったのです。

然して、ついに恐れていた最悪の出来事は3月6日の未明に起こりました。

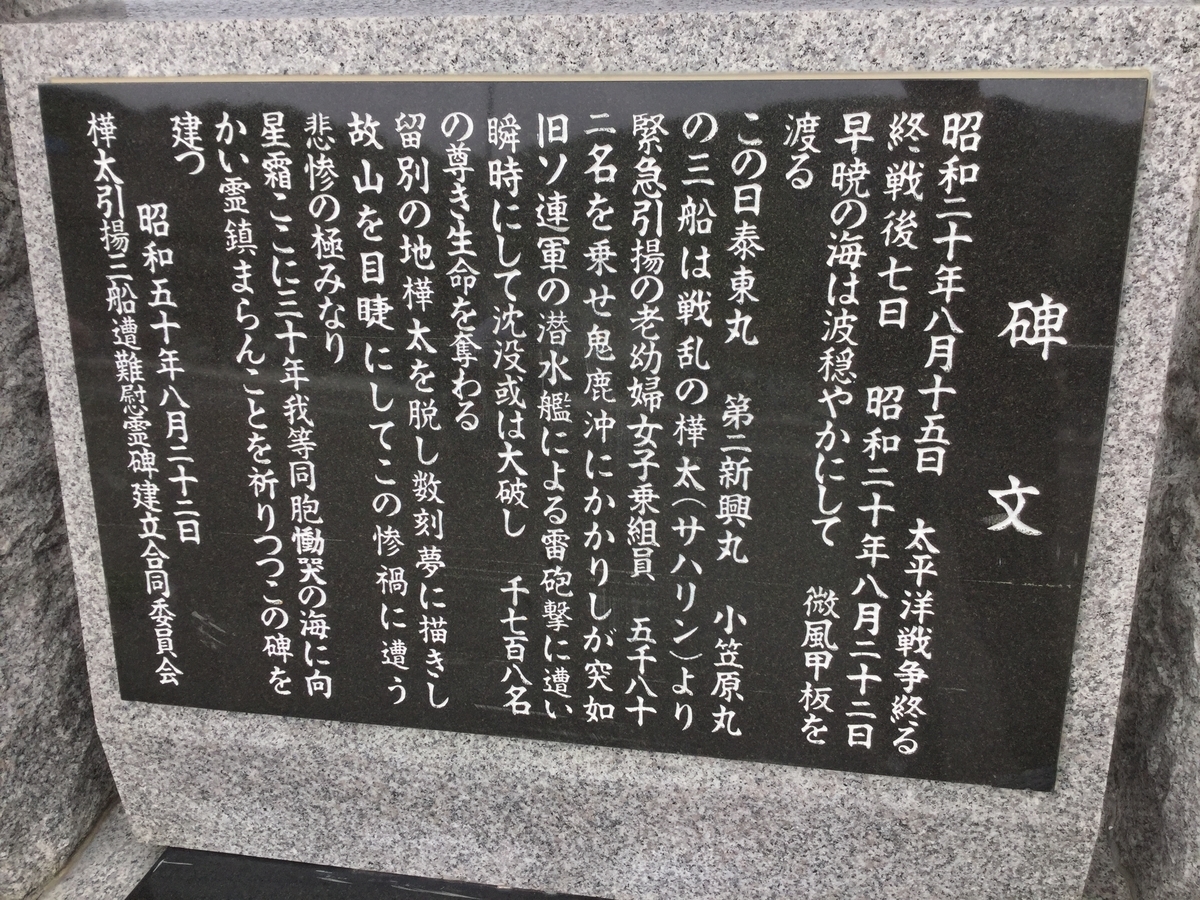

皆が寝静まる午前2時20分頃、なんの前触れもなく山面の幅30m・長さ50mの広範囲において大雪崩が発生、積雪2m以上の雪塊は就寝中の20名の作業員とともに飯場の大部分をあっという間に押し潰してしまったのです。

この夜半におけるあまりにも突然の大事に災禍を免れた数少ない人々にはなすすべがなく、僻地ゆえに通報を受けた救助隊の到着が遅れたことも災いして、直後救出あるいは自力で脱出した2名を除く18名が帰らぬ人となりました。

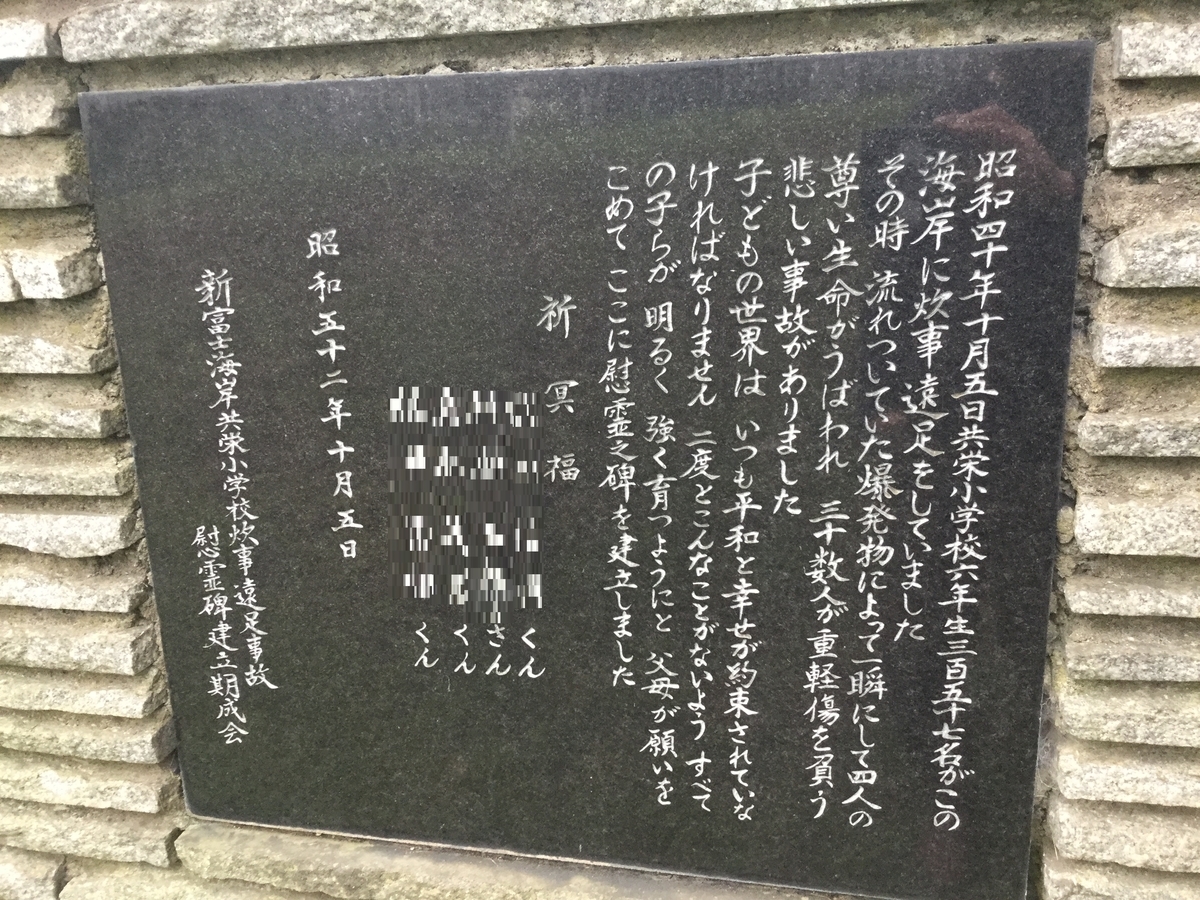

この災害事故においてはその内半数以上である10名の御料地区住民が命を落としていますが、力作業が中心となる造材現場には主に若者が従事しており、御料の犠牲者中8名がまだ10代から20代の若さだったという事実にはとりわけ心が痛みます。

樺太や大阪で家や財産などすべてを失い、唯一の心の支えであったであろう家族の絆でさえもここに至って絶たれてしまった残された人々の悲嘆の深さは私には計り知れません。

将来の担い手を失った以上、もはやここでの生活の意義や目的をなくしてしまった一部の世帯はそれから間もなくこの地を去って行ったと聞きますが、他方その悲しみを乗り越えて御料での再出発をあらためて決意する人々が残りました。

しかし、そんな”気概ある”人々に対してまでも、無慈悲な増毛の自然は更なる試練を課すのです。

その後、昭和28年(1953年)に始まる冷害による連年の大凶作や、翌年の台風15号(洞爺丸台風)がもたらした風害は現地に壊滅的ダメージを与えました。

これ以上書き連ねるのは私も辛いほどですが、農閑期における環境は更に厳しく、昭和29年以降恒久的に続くニシンの不漁はすなわち副収入の消滅を意味し、そして冬場における唯一の生産物だった牛乳さえも毎年の豪雪によってその運搬手段を断たれてしまったそうです。

このあまりにも”救いのない”状況に、これまで耐え忍んできた住民としてももはやその限界を超え、昭和38年(1963年)にはついに集団離農を決意するに至ります。

そして、僅かに残った稲作農家なども、昭和45年から始まる国の「減反政策」(生産調整)の影響により次々とこの地を離れ、昭和50年代には御料地区は完全に無住地帯となりました。

かくして、幕開けそしてその終焉も国の政策によって翻弄される形になった「信砂御料」の開拓は80年もの長い間続いた苦悩と悲哀の歴史だけが遺されましたが、最後までその苦労が報われることがなかった先人たちに対してはせめてもの労いの言葉を捧げずにはいられません。

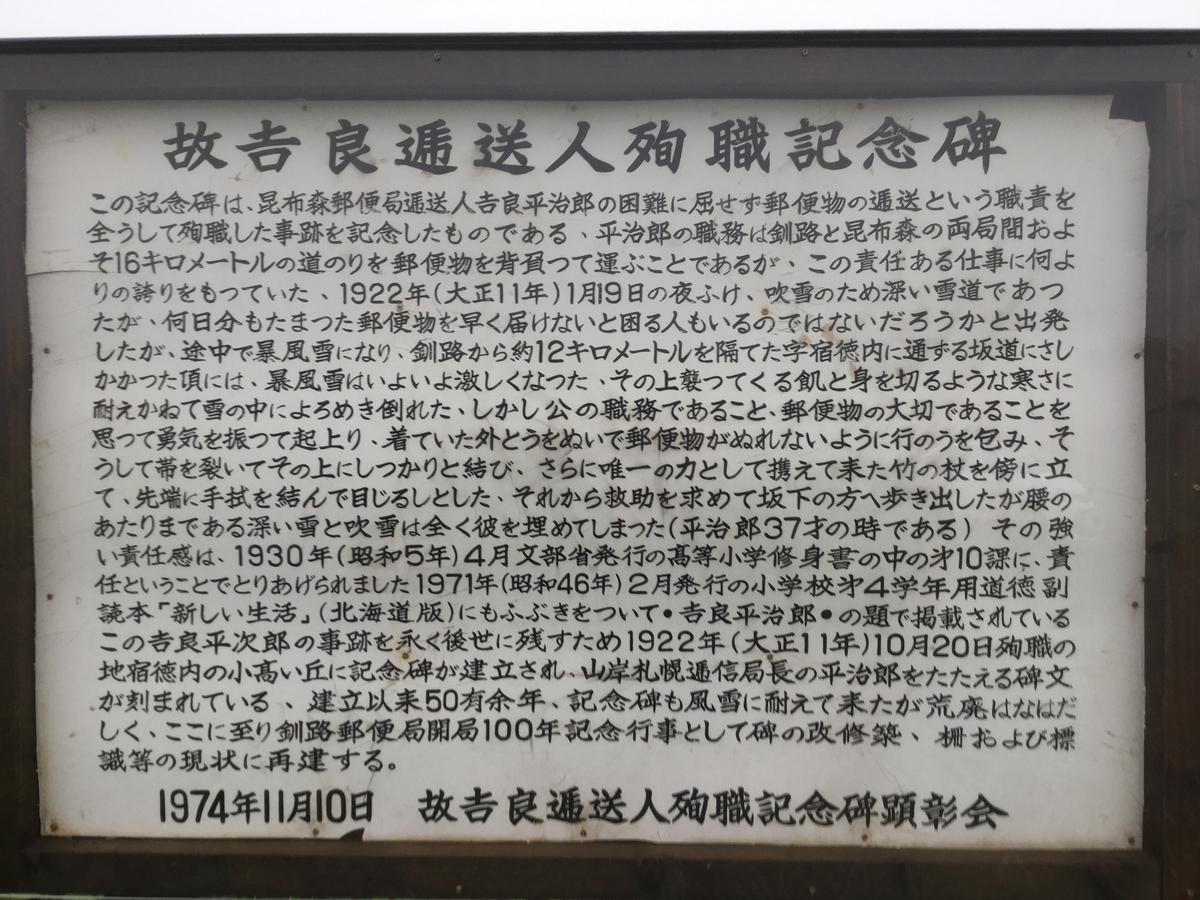

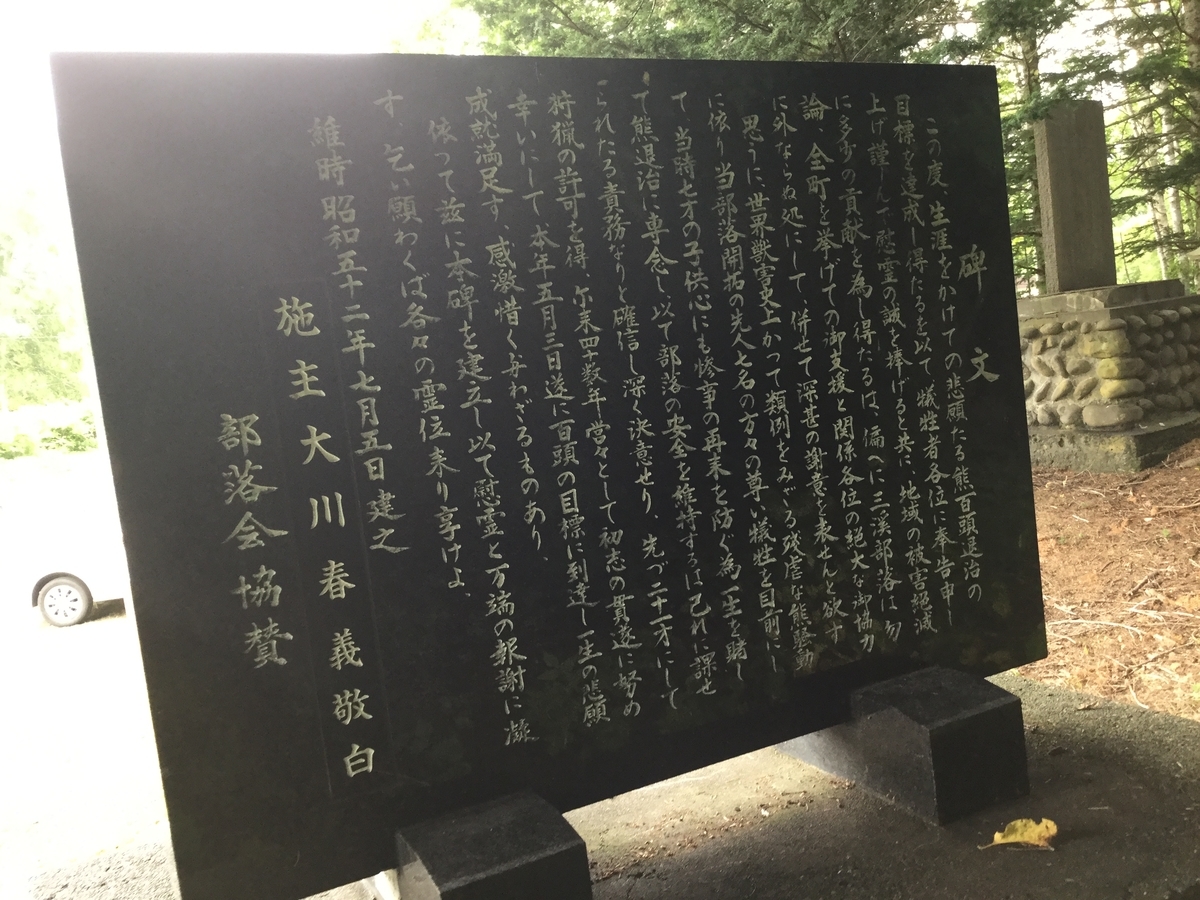

この雪崩による遭難者の慰霊碑は道道94号線沿いの小高い丘の上から集落跡を見下ろすように建っています。

現在では御料地区にある唯一の現役建築物となった町営の「一般廃棄物最終処分場」によって、かつて自分たちが苦労して切り拓いた土地にゴミが埋め立てられている現状を見て彼らは一体何を想うのでしょうか。

縁故者の減少に伴い、今では訪れる人もほとんどなくなったと言われるこの寂れつつある碑は心なしか悲しそうに佇んでいるようにも見えました。