(2016/5/15投稿)

十勝管内中札内村(なかさつない)の域内中央部を”突っ切る”ように流れる「札内川」、日高山脈の札内岳を源流とするこの川は地元はもちろんのこと、下流域の帯広市を含む十勝川水系沿線地域における上水道用水(河川水利用分)の内約8割を供給するなど様々な水利目的に対して多大な貢献を果たしています。

そしてその流れは、いにしえより流域に広がる小麦や小豆、馬鈴薯畑などの耕地を余す所なく潤し、川を抜きにして畑作農業を主産業とする一帯の現在の繁栄は、むろんあり得なかったと言えるでしょう。

多くの恩恵を長年にわたり授かってきた中札内村にとってはまさに”母なる川”に他なりませんが、しかしそれは優しく温厚な面ばかりではなく、一方で住民を嘆き苦しめる程の”無慈悲で怖い顔”もこれまで時折り見せてきたのです。

北海道でも有数の峻険な峰が連なる日高連峰で生まれた多くの支川が合流し狭幅の沢を一気に下るその急流は、天候に即応して瞬く間に増水、山麓地域に深刻な洪水被害をしばしばもたらしてきました。

昭和47年(1972年)9月の大雨時には、平時せいぜい「100~300立方メートル毎秒」に過ぎない下流域での流量が5~6時間で一気に「1,500」にまで増加した記録があり、それは水位に換算すると上昇分だけで3メートル近くにも達したことを表しています。

また、傾斜地から平野部に差し掛かる中流域においては、山岳地帯から運ばれ高さ十数メートルにも堆積した土砂によって作られた独特な地層が、他所ではあまり類例のない事故を多く呼んでいます。

そこでは長年の堆積と侵食によって形成された非常に”目が粗い”川底の砂礫層の間に流路が生じるという特異な現象により、冬期間と真夏の一時期における渇水期には流れの大部分が”地中へと潜り”あたかも川が消えてしまったかのような光景が以前は頻繁に見られたそうです。

札内川の語源が、アイヌ語で「渇れた川」の意をもつ「サチ・ナイ」というのもうなずける話ですが、しかし見た目穏やかな川面が天候によってたちまち”豹変”し、渡河中の村民や川遊びの児童らが多くその犠牲になっているのです。

例えば、目まぐるしく変わる山岳地帯の気候は予想がつかず平野部は晴天でも山では大雨というケースが度々あったため、その影響で増水した流れはあっという間にふもとへ到達、まるで湧き出るように足元の川底からみるみる水位が上昇する恐ろしい状況に、青空の下、ついさっきまで”浅瀬”だったはずの川の真ん中で魚採りに夢中になっていた無防備の子供たちが逃げる間もなく流されてしまうといった信じられない悲劇が村の草創期から幾度も繰り返されてきたのでした。

こうした水難被害を受け、地元で築堤や浚渫・砂防などの治水対策に着手されたのは戦後の昭和25年(1950年)頃からと言われています。

だが、自然を思い通りにすることなどそう簡単に出来る訳もなく、上流域に設けられたばかりの農家向け発送電用途の小規模ダム設備が豪雨によって運ばれてきた土砂によって一夜にして埋没したり(昭和30年)、河岸の林を調査していた営林署の関係者5人が乗る「いかだ」が突然の激流に襲われ転覆し3名が犠牲になるなど(昭和32年)、まるで”何かの怒り”に触れたとしか思えないような様々なトラブルが発生、事業は難航を余儀なくされました。

然して、”干渉するすべての者を許さない”かのごとくその怒りの矛先は川に手を加えようとする工事関係者のみに留まらず、”山の許しなく”立ち入った登山者へまでも向けられていったのです。

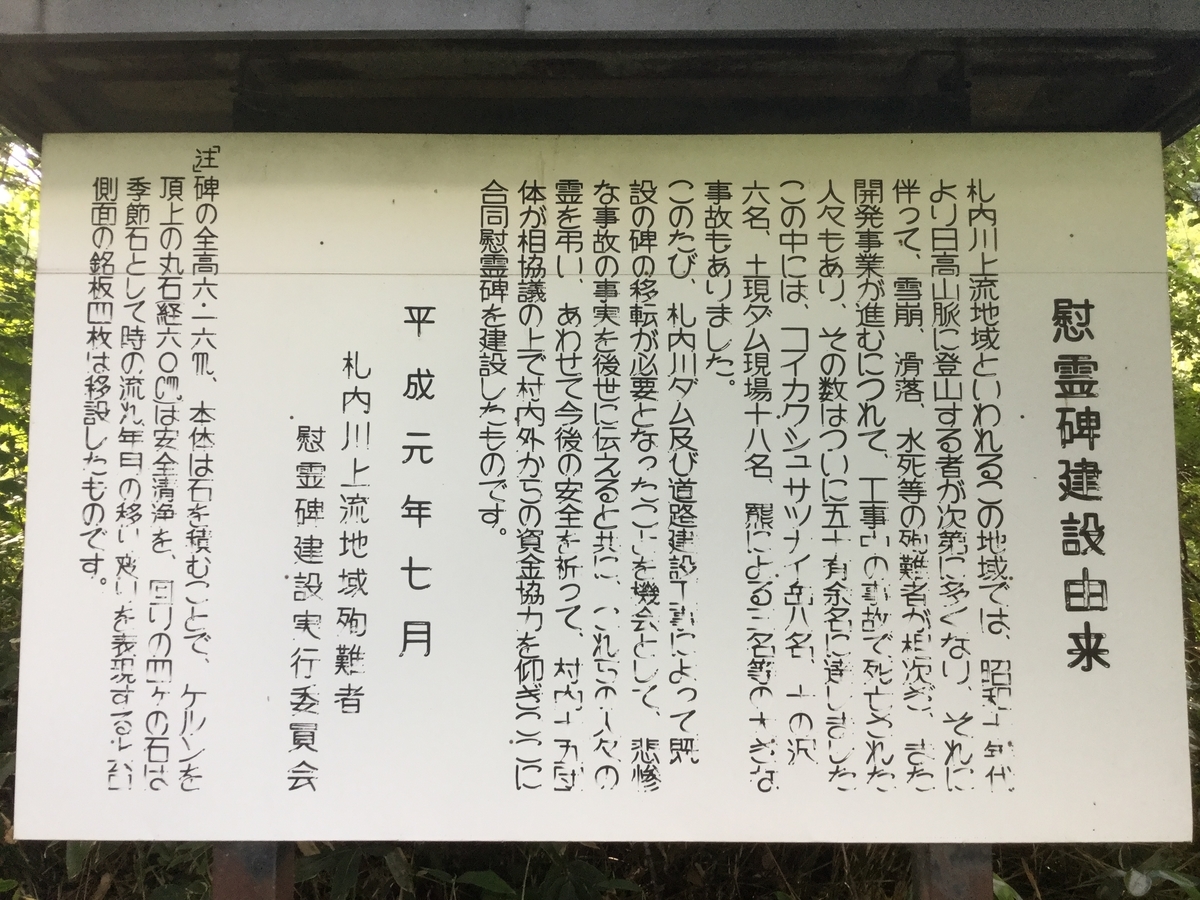

中札内村の代表的な観光地のひとつとして有名な「ピョウタンの滝」、実は前述土砂に埋もれた貯水ダムの遺構であるこの”人工滝”の下流側1~2km地点の札内川右岸には、複数の慰霊碑が置かれている通称「清流ふれあい公園」があります。

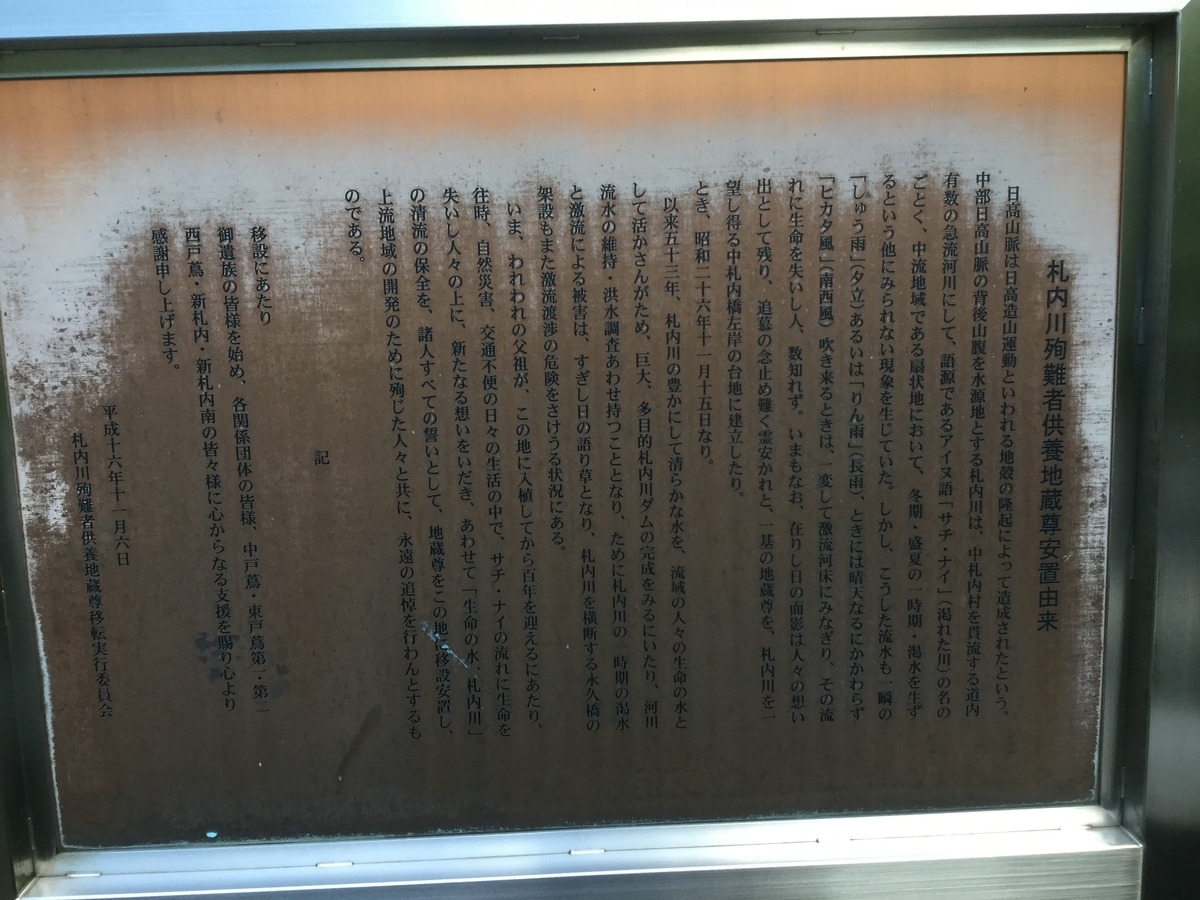

ここには、序文で記したような古くからの度重なる水難事故によって各々命を落とした24名が合祀される「札内川殉難者供養地蔵尊」や、治水工事の際に犠牲となった馬を供養する「獣魂碑」と並んで、ひと際大きな「札内川上流地域殉難者慰霊碑」が建っていました。

この碑は、当該地域において様々な不慮の事故により亡くなった人々が数えて50名を超えたことを受けてその追悼のため平成元年に建立されたものですが、理由の如何を問わず祀られている方の一覧を見るとほぼ同数を占める工事殉職者と遭難登山者に大別されています。

しかし発生件数ベースで見れば実に7割以上が登山中の遭難事故によるものとなり、その原因は転落・雪崩・熊害など多岐にわたっていますが、当時一帯へ初心者が入山する事例はまだ少なく、犠牲者の大半が一定の経験を積んだ上に準備万端で臨んだはずの大学や企業の山岳部員という事実に鑑みても、ここが彼らの想定をはるかに上回るほど極めてリスクが高い場所であることを物語っています。

道内では他の追随を許さない急峻さを誇る「日高山脈」の中でも、特に標高2千メートル級の高峰が集中する北部から中部にかかるこの地域には、長い間人間が足を踏み入れることはありませんでした。

中札内の村域にも含まれる、連峰中2番目に高い「カムイエクウチカウシ山」(標高1,979.5m)や「コイカクシュサツナイ岳」(同1,721m)の山頂に人が初めて立ったのも昭和になってからのことです。

未知なる山に畏怖の念を抱く一方で、しかし危険を冒してまでもそれを克服した者だけに与えられる”栄誉”を求めて、その後全国各地の大学の山岳部などが続々とこの地を訪れるようになり、現地では競うかの如くこの難関への挑戦が繰り広げられていったと聞きます。

さてこのスポットにおける人気と同時にリスクを高めた理由のひとつとして、一帯の山々を征するためには「沢登り」を避けて通れないという面がありました。

整備された登山道など当然あるはずもない当地においては、途中まで札内川の支流沿いの沢岸を遡り、それぞれの源流がある各山頂を目指すルートが選択されていましたが、その道程は険しく、時には急流を渡り、そして所々に出現する大小の滝を越えなければなりません。

転落事故の多くはこの滝場近辺で起こっており、高くは数十メートルもの位置から滑落して硬い岩盤に強打、あるいは滝つぼへの落下により命を落とす人が続出しています。

また、両側を切り立った山面に挟まれている狭幅の沢は「落石」や「雪崩」の”通り道”となり、逃げ場のない状況でそれらに遭遇、一度に大量の遭難者が生まれるケースもありました。

しかし、季節やタイミングによって発生するこれら様々なアクシデントが皮肉にも、「果たして何が起こるか分からない」この”人跡未踏の秘境”への挑戦心を掻き立て、彼らの”腕試し”の機会を作る一因になったことは否めないのです。

かくて積み重ねられることになる工事従事者や登山者たちの殉難の記録ですが、その裏側には様々なドラマがありました。

彼らが碑に合祀される理由となった悲しいエピソードの内、「因果」そして「運命」というキーワードが当てはまる印象的なものを幾つか紹介します。

【コイカクシュサツナイ川・北大山岳部員雪崩遭難】

(昭和15年1月5日)

昭和14年(1939年)の年末12月30日に入山した北海道帝国大学(現・北海道大学)山岳部員10名は、一路中部日高連峰の”遥かなる山”「ペテガリ岳」(標高1,736m)を目指していました。

この”難攻不落”の峰を征服することは全国各地の大学山岳部の夢でしたが、昭和7年(1932年)には慶應義塾大学のパーティーによって初登頂の快挙がなされています。

不覚にもライバル校に”遅れをとった”地元北大山岳部としての目標は、その後「冬季初登頂」という更に難易度の高いものへと変更されていきますが、夏場でさえ困難な当地への厳寒期におけるアタックは苛烈を極め、この無謀とも言える挑戦はそれから三度に渡り中途での断念を余儀なくされていました。

かくて悲願成就を託されて四度目のトライとなった今回、昭和15年の初日を山で迎えた一行は1月5日、急に体調を崩した隊員一人をベースキャンプに残し、ペテガリ攻略の基点となる「コイカクシュサツナイ岳」をまず極めるべく出発したのでした。

札内川の支流である「コイカクシュサツナイ川」の沢沿いの雪原を行くことしばらく、難所のひとつである通称「五の滝」へ到達した9名編成のパーティーでしたが、その時彼らにとっての悲劇が既に始まっていたのです。

雪に覆われた流れなき滝を登り始めた頃、周辺で生じた小規模な雪崩に後続の隊員7名が巻き込まれてしまいます、しかし幸いこれが雪質の軽い「新雪表層雪崩」だったために負傷者が出るほど深刻な状況には至りませんでした。

この時は事なきを得てひとまず安堵した一同でしたが、同時に今後の行く先における一抹の不安が各人の頭の中を一様によぎったかも知れません、そして不幸にもその予感は早くも的中してしまうことになるのです。

言い知れぬ胸騒ぎの中、それでも気を取り直し列を組んで歩き始めた隊員たち、だがそれから幾分も経たない内にいきなりその目に入ってきたものは…直後に発生した今度こそとても助からないと直感出来る程の「大雪崩」が進行方向から猛烈に迫って来るというとてつもなく恐ろしい光景でした。

先程の小雪崩が”呼び水”になったのかは分かりませんが、流路上の積雪をも巻き込みもはや狭い沢幅いっぱいに膨れ上がった”雪の壁”に彼らには逃げ場もなく、見る間に全員が飲み込まれてしまったのです。

その距離にして1千メートルもの広範囲にわたり沢を埋め尽くしたと言われるこの雪崩に襲われながら死から免れることが出来たのは、雪に翻弄される中でたまたま表面側へ浮き上げられたただの1名に過ぎませんでした。

奇跡的にも軽傷で済んだこの隊員からもたらされた通報に基づき、山岳部の仲間たちを中心にして懸命の救助活動が行われましたが、真冬の現地での捜索は難航を極め、最終的に全員が発見されたのは半年後のその年7月のことだったと言います。

かくして、四回目にしても叶うことのなかった冬のペテガリ岳への北大山岳部の挑戦、その後2年間は自粛されたものの、昭和18年(1943年)には後輩部員によってついにその悲願が成し遂げられる時が訪れます。

日本初の”偉業”が達成されたその日は、奇しくもこの雪崩遭難事故が発生した日と同じ1月5日でしたが、しかしこれは偶然ではなく三年前に無念の最期を遂げた8名の先輩の”仇”を取るべく臨んだ隊員たちの強い信念がきっとこの結果をもたらしたのでしょう。

事故の翌年、部の僚友や後輩らの手によりコイカクシュサツナイ岳山頂付近に慰霊の「ケルン」が設けられました。

現在も残るそれは、今や多分に整えられた環境の下で多く入山するようになった一般登山者の安全を見守ると同時に、昔から変わることのない自然の脅威に対し決して油断なきようここで「警鐘」を鳴らし続けているのです。

【ヒョウタン沢・上札内砂防堰堤築造工事雪崩殉難】

(昭和32年3月31日)

序文でも触れた中札内村営の「小水力発電所」が土砂に埋没し壊滅状態となったのは昭和30年(1955年)の7月のことでした。

『海上遭難者之碑』のエピソードでも取り上げた通り、前年における幾度もの風害を受けて札内川上流地域では無数の樹木がなぎ倒されたため、折からの豪雨の影響で増水した川が「保水」や「草止め」機能をすっかり喪失していた山から運んできた実に10万立方メートル以上とも言われる大量の土砂によって、2年半もの工期と高額の経費をかけて1年前に完成したばかりの新しいダム発電所が一夜にして廃墟と化してしまったのです。

思いもよらぬ大損害を被り、「今後発電所を再建しようにもまた”二の舞”になりかねない」状況に際して対策を講じなければならなくなった帯広土木現業所では、根本問題である土砂流入の防止が必要不可欠として川の上流域に複数の「砂防ダム」を建設することを計画、事故から4ヶ月後の同年11月には早くも1期工事に着手されています。

かくて最初のダムは罹災発電所の跡地から約3km上流側に遡る、通称「ヒョウタン沢」と呼ばれる地点に幅92m・高さ9mにわたり築堤されるべく作業が進められていきましたが、いきなりの出水など川の”妨害”にしばしば阻まれた工事は遅延を余儀なくされ、当初設定された昭和32年3月中の工期までに完成を間に合わせることが難しい状態に追い込まれていました。

致し方なく工期が3ヶ月間延長となった本工事でしたが、一転その後作業は順調に進捗し、いよいよ最後の手直し工程を残すのみとなった現場は本来の完工日だった昭和32年(1957年)3月31日を迎えます。

しかしここに来てその日は昨晩からの大雨が止まず、作業続行が困難な上に渇水期とは言え札内川の増水も懸念されるため、現場では天候が治まるまでやむなく作業員を「飯場」内に待機させることにしました…だがこの時本当に注意を払わなければならなかったのは川ではなく「山」の方だったのです。

工事も無事最終段階に至ったことで、まずは一安心の工事関係者はこの”休憩時間中”をゆっくりくつろいでいたと聞きます、然して昼食も終わった午後1時30分頃、その悲劇は不意に訪れました。

建物裏手の山面の広い範囲において突然に大規模な雪崩が発生し、直下に設けられていた工事事務所や飯場など計4棟がこれに巻き込まれたちまち倒壊してしまったのです。

これらの建物は元々、間を隔てる道路を挟んで川岸側に置かれていたものの、以前における札内川洪水時に被害を受けたのをきっかけにわざわざ山側へ移されたことが災いとなりました。

ちょうどこの時、現場に到着したトラックから食糧など支給物資を受け取るためにたまたま屋外へ出ていてこの難から逃れた工事業者のひとりは「急に山の方から突風が吹き込んできて、振り向いたら山が覆いかぶさるように動き出した」という談話を新聞取材に対して残していますが、最大斜度35度の斜面を長さ300mにわたって一気に崩れ落ちたその流雪量は15万立方メートルにも及び、「山が動いた」という表現が決して大げさではないことを裏付けています。

この未曽有の大雪崩によって、各建物内にいた69名が一時”生き埋め”状態となり、その後50名ほどが救出あるいは何とか自力で脱出することができたものの、残りの人々の救助活動は困難を極めました。

今回の事象はここしばらく続いた暖気と大雨によってもたらされた「全層雪崩」、つまり1.5m以上あった積雪部のすべてが崩落していることから、もはや雪というよりは大量の氷塊にまともに飲み込まれた人を数少ない人員で救い出すなど至難の業だったのです。

応援を要請しようにも現場では電話線が切れた上に、道路の寸断により自動車も使用出来ないという孤立状態にあり、結果的にふもとにある上札内市街の駐在所へ最初に事の第一報を届けたのは現地から走って向かった二人の作業員でした。

先程まで自らも雪に閉じ込められ軽からず負傷していながらも、仲間を救うためにその距離16kmの雪道を結局1時間40分で走り切った彼らの体力と気力にはまったく驚く限りです。

ただ、その間においては道中で立ち寄った数軒の農家へ「馬そり」の貸し出しを哀願するも、この工事や労務員に対して快く思っていない人達に”にべもなく”拒否されるという何ともいたたまれないエピソードも残されています。

かくして、作業員たちの献身的行動によって消防団や自衛隊の救援部隊を現地へ派遣すべくすぐさま手配がなされましたが、しかしすべては遅すぎました。

救援隊がやっと現地に到着したのは午後6時30分頃、事故直後には雪の下からかすかに聞こえていた”声にならない声”は既にすっかりかき消えており、それはもはや彼らが力尽きてしまったことを意味していました。

この悲惨事においては、後日発生した雪崩による二次災害で命を落とした人を含む18名が犠牲となり、重傷者は14名を数えています。

亡くなった人の中には、親子4人ではるばる函館から出稼ぎに来ていて工事の遅れがなければその日には家族一緒に故郷へ帰っていたはずだった炊事係のうら若き女性とその愛児や、見合いを終えあとは入籍を待つばかりの希望に満ちた若者なども含まれていました。

そんな、さぞかし無念のまま人生を終えたであろう人々の名が刻まれる慰霊碑は事故発生現場に今も残っています。

現在では近くに札内川ダムや山腹を走る道道が出来、その周辺環境は当時とは違っているものの、碑から見上げた山面は険しく威圧感があり、その眺めはきっとあの時からさほど変わっていないのでしょう。

今もってなお、冬は雪崩、そして夏は落石の恐れがあるため一般の立ち入りが制限されている慰霊碑周辺地域、このような場所で厳しい自然の脅威と闘いながらまさに”命を張って”インフラ整備工事に従事された先人たちには本当に頭が下がる思いです。

※本慰霊碑の画像は本稿下段に掲載しています。

【十の沢・北大山岳部員雪崩遭難】

(昭和40年3月14日~3月17日)

3月の日高連峰における春山登山は昭和30年頃から続く北海道大学山岳部の恒例行事となっていました。

このところの登山ブームの影響もあってか入部する部員も増え活況を見せていた昭和40年(1965年)、その年にも3月11日から24日の2週間の日程で北部日高縦走のプランが立てられています。

大正15年(1926年)に創設された同部にとってここ日高はとりわけ思い入れが強い場所のようで、昭和初期に一帯の山々への初登頂を記録してからというもの、夏・冬を問わずほぼ毎年周辺での登山が企画・挙行され、次々と新たな踏破ルートが開拓・確立されていきました。

そして、その積み重ねが高い経験値となって、草創期には未知の地ならでは多く起こった悲しい事故も減少し、同大学の日高一帯における死亡を伴う遭難事例は昭和24年の落石によるもの以来発生していませんでした。

もちろん、装備品など各種登山用具の進化という要素もその一助になっていたでしょうが、やはり諸先輩たちが残した報告内容や時には”命を懸けた”体験談が大いに参考になったに違いありません、しかしここが「何度成功しても次はその限りではない」場所であることをあらためて思い知らされる出来事が起こったのがこの昭和40年だったのです。

さて今回の春山登山の概ねの行程は、札内川の源流側に最も近い支川である「十の沢」を遡り「カムイエクウチカウシ山」登頂後に折り返し北進、「神威岳」(標高1,756m)などを経て最高峰である「幌尻岳」(同2,053m)を極めるというものでした。

これは部にとって既に開拓済みのルートであり、女性1名を含む計6名のパーティーには熟練者たる3人の4年生も含まれていたことから、臨む側からしてもこのアタックがそれほど困難になるものとは恐らく思われていなかったかも知れません、しかし彼らを襲ったのはそんな経験や技術などまったく役に立たない、もはや人間の想像の域を遥かに超えるものだったのです。

パーティーが意気揚々と山へと向かってから2週間後、とうに下山していてもおかしくない3月25日になっても彼らからの音沙汰はまったくなく、遭難の予感を受けた山岳部では翌26日に捜索隊を編成して現地へ派遣したものの、この広いエリアの中で捜索ポイントを絞り込むのは至難の業でした。

そこで行われた当時近辺に入山していた他大学の山岳部などへの聴き取り調査の結果、3月13日午後に十の沢の左岸際で雪洞を掘って宿営の準備をしているパーティーが同じ北大の山スキー部に目撃されているのを最後に足取りが途絶えており、そしてその数日後には発生からまだ日が浅いと思われる大規模な雪崩の痕跡が近くを通りがかった別パーティーによって確認されている事実から、彼らはどうやらこの地点でそれに巻き込まれたらしいことが確実視されます。

その情報に基づき現地へ急行した捜索隊でしたが、到着した彼らは現場の状況に思わず絶句せざるを得ませんでした…というのもそこでは長さおよそ3千メートルにわたって沢が山から崩れ落ちた雪に埋もれており、その積雪は深い所で十数メートルにも及んでいたのです。

この余りにも凄まじい光景を目の当たりにした捜索隊員は、もはや生存者の発見・救出は望めるべくもない厳しい現実を口には出さずとも皆一様に受けとめたと聞きます。

それから、2度にわたり現地では大がかりな捜索活動が展開されましたが、二次災害も起こり得る状況に作業は難航を極め、結局全員が発見されたのは3回目の捜索が行われた初夏の6月14日だったそうです。

残念なことにやはり雪の下深くに閉じ込められてしまっていた部員たちは皆、雪洞内のテントの中でシュラフにくるまれ”眠って”いました…おそらく就寝中にいきなり雪塊に襲われ、それこそあっと言う間にその生命が奪われたのでしょう。

ところがただ一人、そこからやや離れた場所でいち早く見つけられたパーティーのリーダーだけは他の人とは様相が異なっていました、そしてそのポケットに入っていたメモには驚きの事実が記録されていたのです。

そこには、雪崩に飲み込まれた後少なくとも4日間は彼が生存していた証として、その間の状況や心情などが切々と記されており、記述内容から事故発生が3月14日の未明で、その時唯一死を免れた彼が何とか脱出するべく残された僅かな力で少しずつ穴を掘り進んでいたことが判りました。

救出目的の捜索隊ですら一目で生存を絶望視せざる得なかったほどのこの”果てしない大雪原”の下で、しかしただ独りその希望を捨てていなかったリーダーの「生還への執念」が、所詮絶対に叶うはずもないものだったという切なさには、不謹慎ながら”自分だけその時生き延びてしまった”ことが彼にとってむしろ不幸だったのかも知れないとさえ思えてなりません。

ところで、後日確認された遺品のカメラに収められた写真の内容からは、パーティーが十の沢左岸上の尾根まで一度到達していた可能性が高いことが推察されました、だとすれば何故雪崩に巻き込まれる危険性がある沢際にわざわざ宿営したのか疑問に残るところではあります。

当時尾根上は「無風」であったと言われる一方で、しかし「猛烈な吹雪だった」との当日付近を通った他パーティーからの証言もあり、おそらく目まぐるしく変わる天候の中、吹きさらしの尾根でテントなどの用具が暴風雪に飛ばされアタック自体が潰えてしまうリスクを考慮すれば、むしろ川岸にと決断されたのかも知れません。

そもそも、春山登山に臨む以上は絶対安全な場所などある訳もなく、であれば気象やその他条件に応じてその場で最善策を検討・実践するのは至極当然のことです…その上でもしもの雪崩発生に際してもその直撃を避けるために川床から数メートル高い地形ポイントを探し出しそこに雪洞を掘ったという北大パーティーの判断に致命的な誤りがあったとは思えません。

ただ、総質量40万トンとも言われる「国内史上最大規模」の大雪崩がたまたま頭上で発生したというそれこそ”万にひとつ”の確率の不運に彼らは見舞われてしまったのです。

リーダーが遺したメモには、この4月からの就職先が決まっていた人もいたパーティーのメンバーへの謝罪や今まで育ててくれた肉親に対しての感謝の言葉の他、「生への執着」とそれに相反する「死へ向けた覚悟」という揺れ動く心情が綴られています。

そして、極限状態の中でおそらく数回に分けられて書かれたと思われる文章は、心底からの「無念」さが滲む乱れた文字でその最後が結ばれていました…「もうだめだ」と…。

一帯へ登る際の中札内側出発点である「札内川園地」内の村営「日高山脈山岳センター」には、彼の遺品とともに約2千字にわたるこの「雪の遺書」(原文の複写)が展示されています。

この弱冠23歳の前途ある大学生が遺した儚くも悲しいメッセージは登山の枠を超えて、誰しもが決して逃れることの出来ない「死」というものの存在を再認識させ、そしてそれと”どう向き合うべきか”をあらためて見つめ直す機会を我々に与えてくれるのです。

【五の沢/コイカクシュサツナイ川・室蘭工大山岳部員遭難】

(昭和45年5月3日/昭和46年7月31日)

室蘭工業大学山岳部を襲った「二度の悪夢」は昭和45年から翌年にかけるおよそ一年の間に相次いで起こりました。

日高連峰登山中に急流に飲み込まれそれぞれ1名のメンバーが帰らぬ人となったこの悲しい出来事については、当時新聞紙上でそれほど大きく取り上げられておらずその詳細はよく伝わっていません。

事故が発生した期間の日高山系ではこれらを含めて6件の死亡事例が集中、合わせて8名の登山者が命を落としており、そのような背景の中における「またも起こった不幸な一件」として各々扱われた訳ですが、この二つの遭難の間には報じられなかった”数奇な繋がり”があったのです。

昭和45年(1970年)5月、「カムイエクウチカウシ山」や「コイカクシュサツナイ岳」など中部日高の主峰を極めた後、中札内側へ向けて下山途中だった室蘭工大のパーティー8名は札内川支流の「五の沢」を渡河するべく最後の難所に挑んでいました。

5月ともなると沢を流れる川は雪解けなどの要因で水量や水勢を増しておりその川幅は広い所で30mにも及んでいたため、向こう岸に渡したロープ伝いに慎重に渡渉していた彼らでしたが、しかし強行軍のスケジュールで疲労がピークに達していたのか、あるいは無事縦走を終えたことで気の緩みがあったのか普段そんなミスを犯さない熟練部員のひとりが足をとられ流れにさらわれてしまったのです。

このアクシデントによって同大山岳部としては昭和37年以来の死亡者を出す結果となってしまいます、だが亡くなったのは水に流されたその人ではありませんでした。

その後幸運にも浅瀬方向へと導かれたのちパーティーの仲間に救い出されたこの部員は九死に一生を得たものの、実は彼を助けようと直後に追って川へ飛び込んだ別の一人は自らも急流に飲まれそのまま無事に帰ることはなかったのです。

酷な表現になりますが、”自分の身代わりに僚友が命を落とす”結末となったこの余りにもいたたまれない事故に際し、本人はもとより関係者すべてがとりわけ深い悲嘆と悔悟に暮れたであろうことは想像に難くありません。

それからしばらくは活動する気力も失い休部状態に陥っていた山岳部でしたが、彼の犠牲を悼む「慰霊登山」が計画・挙行されたのは翌昭和46年になってからのことでした。

前回と同じルートを辿ったのかは定かでありませんが、一年前に皆で一緒に登ったコイカクシュサツナイ岳を目指し沢を遡っていた4名のパーティーは、山頂に慰霊のケルンを設ける予定だったと聞きます。

失った仲間を弔うと同時に、事故の尾を引く部の状況にひとつの”区切り”をつけるという意味合いもあったろうこの登山、しかし無慈悲にもこの地の自然は、想い出に浸ることも、そして出直しに賭ける意気込みさえ許しませんでした。

やがて一行は通称「ニシニタカの滝」へ到達、「コイカクシュサツナイ川」沿いのルートにおいて進路に大きく立ちはだかるこの難所を越えるべく険しい断崖を登り始めます。

横目に見る滝の壮大な眺めももしかすると前に仲間と共有したものかも知れません、ところが全員が何とか無事に乗り切ったと思った瞬間…彼らにまたしても悲劇が訪れたのです。

突然、後続の一人がまるで”何かに押された”ように岩肌から滑落、約20mの高さから川岸の岩盤へ強かに打ちつけられた彼はもんどりうって見る間に滝つぼへと消えていきました。

そしてなんという運命のいたずらか、今回は残念ながら助けることが出来なかったその人こそ、一年前最初に川へ落ち救出されたあの部員だったのです。

単なる偶然に過ぎないのか、あるいはまさかこれが罪悪感に苛まれ続けた彼へ下された非情な報いだったのか…このやりきれない一連の事故を受け、その再起の夢も潰えた室蘭工大山岳部がそれから間もなく選んだのは「解散」という道でした。

この見えない因果関係で結び付く同い歳の二人の慰霊碑(ケルン・追悼プレート)がOBらの手により各々建てられたのは、彼らが幾度も登り、晴れた日には遠く日高連峰を望むことが出来る地元「鷲別岳」(標高911m)の山頂と山腹にある神社境内でした。

それから数年は定期的に手厚く供養されていたと聞きます、しかし山岳部もなくなり卒業生が帰郷や就職のため地元を去る中、ここを訪れる者は年々少なくなっていったそうです。

かくして、いつしか忘れ去られ深い笹の中に埋もれてしまった碑でしたが、平成16年(2004年)に地元山岳連盟の人によって偶然発見されたのを契機に、連絡を取り合った全国各地の山岳部OB間における協議の結果、この地がそもそも公共用地である上に、関係者がともに高齢となり今後碑を守っていくことが困難であるという理由にてついにその撤去が決断されます。

そして平成20年(2008年)9月、当時建立に携わった人など20名が集まり、もしかすると彼らにとって最後となるかも知れない鷲別岳への登山を挙行、それなりにも気がかりだったと皆が口にする碑が丁重な供養の後、惜しまれつつも取り去られたのでした。

現在、この二人の慰霊プレートが前出「合同慰霊碑」の側面にそれぞれ取り付けられています。

関係者の胸の中だけに刻まれ、そして縁故者がいなくなった後はいずれ誰の記憶からも消し去られてしまう運命だった悲しい想い出は、今後この碑を通じて語り継がれていくことになったのです。

【八の沢・福岡大ワンゲル部員ヒグマ遭難】

(昭和45年7月26日~7月27日)

この事件は、大正期に留萌管内苫前町で起こった『三毛別羆事件』と並び、道内でのエゾヒグマ被害における代表的事例として知名度が高いものです。

日高山系で登山途中の福岡大学ワンダーフォーゲル部員が当地でヒグマに襲われ3名の命が奪われたという悲惨な事件について、当時の報道では「北海道のヒグマの習性を知らない”内地”の大学生の”無知”が事件を呼んだ」などと冷徹に総括されている部分がありました。

一通りの経緯を知った上で思うに、それが主因のひとつであろうことは確かに疑いようのないところではありますが、しかし彼らが遭遇してしまった熊がたとえ「生態を知っている者」から見ても極めて珍しい”凶暴”な個体だったのもまた事実なのです。

昭和45年(1970年)7月、北部日高の芽室岳(標高1,754m)から一帯へ入山した福岡大ワンゲル部員5名は稜線を南へ縦走、経路上の峰を征した後、次の目標地である「カムイエクウチカウシ山」を目指していました。

7月25日夕方、同山の直前に位置する「九の沢カール」(窪地)に到達したパーティーは明日の登頂へ備えてここに宿営することとしますが、テント設営後にはどこから現れたのか、おもむろにこちらへ向かって接近して来る一頭のヒグマを発見します。

それほど大きくは見えないその熊、特に敵意をもって襲いかかってくる様子はなく、まるで人間に馴れているかの如くそれは近づくなりテント外にあったリュックサックの中の食糧を漁りだしました。

この想定外の出来事にしばらく呆気に取られその様子を眺めていた彼らでしたが、貴重品など一切が入っているリュックを奪われては大変と、マニュアル対策法に則り焚き火をしたり大きな音を出した末、これを追い払うことに成功します。

この時までは、北海道遠征中の珍奇な体験として彼らの土産話にさぞかし色を添えただろうエピソードに過ぎませんでした、しかしその後福岡大パーティーはヒグマの執拗な異常行動に恐怖することになるのです。

その日の晩、おそらくリュックの奪還を図ったのであろう再び戻ってきた熊から断続的に受けた襲撃の程度は、翌早朝にはテントを倒さんばかりの凶暴性を帯びたものへと変化していきます。

段々とエスカレートするその様に慄く彼らは一度テントとリュックを放棄して避難、もはや明確に身の危険を認識したパーティーはハンターの出動要請をすべく2名をふもとへ向かわせましたが、道中で出会った下山中の北海学園大学のパーティーに事情を説明、連絡事項を託した後二人は再び現地へ戻ったのでした。

一方、隙を見て何とか装備品の回収に成功した3名は急登の後、稜線上で先の二人と合流、全員が揃ったパーティーはその日(7月26日)比較的安全と判断された尾根でのビバークを決定します。

現場の九の沢カールからはかなり離れたこの地点まで逃れたことで彼らの中ではこの悪夢がやっと終わりつつありました、いやそう願っていたのかも知れません…だがどこまでも執念深く追ってきた敵はなんとその時すぐそこまで迫っていたのです。

ここに至ってまさかの襲撃を受けた彼らが守るべきものは当初のリュックから既に自らの生命に変わっていました、尾根を下った先に宿営している鳥取大パーティーに救いを求めるべく一同は彼らの居る「八の沢カール」へ向けて必死の脱出を図ります。

しかし、この時確実に人間を「攻撃目標」としていたヒグマから無事に逃れることはもはや不可能に近く、逃げる途中でついに追い付かれたメンバーが一人また一人とその牙にかかり、最終的には翌27日にかけて合わせて3名の命が失われるという最悪の結末となってしまったのでした。

その発生事実が明確になっている中では日高山系において初めての事例である登山者の犠牲を伴ったこの熊害事件がこれほど大事になった原因は、やはり所有物のリュックサックの争奪の件にかかるものが大きいと言えるでしょう。

よく知られているヒグマの習性からして一度自らが手にしたものへの執着の強さは尋常でなく、今回の場合は最初に漁った時点で”自分の所有物”となったリュックがその後数回にわたり奪還されたことで、その目的が「所有物の確保」から「敵の排除」へ変わっていったのかも知れません。

ただし、この加害熊が最初から人間を恐れていない様子で自ら寄ってきたことについてはまた別の観点で論じなければなりません。

実は、ふもとへ赴いた福岡大メンバーの二人が出会った前述北海学園大学のパーティーは事件発生直前の7月24日に”カムイエク山”のすぐ北側に連なる「シュンベツ岳」山頂付近で同じ個体と見られるヒグマに遭遇しており、その時は背負っていたリュックの中身を狙ってか相手から先に襲ってきたとの証言があります。

このパーティーはあわやという時にリュックを放棄したため、熊の気をそらす中、何とか全員無事に下山することが出来ました。

またその前月には単独登山に臨んでいた室蘭の会社員がこの付近で消息不明となっており、転落などの形跡がないことから現在も未解決である事件はこのヒグマとの関係性が疑われています。

つまり、この熊はいつしかの時点でリュックサックの中に食糧があることを学習し、なおかつ人間を自分より弱い動物として認識している、非常に攻撃的で危険な個体だった可能性が高いのです。

これほどまでに特異なヒグマだと知る由もなかったのは当然としても、福岡大のメンバーが2名をふもとへ派遣した段階で、何故全員で直ちに下山しなかったのかを指摘する声が当時ありました。

それに対して、その時点ではこのトラブルがここまで深刻になるとはまだ捉えられていなかったし、何よりリュックの中には金銭など貴重品が残されていたため回収の必要があったという理由が挙げられています。

ただ、私の個人的な憶測ではそれに加えて、部活動における厳格な「伝統」や「誇り」、あるいは「面子」などという背景にある不定形な要素が少なからず影響したのではと思っています。

現在の大学での位置付けとはかなり違い、昭和45年当時において各部の活動には”大学の看板を背負った”代表としての強い責任と義務が伴い、万一の「失態」や「不祥事」の際には厳しい「総括」や「自己批判」に迫られるケースもあったと聞きます。

今回の福岡大の北海道遠征に関しては、計画時の最終目標である「ペテガリ岳」登頂が、いろいろな不手際によって行程に遅れが生じたためにやむなく手前のカムイエクへ変更された経緯がありました。

部費の多くを費やしてはるばる九州から乗り込んだ”大学代表”である彼らにとっては、「目標を完遂出来なかった挙句に、”たかが”熊一頭に身ぐるみを剥がされ逃げ帰った」などとヒグマの怖さを知らない人からの心無い批判を浴びることのないよう”最低限の成果”を残す必要があったのかも知れません。

これは、装備品の回収後稜線上へ何とか逃れた7月26日午後に至っても尚、翌朝におけるカムイエクへの登頂に拘り、安全がまったく担保されていない中、ここでの宿営を決断していることからも”このままでは帰れない”その辛い立場が窺えます。

だが、体面を重んじた彼らがこの地で残した足跡は、慰霊碑という悲しい形になりました。

事件から2日後の7月29日午後4時30分頃、要請を受け現地入りしたハンターによって殺獲された4歳メスの加害熊は、現在前出「日高山脈山岳センター」の入口に剥製となって展示されています。

私が勝手にイメージしていたものよりはるかに”小ぶり”な実物にいささか面食らった程のこのヒグマが、極限状態の大学生たちにはきっと”神出鬼没の黒い魔物”に見えたことでしょう。

しかしこの魔物も元々はごくごく普通に生きていた一頭の熊に過ぎなく、その変貌の過程にはもしかすると人間が”手を貸した”かもしれないことを我々は肝に銘じる必要があるのです。

平成10年(1998年)、札内川の上流域には洪水調節・灌漑・発電など多目的を果たすための巨大な「札内川ダム」が完成し、併せて造られた多くの「砂防ダム」とともにかつてあれほど荒れた流れの”制御”に大きな効果を発揮しています。

そして、中札内村から日高山脈を横断して日高管内静内町(現・新ひだか町)まで至るという壮大な構想の下、計画・着工されながらも現在凍結中である「日高中央横断道路」(道道111号線)の建設過程で設けられた”仮設林道”が「七の沢」上流辺りまで通じていることもあり、今では「百名山詣で」で訪れる人など一般登山者が一帯へ入山する機会が増えたと聞きます。

これらのインフラ工事によってあたかも周辺環境が安全へ向けて整えられたと錯覚しがちですが、しかしあくまでもそれは”入口部分”が広くなっただけに過ぎず、間違っても日高の自然が”柔和”になった訳ではありません。

依然として当地での様々なリスクが極めて高い確率で潜在している現状には何ら変わりはなく、自然を甘く見ればもちろん、たとえ慎重に慎重を期して事を進めてさえも重大な事故が発生してしまう恐れからは残念ながら避けられないのです。

「合同慰霊碑」が建立された平成元年当時、祀られた方は52名でしたが、しかしその後増設された「墓誌」にはあらたに氏名が加えられており、今ではその数合わせて59名になっていました。

平成18年に起こった「九の沢」における北海学園大学生の転落事故を今のところ最後としていますが、スペース的にはまだ十分余裕があるその左側の余白部分に今後あらたな名前が決して刻まれることのないよう心から願うばかりです。

【中札内村】(札内川上流地域殉難者)「慰霊碑」

建立年月日:平成 元年 7月

【中札内村】「札内川殉難者供養地蔵尊」

建立年月日:昭和26年11月15日

【中札内村】「上札内砂防堰堤築造工事雪崩殉難碑」

事故発生年月日:昭和32年 3月31日

建立年月日: 昭和33年10月