【釧路管内】公務員殉職慰霊碑

(2014/7/12投稿)

北海道で生活するためには長く厳しい冬を避けて通ることは出来ません。

ただし、「日本海側」「太平洋側」「オホーツク海側」に大別される道内それぞれの地域における冬の気候には大きな違いがあります。

今回のエピソードはその内の「太平洋側」に関するものですが、当地の年間降雪量は実はそれほど多くなく、雪が多い「日本海側」と比べると、最大(最深)積雪量・累積降雪量ともに平均約3割程度に過ぎません。

しかし、概して12月~2月に連続して雪が深々と降り積もる”豪雪地域”に対して、太平洋側はいきなり短期間にまとまった降雪をもたらすいわゆる”ドカ雪”に見舞われるケースが多いのです。

それは時として強風を伴った猛烈な吹雪となり、数年に一度には人的被害が出るほどに深刻な災害が発生しています。

記憶に新しいところでは、平成25年(2013年)3月に爆弾低気圧がもたらした暴風雪の影響で、根室管内中標津町他では車内に閉じ込められた母子など計9名が亡くなるという痛ましい悲劇が起きました。

普段雪が少ない地域における突然の大雪には、現代でも対応に苦慮している訳ですから、事前情報の乏しい昔は今よりはるかに難儀したであろうことが容易に想像出来ます。

釧路管内の旧道脇には公務員(属する人も含む)の殉職慰霊碑が3基建立されています。

時代や場所、職種はそれぞれ違いますが、共通点はそのいずれもが”昔々”に起こった大雪を原因とする公務中の死亡事故にまつわる碑であるということです。

釧路市や厚岸町、根室市など道東の太平洋岸地域は、その海路が早く開かれたこともあり古くは江戸時代から漁業を中心に栄えましたが、一方で陸路の開発は遅れ、釧路⇔根室間の鉄道開通は大正10年まで待たなければなりませんでした。

それ以前の陸路移動はもっぱら整備の行き届いていない劣悪な道路を馬車あるいは徒歩で進むしか方法がなかったのですから、不便なことこの上なく当時の人々の苦労が偲ばれます。

各々の慰霊碑に祀られている3名の公務員は、このような状況で冬道を徒歩移動中に猛吹雪に遭い殉職している訳ですが、不穏当な表現ながら「気象の状況判断を誤った結果の単なる遭難事故」とも思えるかも知れません。

しかし、当時の時代背景などと照らし合わせてみると、遭難・殉職に至るまでの間接的理由の一端がぼんやりながら見えて来るのです。

これらの碑にはいずれにも「自らの命を捧げて職責を全うした”公務員の鑑”」へ対する各所属の上部組織からの賛辞が並べられています。

もちろん彼らの功績を否定するつもりは毛頭ありませんし、あらましを知った人が心動かされ自らを顧みる機会になればそれに越したことはないでしょう。

ただ、中には犠牲的精神の尊さのみを取り上げて”美談化”、あるいは後に明らかに話が”独り歩き”している例もあって、時代の行政などによる”何かしらの意図”が見え隠れしていることにはちょっとした違和感を覚えます。

何故殉職せざるを得なかったのか…この御三方は今祀られている自分を見て、果たして”誇らしく”思っているのでしょうか、それとも…。

【浜中町】「坂口尚政巡査殉難慰霊碑」

事故発生年月日:明治16年 2月15日

建立年月日: 昭和57年 9月

道道123号線(通称:北太平洋シーサイドライン)沿いにある浜中町琵琶瀬(びわせ)パーキングエリアの展望台から臨む景色はとても風光明媚なもので、南側は太平洋を、そして北側は霧多布湿原を一望というまさに360度のパノラマを楽しむことが出来ます。

その敷地内の一角には”立派”な慰霊碑が建っており、背面に刻まれた碑文には今から約130年前にこの地で起きた警察官の殉職事故についてのあらましが記されておりました。

私としては、三県一局時代唯一の警察官殉職事例らしいこの出来事に関する詳細を知りたく各所で調べてみましたが、まだ地元新聞も発刊されていない時代のこと、あいにく記録されている資料はほとんど見つかりませんでした。

そこで、碑文及びこの事にわずかに触れている「浜中町史」の記載内容と、当時の時代背景から参照し、憶測交じりの文章に起こしてみたいと思います。

時は明治16年(1883年)2月15日、猛吹雪の中、うら寂しい山道を歩く二人連れがありました。

一人は囚人”某”、そしてもう一人はその護送の命を受けた厚岸警察署の坂口尚政巡査その人です。

一行はこの囚人の裁判が行われる根室を目指し、悪天候の中をついてその朝厚岸を発ったのでした。

当時、厚岸には民事や軽微な刑事事件のみが扱われる「治安裁判所」(現在の簡易裁判所に概ね相当)しか設置されておらず、重犯罪事件の処理のためには「始審裁判所」(現・地方裁判所)がある根室まで都度赴かなければなりませんでした。

厚岸⇔根室間といえば道程にして約120km、徒歩なら晴天時でも2泊を要する行程となりますが、区間内の駅逓は「浜中」「初田牛」「落石」の3箇所しかなく、その内最も厚岸寄りの「浜中駅逓」までの距離が約40kmであったことを考えると、日の短い真冬、それも悪天の中を移動するなどまるで無謀としか言いようがありません。

だが、折からの大雪と時化により馬や船を使うことは不可能、そしてこの地域はまだ電信の扱いがなかったため根室との連絡も取れずという状況にあっては、予定日時まで確実に囚人を送り届けるためには、この日誰かが徒歩で向かうしか手段がなかったのです。

それにしても、この任務がいかなる状況であれ数日の遅れすら許容されないまでに厳粛なものだったのでしょうか、もちろん裁判の手続き等その後の流れを滞らせることのないよう期日厳守が基本でしょうが、それ以上に現代からは理解しがたいその時代ならではの所以が裏側にあったと個人的には思います。

例えば、折しも警察を管轄する「内務省」と裁判所が属する「司法省」は警察権力拡大(軽犯罪裁判権の裁判所から警察への移管)の是非を巡って当時激しく対立しており、そのあおりで警察と裁判所の関係は決して良好とは言えませんでした。

気象状況に鑑みることなく、このような自殺にも等しい行為を強行した背景には、もしや「裁判所へは決して借りを作ってはならぬ」との警察上層部からの下命により、所轄署においては護送の遅延など断じて許されないという止むに止まれぬ事情があったのではないでしょうか。

このタイミングで万一”失態”を演じれば、既得権を死守したい司法省側により「”多少”の悪天候レベルで職務遂行に遅れが生じるような覚悟の足りない組織に重要な権限を委譲することなど到底出来ない」との攻撃の口実に事例が利用されかねませんが、しかし逆にもし「履行が極めて困難な状況の中、警察官の犠牲を払ってまでも任務を果たすべく最善を尽くした」ケースが生まれた場合には交渉時における攻守の立場が逆転するかも知れません。

現代の感覚からすると「完遂の可能性が低いのを知りながら任務を強行した結果、裁判進行における”最重要人物”たる囚人を失うばかりか部下にまで犠牲を強いた」とあればその責任を厳しく問われるのは必至であり、上司としても判断には当然慎重にならざるを得ないことでしょう。

しかし、今とはまったく比較にならないほど安全や人の生命自体が軽んじられていたであろうこの時代においては結局、「護送などとても出来る状況にはなかった」ことを「その敢行」で立証するという極めて不条理で理不尽な決断が下されたのです。

かくして誰かが決死の覚悟をしなければならない状況で、10名ほど居たと言われる所属巡査の中から若くて体力のある坂口巡査が志願もしくは抜擢され、警察組織としての威信(あるいは体面)がかかった困難な任務についた様子が想像されます。

さて、他の誰よりも天候の回復を心底祈ったであろう、戻る道もなく出発した二人には厳しい現実が待ち受けていました。

風雪はますます強くなる一方で、厚岸から30kmほど道なき道を進み琵琶瀬の山道にさしかかった頃には既に陽は暮れていました。

目標の浜中駅逓までにはまだ相当の距離を残す中、もはや向かうべき方角さえも判然としなくなっていた坂口巡査はついに前進を断念、傍らに立つ大木の陰に雪洞を作りその中で状況が好転するのをひたすら待つこと以外もはや取れる手段はなかったのです。

だがその願いも空しく、その夜荒れ狂う嵐が治まることはありませんでした。

そして、ここにたどり着くまでにすっかり疲れ果てていた二人はやがて二度と目を覚ますことのない深い眠りへ落ちていったのです。

その後、二人が根室に到着していない事実を知った警察は近辺住民の力を借りて道中を捜索、雪に埋もれた彼らが見つかったのは出発から6日後の2月21日でした。

発見時の坂口巡査は「死んでも離さぬ」とばかりに自分と囚人とを繋いだ腰縄の一端をその腕に幾重にも巻きつけ固く握りしめていた一方で、自分が着ていた外套を囚人に羽織らせていたそうです。

「命尽きるまで”職責を忘れず”任務を果たした責任感の強さと”慈愛”に満ちあふれた精神」に同僚たちは大いに涙したと伝えられていますが、おそらく実際には確実に近づく「死」を意識せざるを得ない状況の中、もはや身分など何の意味を持たない哀れな境遇に同じく置かれた者同士として、むしろ最後は”凶悪犯”と巡査という立場を超え”同類相憐れんでいた”のかも知れないと思うのは少々穿り過ぎた想像でしょうか。

厚岸と浜中の境に新しく「璃瑠瀾駅逓」(リルラン)が開設されたのはそれから一年後の明治17年2月、そして厚岸・根室間で電信が通じたのは明治18年のことでした。

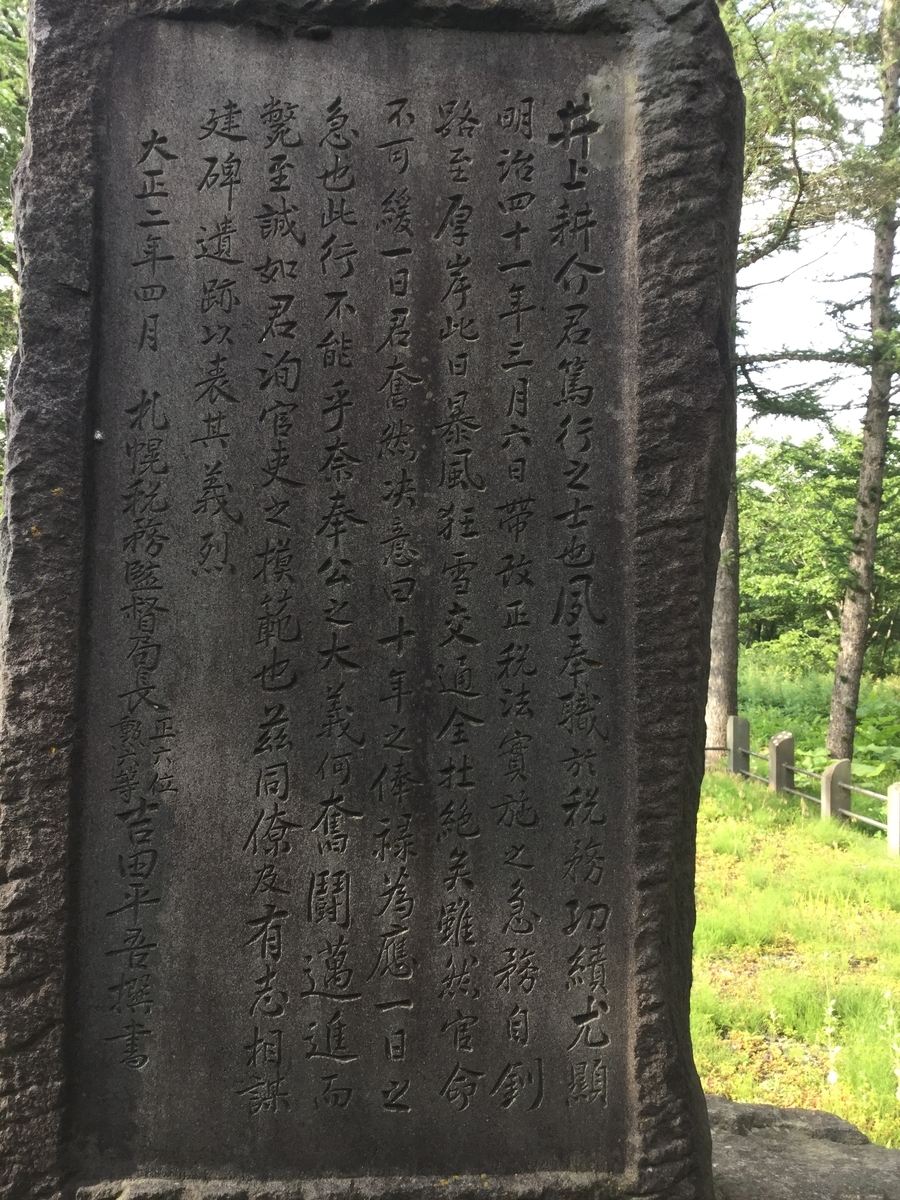

【厚岸町】「税務属井上耕介君殉難碑」

事故発生年月日:明治41年 3月 6日

建立年月日: 大正 2年 4月

ここに明治41年(1908年)3月発行の「釧路新聞」があります。

その紙面には同年3月6日から数日間にかけて釧路管内だけでも50名以上の死傷者を出したとされる”未曽有の暴風雪被害”に関する一連の出来事が報じられています。

極めて悲惨な災害事故のルポルタージュながら、時折ユーモラスな要素をも織り交ぜたその一風変わった記事は、もしかするとこの年1月末から3月末までの実質2ヶ月間、釧路新聞社の記者として勤務していた「石川啄木」の手によるものかも知れません。

彼自身もこの大災害関係の取材をきっかけに「つくづく釧路が嫌になった」と日記に書き残しています。

さて、そんな記事の中のひとつに、現・厚岸町片無去(カタムサリ)と標茶町阿歴内(アレキナイ)間の旧国道上における、若き釧路税務署職員の殉職に関する一報がありました。

”空前の被害状況”の中における一件として扱われているこの遭難事故ですが、彼の殉難にも時代背景と無関係ではない要因が実はあったのです。

日露戦争(明治37年~38年)の勝利で大いに沸き返った日本国内ですが、講和の結果ロシアから賠償金を得ることが出来ないと知るや世論は一変、戦時中二度に渡り実施された増税(非常特別税)により疲弊していた国民の不満が爆発し、東京では民衆による焼き打ち暴動が起きています。

というのもこの非常特別税は地租(固定資産税)の他、日々の営みに直接影響する酒税や織物・砂糖消費税などの間接税を標的に増徴を実施、庶民生活を相当に圧迫するものだったからです。

しかし、当時の金額で17億円とも言われる巨額な戦費を捻出するため外国からの借款に大きく依存していた日本政府として、いよいよ賠償金も確保出来ない現状にあっては、その償還にあてる財源をこの際国内にもあまねく求めるしか方法がなかったのです。

時の政府は先の増税に加え、たばこや塩、樟脳(しょうのう)などの専売制度を改定あるいは新設して国の即時増収を図るも満足な補填に至らず、明治41年1月末にはあらたな増税案を議会へ提出しました。

それは暫定措置だったはずの非常特別税を据え置きした上に、さらに麦酒や酒精飲料・石油類・たばこなども増徴追加品目とする、もはや一般庶民の消費財すべてが増税対象といっても過言ではない内容でしたが、この法案は議会であっさり承認可決され、1ヶ月半後には公布・即日施行という現代ではおよそ考えられないペースで推進されることになります。

しかし、そのためにまずつらい局面に立たされたのは現場の税務署、特に間接税を扱う間税係の職員でした。

とりわけ地方においては特別税や専売制度変更による混乱もまだ収まっていない状況の中、この歓迎されるはずもない新税法についての担当地域内関係各所への通達・指導など、事前準備を今後1ヶ月程度で完了させなければいけないという過酷な職務が待っていました。

ましてや、その東側へはまだ鉄道も通じておらず、移動だけで数日間を要するような広大な地域を担当する真冬の釧路でそれを遂行するのは極めて困難だと言わざるを得ませんが、あくまでも国の決定事項であるため特例は許されなかったのでしょう。

そのような状況下の明治41年3月初旬、釧路税務署間税係所属の井上耕介税務属は、自分と同様に忙殺を極める釧路専売局の職員二人と連れ立って、厚岸へ出張に赴いています。

改定対象品目が多岐に渡り処理に難儀したものの厚岸における業務にひとまずの区切りをつけた彼らでしたが、井上税務属はおそらく翌日以降の予定消化あるいは残務整理のためか一旦釧路へ戻ることとなり、単身徒歩で帰途につきます。

3月6日の朝、折からの悪天候により既に相当降り積もっていた雪の中、出発点である厚岸郡太田村で出会った小間物商及び郵便配達夫と道中を共にすることにした氏でしたが、前述の通りその日から猛威を振るい空前の被害を呼んだ”大風雪”がその時目前に迫っていたのです。

こうして太田を発つも間もなく吹雪に見舞われ前途多難な移動を始めた一行は、かなりの時間を費やしながらもなんとか最初の駅逓「片無去」にたどり着きました。

ここ連日の激務で体調を崩していたのか、あるいは札幌からの転勤者にとっては過酷すぎる気象条件だったためか、この時既に目に見えて体力を消耗していた井上税務属でしたが、税法改正の日が迫る中もはや一日たりとも無駄に出来ない切羽詰まった状況に気力を振りしぼり、次の駅逓「阿歴内」へ向かう決断をします。

しかし無情にも、歩き出した三人にはますます強くなった風雪が容赦なく襲いかかり、やがて歩を進めることがまったく出来なくなってしまった疲労困憊の税務属を前にして、一同は今後取るべき行動の選択に迫られることになりました。

他の二人はそれぞれ商売道具の荷を抱えている身なので天候及び道路状況を考えると更に他人を負って移動する余裕はなく、また井上税務属にしても道すがら出会っただけの二人の”足手まとい”になるのはもちろん本意ではなかったことでしょう。

官吏たる自尊心がそれを許さなかったのかも知れませんが、敬虔なクリスチャンでもあったという彼の「人となり」からするとむしろ、自らのせいによる”共倒れ”を案じて二人だけで先に行くよう強く申し入れた可能性が高いものと想像されます。

かくして業者たちは苦渋の決断の末、所持していた毛布と食糧を託した後、氏を残して阿歴内へ向かったのでした。

もっとも、今から思うに位置的には阿歴内より確実に近い片無去駅逓へ戻って救助を求めるという手段を何故選ばなかったのか疑問に残るところではありますが、ここではその点の事情をも含めて皆納得した上での結論であったと推察することにします。

その後、やっとのことで阿歴内に到着した二人からの通報に基づき人夫の手を借りた救助隊が出動したものの、もはやなすすべもない程猛り狂う暴風雪を前にして捜索断念の決断が下されるまでにそれほど時間はかかりませんでした。

そして1週間後の3月13日、嵐が去った現場付近では、新聞の伝えるところ「2.4mを超える積雪上」にわずかに確認出来た”目印”の下から無言の井上税務属が見つかっています。

発見の決め手となったその目印とは、木の枝の先にくくり付けられた紺色の脚絆でした。

おそらくそれは、自らはもう助からないと覚悟の上で、持っていた重要書類が後任へと早く託されるべく、彼に残された最後の力をもってなされたのでしょう。

3月11日には33回目の誕生日を迎えるはずだった井上税務属、その日までには無事に帰って来ることを信じ待ち続けたまだうら若き妻の祈りは届きませんでした。

氏の遭難についての詳細を伝える3月18日付釧路新聞の記事の隣りには、奇しくも彼が命を落とす遠因となった「新税法発表、即日施行す」との見出しがありました。

※慰霊碑建立地にある説明文と内容に異なる部分がありますが、当時の新聞記事に個人的憶測を加えたものとして御理解ください。

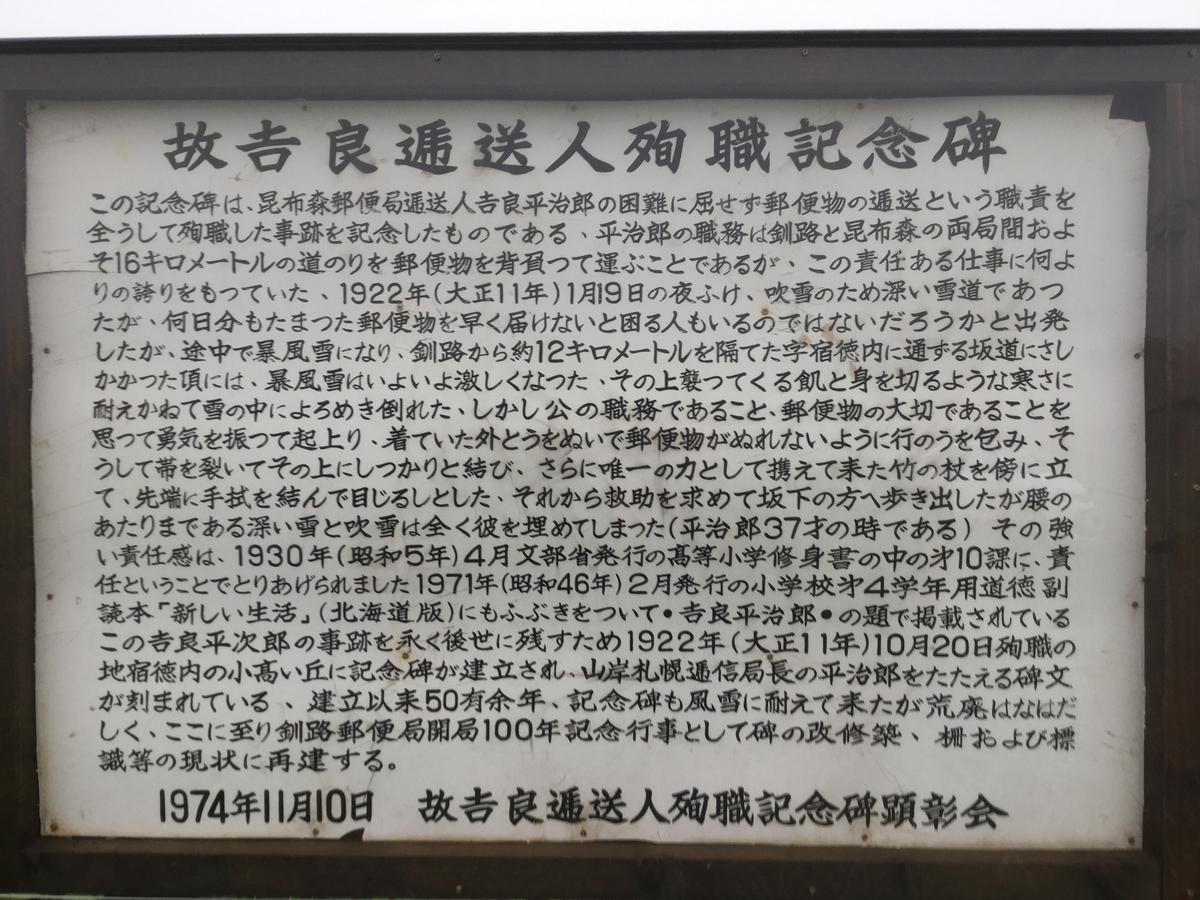

【釧路町】「故吉良逓送人殉職紀念碑」

先の2件の殉職例は、言わば”目まぐるしく変化する時代”に翻弄された結果での犠牲という見方も出来ますが、このエピソードに関してはむしろ逆で、事後において世間を動かすことになります。

気象の状況判断の誤りと実直な気質が災いとなった職務中の事故が、その時代に都合の良い解釈をもって「責任・使命感の発露」、そして「滅私奉公の象徴」となりました。

おそらく本人も面食らったであろうほど完全に”独り歩き”を始めたこの出来事、これもある意味”時代に翻弄された”という言い方が出来るかも知れません。

大正11年(1922年)、この年の釧路はいつにも増して寒い冬を迎えていました。

1月28日には釧路の観測史上最低気温である氷点下28.3℃を記録しています。

そんな凍える雪の夜のこと、吉良平治郎逓送人は日常業務である郵便逓送のため、その日も約16km先の昆布森村(現・釧路郡釧路町昆布森)へ向けて釧路郵便局を発ちました。

「逓送人」とはいわゆる郵便配達人と違い、郵便局間における郵便物輸送を請け負う人のことを指します。

吉良逓送人は、友人の知り合いである郵便局の請負人にその日頃からの勤勉実直さを買われ、臨時逓送人として一昨日にこの仕事に就いたばかりでした。

若い頃から左手足が少し不自由だった氏としては、身体のせいで重要な業務を滞らせるおそれを心配して最初はこの依頼を固辞したものの、ちょうど仕事に困っていた折、友人や家族からの後押しもあり引き受けることにしたのです。

その日、1月19日はあいにくの大雪で、当日の逓送業務を見送るよう勧める郵便局側からの助言に対し、生来生真面目な気質の吉良逓送人は「まだ3日目にあって、この程度の天候で仕事を断念するのは不本意」とばかりに、吹雪にも拘わらず平時通り真夜中の業務を遂行したのでした。

彼は先住民族出身ということもあって道東特有の”気まぐれな”気候についての知見があり、経験上おそらくこの天候も治まるはずと予測していたのかも知れません、だがその夜の大雪は地元民の読みを狂わすほど”性悪”なものだったのです。

さて、出発から6km付近で靴が破れてしまい左足が裸足同然となる不測の事態が発生するも、逓送人は痛む足をかばいつつ宿徳内(シュクトクナイ)まで何とかたどり着きます。

しかし、折からの風雪は治まるどころか苛烈を極める一方で、昆布森まであと4kmを残すこの地点でいよいよ立ち往生、もはやこのまま前進することは不可能と判断した彼は、背中から降ろした郵便物入りの行嚢(こうのう)を自らの外套でくるみ、更には携行していた木杖に手ぬぐいを結び付けた”目印”を立てた後、枝道を下った先にある宿徳内の集落まで救助を求めるべく歩き出しました。

露出した左足は既に凍傷がひどく、そのうえ足代わりの杖を失った状態ではろくに歩けるはずもありません、既に腰の高さまで達していた”雪の壁”が行く手を阻む絶望的な状況の中、それから100mほど進んだ地点で彼はついに力尽きてしまったのです。

日付は変わり1月20日になっていました。

その後、「吉良逓送人いまだ到着せず」の報を受けた郵便局関係者は地元青年団や役場職員の力を借りて経路沿線を捜索、1月25日には2m近い積雪の中、立ち尽くしたままの姿で事切れた氏が発見されたそうです。

然して、”傷だらけ”の彼が残したその目印のおかげで本人より先に見つかった行嚢と中の郵便物はしっかり守られまったく”無傷”のままだったのです。

地元新聞報道から端を発したこの壮絶な殉職劇はたちまち全国に知られることになり、大きな反響を呼びました。

折しも「満州鉄道アヘン問題」や「東京市疑獄事件」など公僕による汚職・腐敗に関する事件が世相に暗い影を落としていたため、一方この”命を失ってまでも公務を全うした崇高なる精神”に対しては全国各地から当時の金額で四千円以上という多額の義捐金が寄せられています。

この慈善行為を貶めるつもりはまったくありませんが、明治時代から比べると国民の暮らし向きはずいぶんと改善され、都市部には第一次世界大戦による特需の恩恵を受けた富裕層が増えていたので、この頃には他人の美挙に感動・共感する精神的、そして金銭的余裕も少しは生まれていたのでしょう。

早くもこの1ヶ月後には逓信省”全面協力”の下、東京の「活動写真」会社がこのドラマを題材にした映画製作のため現地入りして撮影を開始、「逓送人の亡骸にすがりついて号泣する郵便局長の姿」や「涙の義捐金伝達式」の場面を挿入するなど”多少の脚色”をもって完成した作品「吹雪の夜」はその年の内に封切されたのでした。

その後、昭和5年(1930年)発行の高等小学校向け第3期国定修身教科書には「責任」の項目でこのエピソードが取り上げられていますが、満州事変直前の折、国が全体主義体制に傾きつつある時代背景においては、我々国民が「責任」を果たすべき対象はまず「国家」である旨の刷り込み教育がなされていたそうです。

また太平洋戦争が始まった昭和16年に作られた逓信省推薦の紙芝居「責任」では、なんと昭和天皇がこの功績を大いに偲んだ”英霊”として描写されました。

基本的に描かれている内容はどれにも大差はなく、事実から大きくかけ離れている訳ではないのですが、ちょっとした”色付け”や表現の違い、あるいは発信する側の意図によって、印象や結論付けがずいぶん変わってしまうことには驚かされます。

こうして、吉良逓送人が遺したものはその時代の思惑により様々な形となって人々の記憶に残りました。

ただ思うに、個人が権利のみを主張し、企業や政治家などが”表面的”な責任を取り繕っている現代こそ、今は忘れ去られつつあるこの出来事が持つ意味を顧みる必要があるような気もします。

もっとも、そんなものを氏が望んでいる訳もなく、これも”感動的な史実”を都合よく”利用”していることに何ら変わりありませんが…。