【小樽市】手宮火薬爆発惨事記念碑

コロナ禍以前には毎年700~800万もの人々が”物見”に訪れていたという北海道内でも有数な観光都市「小樽市」、その歴史深い街並には明治~大正時代の魅力ある建造物などが数々遺され、特に「小樽運河」や傍らの石造倉庫群は、国内外からの種々様々な物資が集約される”商都”として繁栄を極めた往時の面影を現代に伝えています。

江戸中後期における「北前船」交易の基点でもあり、古くから物流拠点としての素地が出来上がっていたここには明治時代の幕開けを機に石炭積出しのための鉄道(幌内線)敷設を初め、長大防波堤や高架桟橋の建設、あるいは要所の埋め立てなど、本格的な港湾整備が順を追って着々と進められていきました。

かくて、「外国貿易港」の名に恥じない近代的な設備が整った小樽港へは”満を持して”船荷満載の貨物船が各地から続々と到来、いよいよ運河も完成した大正末期に至っては混雑のため入港出来ない船が外海で”列をなして”待機していた程だったと聞きます。

次から次へと”待ったなし”に陸揚げされる夥しい数の積荷と、それを手早く捌くために集った多くの人手がせわしく駆け回る、そんな慌ただしい光景がもはや当たり前になった小樽で、港の北部に面した鉄道「手宮駅」構内において貨物の「火薬類」が爆発するという、まさに街を”揺るがす”大事故が起こったのはもう年の瀬も近い大正13年(1924年)12月27日の事でした。

しかし、行方不明と合わせて100名近くの人々が命を落とし、一説では市街地の1/3の家屋が何らかの被害を受けたとされるレベルの大惨事だったにも拘らず、本件に関しては検証に係る詳しい文献が残されておらず、爆発へ至ったプロセスについての公式見解の発表も恐らくなされていなかったかと思います。

もっとも、その時現場に居合わせた大半が帰らぬ人となり正確な聴取が不可能である以上はそれも致し方ないところがありますが、ここでは当時の新聞記事と時代背景などを参照にした「個人的憶測」に基づき、この”謎残る”史実に触れてみる事にします。

序文にも記した「小樽運河」が約10年の工事期間を経て完成したのは大正12年(1923年)、この水路を通じて沿線に建ち並ぶ倉庫の”軒先”までそれぞれ荷物を運ぶ事が可能となり荷役効率は従前より飛躍的に高まったと言います。

但し、入港した貨物船がそのまま進入する訳ではなく、運河を実際に往来していたのは「艀」(はしけ)と呼ばれる小型の運搬船でした。

石炭積出専用の桟橋を除けば、大型船が直接横付け出来る埠頭がまだ整備されていなかった小樽港では、港内に停泊した船から小分けされた荷を積み替えた艀が幾度も往復するというやや手間のかかる手順を踏んでいたのですが、入港船舶数と伴う取扱貨物量が急増するにつれ、それに対応すべく艀の数もおのずと増えていきます。

統計によれば大正13年当時の稼働艀数は前年比150%にあたる大小取り交ぜ約600隻、その急激な増殖ぶりにまず驚かされますが、もっとも膨らみ続ける需要を満たすためにはむしろこの位は必要なレベルだったのかも知れません。

そして、当然ながら”器”が増えた分だけ用意しなければならない労働力の確保に関しても、「第一次大戦後の反動」や「関東大震災」に起因する不況が生み出した道内外の「余剰労働者」が図らずもこれを解決する事になります。

こうした時代の”後押し”もあって順調に運営体制が整った港湾荷役業界でしたが、しかし現場の労務者からすれば必ずしも楽ではない現実が待っていました。

いくら多忙とは言え毎日の仕事量が保証されない業種ゆえに荷役業者が採った雇用形態は「出来高払いの日雇い」、つまり正規の従業員としては扱わず「一日処理した荷物量に見合うだけの賃金をその日の内に支払う」という一面から見れば非常に”合理的”な方法でした。

事業所側としても収益中の一定割合を超えない人件費に係る想定以上の支出を心配する必要がなく、また一方で時節柄少なからずいただろう”その日暮らし”の労働者にとっては働いた分だけ確実に手にできるこうした「日銭」がある意味”救い”になっていたのもおそらく事実でしょう。

かくして、強要せずとも彼らが”夜明けから日暮れまで”休みなく働いてくれる労働環境が仕上がりました、大正13年当時北海道全体の約30%に相当する年間「233万トン」(積出分含む)もの貨物を扱う小樽港がこれらをうまく取り回せていた背景にはこのような”からくり”があったのです。

だが、常時1,300人程従事していたと言われる港湾労務者が限られた時間内により多くの賃金を得るため”我先に”と仕事を進める状況は、”出し抜き”や”割り込み”による揉め事や、狭い運河内での艀同士の衝突、果ては乱雑に扱ったが挙句の積荷水没事故までをも引き起こし、頻発する大小のトラブルは必然的に現場の雰囲気を”殺伐”としたものへと変えていったと聞きます。

さて、混雑が極まってまるで”殺気立つ戦場”の様相を呈していた小樽港へ一隻の貨物船が入港したのは大正13年(1924年)12月25日、この船はちょうど1週間前に山口県の小野田港を後にした「正保丸」で、その主要積荷である大量の石油類の他には、合計800箱余り(約18トン)もの「ダイナマイト類」が積み込まれていました。

そんな”物騒”な代物がどこで必要とされていたのか、これら民需用として生産された爆薬は当時道内で増加・発展中だった炭鉱などの鉱山において、坑道を進める際の「発破」作業に用いられ、その道内市場を取り仕切っていた札幌及び岩見沢の火薬商からの注文に応じて山口県厚狭町の火薬工場より海路はるばる運ばれて来たのでした。

翌26日に本船から2隻の艀へ分載された荷物は運河より北側に設けられていた省営鉄道「手宮駅」構内にある荷揚げ専用の岸壁まで直接持ち込まれ、札幌宛の260箱については貨物列車を通じてその日の内に無事移送を完了していますが、ただもっとも”日が短い”季節の折、おそらく日暮れに”阻まれた”のだろう岩見沢向け物品の”片付け”はあくる日へと回され、残された多くの危険物は係留された艀の中でそのまま一晩を過ごす事になります。

しかし、結果的に後の悲劇を招くきっかけがこうしてまたひとつ生まれてしまった事へ対してその時危惧を覚える者はもちろん一人もいませんでした。

然して迎えた12月27日の朝、小樽は晴天に恵まれる一方でこの冬一番の冷え込みに見舞われました、データが残る隣りの札幌市における最低気温氷点下20.0℃という観測値からも、その日界隈がいかに著しい寒気に包まれていたかが窺えます。

昨日から一転しての猛烈な寒さに誰もが震え上がる中、予定された午前9時からの荷揚げ再開に際し「凍える手での取扱い中に荷物の落下事故でも起こしたらそれこそ大変」と艀内部では「ストーブ」を焚くなど対策がとられたものの、当然ながら能率は一向に上がらずスローペースのまま作業は進められていました、ところがその後意図しない自然要因によって状況が一変したのです。

早朝にはあれほど低かった気温が陽が上るにつれ”ぐんぐん”と上昇へ転じ昼頃には0℃近くへまで至ったと言います、この”ともすれば”汗ばむほどの外気の急変は荷役する側にとってはきっと有難いものだったに違いありません。

これを機に調子を取り戻した現場ではそれまでの遅れを挽回せんと作業のピッチがおそらく上げられた事でしょう、そして午後1時25分…運命の時刻が訪れます。

「艀の方で異音と閃光が発せられたのを確認したその刹那、目の前が真っ暗になってその後の事はまったく分からない」…これは重傷を負いながらも九死に一生を得た現場労務者が語る事故の瞬間の様子です…大正13年(1924年)12月27日、小樽手宮駅構内の貨物ヤードにおいて貨車へ積み替え作業中のダイナマイト類約550箱(12トン余り)が突然爆発、これにより周囲500m圏内の倉庫や駅設備、あるいは車両・船舶が壊滅し、死者64名・行方不明者30名という人的被害を数える大惨事になってしまいました。

さながら爆弾でも落ちたかの如く轟音は全市中に響き渡り、またその震動は札幌の測候所の地震計にもはっきり捉えられる程だったそうです。

黒煙が消えた爆発現場には木端微塵になった木造建物やまるで飴細工のようにねじ曲がったレールと原型も留めず大破した数十両の貨車、または沖側100mほどまで放射状に吹き飛ばされた多くの艀が確認された一方で、つい今しがたあれだけ大勢が集い”あくせく”と動き回っていた人々の姿は一人も見る事が出来ませんでした。

翌日から本格的に始まった被害者の捜索において彼らが発見された場所は海中を含めてかなりの広範囲に及び、各々の身元確認も困難を極めたそうですが、懸命の作業が年を跨いで続けられたにも拘らず全体の3割以上を占める30名もの行方が結局分からなかったという事実が、この爆発の威力がいかに凄まじかったのかを如実に物語っています。

ただそれでも爆心地が広大なヤードゆえ一般の家屋が少なく、また当日が風もない穏やかな天候だったため、市内幾箇所かで発生したストーブ転倒による小火が類焼へと拡大しなかった点はせめて不幸中の幸いだったと言えるのかも知れません。

艀内と陸揚げ分も合わせたダイナマイトの連続的な誘爆(殉爆)を呼び最終的には未曽有の大爆発へと至った本事故、ではその発端となる原因は一体何だったのでしょうか…当時の新聞紙面には可能性として「艀内のストーブ熱からの引火」もしくは「運搬中における落下による衝撃」という仮説が立てられています。

今回荷役を請け負った業者が爆薬の取扱いについてどれほど熟知していたかは知る由もありませんが、冬季における受け入れも当然今回が初めてのケースではないはずで、また荷揚げ作業に際しては警察官による立ち合いが義務付けられていた事実に鑑みると危険へ対する一定の理解度があったと見るのが妥当である事から、いくら冷え込んでいたとしてもまさか一線を越えるほど爆薬を火気に近接させるような初歩的ミスを犯すとは考えにくく、更に言うと”うっかり”箱を落としただけでその都度爆発するようなリスクの高いものであればもはや民間人が扱えるレベルでは到底なくなり、不適切な表現ながら全国各地で似たような事故がもっと起こっていてもおかしくありません。

但し、だからと言ってこの「火気の熱」と「衝撃」が無関係だという話ではもちろんなく、個人的にはむしろそれらと更なる別の要素が加わった「複合的」な要因があるような気がしています。

例えば、ダイナマイトの管理においてはその基剤である「ニトログリセリン」の凝固点(8℃)と融点(14℃)に留意し、そもそも凍結させる事自体が好ましくない旨認識されていましたが、今次目にした古い文献によるとダイナマイト完成品の「凍結⇔解凍」に係る反復実験の結果、ゲル状態で内包されたニトロが条件によっては液状化し製品外皮側へ滲出するという極めて危険な現象が確認されたそうです。

「雰囲気温度の極端な変化」はまさに今回の事故の背景における特徴的ポイントであり、そして積荷の中には当年に国産化されたばかりで”初めての冬”を迎える「硝酸アンモニウム系ダイナマイト」が少なからず含まれていた事もあるいは関わってくるかも知れません、外気温や暖房熱の影響で変動著しい環境に晒された製品の中にはごく一部であるも前述のような反応により不具合を起こした個体がもしや紛れ込んでいたのではないでしょうか。

かくて、もはや比喩でもなく「一触即発」状態となった爆発物が、作業員の中に居たさほどリスクを認識していない一人の手によって”無造作”に扱われた結果、遂に「臨界点」に達してしまった…つまり「温度条件」と「製品の質」そして「取扱法」という、それぞれ単独であれば無事だったかも知れない要素が不幸にも重なって起こった悲劇として、確証はないながらもその経緯が想像されるのです。

今後の火薬類の受入を冬場の寒暖差が比較的少ない室蘭港へと変えさせ、また後年「不凍ダイナマイト」が開発されるきっかけのひとつになったとも言われるこの事故によってもっとも甚大な損害を被った手宮地区、しかしその復興は実に驚くべき早さをもってなされたと聞きます。

道内陸上輸送の基点であるがゆえ駅設備の復旧のため鉄道省の予算が速やかに注がれたのは無論の事、下賜金を初め当事者たる火薬商や地元の名士などからの多額の見舞金が直ちに寄せられ、それらはすぐ形となって現れました、これも何かと資金や物資が集約される小樽だからこそ出来得た業だったのでしょう。

そして気が付けば、あたかも”何事もなかった”かのように忙しく人や荷が行き交う、以前と変わらぬ小樽港の姿がそこにありました。

自ら爆風による被害を受けながらも、事故犠牲者の一時安置や検視作業のために敷地を提供した現場近くの寺の境内には、その様のあまりの惨さに心痛めた当時の住職らの手により慰霊碑(記念碑)が建立され、一年後に開かれた追悼会に合わせて除幕式が厳かに執り行われました。

それから100年もの長きの間手宮界隈の歴史を見届けてきた碑は現代に至りすっかり老朽化が進んでいるものの、経年によりほとんど判読不能だった碑文には2020年末から翌年へかけて「墨入れ」作業が施され、在りし日の形が今に蘇っています。

ただ、かつて台座の上に”そびえ立っていた”碑本体の部分は、金属製だったがため昭和の戦時中に「供出」されたままで戻って来ないと聞きました…復元の話も今のところ耳にしておらず、残念ながらその本来の姿を見る事はもはや叶わない夢になりそうです。

【複合管内】教職者水難殉職碑

【複合管内】教職者水難殉職碑

私がかつて「学校生活」というものを”謳歌”していた時代はとうにはるか彼方へ過ぎ去ってしまいましたが、そのあやふやな記憶を呼び起こすと友人たちとの楽しかった想い出が圧倒的に多く占める中で、学識のみならず社会常識をも授けて頂いた幾人かの印象的な先生の事も回顧されます。

中でも、物事の分別がつかない小学低学年の時分に学校で悪ふざけをした挙句、うっかり友人を怪我させてしまった私へ向け、まるで鬼のような形相で叱りつけた担任は今も顔を思い出せる数少ない教師のひとりです。

その時は多分、そこまで強く叱責される理不尽さに不満を覚える自分がいたのかも知れません、しかし今から思えば多くの児童を親元から預かる立場である担任教諭としてはクラス内の秩序や安全を保つため、もし自らの思うままに振る舞う者がいれば、その行動の程度に応じて厳しく律するのは至極当然の対応だろうと納得出来ます。

本分である学業の指導ばかりか予期せぬ動向にまで目を配らなければならない大変な職務を担う教職者へは今更ながら頭が下がります、だがいくら注意を払っていてもこれら想定外の出来事の発生自体を防ぐ万全策はなく、時には不本意なトラブルに見舞われた例もおそらくあった事でしょう。

実際に過去へ遡って広く事例を調べてみれば、表面化されない些細な問題ばかりでなく、収拾が困難な大ごとや、最悪には「人命に関わる程深刻な事態」が公務中において現実に起こっていた事が分かります。

関連史実についてネット上などで更に深堀りすると、戦争や交通事故、あるいは自然災害など不可抗力な状況下での悲劇もある一方で、割と身近なケースとして「野外授業中における水難事故」によって教師が命を落としてしまう案件が思いのほか多く発生している事実に驚かされました。

その中でももっとも知名度の高い出来事としては、今から100年前の大正11年(1922年)に宮城県であった「小野さつき訓導殉職事例」が挙げられるでしょうか。

川辺での写生授業中、誤って川へ転落した教え子を”自らの命と引き換え”に救ったという小学校教諭の美挙へ対しては教育界のみならず、当時文芸界や芸能界、はたまた政界までをも巻き込む程の大きな反響を呼んだと言います。

図らずも「教職者のあるべき姿」のイメージを内外へ強く印象付けるきっかけになったとも聞くこの出来事ですが、ただしそのような”他人からの目線”に左右されることなく、似たような局面でやはり彼女と変わらない行動をとり、そして同じ運命を辿った先生が少なからずいた事も忘れてはいけません。

「自分なら果たして出来得るのか」とおそらく多くの人が自問するだろうこのテーマ…教師たる以前にまず「人として」敬いたいそれらの方々が遺したエピソードの中で、ここでは「北海道教育史」に記載されている道内事例について触れてみたいと思います。

【幌加内町】故歳桃訓導殉職彰碑/【今金町】本間訓導之碑

事故発生年月日:昭和13年 8月26日/昭和7年 7月22日

北海道における最大(最深)積雪量の公式記録は「324cm」、割と最近の平成30年(2018年)2月25日に上川管内幌加内町で観測されました。

もっとも、全国ベースで見るとこの数値は新潟や青森など有数な豪雪地方のそれには遠く及びません、しかしやや誇張気味に表現すれば12月~2月の最高気温が氷点下を上回る事のないような”極寒の地”に「粉雪」が深々と降り積もった末でのこのレベルですから、これはこれで驚嘆に値するものだと思います。

「酷寒にして豪雪」という住民にとっては苛酷過ぎる冬の環境に当地がほぼ毎年のように置かれる大きな要因は、内陸の深い山間部にありながら日本海側からの雪雲の影響をも受けやすい独特な地理的事情にあると言えるでしょう。

ただ一方、この”特異”な地域では山々に囲まれたその地形ゆえに、夏場においてもフェーン現象などの条件が整った時には極端な暑気が留まり続けるといった”不具合”がしばしばあったそうです。

言われてみれば、国内における歴代最高気温が記録された場所として、決して南国には当たらない地方にある内陸の盆地が軒並み多い事にもなるほど頷けます。

今回紹介するのは、そんな寒暖差の著しい幌加内がかつて記録的な猛暑に見舞われた年、その暑い夏がもたらした悲しい逸話についてです。

時は戦時体制下の昭和13年(1938年)、前年に勃発した中国大陸における日中両軍の紛争が本格的な全面戦争へと発展、戦略地域の拡大に伴いもはや長期化が不可避な様相を呈していました。

しかし、広大な大陸で戦局を維持・展開するには兵力が足りない日本軍としては増強を図るべく本土からも師団を多く派遣、その中には本来「北鎮部隊」として北方防衛の任を担うも日露戦争やシベリア出兵の際に動員された実績がある「陸軍第七師団」(旭川)も含まれていたのでした。

かくて、一旦戻る事を許された生まれ故郷から各々出征する軍人を”地元総出”で見送った庶民たち、だが「国家総動員法」が公布された状況で北海道の”防衛の要”たる師団までもが外地へ”駆り出される”現実に際し、表向きとは裏腹に内心では今後へ向けた不安を覚える人もいたのかも知れません。

ただ、その年平穏でなかったのは世の中の動向だけではありませんでした。

昭和13年の北海道地方は広域にわたり例年より暖かい夏を迎え、多くの農民たちが豊作の期待に胸をはずませていたと聞きます…実際当年の北海道内におけるコメ等の作況は過去にないレベルの好成績を残したようですが、しかし他方で日照り続きによる極端な「雨不足」は一部の地域、とりわけ内陸部の村落などを中心に深刻な影響を及ぼしていたのです。

幌加内村の中部に位置する添牛内(そえうしない)集落もそんな場所のひとつでした、今でこそ蕎麦(ソバ)の生産で有名なこの地も当時は専ら林業と澱粉用馬鈴薯栽培で生業を立てており、7月下旬から毎日続く酷暑とまったく雨が降らない「干ばつ」状態は農作物へは当然ながら、”寒さならともかく”暑さへの耐性が比して低かった住民までをもすっかり”弱らせていた”だろう事は容易に想像出来ます。

ちなみに、当地における記録がないため南東側に隣接する「旭川市」のデータを参考にすると、昭和13年8月の月間合計降水量は「3.8mm」とあり、実にこの数値は観測開始(明治21年=1888年)から現在に至るまでの史上最低値である事実に鑑みても、この時界隈がいかにただならぬ雨不足に見舞われていたかを推し量る事が出来るでしょう。

とうとう神頼みの”雨乞い儀式”がそこかしこで行われるほど地元民にとって”厳しい試練”が続く8月26日、やはり当日も朝から茹だるような暑気に包まれた鉄道(幌加内線)の添牛内駅頭には、大陸へと旅立つ地元出身の兵士を見送るために多くの住民が集結、そしてその中には日の丸の小旗を手にする「添牛内尋常高等小学校」の児童の姿も見られました。

前年に制定された要綱に基づく「挙国一致精神」の徹底推進により定着したと聞くこの”地域ぐるみの行事”には家族や村の関係者のみならず、地元の学校へ通う学童までもが参加を義務付けられ、子供なりの戦意昂揚と報国へ対する意識付けが図られたと言います。

さて、一部の子供らにとってはきっと”所在無かった”に違いない”お堅いイベント”が終わったのは正午前、帰途についた高等課1年生の一行は校舎まで約1kmの道程の途中、道路沿いに流れる「雨竜川」の河原へ立ち寄っています。

当時の新聞記事には「体操授業の水泳指導中」での出来事である旨記されておりますが、状況や時刻から察すれば、もしかすると朝から炎天下に晒されバテ気味の教え子の様子に忍びなく思った担任教諭の”計らい”による一時の”息抜き”の時間だったのかも知れません。

実際その時の川の様子は渇水期に加え雨不足の影響で流水量が激減していたため川床の岩盤がところどころ露わになっているような状態だったそうです、そんな"せせらぎ”の中で水遊びに興じる児童たちの微笑ましい様が目に浮かびますが、しかしこの一見穏やかな川に潜んでいた恐ろしい”落とし穴”には子供は無論の事、彼らを引率していた「歳桃多吉訓導」もまったく気付いていなかったのです。

歳桃先生は明治43年(1910年)生まれの当年とって29歳、「訓導」の肩書が示す通り札幌師範学校出身の本科正教員であり、昭和6年(1931年)の卒業と同時に添牛内尋常小学校へ赴任して以降ずっと同校で教鞭を執っていました。

聞けば戦前当時でも”師範出”の教員が7年を超えて同一校、ましてや”僻地”に留まって勤続するのは珍しいケースだったようで、戦時体制や教員不足だった時代要素を差し引いても、いかに先生が学校側から必要とされていたかが分かり、そして彼自身もこの地への愛着を深めていたのでしょう。

もちろん教え子からの信望も厚かったそんな歳桃氏の元へ血相を変えたひとりの女児が飛び込んできたのは突然の事、いわく「共に行動していた友人が川へ潜ったまま浮かんでこない」との通報を受け慌てて向かった先にあったのは「流れもなくひどく淀んでいる見るからに”禍々しい”一角」でした。

俗に「淵」と呼ばれるポイント、流れの形状と高低差やまた地盤の状態等に応じ水流の力によって川床が局部的に深く掘り下げられるこの現象自体は別に稀有なものではなく全国の河川でも見られるものでしたが、雨竜川流域の中でもとりわけ蛇行が著しかった添牛内近辺においては長い年月を経て、とてつもない「深淵」が人知れず生まれていたのです。

どれほど深いのか見当もつかない混濁した”奈落”を前にして、教え子の危機を救わんとすぐさま飛び込む決断をする歳桃先生の脳裏には、もしやあるひとりの人物の姿が浮かんでいたかも知れません…その人の名は「本間鐵雄」氏、彼もまた桧山管内利別村(現・今金町)の「今金尋常高等小学校」で教壇に立っていた訓導でした。

6年ほど遡る昭和7年(1932年)7月22日、村内を流れる「利別川」(現・後志利別川)での水泳授業中において深みにはまり溺れた児童を救出しながらも自身は力尽きてしまった本間氏、実は彼と歳桃氏とは札幌師範学校時代本科での修業を共に終えた”同期生”だったのです。

二人がどれほど親密な間柄だったのかは今となっては知る由もありませんが、赴任2年目にして志半ばで逝った学友の訃報に心痛めていたに違いない歳桃訓導はまさに同じ境遇に立たされた今、迷うことなく自らもその道を選んだのでした。

報じられたところ深さ4mにも及ぶ淵の底に沈んでいた件の女児を見つけた先生は彼女を抱きかかえながら一旦は水面まで達したそうです、だが最初の難局を何とか乗り切ったかに見えた事態は、この後あまりにもやるせない結末を迎える事になってしまいます。

というのも、前述の本間訓導や序文で記した小野訓導の事例では、現場に同行していた他の先生方の協力を得て子供を救い出す事が出来ましたが、一方今回のケースは帯同者がいない中で起こった事故、つまりせっかく助け上げた児童を安全な場所へ受け渡す術がなかったのです。

様々な沈殿物や網の目のように巡る樹木の根など無数の障害物が遮る水の中を、子供とはいえ”ぐったり”した人間を負って引き上げる過程では当然相当の体力を消耗したはずです…然して通報を受けた集落の大人が現場へ駆け付けた時、もう二人の姿は川面にはありませんでした。

かくして、生まれ故郷から遠く離れた幌加内の地で現場教育に尽力された歳桃訓導は多くの地元住民や教え子に深い悲哀を、そして学校での同僚だったという妻と幼子を遺して「不帰の客」となりました。

この事故からちょうど3年後の昭和16年(1941年)8月、未だ悲しみ残る雨竜川河畔に氏を顕彰する石碑が建てられています。

空知支庁から視察のため添牛内校へ訪れた際に、たまたまこの悲話のあらましを耳にした「教育課長」の”一声”により具現化されたという碑建立の流れには、”当時の国家理念”に則する教育が強力に推し進められていた時代を背景にした”時”の教育行政による”何かしらの意図”が透けて見えなくもありませんが、それでも2千名以上に及ぶ地元や教育関係者からの貴い厚情と寄付がなければ、顕彰碑がこのような形で日の目を見る事はなかったとも言えるでしょう。

また、先生と運命を共にした女児のためにと添牛内校同窓生が中心となって完成を間に合わせた弔碑が、師と一緒に除幕式を迎えている事にも何やら一層感慨深いものを感じさせます。

それから歳月は流れ、師弟の想い出の写真が職員室前の一角にずっと並べられていたという添牛内小学校(旧・添牛内尋常高等小学校)も、ただ一人の卒業生を送り出した平成12年(2000年)には88年の歴史に幕を下ろしました。

かつての賑わいを思うとめっきり寂しく見える現在の添牛内の街並、”仲良く寄り添う”大小の碑が長年眼下に見つめてきた雨竜川の曲がりくねった流れにも、早ければ来年度(2023年度)には治水の手が加わるそうです。

【標茶町】塘路小学校長遭難碑

事故発生年月日:昭和18年 7月31日

建立年月日: 昭和56年 7月31日

昭和39年発刊の「北海道教育史」には、公務中の水難によって「殉職」された教職員として、上のエピソードで取り上げた「本間鐵雄訓導」(昭和7年・利別村)と「歳桃多吉訓導」(昭和13年・幌加内村)両氏の芳名が掲載されていますが、それとは”別項”にて昭和18年(1943年)に道東の「標茶村」であった同様事例についてにも同書では少し触れています。

学校近くの川で溺れた教え子を救う過程においてやはり教職者が犠牲になってしまったという先と同じ悲劇、但しこの出来事は公には「殉職事例」として記録されていません。

事の背景や経緯・結末に大差ないこれら事案の取扱いが分かれている理由…それは単純に「”公務中”の事故であるか否か」の違いにありました、つまり「放課後」に発生した本件へ対しては「勤務時間外における”私務”」と見なされたのです。

だが、その極めて”事務的”に施された処遇の差は、不幸な時代背景と相まって遺された人々につらく苦しい生活を強いる事になりました。

釧路管内標茶町(しべちゃ)は、ラムサール条約や国立公園にも登録・指定されている「釧路湿原」の一角をその町域に収め、また古く明治20年前後にはいろいろな意味で名高い「釧路集治監」や道内では2例目となる「釧路鉄道」が設置・整備されるなど歴史的に見ても非常に興味深い場所と言えるでしょう。

そしてその南端側、周りを「塘路湖」「シラルトロ沼」などの湖沼や大小の河川に囲まれる、まさに”湿原の中”といっても差し支えないエリアに本エピソードの舞台となる「塘路地区」(とうろ)はあります。

釧路湿原目的の観光客が立ち寄るスポットのひとつに過ぎないイメージにある現在の様子からは想像がつきにくいですが、まだ釧路⇔標茶間の鉄路が通じていなかった明治~大正の時分には、人員や物資輸送のために専ら利用されていた釧路川での「水運」の中継地点、また近隣集落の入植者向け物資の調達場所にされるなど、かつてこの地は「物流の要衝」としての重要な役割を担っていました。

その後時代は昭和となり当該区間の鉄道(釧網線)が開通してからは、急激に水運事業が廃れる一方で、順次新しく敷設された「殖民軌道」によって木材や木炭、あるいは牛乳などの生産物が内陸入植地から続々と運び込まれる集積地になっていきます。

かくて、その手段が水路から鉄路へと変わりながらも塘路がまだ物流拠点の機能を果たしていたそんな昭和序盤の頃にあったのが今回の話です。

昭和18年(1943年)、世は太平洋戦争の真っただ中にあり、長引く戦況は国内全土の庶民生活にもその負の影響を確実に及ぼしていました。

それは、北海道の”東の果て”にあるこの地でも状況は同じで、戦時対策として5年前に定められた「物資配給制度」は年々その対象品目を拡大、この頃に至るともはや米穀等の食糧ですらわずかな”割り当て分”以外入手出来ない有様だったと聞きます。

その風土ゆえに食用農作物の作付がもともと少なかった界隈がとりわけ困窮状態にあったのは言うまでもありませんが、同時期に急増した軍からの「充員召集」や遠隔地への「戦時徴用」によって”働き手”が次々と”召し上げられる”状況は地域に更なる”追い打ち”をかけていたのでした。

このような時勢の中、塘路市街からやや上った高台で”地ならし”作業に精を出す一人の壮年男性の姿がありました、実のところ「塘路国民学校」校長の肩書をもつ「柴山藤造」氏がその人であり、彼は来年に控えた校舎の新築・移転を前にして、時間を見つけては新しい運動場用地の整備を独り黙々と続けていたのです。

それなりにも地位の高い校長自らが汗だくで職人さながら”土工”に勤しむ光景は当時の目からしても少し不思議に映ったかもしれません、だが先に記した通り著しい人手不足の折、自身を含めてただ2名の教師で計100人近い児童を預かる学校を”切り回す”には、級を受け持つ「訓導」としての兼務は当然、必要とあらばその他あらゆる雑務まで引き受けなければなりませんでした。

もっとも、「自分から率先して働く」事を善しとする立派な信条を持っていた氏にとってこれらの仕事はおそらく苦ではなかったのでしょう、しかし戦時下ならでは国民学校を統括する立場にある彼には本分以外の要務が”有り余るほど”課されていました。

前述の務めの他、休校日には青年学校へ赴いての教示に始まり、青年会や婦人会、更には要職にあった「大政翼賛会」支部の会合など、集落内はもちろん標茶村で開かれる重要行事には必ず参加していたという柴山氏、書物を読み解きながら翌日用いる担当学年分の授業資料をそれぞれ作成してようやく床に就くのはいつも夜半過ぎだったそうです。

まさに”寝る間もなく”激務を実直に果たしていたそんな柴山校長でしたが、昭和18年(1943年)7月31日、氏にとって運命の分かれ目となるその出来事は予期せず起こりました。

1学期の終業式を経ていよいよ夏休みが始まったその日の昼下がり、執務を済ませた後いつもの”日課”をこなすため高台へ赴いていた彼は、駆けつけた児童からの通報により6年生男児の一人が学校から1kmあまり離れた「釧路川」で行方不明となっている事実を知らされます。

つい先ほど通信箋(通知票)を手渡したばかりの教え子の危急に際し、案内に導かれながら急行した現場は「二股(二俣)」と呼ばれる釧路川と「阿歴内川」の合流地点でした。

今でも衛星写真などでその変わらない様を確認出来ますが、人手が加えられず太古からの姿をそのままに残す湿原内の釧路川は蛇行が著しく、ひときわ鋭角な屈曲部に支流が加わり見るも”異様”な流れの様相を見せるこの区域は以前から「遊泳禁止」とされ注意喚起が促されていたのです。

何故少年がそこへ立ち入ってしまったのか、聞けば自宅で飼っていた「ウサギ」の餌を採るため母親と共に河畔の草地へ来ていたという彼…ちなみにこの時代には、耐寒性に優れたその毛皮が軍服の素材として重宝される”軍用兎”の飼育が国から奨励され、特に道東地区では地域ぐるみで盛んに取り組まれていたそうです。

当地にしてはかなり暑かったというその日、自身が”ひもじい”思いをしながらも家畜の餌の確保に励んでいた彼は、しばらくの後休憩がてら河原へ降り、近くに居た友人と一緒に「川涼み」を始めます…が、彼らに悲劇が訪れるのは間もなくの事でした。

児童たちが戯れていた場所は急曲線を描く川の内周側、つまり浅瀬が少し残り流れも緩い比較的安全な地点だったものの、但し以前のエピソードでも触れたようにこのような複雑な形状の河川においては流速や川床の状態が箇所によって極端に変化するため、人の考えが及ばないような危険がそこかしこに潜んでいました。

夏休みを迎え、また友達の手前で気にゆるみがあったのかは分かりませんが、川遊びに夢中になる内に、そして彼は生死を分ける境界線をついに踏み越えてしまったのです。

さて、必死の形相の柴山校長らが駆け付けた時、現場ではすでに先着していた幾人かの住民が捜索を開始するところでした、しかし混濁した川面を”恐る恐る”覗き込むだけで埒があかない状況に業を煮やした氏は自らが川へ入る決断をします。

冷静に見れば、経過時間や流れの状況から考えてもこの場に少年が留まっている可能性は極めて低くもしや別の判断も出来たかと思います、あるいはそれを分かった上で何らかの痕跡か手掛かりを見出すためだったのか、とにかくこのまま何もせずじっとしている訳にはいかなかった先生の心情は痛いほど伝わります。

だが、数日前の降雨により増水気味だった濁流は無慈悲にも至純な師弟愛ばかりかその生命までをも呑み込んでしまいました…体力には自信があり水泳も巧みだったはずの氏ですが、知人にだけ明かしていた「連日の激務がたたっての疲労困憊」状態が実は身体の自由を限りなく奪っていたのでしょう。

塘路集落の人々は無論、標茶村や釧路管内の教育関係者に衝撃と悲しみをもたらした柴山藤造先生(享年40)の「殉職」、その「村葬」に際しては釧路支庁長を初めとして管内学校長が多数参列され故人を偲んだと聞きます…ただ”大元”である「文部省」(当時)の態度だけは極めて”冷淡”なものでした。

書き出しに記したように「勤務時間外にあり、ましてや人命救助も叶わなかった」本事例へ対しては「何ら礼遇の余地なし」と言わんばかりに、「遺族恩給」の伴わない”単なる遭難死”として事後処理が進められ、付与されたのは当日付の退職辞令と6年余りの正教員勤務日数に見合うだけのわずかな退職金に過ぎなかったのです。

規定に従えば必然の措置ではあるものの、このあまりにも”杓子定規”な処遇に地元関係者が”歯がゆい”思いをしたのは確かな話です、だがそのために誰よりも大変な境遇に置かれたのが他ならぬ遺された妻子だったのはもちろん言うまでもありません。

これから女性独りの力で1歳の乳呑児を含む3人の幼子と身体の不自由な義父の面倒を見ながら生きていかなければならない将来を案ずるとまさに絶望以外の言葉が見つからないような時代、初めこそ退職金や関係者から頂戴した弔慰金などを”取り崩し”細々と暮らしていた家族でしたが、終戦直後のインフレ状況によりささやかな蓄財さえもが”紙屑同然”となってしまった現実を受け彼女が選んだ道は…亡き夫の信条だった「自らが”真っ黒”になって働く」事でした。

一家が住む「鳥取町」(昭和24年に釧路市と合併)にあった製紙工場における屈強な男たちに並んで文字通り泥まみれになりながらの「丸太の皮むき作業」や、あるいは早朝から深夜にまで及ぶ「駅構内での立売り」とそれから約25年間にわたり”身を粉にして”働いた彼女、その間にはあの小さかった3人の子女たちも元気に成長し、それぞれが優良企業へ無事就職出来るまでになったと聞きます。

これ以上ないほどの失意の中から立ち上がり、その後は少しも惑わず独りで子供たちを立派に育て上げた柴山夫人の生きざまには本当に深い感銘を受けるほかなく、他人事ながら頭が下がる思いです。

北海道帝国大学や日本大学といった名門大学へ進学しながらも大正末期から昭和初頭にかけて見舞われた大不況のあおりで夢破れて帰郷、代用教員として下積みの後最期は疲れきった身体で教え子を救わんと職に殉じた柴山先生と、戦中・戦後という激動なる時局の中で自分を捨ててまで働き続け家族を守り遂げた夫人、もし違う時代に生まれていたならもっと素晴らしい人生がきっと二人を待っていた事でしょう。

そう思うと「人の世の無情」を恨みたくもなりますが、本記事の参考文献に綴られている文章によって「長女夫妻と二人の孫に囲まれて穏やかに過ごす」夫人の晩年の様子を見届けた時、何故か私自身が救われたような不思議な気持ちになるのです。

※参考文献「柴山先生をしのぶ」(柴山先生頌徳碑再建期成会・編)

【増毛町/富良野市】鉄道橋梁列車転落事故慰霊碑

”いい大人”である私が恥ずかしながらいまだに高所を苦手とする要因のひとつになっているのが、幼少の頃に乗った「汽車」の車窓から目にした鉄橋通過時における眼下の光景の記憶です。

当時は開閉自在だった窓から身を乗り出し興味本位で真下を覗き込んだその時の私の目に映ったのは遥か下に見える川の流れの他には何もなく、まるで支えのまったくない所を走る列車が今にもバランスを崩し落下するかのような錯覚に襲われました。

考えれば、軌道上を走る列車用の橋梁には道路橋のように幅方向へ余裕を持たせる必要性などないのは当たり前の話ですが、子供心に焼き付けられた「どこにも逃げ場のない絶望的に恐ろしい場所」とのイメージは妙に耳に残る独特の音と相まって、今尚”恐怖の対象”として脳裏の片隅に残っているのでしょう。

もちろん、その後何回となくあった列車・電車に乗る機会において実際にそのような怖い思いをした経験は一度もありません、にも拘らず今でもあの奇異な景色がたまに見る夢でふとよみがえる事があり、いつまでも残る幼い記憶とそれを払拭出来ない自分につくづく呆れるばかりです。

さて、夢の中だけであって欲しいそんな恐ろしい橋からの列車転落事故ですが、残念ながら”現実世界”においてもこれまで幾度か起こっています。

その中でもやはり強烈な印象が残っているのは、JR発足直前の昭和61年(1986年)に兵庫県の国鉄山陰本線で起こった「余部鉄橋事故」(あまるべ)でしょうか。

明治末期に建設されたいかにも”いかつい”造形の長大橋の上から秒速30m以上の強風にあおられた客車7両が約40m下へ次々と転落、回送列車だったため一般乗客の搭乗はなかったものの、上空から”降って来た”車両の直撃により直下にあった工場の従業員と列車に乗っていた車掌の合わせて6名が命を落としたというもはや”悪夢”としか言いようのない大惨事の様子をテレビの画面越しに見た時の衝撃は忘れられません。

いくら平常時での安全が確保されている鉄橋であろうとも、例えばこの場合では「たまたま列車が通過している時に想定レベル以上の突風が発生」という偶発的要因が重なって大事故に結びついた訳であり、結果として国鉄側の危険予知に関する認識の甘さが指摘されたところですが、しかし相手が「どれほどのものがいつどこで起こるか分からない」自然現象だけに対策規模や基準の設定に際しての判断には現実的に難しいものがあります。

そしてこれから紹介する北海道でかつて起こった2つの同様事例も、やはり自然要因がきっかけながら、人間側の「先見力」や「注意力」の不足が事故の発生を”見過ごしてしまった”とも言えるものでした。

【増毛町】「遭難之碑」

事故発生年月日:昭和21年 3月14日

建立年月日: 昭和21年11月

建立場所: 増毛郡増毛町阿分

我が国において現在の教育体制(6・3・3・4制)に改編されたのは昭和22年(1947年)4月の事、義務教育である小学校(修業年限6年)~中学校(3年)と、高校(3年)・大学(4年~)という今に至る「学校の枠組み」がこの時施行された学校教育法によって定められました。(幼稚園も含めて)

折しも時代は太平洋戦争(昭和16年~20年)が終わって間もない頃であり、戦後日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の「これまでの教育構造を解体し新しい秩序に従わせるべく刷新を図りたい」思惑がこの学制改革の内容に色濃く反映されたであろう事は想像に難くありません。

そのGHQいわく「国民学校」や「青年学校」で”非民主的”教育が施されたとされる戦時体制下での一時期をさらに遡ると、基本的に戦前の日本では「尋常小学校」在学時までが義務教育期間となっており、その後希望する者が「高等小学校」へ、またはそれに値する学力・能力があると認められた児童・生徒だけが受験を経て「中学校(男子校)・高等女学校(女子校)・実業学校」へ進学し”高等教育”に接する機会を許されたと聞きます。

つまり、例えば男子の場合から見ると昔の中学校が現在における「高等学校」のポジションとなり、あらかたが今で言う小卒あるいは中卒後に就職し労働に勤しむのが当たり前の中で”ほんのひと握り”のみがその先のステップへ進む事が出来る時代だったと言えるでしょう。

そんないわば”選り抜きの秀才”しか通う事の出来ない(旧制)中学校ですから当然その数には限りがあり、そしておのずとそれらの大半が比較的人口の多い都市部に設けられました。

そのため広い北海道ではとりわけ、学校のない郡部等遠隔地に住む中学生たちが通学に際し長い間不便を強いられ続けてきただろう様子は容易に想像出来ますが、前述の改編をきっかけに昭和22年以降は小学校の敷地に中学校を一時的に併設したり、比して地方にも多く置かれていた高等女学校との統合により男女共学の(新制)高等学校を創設するなど、あまねく”門戸を開放”すべく環境改善が順を追って図られています。

このエピソードは、終戦と学制改革のはざまにあって教育界が混乱を極めていた昭和21年(1946年)、戦時体制に則した従前の内容から劇的に一新された教育方針に大いに戸惑いつつも、同時にこれから待っている明るい未来をきっと想像していたに違いない前途ある中学生が被った悲劇の話です。

留萌管内増毛町の歴史については『信砂御料殉難碑』の逸話の中でも少し触れていますが、漁業や水産業によって明治中期頃から飛躍的に経済発展を遂げたこの町は天塩国(当時)随一の都会としてかつて”華やかなりし一時代”を築いています。

しかし明治40年(1907年)に石狩国とを結ぶ新たな鉄道(留萌線)の天塩側窓口が、すでに増毛の人口を上回っていた新興地の「留萠村」(現・留萌市)に決定してからというもの、その”地位”も揺らぎ始め、さらに3年を経て留萌港の建設に着手された頃には管内中心地としての座はもはや失いつつあったのでした。

このような状況に加え、もしかすると第1次産業中心に経済が成り立つ町には元々その必要性が低いと判断されていたのか、古くから栄えていたにも拘らず増毛町には”良妻賢母”へ育てるべく高等女学校はあっても、”学識高いエリート”を養成する旧制中学校が設置される事は結局一度もありませんでした。

それでも、少なからずいた”向学心に燃える”増毛の学童は管内では留萠にしかない道立中学校への進学を目指し、苦学の末に入学が叶った学び舎までの遠い道のりを毎日汽車に揺られながら通っていたのです。

だが大正を経て昭和になってから、やがて世の中は戦時色が深まる不穏な時代を迎えます、そしてそれは確実に教育の現場へも波及する事になりました。

中国大陸で起こったいざこざを発端としてとうとう欧米列国との全面戦争へと突入した昭和16年(1941年)以降には、戦局の悪化に伴い顕在化する人員不足を補うため実施された地元の人造石油や造船工場への動員あるいは農村へ赴いての「援農」作業など、留萠でも学徒が「勤労奉仕」させられる機会が増えていきます。

せっかく進学してまで彼らが本当に学びたかったものとはおそらくかけ離れていただろう”勤労報国”に明け暮れる日々、しかし戦争の終結とともに数年間にも及んだその労苦からもやっと解放され、いよいよ新しい時代の幕開けを予感させる昭和21年(1946年)が始まりました。

気の毒にも中学校在学4年間のほとんどを戦時下で費やす羽目となった最上級生が卒業を迎える直前の3月14日の事、その日の朝には好天だった留萠界隈は昼前から降り出した大雪によって白一色の世界になっていました。

3月も中旬に至ってからのまとまった降雪自体は道内でも比較的雪の多い留萌地方にとって取り立てて珍しい事ではありませんでしたが、ただ当日の気温がこの時期にしてはかなり高めだったために、湿気を含んだ”べた雪”は瞬く間に交通に支障をきたすレベルの積雪を呼んだと言います。

このあいにくの天候の中、鉄道の留萠駅では帰宅途中の学生や買い出し帰りの乗客で満員となった増毛行きの客貨混合第713列車(5両編成)が定刻より約30分遅れの午後3時40分頃にようやく発車、降り積もった重い雪を押しのけながら”騙し騙し”進んで行きました、しかし海岸線の際を走る増毛町域に入るとそれは海風を伴った吹雪と化し、「阿分トンネル」(あふん)を抜けた地点で一面の吹き溜まりに行く手を阻まれた列車は遂に立ち往生してしまいます。

これを受け、機関車からの救援を促す汽笛信号により事態を把握した周辺の集落住民はめいめい道具を持ち寄って集結し、列車まわりの除雪を一斉に開始します…当時の事情はよく分かりませんが、地域に恩恵をもたらしてくれる大切な鉄道にもし不測の事態が発生した際には地元集落が全力を挙げて協力する体制というものがおそらく以前から確立されていたのかも知れません。

近隣住民によるまさに”人海戦術”を駆使しながら少しずつ雪が除かれた線路上を”這うように”進む713列車はやがて「舎熊駅」(しゃぐま)手前およそ1km地点へようやく到達、時刻は午後7時を回り通常には30分もあれば行き着けるここまで至るのにすでに3時間以上を費やしていました。

さて、列車の目前には信砂川河口に架かる「信砂川橋梁」が控えていました、そして見たところ橋向こうの様子は幸いにも吹き溜まりの程度が大分軽減していたため、もしや列車単独の力での突破も可能かとも考えられたのでしょう、急遽ここで一旦分離された機関車は”単身”この先の線路状況の”視察”へ向かう事になります。

その間に待っていた人々には、しばらくして戻って来た機関車からきっと”朗報”がもたらされたのだと思います、かくして”前方の安全確認”をしっかり終えあらためて連結された列車は”満を持して”橋を渡り始めました…だがその時”列車後方”で起きていた異変には誰も気付いていなかったのです。

実はこの時点ですでに最後尾の客車の後部車輪は「脱線」またはその直前状態にありました、もちろん車両の周囲の雪は問題なく除かれていたものの、時節柄レールの摩耗等線路の状態にもともと難があったと推察される点に加え、おそらくここまでの走行を経て後ろ側の車体の下まわりにより集中・固着して”隙間なく”詰まっていただろう「見えない部分の圧雪」が、例えば固定の甘かった部分のレールを車両の動きに合わせて”ゆっくりと押し広げる”ような悪い作用を働かせたのかも知れません。

然して”脱線客車”はなすがままに信砂川橋梁へと導かれていきます…ここが「平地」ならばそれほど大ごとにはならない内にきっと異状がすぐ発覚し、しかるべき措置が施されていたでしょう、だが車両は100mに満たない橋を無事に渡り切る事が出来ませんでした…。

橋上に構造物のない「上路式橋梁」であった事も災いし、狭い橋桁から遂に車輪が”はみ出した”最後尾の1両は大きく傾いたのち列車から離脱して多くの乗客を乗せたまま後面から突き刺さるように眼下10mの信砂川へ落下、異変に気付いた乗務員が緊急停止の後確認した時にはすでに川面で裏返しにひしゃげた無残な姿と化していたのでした。

この悲惨極まる事故においては国鉄側の資料によると死者17名・負傷者67名という甚大な被害が生まれましたが、特に犠牲者中の大半である13名が増毛から留萠へ通学していた中学生だった事実には驚きと悲しみを禁じ得ません。

この時当該車両に乗っていて負傷した中学生の後年における談話によると、「男女七歳にして席を同じうせず」という戦前からの風潮に従い、少なくとも当時の生徒・学生の間では先頭客車に女子学生が、そして最後尾には男子が乗るという「不文律」があったそうです、つまり本列車を利用したすべての中学生が運悪くもこの車両に集中していたのです。

また、不適切な表現ながら”事故の規模の割には”大き過ぎるとも感じられる被害レベルに関しても悲しい理由がありました。

草創期から全国の鉄道において順次製造・運用されてきた「木造客車」も運行の高速化と車両自体の老朽化に伴い、その脆弱な造りが「事故時における過度の乗客被害を招く」要因となったため、対策として「鋼製ボディ」への全移行が昭和初期から図られていましたが、戦時体制の折計画通りには事が運ばず結局20年経った終戦直後の段階でも全国保有総数の約6割が旧式のまま運用されていたと聞きます…いわんや北海道のローカル線の車両がどのレベルだったかなど触れるまでもありません。

そのような老朽車両が橋から落下という想定外の衝撃に持ちこたえられるはずもなく、前出乗客の学生いわく最後は車体が”仰向け”になったがために乗客の中には頭上から落ちてきた重い「車輪や台枠」と押しつぶれた「屋根」との間に挟まれてしまった人も相当数居たそうです。

天候と時代ならではの要因が重なってのこの悲惨事、とりわけ犠牲となった中学生については不遇の刻を乗り越え、これから新しい世の中でその才能を開花させる可能性を大いに秘めていただけに、志半ばにして命を落とした本人の無念さや今まで育て支援してきた彼らをこの段階で失った親たちの悲嘆の大きさは察するに余りあります。

事故現場近くの「舎熊青年会館」にひとまず安置された我が子の亡骸を前にして、やりきれなくも「これも運命」とまるで自らへ言い聞かせるかのように唯々悲しみに暮れる親族もいる中で、弔問に訪れた鉄道関係者へ取りすがって、ひとり”涙の抗議”を訴え続けていたという中学校の校長の姿を思い浮かべると胸が締め付けられます。

事故から2年後の昭和23年(1948年)4月、先に記した学校教育法の施行から1年遅れて増毛町には従前から置かれていた「増毛高等女学校」の男女共学化措置によって新制「増毛高等学校」が創設され、男子も地元で高等教育を受ける環境がやっと整いました。

ただ、かくて待ち望まれながら誕生した高校、そして当時学校がなかったが故に生まれた悲話の舞台となったこの鉄道線区(留萌⇔増毛)も、今はもうありません。

少子化や会社の経営難などを理由として平成23年(閉校)と同28年(廃線)にそれぞれの措置が実施されていますが、私のような古い人間としてはこうして街の情景が移り変わる様に一抹の寂しさと儚さを覚えながら時代の過ぎ行く速さというものを痛感する限りです。

そう思うと、今はまだそれとはっきり分かる旧線跡の脇に建つ慰霊碑が、いずれ「かつてここに鉄道が通っていた」事を示す数少ない証しとなる日ももしやそれほど遠い話ではないのかも知れません。

【富良野市】 「富良野川事故殉職者慰霊碑」

事故発生年月日:昭和43年10月 1日

建立年月日: 昭和45年10月 1日

建立場所: 富良野市北斗町11

北海道の”真ん中”に位置する富良野市と旭川市を結ぶJR富良野線(延長54.8km)、今では「JR北海道単独では維持困難な線区」のひとつにピックアップされるほどの「不採算路線」に成り下がってしまいましたが、そもそも「官設鉄道十勝線」の一部として誕生した明治時代には札幌や旭川から道東地域へ人員や物資を運ぶ際の唯一の鉄道ルートという重要な役割を担っていました。

その後「下富良野線」(滝川⇔富良野)の開業(大正2年=1913年)により「基幹線」(根室本線)のポジションが新ルートへ移管された事で重要度が幾分落ちたものの、尚も道北地区との連絡・中継手段としてこの路線が重宝されるべき存在であったのはもちろん言うまでもありません。

しかし、長年に渡り北海道の歴史の一端に関わってきたそんな”老舗”路線も、戦後に至って昭和30年代における商用車の普及と続いて生まれたマイカーブームなど、モータリゼーションの影響をまともに受け、貨物取扱量や利用客の減少がもたらす営業数値の悪化傾向が年々表面化していきました。

もっとも、これは道内の他線区や、更に言えば全国の鉄道路線の大半でもほとんど同じ状況にあり、事態を深刻に受け止めた国鉄では失った”客足”を取り戻すべく高速走行が可能な新型車両の投入や電化・複線化等のインフラ整備を昭和30年代後半から数か年計画にて推進、然して昭和43年には「一定の環境が整った」として国内すべての便を対象に運行体制やスケジュールをゼロから見直すいわゆる「白紙ダイヤ改正」が断行される事になります。

かくて”起死回生”を図る国鉄が満を持して”再スタート”を切った昭和43年(1968年)10月1日、ところがよりによって晴れのその日にここ富良野線で起こってはならない死亡事故が発生してしまいました。

それは、国鉄が改善・強化の重きを置いていた高速化や利便性追求のための車両・設備等「目に見える部分」に比べると注意が行き届きにくい「足下」に潜んでいた思わぬ”落とし穴”が原因だったのです。

その日の朝8時過ぎ、雨にけむる国鉄富良野線を行く旭川発の下り「貨第691列車」は終着富良野駅を目前に控えていました。

貨物列車でありながら、機関士3名によって運転される蒸気機関車が引く貨車(3両)には何故か荷の積載が一切なく、それらに搭乗していたのは3人の車掌のみという”変則的”なこの便、おそらくは「実地・実機訓練」を目的とされていたものであり、当日より運用された「新ダイヤ」に基づき、初めて本区間の乗務を担当する事になった「富良野機関区」と「旭川車掌区」所属の職員がそれぞれ乗り組んでいたのでした。

さて、”駆け出し”の機関士・車掌とその指導役が乗る4両編成の”教習”列車は、しばらくして富良野駅の手前1.2km地点に架かる「第一富良野川橋梁」へとゆっくり差し掛かっていきます。

北海道南方に停滞した前線の影響で当日界隈を見舞っていた大雨は前夜から数えて既に雨量100mmの豪雨レベルに達しており、橋上から目に入る増水著しい富良野川の流れは濁流が逆巻くさぞ”おどろおどろしい”光景だったに違いありません…しかしその直後にはもっと恐ろしい瞬間が訪れる事になるのです。

2本のコンクリート製橋脚によって支持されていた橋長38.4mのこの上路式鉄橋、ところが691列車が真上を通過するまさにその時、手前側(旭川寄り)の1本があろう事かいきなり横倒しとなり支えを失った2本の橋桁は上を走る貨車もろとも川へ落下してしまいます。

その上、被害を免れた橋桁上へ到達していた先頭機関車までもが連結貨車に引きずり込まれるように後退、巻き添えをくう形で結局は同じ運命をたどる事になりました。

あまりにも突然の出来事に乗員たちは「一体何が起きたのか」一瞬では判断できなかった事でしょう、それでも「完全水没」までやや間合いがあった車掌車または有蓋緩急車に居た人には、落下後にも窓をこじ開け外へ脱出する時間的猶予が幾分与えられたようです…だが機関車運転席の3名は無事ではいられませんでした。

当初安否が分からなかった機関士の姿は無残にも”仰向け”に大破した機関車の下にありました…おそらく転落する際に車外へ放り出された彼らは逃れる術もなく重量60トンもの車体の下敷きにされたのだと思います、かくして乗務員の命運ははっきりと明暗が分かれてしまったのです。

直下の橋桁ごとが落下するなど列車運行側としては回避はもちろん予測すら不可能であったこの悲劇の原因については、専門家らによる調査の末、最終的に橋脚まわりの「洗堀」(せんくつ)に起因するものとして結論付けられています。

今回のケースの洗堀とは水流の影響を受けて橋脚付近の川底が集中的に侵食される現象を意味し、つまりこの”自然の根掘り作業”がやがて基礎部分へまで及ぶに従い脚部の安定性が極端に損なわれていたところに、増水によって強まった水勢と列車通過時の荷重が加わりついに倒壊に至ってしまったものと考えられました。

実際、件の橋脚は基礎ごと横倒しとなっており、川床の現場状況から見てもこのプロセスを経たのは間違いないのでしょうが、ただ数か月前の点検では一応の安全が確認され、過去にも数知れずあった川の増水時においてもここまでの事象が起こっていない面に鑑みると、今までと違って”その時にはあった”何らかの誘発要因を疑う必要がありました。

明治39年(1906年)建造の第一富良野川橋梁は当時からしても確かに”老朽橋”の中のひとつでしたが、但し橋脚のみは昭和24年(1949年)に新しく改築されており、基礎を含む構造図を見る限り橋体自体には多少の増水レベルで倒壊するような致命的な脆弱さを確認する事は出来ません…しかし他方で橋周辺における富良野川の環境はその時並行して行われていた工事によってこれまでとはまったく異なる状態にあったのです。

他の主要河川と違わず、旧来よりしばしば周辺地域に洪水被害をもたらしてきた富良野川の治水対策に着手されたのは昭和28年頃、長きにわたって進められた河川改修工事は事故のあった昭和43年にはひとまずの最終段階に至っており、本橋が架かる空知川合流前の「最下流部」においては拡幅・川床の掘り下げ措置と併せて流れの蛇行を修正すべく大幅な河道のレイアウト変更(切り替え)が計画に基づきすでに施されていました。

ところが、際して架け替えが不可避となるため国鉄側の都合にも配慮しなければならない架橋地点の改修工程が最後に回されており、その結果一時的ながら橋周辺のみには図らずも不自然なまでに「狭隘」で、そして「湾曲した」流れが生まれる事になったのです。

更には当地が「ベベルイ川」と「ヌッカクシ富良野川」の2支川が富良野川本流へ合流する地点という地理的条件を踏まえると、3つの河川において各々増水した激流が合わさりこの”局部的”に川幅が狭く川床も高い湾曲部へ集中した事で目に見えない強大かつ複雑な水流が生まれ、必然的にその影響をより大きく受ける外周側の橋脚まわりの地盤を中心に洗堀が恐ろしい速さで促進される環境が整ってしまったのではないでしょうか。

事案が刑事及び民事訴訟の対象となり情報が一般へ公にされる機会を失った事情もあって結局のところ原因や経緯の詳細を明確に知る術はありませんが、従来曖昧な部分も残されていた橋梁の建設・点検の基準がその後見直され改正された際には、複合的要因をもつ今回の事例もきっと参考にされたものと想像されます。

然して事故から半年後、改修工事が速やかに施され「真っすぐな広い流れ」に整備された富良野川の上には全面的に生まれ変わった第一富良野川橋梁が架けられ、堤防脇に建てられた慰霊碑が見守る中、6本にも増えた橋脚が通過する列車を今日もしっかり”下支え”しています。

【函館市】函館大火関連慰霊碑

(2019/5/19投稿)

私がブログ記事を作成する際、よく参考にさせてもらう資料のひとつに道内各自治体が編纂する「市町村史」がありますが、巻末などにまとめられているそれぞれの沿革年表を見るに、意外なほど多くの都市や集落がかつて大規模火災に見舞われた歴史を経ている事実に驚かされます。

さすがに住民の意識向上や建材・設備の進化等、様々な防火対策が施されるようになった近年ではほとんど事例がないものの、明治時代からおよそ昭和30年代初め頃まではほぼ毎年のように道内のどこかで大火が発生していたといっても過言ではありません。

その出火原因は様々なるも、震災や戦争に起因するもの、または放火といった特殊なケースを除けば人的過失である「火気扱いにおける不注意」による失火と「山火事」などの自然要因とにおよそ大別され、それが延焼へと発展する共通の環境・条件として「家屋の密集」や「低湿度」、あるいは「強風下」である事が挙げられます。

そうして見ると、なるほど空気が乾燥し割と風の強い日が続く春先にそれらの多くが起こっており、建築物の構造がまだ単純な木造であった時代においては人口が増加する過程の中で住宅などが過密状態にある大都市ほど発生のリスクが高かったであろう事が容易に想像出来ます。

このような災禍により、被災住民は無論、経済発展の遅れという意味で自治体が深刻な打撃を受けたのは言うまでもなく、その復興のために計り知れない費用と労力が都度投じられた事でしょう。

ただ一方で、”手ひどい”損害を被ったからこそ建築物の耐火構造化や消防体制の強化、あるいは都市計画自体の見直しなどの有用な対策が真剣に講じられ、時代を経て現在の比較的安全な環境が整えられているのもまた事実だと思います。

それにしても、現代とは違ってまだ災害保険制度の”建て付け”や意識付けが確立されていない時分に、自らが招いたものならいざ知らず、思いもかけない”巻き添え”によってすべての家財や最悪には家族を失った大勢の被災者が、まともな補償すらない中で一からの再出発を決意せざるを得なかった状況を想像すると余りにもいたたまれないものがあります。

さて、たった一度きりの災いでさえも地域が無に帰するほどの破壊力をもつそんな市街地火災ですが、100戸以上の家屋を焼失させるレベルのいわゆる「大火」を明治時代から数えて実に26回も経験しているという全国的にもあまり類例のない都市が北海道にあるのです。

北海道の南端に位置する「函館市」は、本州にほど近い地理的条件も手伝って江戸時代中期には和人による人口約2,500人の市街地が既に形成されていたとされ、道内では「松前町」界隈と共にもっとも古くから栄えた地域のひとつです。

明治維新時に起こった「戊辰戦争」における最後の激戦地であり、また江戸末期に国際貿易港として開かれたこの地には、古くからの社寺や城址、あるいは異国情緒漂う当時の洋風建築物など、道内の他地域には見られないような近世時代の貴重な史蹟が多く遺され、シーズンには道内外からたくさんの観光客が訪れる名所となっています。

但し、これら浪漫あふれる魅力的な建物は「函館山」の山麓や「西部地区」の一部に概ね集中しており、一方で市街中心部まわりから東側近郊へ向けては比較的広い道路に沿ってきちんと区画整理された土地に割と新しいビルや家屋が整然と建ち並ぶ極めて”すっきり”した街並に見えます。

その様は歴史深い街にしてはやや違和感を覚えるほどの景観と言えなくもありません、しかしそれにはこの地がいにしえより被ってきた「度重なる大火の歴史」という哀しい所以があるのです。

「平成の大合併」により近隣町村を吸収し今では”大所帯”となっている函館市ですが、”本来”の市域の位置をあらためて衛星写真等で確認すると、津軽海峡へ向けた洋上に突出した”出島状”の土地周辺に市街地が広がっている様子が見て取れます。

このような三方を海で囲まれている地形ですから、常に風の影響をまともに受ける地域であるのは当然である上に、明治2年(1869年)の段階で北海道の総人口(58,467人)の内、実に1/3にあたる住民(19,223人)がこのさほど広くない場所に”密集”していたという統計値からも、その時代において万一ここで火の手があがればどうなるかはおよそ察しがつくでしょう。

実際歴史を遡ると、江戸時代の文化3年(1806年)に全戸の約半数にあたる350戸を焼失したのを初め、いよいよ明治時代に至ると人口増加や近代産業勃興の影響もありほぼ2~3年おきには100戸以上を失うレベルの火災が頻発しています…その中でも明治40年(1907年)8月25日に発生した大火は1万戸に近い家屋が焼き尽くされるというこれまでとは”桁違い”に深刻なものでした。

この災禍によってなす術もなく市街の大部分が焦土と化され経済が壊滅的状況に陥った函館では、これを機に最新の消防ポンプの導入や消火栓の高性能化、あるいは他に先駆けて「火災報知器」を要所に設置するなど段階的に防火・消火体制が強化され、更には家屋の耐火構造化や狭く入り組んだ道路の拡幅・直線化等のインフラ整備も併せて推進されています。

もっとも、こうして全国的にも最高水準の「防災環境」が整えられた状況下でも、その後の大規模火災の発生自体は止められず、例えば大正10年(1921年)には2千戸以上を焼損する災害に見舞われているものの、被害規模は「明治大火」に比較すると低減されており、少なくとも「減災」的には着実に効果を発揮しているものと見られていました。

「もはやかつてほどの大惨事は起こるまい」…そう実感していた人もいたかも知れません、だがその考えが所詮”儚い幻想”に過ぎなかったのは昭和9年(1934年)に起こった出来事により切なくも明らかとなってしまうのです。

その年の3月21日、今では「春分の日」にあたるこの日は「春季皇霊祭」として当時から祭日に設定されており、市内のあちらこちらでは各学校で卒業式を終えた師弟や父兄らによる「謝恩会」が催されていたそうです。

”晴れの門出”を祝う気持ちとは裏腹にあいにくの曇天となってしまい昼過ぎには雨もが降り出した当日、しかしその時猛烈な速度で日本海を北上し北海道に接近中だった低気圧の影響を受けて天候状況は見る間に悪化の一途をたどり、夕刻に至って降雨は治まったものの界隈は台風並みの暴風に見舞われたと言います。

街中の所々では強風にあおられた電線が切断され、放電によるスパークから火災発生の恐れがあるためにやむなくほぼ市街全域で停電措置が施された函館では、とても”祝賀”どころではなくなった市民が暗闇の中で心穏やかでない時間を過ごしていました。

そんな中でも、即座にストーブの火を消すなど一般家庭における非常時の防災心得についての市民意識がそれなりにも高かった事は、当時の児童らによって書かれた日記や作文の記述内容からも窺えます。

これも、ある意味”災害慣れ”した函館市民が日頃の啓蒙活動や過去の経験から学んだ結果と言えるでしょう、だが哀しいかなそれでも悲劇は起こってしまったのです。

いよいよ秒速20mをゆうに超える暴風が吹き荒れる午後6時53分頃、市街の最南端に位置する「住吉町」では、海手からの強烈な風に持ちこたえられず、遂に屋根ごとが吹き飛ばされてしまう民家が続出します。

それぞれの住人は突然の大ごとに際し命からがら家から脱出するに至りましたが、その内1軒の2階にあった「切抜き炉」(茶室などに見られる畳の一角を切り抜いて設けられた炉)の火の始末が不完全であったために「残り火」が吹き込んだ風にあおられて建屋へと飛び火…これがこの後空前の惨禍をもたらす事となる「(昭和)函館大火」の”幕開け”でした。

かくて、もっとも南の外れに建つ一民家におけるほんの”些細”なきっかけにより上がった火の手は南南西風に乗って隣接家屋への延焼を次々と呼び、瞬く間に住吉町全体が猛火に包まれる事態となります、この様子を望楼(火の見やぐら)で確認した消防組はすぐさま火消しに出動、しかし様々な阻害理由が重なり結果的にその任務を果たす事はほとんど出来なかったのです。

かつてよりしばしば大火に見舞われている函館では、前述の通り今後の防災対策として道路環境や住宅構造あるいは土地区画の見直しがその機会になされています、但しそれは不穏当な表現ながら”焼け野原の更地”だからこそ速やかに遂行出来た措置であり、今回の火元である住吉町は幸か不幸かこれまでの被害から免れてきたがために、複雑に入り組んだ道路脇に老朽住宅がひしめきあう”昔のまま”の姿を残す地区のひとつでした。

その上”街はずれの終点”であるが故、消防水利として活用されるべくあった水道管内の水圧(水量)が絶対的に不足している状況では、圧倒的な向かい風への太刀打ちなど到底出来るはずもありません、本来50m以上の高さへも放水可能な大型ポンプを擁し「全国最強レベル」と謳われた函館消防組をもってしても逆巻く火焔を前にまったく打つ手がなく、飛来物による負傷者も現れる中で防衛線の後退を余儀なくされる事になります。

初期鎮火に失敗し、もはや手の施しようがなくなった烈火は、函館山の東側山麓に沿う形で風下にある地区を”着実かつ徹底的”に蹂躙しながら北進、出火から早くも1時間後にはすでに市街中心部へ迫りつつありました。

昭和8年調べによると当時21万3千人(40,835戸)が住んでいたとされる道内最大都市の機能は完全にマヒし、凄まじい勢いで燃え拡がる火を目前に市民は闇夜の中での避難を決断せざるを得ませんでしたが、その数は総人口の半分以上にあたる約11万人にものぼったと言います。

その際、警察や消防、あるいは自治体側からの公式な指示・誘導がなされる事はありませんでした…というのも電信・電話も不通となったこの頃に至っては各組織内での連絡もままならない状況に陥っており、指示命令や現状報告もおぼつかない中では冷静な分析に基づく的確な情報発信など出来るはずもなく、もっとも受ける側としてもそれを悠長に待つ時間的・精神的余裕すらまったくなかったのでしょう、結果人々は各自の判断を信じて行動するしかありませんでした。

かくして”おのれの思うところ”の安全な方角へと各々移動を始めた避難民たち、だが彼らの命運は直後にもたらされた”自然の急変”によってはっきりと明暗が分かれてしまうのです。

その兆しが現れたのが午後9時頃、今まで北へ向けて市内を縦断していた風向きが変化を見せ始め、最後は完全に「西寄りの風」となったためそれからは市街東側の地域が”炎の標的”となってしまいます…ただこの現象は別に”天候の気まぐれ”によるものではなく明確な科学的根拠がありました。

北海道接近まで時速100kmという極めて速いスピードで北上しながらも到達後は一気に5km/hまで急減速した事で、函館が長時間強風に晒される原因を作った「発達した低気圧」は午後8時頃には、気圧示度721mmHG(約962hPa)の勢力を保ちつつ寿都沖約50kmの日本海上へ”ゆっくり”と達していました。

北半球における低気圧付近では常に大気が左回り(反時計回り)に旋回するため、つまり今回のケースでは低気圧が函館と近い緯度にある時は南北を通して影響を及ぼした風が、その北上に伴って東向きへと移行するというのはなるべくしてなった、いわば”当然の成り行き”だったのです。

但し、リアルタイムにおける「低気圧の位置」など庶民に知る由もなかったのはこれもまた”当たり前”の話です…然して東側の湯川村方面へ向け海岸線を移動していた1万人とも言われる人々はその後、まさに”この世の地獄”を見る事になってしまいます。

いつの間にやら背後からひっきりなしに飛んで来る無数の火の粉を受けて、避難民たちはすでに状況が変わり自らの身に危険が迫っている現実を悟りました、しかしいくら先を急ぎたくともめいめいが引く家財道具で山積みとなった荷車や馬車、さらには”上層階級市民”が乗る自家用車と乗合バスまでもが入り乱れてごったがえす道路は渋滞を極め一向に前へ進む気配すらありません。

そんな彼らの行く手を決定的に阻んだのは大森町とその先を隔てる「亀田川」でした…そしてここが直後に起こる他に類を見ない悪夢の舞台となったのです。

この川は明治21年(1888年)の切替工事により新しく誕生した水路である事から地元では通称「新川」と呼ばれており、その下流側には「新川橋」「高盛橋」「大森橋」という3つの橋が架かっていましたが、火勢に追われなかばパニック状態である数千の人々が決して広くないこれらの木橋へそれぞれ殺到したのですから必然的に良からぬ結末が待っていました。

飛び火により車上の荷や欄干の一部が燃え出し怒号と悲鳴が飛び交う中で、人や車両で”すし詰め”となった大森橋は限界をはるかに超える荷重をとうとう支えきれず午後9時40分頃に崩落、この悲惨事は同様の状況下にあった残る2箇所の橋でも立て続けに起こる事となります。

逃げる間もなく彼らがもろとも転落した新川はその幅20mに満たないさほど大きな川ではなく本来であればすぐ岸にたどりつく事も出来たはずです…が、次から次へと積み重なるように無数の人や物が上から”降ってくる”状況で下敷きになってしまったら助かる見込みはほぼありません、このような不幸な要因も相まって橋崩落事故に関連して命を落とした人は合わせて400名とも600名とも言われています。

人混みからはぐれる事のないようにと紐で結ばれたままの5人の母子や、大切な商売道具である綺麗な着物をいっぱい抱えた大森遊郭のあでやかな遊女、あるいは小学校入学を控えおそらく親から買ってもらって間もないのだろう新しいランドセルを背負った児童など、現場には老若男女を問わずおびただしい数の犠牲者の姿が残され、そのあまりにも気の毒な様はとても見るに忍びないものだったと聞きます。

いくら平静な状況下ではないとは言えこれが現実に起こったとはとても信じられないほどのやるせない出来事…だがこの事故が図らずもさらなる惨劇を呼ぶ”引き金”となってしまいました。

東西を結ぶすべての橋がこうして落ちてしまったがためにいよいよ”先詰まり”となり大森町界隈に取り残された多数の避難民が向かったのは海岸の砂浜でした、もうすでに辺りは火の海になりつつあり追い詰められた彼らにとっての選択肢はもはやそれ以外なかったのでしょう、ただちょうど満潮時刻と強風が重なって”とてつもない”「高波」が打ち寄せていた「大森浜」は炎とは違った意味で恐ろしく絶望的な場所だったのです。

強大なエネルギーを秘めている「引き波」にもしさらわれたらそれこそ”一巻の終わり”なのは当時でもそれなりに認識されていたと思います、しかしじっとしているだけで衣服が燻りだす程の熱風に晒され、留まっても死を待つのみの人々にとってはそれでも海に救いを求めるほかありませんでした…かくして大森浜界隈からは実に1千人以上の避難民が真っ暗な海へと引きずり込まれたまま無事に戻る事はなかったそうです。

その後も砂山町の砂丘での大量遭難や夜半からの厳しい冷え込みによる凍死事例など未曽有の悲劇を生んだ函館大火がようやく”鎮圧”されたのは翌3月22日の午前6時頃、計り知れない悲しみをもたらした早春の嵐がまるで”追い打ち”をかけるかのように置いていった冷たい雪が降りしきる中、残されたものは見渡す限りただ一面の焼け野原とすべてを失い途方に暮れる人々でした。

11,105棟もの家屋を焼失させ、そして死亡・行方不明者合わせて2,828名・重軽傷者約9,500名という想像を絶する人的被害を数えた「函館大火」、大震災や戦時の空襲を除く都市火災によってここまでの犠牲者が出た事例は近代日本において他にはないでしょう。

同規模の戸数が全焼した「明治大火」(死者8名)や、やはり数千戸を失った「大正大火」(同1名)など、同地で起こった過去の災害と比較しても今回住民の身へ直接及んだ被害レベルがいかに並外れたものなのかが分かります。

公式統計によると確認された死亡者数は2,166名となっておりますが、その内訳を見てひと際目に付くのは、748名の焼死者より多い「溺死者」(917名)の存在です。

これは、前述の通り火災の裏側で派生的に起こった新川や大森浜における「2次災害」に起因するところが大きく、その経緯については”避難経路の選択を誤った末の不運な出来事”と言われればそれまでですが、それ以外のすべてのケースを含めても結局は風向きが変わってから市街東側で生まれた犠牲者が圧倒的に大多数を占める事実に鑑みると、結果論として「避難誘導の失敗」が発端にある事を否定できません。

当時この危急に際して、消防はもちろん警察や市職員のほぼ総員、そして函館山の要塞に配置されていた陸軍の重砲大隊兵士までもが事態収拾に動員されたそうです、ただ当然ながら各々が直属の指揮の下に行動しており、所管がそれぞれ違うこれらの組織が連携・協力して事に当たったという記録は残されていません。

仮に、その”縦割り”の枠を越えて有益な情報が集約・共有の上「統合的な指示・命令」が下されていれば、もしや人的被害拡大に少なからず歯止めがかかったのでは…とも今から見れば思われますが、実際のところは本文で記したように早い段階にて組織内の伝達手段さえもが閉ざされ指示系統的には壊滅状況に置かれていた訳ですから、いずれにしてもそれを群衆心理に影響されて動く人々もいる大混乱の中で効果的に周知させる術はなかったと言えるでしょう。

後日報じられた話には”灼熱地獄”の中で孤立した子供や老人を救い出した警官や軍人など個人の活躍による美談もあったものの、しかしながら組織的に市民を守るという意味ではほとんどその役割を果たせなかった現実を受けては、哀しいかな大災害に翻弄される人間の”無力さ”を唯々思い知らされるほかありません。

さて、市街地の1/3が灰燼に帰した中で10万人以上とも言われる罹災市民がその後”塗炭の苦しみ”を強いられたのはもちろん言うまでもありません、但し一方で幸いにも港湾や鉄道がほぼ無傷だったため救援物資や人員の輸送に係る交通インフラを確保出来、また位置的に工場や倉庫群の多くが被災から免れ比較的短期での操業復帰が可能だったという面も救いとなって、その復旧作業は当初の予想より早く進捗したと聞きます。

そしてこの際に、類焼をそこで食い止める「火防帯」の役割を担った幅55mもの広い道路や大きな公園があたかも市街を”分断”するかのごとく要所に配置され、あらためて区画整理がされた土地には補助金制度を利用した「耐火構造住宅」がその後建ち並ぶに至るのです。

かくて、冒頭で記したような新しい街並が作られ順を追いながらも着実に復興を成し遂げた函館市でしたが、この災害によって受けた影響のせいもあったのかそれからの経済成長は鈍化し、隣接する亀田市を合併する昭和48年(1973年)までの約40年間に渡り当地の人口はほぼ横ばいに推移する事になります。

「北海道」が誕生して以来ずっと「道内一の人口を誇る大都会」でありまた「経済の中心地」でもあった函館、しかし大火をきっかけとしてその座は「札幌市」に取って代わられ、以降かつての位置付けに戻る事は二度となかったのでした。

極めて個人的な話で恐縮ですが、私の実父(故人)は函館で生まれ育っています。

大正末期に生まれ、太平洋戦争時における兵役を経たのち警察予備隊1期生として入隊、その後は一貫して陸上自衛官を定年まで務め上げたという”堅物”の父親は日頃における口数もさほど多くなく、本人から自らの生い立ちについて詳しく聞かされた覚えもありません。

ただ晩年において「自分史」を密かに書き綴っていたらしく、父の他界後に初めて私がその存在を知った計600ページ近くにわたるこの”大作”の中には幼少の時分に体験した函館大火についての生々しい記憶も記されておりました。

それによると、大火発生当時国鉄函館駅近くの「海岸町」に住んでいた尋常小学校3年生の父親を含む5人の子供と両親の7人家族は南方から刻々と攻め寄せて来る猛火に際して、「手遅れになる前に」と避難を決断するも、その進路を北側へ向けるのかはたまた東側にすべきかの選択に迫られていました。

普通に考えれば火勢に追いつかれる恐れがある風下の北より東の方が比較的安全と判断されてもおかしくありません、ところがこの一大事にも拘らずまったく動ずる様子もない隣家に住む漁船の船長は「もうじき西風へと必ず変わるので火がここまで及ぶ事はないし、移動するにしても決して東へ向かってはいけない」と断言、普段から天候に関する造詣が深く信頼のおける隣人の自信に満ちた言葉を受けて一家は冷静さを取り戻したそうです。

然して、間もなく彼の”予言”に沿った展開となったのは前述の通りです。

まさに当地の風の動きを知り尽くしているベテラン船乗りならではの経験則が生かされたと言える話ですが、もし父親家族がこのアドバイスに耳を傾ける事なく東側へ避難していたら果たしてどのような結末になっていたでしょうか。

また、家業の都合によりやむなく海岸町へ転居する1年前まで一家が長年暮らしていた「東川町」が火災による壊滅的被害を受け、避難の末に新川や大森浜の悲劇の犠牲となった人が多数いた地区であった事も含め、いろいろな意味で運命的な巡り合わせというものの存在を信じずにはいられません。

そのタイミングや判断の行方によっては自分がこの世に生を受ける機会さえなかったかも知れない事を想うと、生まれる遥か前の時代に直接縁もゆかりもない土地で起こったこの史実に私はとりわけ感慨深いものを感じてしまうのです。

【函館市】(函館)「大火災惨害記念塔」

建立年月日:昭和13年10月 8日

この災禍の中でももっとも悲惨な犠牲を生んだ場所である大森町の亀田川のほとりには、事故から4年後の昭和13年に大きな慰霊堂と記念塔が建てられました。

毎年3月21日に慰霊祭が執り行われるこの堂には、大火後にも引き取り手のなかった六百余の無縁仏が祀られているそうです。

【函館市】「供養碑」

建立年月日:昭和 9年 6月

建立場所: 函館市湯川町3

大森浜で高波にさらわれた人の多くは、哀しくも彼らが目指していた湯川村の根崎海岸へ物言わぬ亡骸となって辿り着く事になりました。

そのあまりにも哀れな様に心を痛めた湯川仏教会では彼らのための供養を現地で執り行い、式を取り仕切った寺の境内に供養碑が置かれています。

【中川町】天塩川渡船遭難慰霊碑

(2019/1/14投稿)

前の逸話にて石狩川の氾濫災害に触れましたが、今回は道北地域を流れるもうひとつの大河「天塩川」にまつわるエピソードを取り上げてみたいと思います。

北見山地の最高峰「天塩岳」に源を発する天塩川は士別市・名寄市など7市町村域を経て最終的に留萌管内天塩町の日本海へたどり着くまで256kmもの距離を要する北海道第二の長大河川です。

それまで最長だった「石狩川」が明治時代から段階的に施された治水工事(ショートカット)により合わせておよそ100km分の流路を”切り詰められた”結果、昭和の一時には道内一の延長を誇った事もあるこの長流ですが、石狩川が抱えていた問題と同様、特に音威子府村以北の下流域の平坦地に見られる著しい流れの蛇行状態は大雨時における増水による洪水をしばしば引き起こし、苦労の末に開拓された川沿いに広がる農地の作物を時に全滅させるなど入植間もない明治の時分から地域の生活に深刻な障害をもたらしてきました。

この状況は一帯に住む農民にとって死活問題であるが故、打開へ向けての早急な対策が草創期より切望されたのはもちろん言うまでもありません、だが流域に点在する小規模な集落のために莫大な予算が優先的に充当されるはずもなく、結局本格的に天塩川の治水に着手される昭和初期まで地域住民は辛抱に辛抱を重ねるしかなかったのでした。

そんな決して恵まれた環境とは言えなかったこの地区にまず歴史の転機が訪れたのは大正末期の事、それは念願の鉄道(天塩線)がいよいよ通じた時でした。

時はそこから少し遡る大正元年(1912年)、旭川から本土最北端「稚内」を目指し明治30年代より着工されていた官設天塩線(のち宗谷線へ改称)の敷設工事は、日露戦争による中断時期を挟みつつもまずまず順調に進捗し、この年には現在の音威子府村の地点まで到達したものの、しかし路線はこのまま天塩川沿いに北上するという当初計画から途中大幅に変更され北東のオホーツク海方向へと遠ざかってしまう事になります。

こうして北進ルートから”かわされ”取り残されてしまった「中川村」や「幌延村」など天塩川沿いにある内陸の村にとっては経済発展の機会が当面失われたかに見えましたが、それから5年後には状況が一転、稚内まで最短で行き着けるこの川沿い路線の評価が見直され天塩線としての延伸工事着工が決定されました。

以降10年の工事期間を費やし、現在も「宗谷本線」として利用されている内陸ルートがついに全通するに至ったのは大正15年(1926年)、人の移動や物流などあらゆる面での利便性を飛躍的に向上させる鉄道開通はもちろん地元住民にとってこの上なく喜ばしい出来事だったでしょう…ただ一方で実はそのためにあらたな悩ましい問題が地域に生まれる事になるのです。

その原因は鉄路の敷設位置にありました…というのも前述の通り当地が天塩川の氾濫により洪水が当たり前のように頻発する地域である事情に鑑み、より大きい被害が想定される低地の左岸側を避けた路線が山際の右岸に通されたためです。

山と川に挟まれた狭い土地ゆえにこれまで利用価値があまり高くなかった「右岸地区」にはかくて、駅舎まわりを中心に住宅や官公署、あるいは商業施設などが順次建てられおのずと市街地が拡大・発展していきます。

しかし、その”おかげ”で一面的にはむしろ以前より不自由さを強いられたのは川の左岸側に広がる農耕地に居を構える農家の人々でした。

彼らが従前まで人員や物資の運搬手段として利用していた蒸気船による「川舟運送」が鉄道開通とともに廃れてしまった影響により、農作物の出荷や荷受けを初め、諸々の用足しなどで今や事あるごとに「川むこう」の駅前まで赴かなければならない機会が増えたにも拘らず、一帯には天塩川を渡る橋梁がほぼ皆無に等しい状態だったのです。

天塩線が全通した大正15年当時、その距離100km近くに及ぶ音威子府(当時・常盤村)から天塩村の河口までの天塩川下流域における渡河橋は何せ中川村の「佐久橋」ただ1か所しかなかったと聞きます。

いくら請願されたところで、鉄道や国道ならともかく対岸の集落を結ぶだけの”生活道路”に数百メートルものしっかりした長大橋を架ける費用などどこにもありませんでした、そこで流域の要所要所には官設の渡船場が設けられ両岸への行き来にはもっぱら「渡し舟」が活用される事となりました。

言うなれば「甚だ”原始的で非効率”な手段を講じなければ新しい”文明の利器”の恩恵に授かる事も出来ない」という、この”ちぐはぐ”極まりない状況は地域によっては昭和40年代の初め頃まで見られたそうです。

かくして、こと左岸域の住民にとって生活を営むにはなくてはならない存在となった渡し舟ですが、但し季節や天候状態によりまるで違う”表情”を見せる大河が、その渡河をいつもすんなり迎え入れてくれるとは限りませんでした。

中川郡中川町の歌内地区(うたない)は宗谷(幌延町)や留萌地方(天塩町)とも境を接する上川総合振興局管内最北端に位置する集落です。

現在ではすっかり過疎地になってしまいましたが、約100年前の大正12年(1923年)に天塩線の鉄道駅(当時・宇戸内駅【うとない】)が新設された時分には、他の天塩川右岸地域と同様、周辺に「新市街」が形成され今からは想像出来ないほどの賑わいを見せていたそうです。

そして、商店が並ぶ駅前通りを数百メートル西へ向かった先で交差する天塩川の川べりには、当時中川村内に設けられていた11箇所の中のひとつである「宇戸内渡船場」が配置されていました。

ここは、宇戸内(歌内)と対岸側の「上国根府(かみこくねっぷ)集落」(現・国府)を結ぶ唯一の交通路であり、馬鈴薯や菜種(なたね)、薄荷(はっか)など上国根府にて収穫された農作物の出荷・積出のためには欠かせない存在でしたが、実は当地ならではのもう一つの重要な役割を担っていました。

それは学童たちの通学手段としての活用でした…というのもそれなりに世帯数や児童数が増えつつあったもののまだ地元に学校がなかった上国根府の子供らは都度渡し舟に乗って川向こうの「宇戸内尋常小学校」へと通わなければならなかったからです。

遠い所では片道ゆうに5~6kmはあるだろう学校までの道のりを夏も冬も毎日のように歩いて通った児童もいたかと思うと、その健気さにいたたまれない気持ちになります…だが、その通学途中に避けて通れない「渡河中」には季節を問わず思わぬ危険が潜んでいました。

まず冬場の厳寒期には天塩川が完全に結氷する事により、毎年12月~3月頃は凍りついた川面の上に塗り固めた雪や木材などの補強材を敷いて作られたいわゆる「氷橋」を歩いて渡る必要がありましたが、河道を通り抜ける強烈な吹雪に飛ばされる等不慮の事故に巻き込まれる子供も少なからずいたと聞きます。

また、渡し舟が稼働する季節に至っても春先は融雪、そして夏から秋にかけては台風や大雨による増水が頻繁に見られたため、下流域の流れの様子は日や時刻によっても前触れなく変化し、時には荒天時の渡河中に激しく揺れる舟から転落する死亡事例もあったそうです。

この憂慮すべき事態を受け、昭和6年(1931年)頃には両岸集落の住民からの横断橋の必要性を訴える声が上がり始めます、折しも中川村では前出「佐久橋」の他、「遠富内橋」が既に完成し、また「瀬尾橋」も架設工事中であるなど、宇戸内と同様の問題を抱えていた他集落において天塩川を渡るあらたな橋梁が着々と整備されつつあったという事情も背景にあるのですが、地方道上の架橋である以上すべての経費を北海道庁が負担してくれる訳もなく、その実現には寄付金等地元からの多額の出費を覚悟しなければなりませんでした。

しかし、村内において「誉平」や「佐久」などの大きな集落と比べて経済発展的にはやや遅れを取っていた当地にとっては膨大となる財源を捻出するのが困難だったのかも知れません、この計画は遅々として進まず結局は事実上”先送り”状態となってしまいました。

こうして有効な対策が施されないままに続けられた渡船でしたが、その後恐れていた大惨事がとうとう起こってしまう事になるのです。

昭和15年(1940年)5月6日の朝、上国根府側渡船場には普段より多くの人々の姿が見られました。

この年の渡船運航自体は解氷後の4月中旬には既に始まっていましたが、如何せん融雪期における天塩川の増水によって度々の欠航を余儀なくされており、4日ぶりに営業が再開された当日は通学児童の他に、「薪割り奉仕」という学校での催しに参加する父兄など大人も含めて出航を待ち望んでいた利用者が列をなしていたのです。

ここ数日の大荒れの状態から比べると川の様子は幾分落ち着いていたものの、それでも川幅は約220mと平時の2倍近くあり、その水嵩は増水分だけでも3m以上あったとされていますので本来であればその日も出航を見合わせるべきレベルだったのかも知れません、しかし久しぶりの登校を楽しみにせっかくここまで通ってきた学童らを前にまたも”無慈悲”な欠航を言い渡すのは忍びなかったのか、可否判断を一任されている「船頭」の決断により最終的に舟が出される事になったようです。

だが、乗客の気持ちを慮ったのであろうこの判断が誤りだったのは、悲しくも直後に起こる出来事によって証明される結果となってしまいます。

両岸の間に張り渡されたロープには舟が下流側へ流されないよう滑車付きのワイヤーが取り付けられ、かくて船頭と大人1人、そして17名の小学生が乗り合わせた幅1mあまり長さおよそ9mの小さな渡し舟は宇戸内側へ向かってそろそろと出航していきました。

ちなみに、このワイヤーロープと滑車を用いた「岡田式」と呼ばれる渡船方法は明治時代に考案された”優れもの”で、川の流れを利用して横断の推進力へと変換させるというその原理は、比較的急流の渡河を動力なしでも可能とし、そしてさほど難しい操船技術も必要としなかった事から瞬く間に普及、当時全国の渡船場で多く採用されていたと聞きます。

但し、スムースに横移動するためには上流方向へ対し船体の向きを常時斜め前方の状態に保持して右舷(または左舷)側が受ける水力を全体的に均等化する必要があったため、限度以上に流れが速い場合、あるいは箇所により流速が極端に変化するなどの条件下では船体のバランスを取るべく船頭の”舵さばき”が非常に重要な要素となったのです。

さて、順調な”滑り出し”を見せた舟がやがて川の真ん中部分へ達しようとしていたその時…それは川岸で待つ人々の目の前で不意に起こりました。

それまで問題なく進んでいた船体が激しい流れにあおられて挙動がおかしくなったと見るや否や、あろう事か突然横倒しに転覆してしまったのです。

一体何事が起こったのか…状況を察するに当日は著しい増水状態につき流水量の多さに比例してそもそも流速が非常に高かったのはもちろんの事、その上川底の深い中央部へ差し掛かった途端に流れの様相が一変し、船首と船尾に受ける力のバランスが極端に崩れたため船体が流れに対して横向きになったのではないかと考えられます。

細長い木舟が真横から絶えず加わる巨大な力に耐え続ける事はもはや不可能に近く、定員をはるかに超える19人乗りという重量超過状態では舟の体勢を船頭ひとりの力で立て直すのもままならなかったのでしょう、また激しい横揺れにより舟の重心が崩れ、あるいは船べりからの水の流入もあって転覆を促進した可能性も否定出来ません。

もっとも、このような流れの変容は特段当年だけに見られた特異な現象ではないはずですが、文献によると船頭の役目は本業と”掛け持ち”の地元農民が”持ち回り”で担っており、何故かしらその交代頻度がやたらと高かったと言われる宇戸内の場合は、練度不足により判断や対処に不慣れな状態で操船されるケースがもしかすると多かったのかも知れません。

然して、乗船していた19名はなす術もなく激流に呑み込まれていきました…こと助けを求める幼い子らが一人また一人と流され下流へ消えていく中も岸から唯々叫び続ける事しか出来なかった大人たち、これほど悲しく非情な光景があるでしょうか…。

それからしばらくして通報を受けた両岸の村民たちがあわてて救出に駆け付けた時には、もう誰ひとり乗っていない空舟が繋がれたワイヤーの先で空しく漂っているだけでした。

ただ一人の生存すら叶わなかったこのあまりにも救いのない悲劇を受け、高まった請願の末に国府(昭和16年に上国根府から改称)の集落に学校(歌内国民学校国府分校)が誕生したのは事故から5年後の昭和20年(1945年)1月の事でした。

そして、かねてからの悲願であった渡河橋(歌内橋)がついに完成した昭和35年(1960年)7月、橋の竣功日に合わせて中川村に最後まで残された歌内渡船場は悲喜こもごもの想い出とともにその歴史を終えたのです。

昭和44年(1969年)、天塩川の蛇行部のショートカットのため工事が進められていた「歌内捷水路」に通水が施され、一帯における治水工事は概ね完成を見るに至りました。

またその三年後には、一部木造につき安全性に難が残っていた歌内橋が鋼製の”永久橋”として架け替えられています。

こうした治水や交通インフラが整備された環境はいにしえより先人たちが心から願っていたものでした、しかしそれがやっと実現した頃には地域自体の状況が激変していたのです。

昭和32年(1957年)の7,337人をピークに現在も右肩下がりに減り続けている中川町全体の人口推移ですが、とりわけ昭和40年代の10年間においては実に2千人以上の人口が一挙に減少しています。

その理由はもちろん様々ながらも、中には将来へ向けた明るい展望をこの地に見出せず離農・転出を決意した世帯も少なくないと思われます、そしてこの状況は歌内・国府地区も決して例外ではありませんでした。

新しい歌内橋がせっかく完成した翌年の昭和48年には、著しい児童数減少を理由とした中央小学校との統合措置により歌内小学校が閉校、その2日後には後を追うように国府小学校も同じ運命をたどる事になったのでした。

「かつてどれほど切望しても叶わなかったものが、いざ整った時にはもはやその必要性がなくなっていた」とは少し言い過ぎでしょうが、このなんとも皮肉めいた現実からは哀しいほどの「虚しさと儚さ」を感じずにはいられません。

現在、広大な耕地や牧場の中に今や数えるほどしか残されていない農家が所々に点在するこの地区には両岸を結ぶ三代目の「歌内橋」が架けられています。

そして、これを機に傍らの堤防脇へ移設された渡船事故の慰霊碑は、利用者がめっきり減った”立派”な橋と、すっかり”角の取れた”天塩川の流れを目にしながら、今なお過疎化が止まらない地域の現状を憂えているのかも知れません。

【旭川市/幌加内町】鉄道橋梁工事技術者殉職碑

(2018/10/7投稿)

今回も道北地域における鉄道にまつわるエピソードが続きます。

北海道の鉄道の歴史を遡ると、今から約140年前の明治10年代には我が国で実質3番目の開業路線「幌内線」(幌内⇔小樽)が既に通じていましたが、その後道内にあまねく鉄路が拡張されていく節目の年となったのは「北海道鉄道敷設法」が公布された明治29年(1896年)だと言えます。

財政上の都合を盾に歳出を渋る”時”の大蔵大臣を説き伏せやっと確保した予算を元手としてこの年より本格的に動き出した”一大プロジェクト”、まず手始めに着手されたのは、そこまで私鉄の既成線が通じていた砂川(当時・奈江村)の南空知太(そらちぶと)から旭川へと至る「官設鉄道上川線」の新設でした。

この上川線が明治31年(1898年)に完成した事により、旭川を基点として道内を縦横に結ぶ路線の延伸が加速されていく背景については『塩狩峠客車暴走事故』の逸話の中でも少し触れたところです。

かくて、拓殖増進へ向け鉄道網整備の第一歩が進められた訳ですが、いざ施工に至り種々様々な難問に突き当たる事になります、中でも工事の進捗をとにかく妨げたのは道中の険しい山々や大きな河川を越える際にどうしても避けて通れない「トンネル」と「橋梁」の建設時においてでした。

それでもまだトンネルに関しては木材やレンガ・セメントなど主たる構成素材の国内調達が可能であり、工法を会得してからは”人海戦術”により何とか「自営」での対処が出来たものの、一方で橋梁、殊に大河に渡すべく頑丈な「鉄橋」の場合は、当時自前で橋桁や各部品を製作する技術がまだ確立されていないがため結局”橋体まるごと”を外国から輸入せざるを得なく、それにかかる膨大な費用と”当てにならない”納期が予算をいたずらに圧迫し、そして工程の狂いをしばしば招いたのでした。

その時代の置かれた状況を理解した上で、明治から大正期にかけて建設された道内の鉄道路線のルートをあらためて見ると、川の流れに沿って線路が大きく迂回している地点が多々見受けられ、なるほどいかにして渡河を避け架橋数をなるべく少なく抑えるように考慮されていたかが窺い知れます。

しかしやがて、国策として官営の大規模製鉄所を設立し(明治34年)、機械化された鉄工場が軍需や民需向けの金属部品を生産・加工出来るようになった明治末期に至る頃には、依然欧米の模倣に過ぎないまでも日本の工業技術は目覚ましい進歩を見せていました。

そして、それまで大学の講義や海外留学を経て工学分野を専門的に修学し輩出されていた技術者やその”卵”たちにとっても、培った知識や手腕を振るう国内環境がいよいよ整いつつある中で、ある者は軍需産業の世界へ、またある者は鉄道・橋梁、あるいは運河・港湾といったインフラ整備に欠かせない構造設計や建築・土木の現場へとその身を投じていったのです。

だが、まるで未開の山林や峠に鉄路を通したり、太古からの姿をそのまま残す荒れた河川と対峙しなければならない北海道での土木工事に際して「机上の計算」では量れない数多くの事故や深刻なトラブルが頻発しました…そのため現場で不幸にも命を落とす悲運に見舞われた人々は決して少なくなかった事でしょう。

とりわけ、大きい犠牲が払われたとされる鉄道敷設工事に関しては『鉄道工事殉職労務者慰霊碑』のエピソードで取り上げたような労働者が被った悲しい受難の記録も残されていますが、ここでは技術発展の陰で、鉄道の橋梁建設に携わり不慮の事故によって職に殉じたエンジニアたちに焦点を当てて記してみたいと思います。

【旭川市】「今津不非登君之碑」

事故発生年月日:明治31年 9月10日

建立年月日: 明治31年10月

JR函館本線の下りルートを札幌から北へ向かって辿っていくと、終点旭川駅に到着する直前に架かる大きな鉄橋の存在が目に留まります。

四方を山々で囲まれる旭川市は、域内を流れるその数が大小合わせて実に「160」河川を超える事から”川のまち”の異名を持っていますが、それらの支流を束ね市街地の真ん中を”突っ切る”大河「石狩川」に渡されているのがこの延長約300mの鉄道トラス橋「第二石狩川橋梁」です。

そしてその碑は橋の下流側、左岸堤防下の一角に建っていました。

いかにも古めかしい外観の碑面には「今津不非登君之碑」とあり、傍らの案内板に目を向けると明治時代の橋梁完成時においてそれを視察中水難によりここで命を落とした一人の大学生を祀っている事が分かります。

ただ、現代からするとこの史実の持つ意味や”立派”な石碑が建立されている意義について読み取るのは難しいかも知れません、しかし碑には実は二つの興味深い要素が秘められているのです。

ひとつは、前面にこそ表していないもののこの碑の実質の建立者が、我が国初の近代土木工事と位置付けられている「琵琶湖疎水工事」や最初の水力発電施設である「蹴上発電所」(ともに京都府)の設計・建設を明治20年代に成し遂げ、その後北海道庁鉄道敷設部長として現場の側から官設鉄道の誕生・発展を支えた、まさに「水運の父」や「北海道鉄道の父」の名にふさわしい工学博士「田邊朔郎」技師であり、そしてもう一つはおそらくこれが事実上初めて官庁側の意により建てられた「鉄道事業に殉じた人」を祀る碑であろう事です。

後年に田邊氏が講演の場で自ら言及しているように、毎年の「お参り」のためこの碑を繰り返し訪れていた慣習がその後各地方へ徐々に波及し、ゆくゆくは全国の国鉄本支社(→JR各社)における職員の殉職碑建立や合同慰霊法要の定期的な営みという形へ発展しました、つまり言うなれば現在施されているそれら鉄道関係者の追悼儀式の”始まり”がここにあるのです。

では、北海道のみならず日本の土木工事における最大の功労者のひとりである氏をそこまで”心痛せしめた”この出来事とは一体どのようなものだったのでしょうか。

時は明治31年(1898年)7月、序文で記した「官設鉄道上川線」(空知太⇔旭川)がめでたく開通し、札幌では関係者を招待しての盛大な祝賀会が催されていました。

しかし華やかな宴が開かれる裏で、本工事は完工までの道のりにおいて苦難の連続を強いられました、何故ならその距離60km程とさほど長くない区間内には、崩れ易い特殊な岩盤の中に通さなければならない「神居古潭峡谷」(カムイコタン)におけるトンネル掘削や、石狩川・空知川といった大きな河川を越えるために3本の長大鉄橋を架ける必要があるなど、当時の技術で乗り越えるには極めて高い障壁が次々と行く手を遮っていたからです。

それでも、田邊技師らの綿密な計画・指導の下で難関を各々クリアしていった現場でしたが、工事も半ばに至って問題がまたひとつ、事前発注されていた「第一及び第二石狩川橋梁」の橋体が、製造元であるイギリスのメーカーで起こった労働争議による揉め事のとばっちりを受け、大幅な納期遅延を免れないという想定外のトラブルが発生しました。

このもどかしくも悩ましい状況に際し、工期を遅らせる訳にもいかず対応を迫られた現地では、仮設の「木橋」の架橋という”急場しのぎ”によりひとまず難局を乗り切ったと言います…もっともこれについては「河川の流量と橋が受ける影響を見定めるため当初から仮橋を設ける計画だった」とする説もあり実際のところは定かでありません。

ともあれ、このように一部”不完全”ながらもついに旭川まで到達した上川線の開通の知らせは全国でも報じられ、鉄道関係者はもとより前年に新編成されたばかりの東京帝国大学工科大学土木工学科(現・東京大学工学部)の学生たちの関心をも大いに引くところになりました。

正式な「大学」としては東京と京都の帝国大学しかない時代の事、そこへ通う大学生は当然ながら全国から集められた選り抜きの”エリート集団”であり、少数精鋭のこの”選ばれし者たち”は各専攻部門のエキスパートとして、これからの日本を導く宿命を負わされているといっても過言でないくらいの存在だったと聞きます。

そんな彼らが企画した夏季休暇中を利用しての上川線を中心とした道内巡察旅行は、もしかすると大学の先輩にあたる田邊氏の”肝入り”によって実現したのかも知れません、かくて土木工学科の有志7名がはるばる来道したのは明治31年7月末、厳しい自然環境の中で現場状況に即して造り上げられた隧道(トンネル)や橋梁を実際その目にする事で、講義で学ぶ理論や学内での実習だけでは得られないものをおそらく感じ取ったのではないでしょうか。

こうして過ごす事1ヶ月余り経った9月5日、さぞ有意義だったであろう向学の旅にも一区切りつけた学生たちがそろそろ帰京の準備を進めていた頃、北海道地方は大雨が降るあいにくの天候に見舞われていました。

その時はこの雨が後々まで歴史に残る災厄をもたらすなどとはもちろん誰にも想像出来ませんでした…だが発達した低気圧の影響でそれから三日三晩猛烈に降り続けた豪雨は道北から道央地方を中心に各河川の増水を引き起こし、最後にとうとう石狩川本流の「大氾濫」へ及ぶまでその勢いを止める事はなかったのです。

そして迎えた9月7日、遂に満水の域を超えた石狩川流域のあちらこちらでは同時多発的に洪水が発生、溢れ出た逆巻く濁流は沿岸の家屋をことごとく押し流し、とりわけ犠牲者の数が多かった石狩国空知郡や夕張郡など中流域の村落を初めとして、道央全域に渡り甚大な被害を生む事態となってしまいます。

最終的に氾濫域1,500平方km、罹災家屋約24,000戸、そして各地の死者・行方不明者合わせて248名を数えたこの未曽有の大災害、帝大生たちが滞在していた旭川でも市街地の広い範囲で浸水、6名の死亡者を出す程でしたが、彼らに”この時”被害の及ぶ事がなかったのは不幸中の幸いでした。

さて嵐が去った後、石狩川に沿って敷設されていた上川線は見るも無残な状態にありました、奔流によって築堤の土砂は浚われ神居古潭のトンネルでも一部が崩落、いわんや木製の仮橋など無事でいられる訳もなく、所々が流失しまるで”廃墟”と化したその有様を目の当たりにした鉄道関係者がすっかり途方に暮れたのはもちろん言うまでもありません。

2ヶ月前のあの晴れがましい姿はもはや見る影もありませんでした…だが一見無価値になり果てたこれらの”残骸”は、一面からすると土木工学専攻の学生たちにとって、自然の破壊力と構造物が受ける影響を検証するための実物のサンプルとして”滅多に目にする事の出来ない”注目に値するものだったのです。

鉄道の被災により東京へ帰る手段をしばらく断たれてしまった事情もあり、むしろこの”絶好の機会”を生かし「神居古潭隧道」と「第二石狩川橋梁」の被害状況視察の挙行を決めた彼らでしたが、自然の脅威の矛先が今度は自らへ向けられようとはその時にはまさかにも思わなかった事でしょう。

天候もすっかり回復した明治31年9月10日、2班に分かれた内”橋梁担当”の二人の学生の姿は橋の上流側の川面を右岸から向こう岸へと横切らんとする小さな木舟の上にありました。

というのも、河上から橋を目近に観察するのに活用を予定していた大きめの「渡し船」が彼らから見て反対側の左岸に係留されており、橋上が通れる状態にない以上、そこへ行き着くにはまずは何らかの方法で渡河する必要があったからです。

当日の川の様子は見た目落ち着いていたものの、あの大洪水からまだ3日目にしての水嵩は平時に比べると遥かに高かったと思われます、然して急遽雇われた二人の農夫が操る4人乗りの舟が対岸側へ達しようとした時…にわかに速まった流れによって舳先の向きが急におぼつかなくなり始めました。

実は、今でこそ治水工事により”まっすぐ”に修正されている当地の流れは、当時下流側へ向かって右に大きく湾曲しており、一見では分からないまでも内周側と外周側の水流の様相はまるで違っていたのです。

ただでさえ水量の多さに応じて流速を増していたところに、その上いきなり変貌した流れにあおられた”ちっぽけな”木舟が対処など出来るはずもなく、制御不能となった舟はあれよという間に、流失せずに残っていた第2橋脚手前の「流木除け」に激突、そもそも橋の保護目的のため強固に造られ、先の激流にも耐え抜いた程の頑丈な構造物がこの”漂流物”を”木っ端微塵”にするのはいともたやすい事でした。

なすすべもなく水面に投げ出された彼らはその後必死に泳ぎながらめいめいが何とか岸へたどり着きます…ただその中に学生のひとり「今津不非登」氏の姿だけがありませんでした。

学業成績が人並み優れていたのは無論の事、陸軍少将へまで上り詰めた”歴戦の勇士”を養父に持つからには、おそらく武術もたしなむ「文武両道」に秀でた若者だったと想像される今津氏、だがそんな彼も実は「水練」だけはまったく不得手だったのです。

当時の新聞報道によると、それでも破片の舟板に取りすがって100mほど漂流する様子までが確認されていますが、学友らによる懸命の捜索の甲斐もなく、無念にもとうとう力尽きた氏が下流側で発見されたのは二日後の事でした。

かくして、これから北海道の発展のために尽力してくれたかも知れなかったひとりの有望な”金の卵”は、唯一の”致命的弱点”が仇となり、異郷の地でその24年の生涯を終える事になりました。

冒頭にある彼の犠牲を悼む碑が旭川の寺院境内に建立されたのは事故から1ヶ月後の明治31年10月の事、下世話ながらそれなりの手間と費用もかかるものがこれほど早く完成している背景には、道庁鉄道部の最高責任者のひとりである田邊博士の意向が強く働いた可能性が高いと推察されます。

思うに、かつてその距離延べ1,600kmもの人跡未踏の鉄道敷設ルートを自らの目と足で事前調査・策定し、大学や留学で得た知識や理論だけでは決して成し得ない北海道の開発の難しさと苦労を身をもって知った博士としては、「高い学識に加えて、よほど強い信念と覚悟がある者でなければ務まらない」貴重な後進を、自身が北海道と関わる内に何とか見出し育てようとしていたのではないでしょうか。

その強い期待の表れとして、彼ら「技師候補生」による今回の巡察の”お膳立て”にももしや一役買っていたのかも知れないが故に、後輩の殉難という結果は博士にとって大きな落胆とともにとりわけ痛惜の念に堪えなかったものだったに違いありません。

しかし、明治33年に職を全うし北海道を離れた氏がその後も来道する度に必ず訪れたと述懐されるほどの史跡にも拘らず、寺院裏手のあまり人目のつかない線路脇に”ひっそり”置かれていた事もあってか、後年に至るも実際にはその存在を知る者はほとんどなかったそうです。

こうした由緒がありながらも人々の記憶に残る事なく時代に埋もれてしまった史実とその”証し”は、平成5年に私費で案内板を設けるなどした元国鉄職員らの「掘り起こし活動」を経て、この度の移設により一世紀越しにやっと”日の目”を見る運びとなりました。

事故だけを取り上げれば誠に失礼ながらそれほど大きな出来事ではないようにも思えますが、しかしその時代の背景や関わった人物との絡みを踏まえて捉えると、旭川の歴史を語る上でこれもまた是非知っておきたいエピソードのひとつと言えるのです。

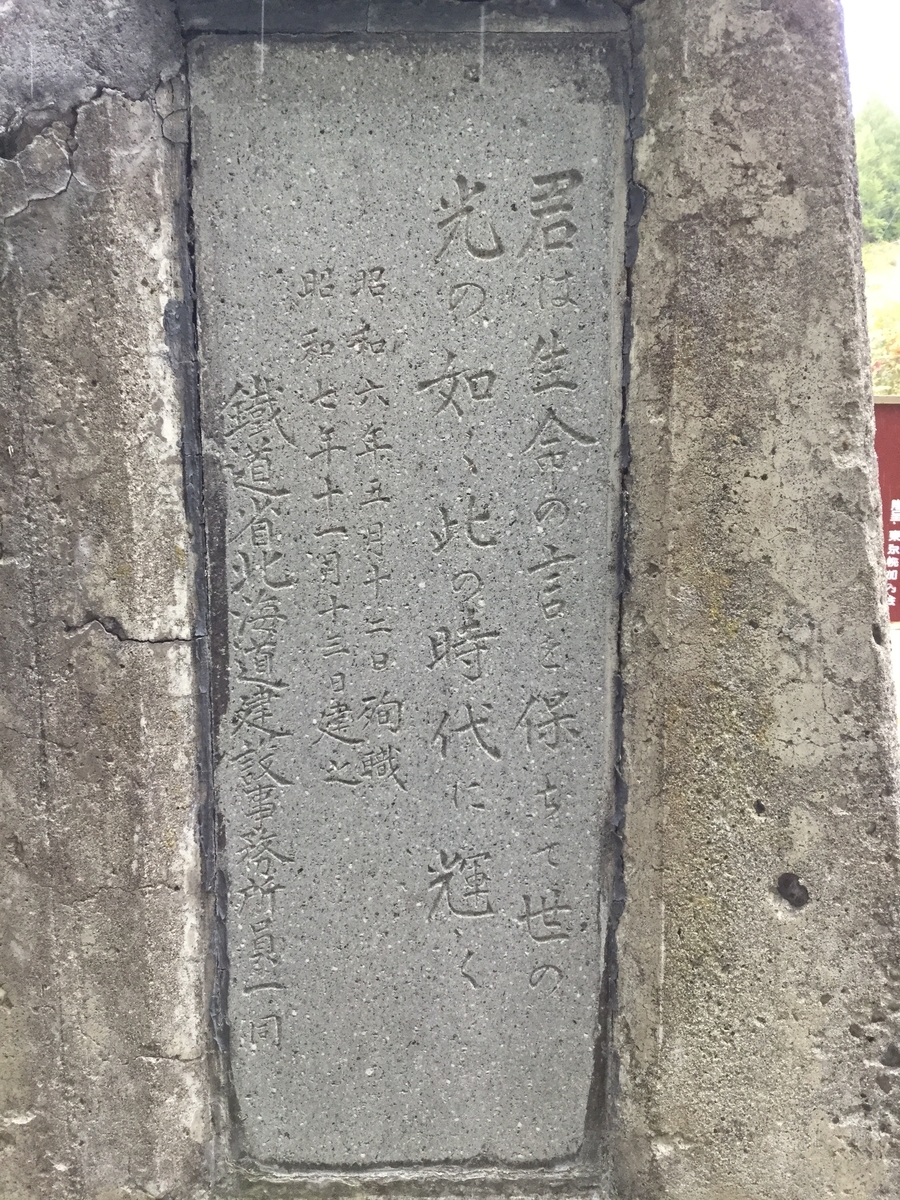

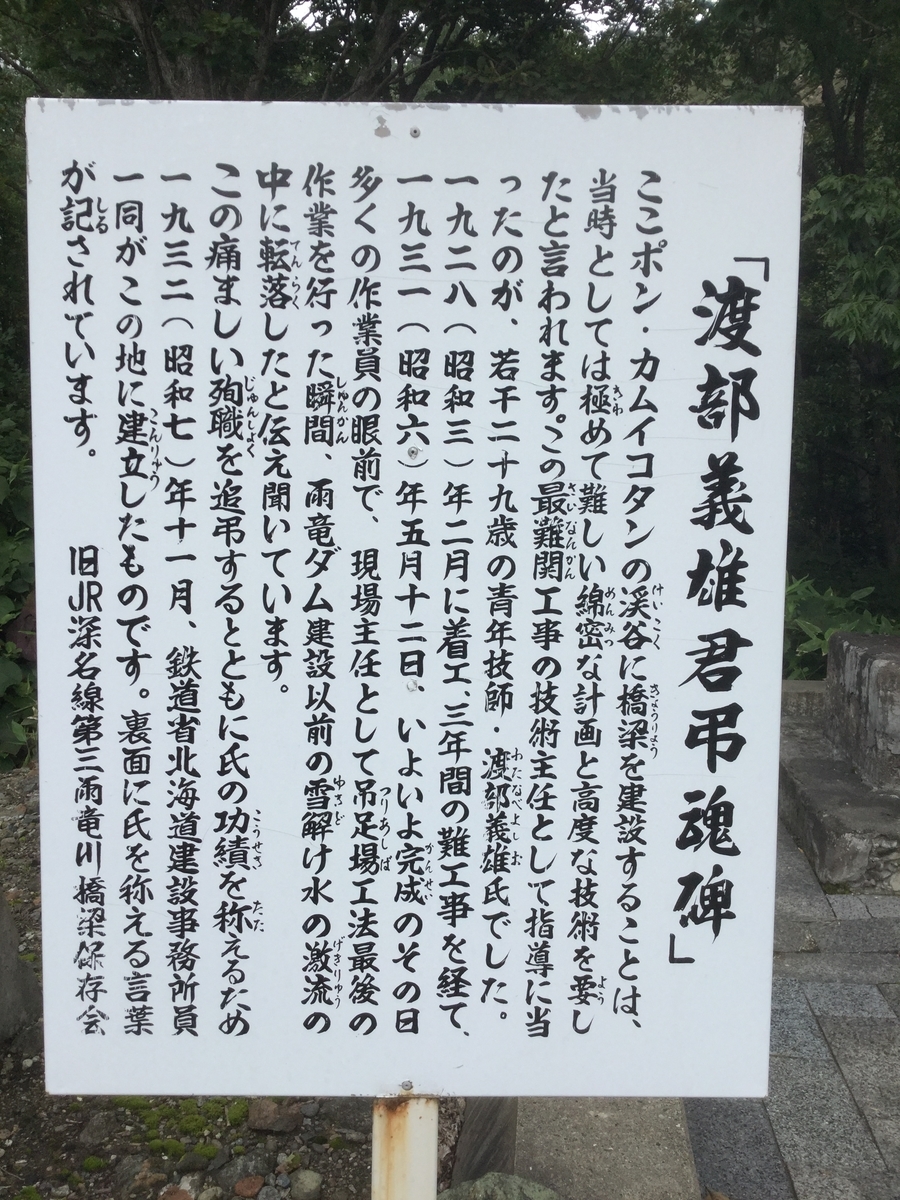

【幌加内町】「渡部義雄君弔魂碑」

事故発生年月日:昭和 6年 5月12日

建立年月日: 昭和 7年11月13日

平成22年にこれまでの空知支庁から上川総合振興局へと管轄が移された雨竜郡幌加内町(ほろかない)、自治体が制作するホームページには当地が持つ3つの「日本記録」についての記述がありました。

蕎麦(ソバ)の作付面積・生産量と国内最大の人造湖である「朱鞠内湖」(しゅまりない)、そして非公式ながらも町内の母子里地区(もしり)で昭和53年(1978年)に記録された国内最低気温(氷点下41.2℃)です。

また今年(平成30年)2月には、北海道内における最大(最深)積雪量の公式記録を48年ぶりに塗り替える「324cm」という数値を観測しています。

もっとも、その内気温については隣接する美深町での「氷点下41.5℃」(昭和6年)をすべての観測所測定値の中での最低記録とする向きもあるものの、いずれにせよとりわけ酷寒にして、かつ豪雪にも見舞われるこの地域が道内でもっとも厳しい冬を体感出来る場所のひとつである事は間違いありません。

かような、人が生活を営むには決して易しくない環境にある幌加内に入植民が定住したのは明治30年(1897年)頃が始まりとされていますが、その後需要が高まった木材資源の搬出などを主目的として、この界隈に初めて鉄路が敷かれる計画が具体化し建設に着手されたのは今から100年近く遡る大正11年(1922年)、深川町を起点として雨竜川沿いに北上する路線は「雨竜線」(のち幌加内線→深名線)と名付けられ、幌加内村朱鞠内を目指して工事が進められていきました。

およそ80kmの距離を6工区に細かく区切られた敷設工事は途中、町境における地盤が悪い中での「トンネル掘削」に手こずり、ほぼ中間地点の幌加内市街へ到達するまでに約7年の歳月を要しました、しかしこの先の工程に際して今度は「鉄橋造り」に進捗を阻まれる事になります。

朱鞠内までの道程では著しい蛇行により行く手を都度遮る雨竜川本流を越えるための5箇所の橋を建設する必要がありましたが、中でももっとも作業の難航が予想されたのは第4工区、雨煙別⇔政和間のポンカムイコタン渓谷に渡す計画の「第三雨竜川橋梁」でした。

と言うのも、険しい谷間に架けられるこの橋は長さこそ約100mと取り立てて長大という訳ではないものの、直下の急流の中に橋脚や架台(ベント)などの支持構造物を配置する事が出来ないため、横桁を中間で受け支える術がなく、従来工法による架橋が事実上不可能だったからです。

そこで、本工事は「ケーブルエレクション斜吊式架桁」という北海道では初めてとなる特殊工法による施工が試みられる事になりました。

この架橋方法はあらかじめ谷の両岸に建てられた2組(計4本)の鉄塔の間にワイヤーロープを張り渡し、塔やこのメインロープを基点に橋桁やそれを受ける梁(はり)を各々ワイヤーで吊り下げながら段階的に橋梁を組み上げていくというものでした。

つまるところ、解り易くは重量物を載せても持ちこたえられる仮設の「吊り橋」を事前に架けるというイメージですが、その実践の前にはもちろん周到な準備が必要となり、設計段階において橋体が受ける荷重や応力と変位、あるいはワイヤーの張力等、それに携わった事のない人には到底理解不可能な構造力学に関するあらゆる緻密な計算が専門家によってなされています。

かくて、当時の持てる架橋技術の粋を集めた「雨龍線第三雨龍川構桁架設工事」はまだ雪深い昭和6年(1931年)3月に起工されましたが、この難工事の設計と現場主任を担当したのが、鉄道省北海道建設事務所職員の「渡部義雄」氏でした。

北海道帝国大学附属土木専門部出身という輝かしい経歴を持つ彼は大正15年同部卒業後に鉄道省へ就職、前出建設事務所に配属されたのち早速、道南の「木古内線」(上磯⇔木古内)建設工事に技手として従事しています。

昭和5年に開通した同工事において測量から完工へ至るまでの現場指導の重責を無事に果たした氏は、休む間もなく今度は道北の雨竜線の事案に加わるというまさに「縦横無尽」の活躍をしていたのでした。

さて、本工事の”主役”たる鉄塔の設置地点として設定されたのは、崖縁から中ほどへ約25m、谷底の流れの両際に径間45mの間隔にて既に立ち上がっていたコンクリート製橋脚の上面でした、現代であれば高所かつ作業スペースの狭いこのような危険なエリアを選択する事は安全面から見てもまずないと思いますが、とてつもなくかかる荷重を支える塔をしっかり固定するのに適した土台となる場所は、おそらくこの現場において他にはなかったのでしょう。

鉄塔仮設を前提としてやや大きめに作られていたとは言え、幅1m足らずの防護柵すらない橋脚上で高さ「18m」にも及ぶ塔を組み上げる作業にはさぞ難儀しただろう…と思いきや、”素人の心配”などよそに実際の建て込み工事は危険を”ものともしない”「鳶職人」らの手によって難なく処理されたと聞きます。

こうして「吊り足場」の準備を終え本番の構桁工事が始まった現場ではその後も渡部氏の監督の下で、初めて手掛ける工法にも滞る事なく、工程表のスケジュール通りにて作業がこなされていきました、いかに前段階の設計や現場指導が正確・的確で、そして作業員たちが指示通りの”良い仕事”をしたかを窺い知る事が出来ます。

起工から2ヶ月余り、然してポンカムイコタンの大自然の中に”壮観”なる「トラス橋」が渡されました、それを眺める渡部主任もここまでトラブルもなく終わった工事に安堵、そしてその仕上がりにはおそらく大いに満足した事でしょう。

すべては彼の計算通りに事が進んでいました…但しその日を迎えるまでは…。

昭和6年(1931年)5月12日、橋梁の組立工程をすべて終え、あとは塗装工事を残すのみの現場では、”お役御免”となった鉄塔やロープ等仮設設備の解体・撤去作業に取り掛かっていました。

既に橋上構造物が組まれているが故にいよいよ足の踏場もない橋脚上の端では、塔を”バラして”下ろすための段取りが進められ、塔本体やそれを吊る支点として脇に添えられた木柱には幾本かのワイヤーロープが取り付けられていました、ところがいざ吊り上げようとしたその時…内1本の張り詰めたワイヤーが何かのはずみで突然外れ、跳ね上がったその鋭い”切っ先”はあろう事か、すぐそばで作業の手引きをしていた渡部主任の胸部を直撃したのです。

その勢いは人ひとりを刎ね飛ばすには十分余りあるものでした…皆の眼前で真っ逆さまに彼が墜落した先、起工時には川岸だったはずの地点は雪解けによる雨竜川の増水でもはや逆巻く「川中」に変わっていました。

昭和7年に刊行された本工事の概要を記録した文献に収められている現場から撮られた増水時の流れの写真や量水のデータを見るに、この時水深240cmにも達していた急流に呑まれながら無事に済む可能性が極めて低かったであろう事は容易に分かります。

設計時点から本工事に携わり、無数に張り巡らされたすべてのワイヤーロープの緊張状態までをもおそらく計算・把握していた渡部氏は、最後の最後に至りただ1本のロープの想定外の挙動によって命を落とす結果になったのです。

この悲劇がなければそれからも道内における鉄道敷設や土木工事全般の発展にきっと大きく貢献したに違いない有能な若きエンジニアの死を悼み、橋が竣工した昭和6年7月には地元政和集落(当時・正和)の住民らの手により慰霊の木碑が現場近くに建立されました。(現在の石碑は翌年に建て替えられた2代目のものです)

そんな犠牲を払いながらも幾多の難局を突破し、約11年間の工期を費やした「雨竜線(幌加内線)」がついに全通したのは翌昭和7年10月の事、のち名寄まで延伸され「国鉄深名線」となった路線は、戦前における「雨竜ダム」建設資材の運搬、そして戦後の昭和30年代までは木材の積出手段として重宝されましたが、それらの需要の落ち込みと沿線地域の過疎化に伴った貨物輸送量・利用客数の激減を見たその後は一転、全国的にも有数の「大赤字路線」へと転落してしまいます。

代替交通手段の乏しい地域ゆえ、それから幾度も浮上した廃止計画の話をその都度何とか回避し、平成7年(1995年)まで”延命”されたこの不採算路線でしたが、最後は廃線の運命から逃れる事がとうとう出来ませんでした。

深名線の名が消えてからはや20年余りが経ち、かつてここに鉄道が通っていた名残も年々薄れていく中で、渡部主任率いる作業員らが情熱と「命」を懸けて造り上げたこの「第三雨竜川橋梁」は北海道の歴史的に貴重な土木遺産として登録・保存され、今も往時のままの姿を望む事が出来ます。

冒頭のホームページでは”敢えて”紹介されていないもう一つの日本記録、「日本一人口密度が低い町」の静かな渓谷にたたずむこの”遺跡”を訪れる観光客は、その傍らに建つ碑と案内板を目にして、橋の概要や難工事たる所以とともに、29歳の若さでここに散った「功労者」の存在を知るのです。

【和寒町/旭川市】塩狩峠客車暴走事故慰霊碑

(2018/7/30投稿)

上川管内旭川市の北側に隣接する比布町(ぴっぷ)と和寒町(わっさむ)との境に跨る「塩狩峠」(しおかり)、標高263mとそれほど高くない位置に通じ、また取り立てて急な坂道やつづら折りのカーブが続く難所という訳でもない言わば極めて”地味”な峠ですが、その名からかつてこの地が「天塩国」と「石狩国」とを隔てる”国境の関門”だった名残をかろうじて留めています。

しかし一見何ら”変哲のない”この峠の存在が全国的に広く知られるようになったのはやはり、旭川出身の作家三浦綾子氏が昭和40年代に発表した同名タイトルの小説の”おかげ”であると言えるでしょう。

上梓されてから半世紀が経った現在でも「人生を変えた一冊」のひとつとして常に並べられるこの作品ですが、とりわけ読者の多くが心動かされたに違いない最終章でのよもやの列車事故のくだりが、実は過去にここで実際起こった悲劇に基づいている事をあとがきで知り、さらなる衝撃を受けたのはきっと私だけではないと思います。

明治末期の真冬にあったその出来事「塩狩峠の客車暴走事故」について今では既に様々な書籍やネット上で紹介、映画化もされるなど、今更ここで取り上げるまでもない有名なエピソードとなっているものの、私なりに感じた事も踏まえて史実をあらためて振り返ってみたいと思います。

時は明治42年(1909年)の冬、北海道のほぼ中央部に位置する上川盆地内の旭川町(現・旭川市)は記録的な酷寒の中にありました。

もっとも、周囲を山々に囲まれるこの地域が「放射冷却現象」の効果によって著しく冷え込む真冬の光景はもはや毎年見られる”風物詩”のようなものであり、7年前(明治35年1月25日)には「氷点下41.0℃」という気象台による公式観測値としての国内最低気温を記録しているほどですが、ただこの年は「日間において観測史上もっとも低い」最高気温(-22.5℃/1月12日)や平均気温(-32.8℃/1月13日)を測定するなど、シーズンを通してまさに”記録破り”の寒波に見舞われたのです。

これら尋常ではない寒さを示す各数値がまさか100年以上を経た現代、そして今後も当面破られそうにない「日本記録」(※)になろうとは、もちろん当時誰にも想像出来なかった事でしょう。(※富士山頂観測値を除く)

こうして見ると”人が住むにはかくも不適な最果ての地”という印象すら覚えますが、しかし実際にはその頃の当地の人口は約4万人と年々増加し続けており、新しい「北都」としての発展の歩みを着実に進めていました。

その背景には、明治34年(1901年)に札幌より移設・配置された陸軍第七師団の存在が大きく影響したと言えます。

広い北海道全体を視野に入れて「北辺警備」を徹底する必要性に鑑み”中心地”へ師団を置く構想が具体化したのは明治30年頃、その準備として札幌から旭川まで至る鉄道(上川線)が急ピッチに整備されました。

その後も、北へ東へと益々延伸されていく事になる鉄路や道路の起点となった旭川は「軍都」、そして「交通の要衝」としてもっとも重要なエリアのひとつという位置付けになっていたのでした。

また、こと鉄路に関すれば、この明治40年前後は「私鉄全線の国有化」という北海道の鉄道にとって歴史の転機が訪れた時代で、その影響は大規模な官設鉄道工場を持つここにも否応なく波及する事になりました。

この措置により国が管理すべき道内路線の総延長が一挙に3倍増となったばかりか、時を同じくして旭川起点の最重要幹線である「官設十勝・釧路線」が10年越しの工事の末いよいよ全線開通するなど新設中の路線の完成・開業が順次控えている状況も重なり、不足する車両の製作・改造や配備、あるいは運行・維持管理の担当職員を補充・配置する必要に迫られた工場や運輸・保線各事務所が混乱・多忙を極めたと言います。

かくて、あたかも時勢に引き摺られるかの如く慌ただしく発展を遂げる旭川でしたが、このような時代背景の中、北進延線途中の「天塩線」で発生した列車事故のニュースが突然飛び込んできたのです。

明治42年2月28日、旭川界隈は最低気温氷点下10℃程度と”極寒の地”にしては珍しく”温暖”な日曜日を迎えていました。

その日は降雪もなく、年明けからずっと続く”凍れる”毎日に引き籠りがちの庶民らが買い出しなどの用を足すには絶好の日和だったと想像されますが、しかしそんな過ごし良いひとときも日暮れとともに終わり、また辺りが明日からの”揺り戻し”を占うかのような冷気に包まれた午後6時頃、旭川市街から北方へ20数km離れた塩狩峠では夕闇の中の上り勾配をゆっくりと向かってくる列車の姿が見られました。

これは官設鉄道天塩線を行く午後4時名寄発の旅客列車で、上り最終にあたるこの便は目的地旭川を目指して、目の前に待つ本区間最大の難関を突破すべく”全力を尽くし挑んでいた”のです。

そう言うと少々大げさに聞こえるかも知れませんが、今でこそ「普通の峠」でも、明治時代の蒸気機関車の”力量”からすると貨車・客車を引きながら当地の「最大勾配」(1/40)を越えるのは決して容易な事ではなく、その際には必要に応じ峠手前の「和寒駅」にて最後尾へ増結された補助機関車との連携によるいわゆる「プッシュプル運転」で難所を乗り切っていたと聞きます。

但し、客車4両のみという比較的短い編成だったこの便に補機は手当てされていませんでした…それは「単機牽引でも峠越えは出来るはず」という見立てからの措置であり、もちろんその点での判断に誤りはなかったでしょう、しかし平時通り「後押し」さえもしあったならばおそらくまるで大事には至らなかっただろうこの時不意に発生したアクシデントが、図らずも後々まで歴史に残る結末をもたらす事になるのです。

列車は今にも止まってしまいそうな速度ながらも”独力”でやっと峠頂上へたどり着きつつありました、ところがその時…あろう事か最後尾の車両を繋ぐ連結が何かの拍子に突然外れ、とんでもない場所に一両”置き去られた”客車は重力に任せるまま今来た坂道をゆっくりと引き返し始めます。

車両に乗り合わせていた22名(諸説あり)の乗客は皆、「一体何事が起こったのか」きっとすぐには理解出来なかったに違いありません、ただ暗闇の中で窓越しの景色は見えずとも徐々に加速度を増して逆走している現実を認識した車内が大混乱に陥るまでにそれほど時間はかからなかったであろう事は容易に想像出来ます。

それにしても、何故列車が分離するような事態になったのでしょうか。

当時の複数の新聞紙上では原因に関して「機関車と客車を連結せる”連鎖”が外れた」などと一様に報じられています…実際は「客車同士」が正しいものと思われますがそれはさておき、全国の鉄道において当時主流だったイギリス式の「鎖とネジを用いた連結器」は牽引の強度的に限度があり、長大編成列車が長距離間にて運行されるケースの多い北海道では不向きとされたため、本来道内を走る機関車や客車には私鉄・官鉄ともにすべてアメリカ製の「自動連結器」が当初期から採用されていました。

つまりは「連鎖」など元々使用されていなかったはずなのですが、ただそもそも道内では馴染みが薄く自動連結器と混同しようのない「鎖」の存在をわざわざ記事にしているところを見ると、あながちそれが虚偽や誤記とも言い切れません。

思えば、先に記したようにこの頃は鉄道が新時代を迎える過渡期にあたり、不足する車両を補うため新車製造の他、買収された道内私鉄や”内地”からも”中古車”がかき集められ、結果保有台数が一時的に急増しています。

また、「本州から来た他方式のものや、同じ自動連結でも取付位置が違う私鉄車両など、これら各々互換性のない連結器を改造・付け替えするのに苦心した」といった当時の鉄道工場事情を文献で目にした事もあるので、もしかすると新聞にある通り、改造作業が間に合わなかった”古くて強度に難がある”鎖連結式車両の一部が”とりあえず”天塩線で運用されていたのかも知れません。

一方で、比較的安全性が高いと言われたワンタッチ式自動連結器がたとえ装備されていたとしても、極端な寒冷地において「可動すべき部分がきちんと噛合い正しく機能を果たしていたのか」、あるいは連結器がいくら”立派”でも「車両本体への固定状態はどうだったのか」など原因となり得る不安要素は他にもあるでしょう。

例えば、国有化直前の明治38年度(1905年)において全国(官私鉄合計40社)にて発生した鉄道事故の中で「列車分離」に起因するものは合わせて64件あり、その内実に約半数の31件は道内3社の路線でそれぞれ”万遍なく”起こったとされる統計資料があります。

もちろん単年度の結果で判断するのは早計であり、すべての分離事故が自動連結に係わるものとは限りませんが、ただ間違いなく言えるのは、この”高性能”連結器が即ち安全を約束するものではないという事であり、まして勾配やカーブが続き車体や部品に過大な負荷がかかる峠地点では殊更に危険度が高まるため、連結の種類に拘らずとりわけの注意を払う必要があったのです。

さて、峠頂上付近から制御不能状態で急坂を逆走しもはや絶望的にも思われた「4号車」では、人々が恐怖に慄き身動き一つ出来ない中でひとりの「男性客」が”獅子奮迅”の働きを見せていました。

名を「長野政雄」というその青年、実は列車運行側の立場にある「鉄道院北海道鉄道管理局旭川運輸事務所」の職員でしたが当日は公務ではなく、私用で名寄へ赴いた帰路において乗客としてたまたまこの車両に乗り合わせていたのでした。

温厚ながらも勤勉実直な性格から「庶務主任」としての職場での人望はすこぶる厚く、また毎週教会へ通っては人々への教えを熱心に説く程の敬虔なクリスチャンであった彼は、ある意味”自らの勤め先が招いた”この深刻な状況を何とか鎮めるべく、慟哭する乗客をなだめ、そしてあまりの事になすすべもない同乗の車掌への指示を冷静沈着に出していたそうです。

その後、暴走する客車を止められるかもしれない唯一の手段である「手動ブレーキによる制動」を自ら試みるため、彼は装置のある屋外デッキへと向かいます…それが乗客らが見た氏の最後の姿になりました。

車両はその時、3.5km程続いた峠の坂道を猛スピードで一気に下りきり緩斜面に差し掛かっていました、もしや最悪の状況は脱したかにも見えましたが、しかし無情にもそこから1kmあまり先に実はこの区間でもっとも急な下り勾配(1/33)と連続カーブが待ち受けていたのです。

当地点においては9年前の明治33年3月4日、和寒から旭川へ向かう客貨混合第16列車がやはり連結不具合による分離事故を起こし客車・貨車合わせて5両が逆走、制動手が懸命のブレーキ操作を施したにも拘らず列車は止まらず、結局2km先にあった和寒駅構内に停留中の貨車へ激突し乗員・乗客から2名の負傷者を出しています、つまり今の速度でこのエリアへ突入すれば、その後の減速が困難なだけにカーブ途中における脱線・転覆は免れなかったかも知れません。

状況はこのようにまさしく”土壇場”と言える局面を迎えていましたが、しかしここに至り長野主任の決死の行動が奏功してか、客車は少しずつながらも確実に減速し始めていました、分離車両が1両のみでさらに乗客が少なく車重を抑えられた事も幸いしたのでしょう、そして人々が一度失った望みをまた取り戻しかけていたその瞬間…車内ではこれまでの挙動とは明らかに違う不思議な衝撃を感じたと言います。

それが果たして何だったのかその時は誰にも知る由がなかったものの、かくして「暴走車両」はそれからしばらくの後ついに動きを止めました、然してその位置はまさに「魔の下りカーブ」の直前だったのです。

乗客に幸い負傷者はなく、さぞや皆が感極まって互いの無事を喜び合ったであろう様子が目に浮かびます、だがその光景の中にこの”奇跡の生還劇を生んだ立役者”の姿を見つける事は出来ませんでした。

彼は一体何処に…実はその時氏はもうこの世の人ではありませんでした、人々の歓喜の声に包まれる客車から数百メートル手前側の線路上にぽつんとあったひとつの亡骸、それこそがこの事故で唯一の犠牲者となった長野主任の変わり果てた姿だったのです。

長野氏はブレーキ操作中に装置があった客車前面部のデッキから誤って線路へ転落、あるいは一説には自ら飛び降り、結果的に身を挺して客車を止めたと言われています…乗客が停車直前に受けた衝撃感、それは彼が”身体を張って”車輪を食い止めた時のものでした。

いきさつを知った人々は再び涙に暮れる事になりました、ただし今度は”御身を捧げて”皆の生命を救った弱冠29歳の青年へ向けた哀悼の涙に…。

まるで”映画を見ているかのような”出来事が、当時の新聞記事や各資料で確認する限り、小説に描かれた世界とさほど違わない形で実際に起こっていたのです。

作品が世に出るまでほとんどの人が知る事のなかったこの哀しくも心震わせるエピソード、長野氏が所属していた教会関係者の中ではこれまでも定期的に追悼集会が行われていたそうですが、やはり「宗教」という要素が阻害したのか、自治体や省営・国有鉄道関係者の表立った協力を得ることが出来なかったのも史実が日の目を見なかった要因のひとつなのでしょう。

ところで、彼が命を落とした件が果たして小説にあるような「覚悟の上の自己犠牲」によるものか、あるいは「不慮の事故」という側面が強いのか、後年において論じられた事がありました。

それについては今更”白黒”つけるべきテーマではないと思いつつも、敢えて客観的に状況判断するに個人的には後者の可能性が高いと感じています。

当時道内で運用されていた客車の構造を見ると、車体の前後面にある屋外解放型デッキ(出入口)からさらに外側へ”張り出す”形で手動制動ハンドル(ハンドブレーキ)がそれぞれ設備されており、そしてこの自動車用ハンドルを小型化したような鉄製の部品を手回しするには、高さ1メートルに満たない防護柵から”身を乗り出し”操作する必要がありました。

また、事故があったのは酷寒の真冬ですから、順行していれば最後尾にあたる部分に露出している制動装置やデッキの床が外気温や巻き込んだ雪煙によって著しく凍り付き、足元の状態が悪い環境下での操作には相当難儀したであろう状況は想像に難くありません。

つまり、よほど”腕っぷし”が強くない限り、ましてや不慣れな人が手回しするには、おそらく”ありったけ”の力をハンドルに委ねるという極めて危うい体勢での作業を、しかも猛スピードで車体が激しく揺れる中で臨むしかなかったと思われます。

さらに言えば、本来緊急時における制動役を業務規則で義務付けられている車掌がその時何もせずというのはいかにも不自然ですので、もしや長野主任からの的確な指示により前後の各ハンドブレーキの操作を二人で分担したのではと推察すると、まったく憶測に過ぎない仮説ながら「長野氏が前述のような非常に不安定な体勢にあったところへ、車掌のハンドル操作によって予測不能な制動力が働き、足をすくわれる形で誤って転落した」というイメージが浮かんでくるのです。

ただいずれであったにしても、彼の勇気ある行動へ対する感銘・敬服の程がそれによって左右される事など少しもありません。

そんな長野政雄氏を祀る碑が旭川に古くからある墓地内に建っています。

墓誌を増設し台座を改修するなど、今では教会関係者らの手で綺麗に周辺整備されたその碑が元々いつ建立されたものなのか分かりませんが、ずいぶんと古めかしく”質素”な印象の碑の側面にはやっと判読出来る文字で彼の実妹の名が建之者のひとりとして刻まれていました。

小説の中で人懐っこく快活な実に愛らしい女性として描かれている彼女、作中では東京在住の設定でしたが実際は当時旭川で長野氏と同居していたそうです。

貨車に乗せられて事故当日の深夜遅くに独りで自宅へ戻った無言の兄を迎えた彼女の気持ちはいかばかりのものだったでしょうか…。

そして先日、長野氏にまつわるもう一つのモニュメントである「殉職の地」碑をたずねて塩狩まで足を延ばしてきました。

列車の連結が外れた地点にほど近い線路脇に建つ碑の前をちょうど、1両編成の旭川行き快速列車が今も変わらずゆっくりと峠へ向けて通り過ぎていく光景が見られたその日は快晴、まるで小説の結びの一文そのもので「塩狩峠は、雲ひとつない明るいまひる」でした。