我が国を代表する航空会社のひとつである「全日本空輸株式会社」(全日空)、今やANAグループの中核として「フラッグキャリア」の片翼を担うほどの規模となった巨大企業ですが、その前身会社(日本ヘリコプター輸送)が設立された約70年前においては、保有するただ2機のヘリコプターを用いてのビラ配り等、広告宣伝業務の請負によって生業を立てていたと聞くと、現状とのギャップのあまりの大きさにまったく驚くほかありません。

時は昭和27年(1952年)、『ばんだい号遭難』のエピソード内でも少し触れたように戦後日本を占領した連合国最高司令官総司令部(GHQ)からの命令によって禁じられていた航空機の国内運航がこの年にようやく全面解禁された状況を受け、前年設立の日本航空を皮切りに中小の航空会社が続々と各地に誕生しました。

そのほとんどが航空機(固定翼機)による旅客輸送をメイン事業としている中で、当時新分野である「回転翼機」に着目した点でこの会社は他と一線を画しており、滞空や小回りが利くヘリならではの特徴を活かした郵便物輸送や報道取材のチャーター用途、あるいは農薬散布などの新しい需要を着実に増やし、ほどなく旅客便の運航業務にも携わっていくことになります。

かくして、取り巻く環境が醸成しつつあり業績も安定してきた昭和32年(1957年)には総合的なサービスを提供すべく社名を「全日本空輸」へあらため、他社(極東航空)との合併を経て定期運航エリアを全国規模に拡大したものの、しかしそのスタートは多難なものでした。

その理由のひとつとして機材、とりわけ旅客機の問題が挙げられました…というのも著しく需要が増大する時代に際して、会社草創期に導入された定員10名あまりの小型機ではニーズにまったく足りていなかったのは勿論、保有する中の主力機であった米国ダグラス社の名機DC-3も戦前から戦中時期に製造された中古機という有様では、国内幹線にて他社と競いながらビジネスをしていくには明らかに戦力不足だったのです。

しかも新体制の始動からまだ半年も経っていない昭和33年(1958年)8月12日には乗員乗客33名全員が亡くなるという「全日空下田沖墜落事故」が発生、明確な事故原因は不明であるも機材のDC-3が中古品ゆえの要素も一因と考えられたことから、同社の対外的イメージはいきなり地に堕ちてしまいました。

事故後においては平均座席利用率が約50%まで低下し、定着前に会社存亡の危機に陥ってしまった全日空、善後策として水面下では日本航空への吸収合併話も持ち上がったようですが、最終的には該社からの資本提携を受けながらの自主再建を目指すことになります。

まさに”どん底”からの再起を図るべく会社がすぐさまとった対策はまず、外国で運用された中古機をあちらこちらから”寄せ集め”で取り揃えたがために機内設備・計器類の型や配置が”まちまち”な前出ダグラスDC-3(保有残8機)の仕様統一にかかる改造整備作業の実施、これはつまりパイロットの認識違いなど人間側のミスによるアクシデントの事前防止が目的でした。

加えて翌34年(1959年)には待望の新型機の一部導入も果たし、相当の費用を投じながらも安全面や利便性において着々と体制を整えた全日空は、いわゆる「岩戸景気」にも支えられ信用と共に業績も回復基調へと戻りつつありました。

ところが、復活へ向け順調に歩み始めた矢先の昭和35年(1960年)、その流れを妨げるように不幸な出来事が3件も集中して起こってしまったのです。

そのひとつは、奇しくも2年前の悪夢を生んだ機と同じ飛行ルート&フライト番号を冠した羽田発小牧行25便(DC-3)が、空港管制官の指示ミスにより着陸後の滑走路上で自衛隊機と衝突し機体が大破、乗客2名と客室乗務員が命を落とすといった、全日空側にまったく落ち度のない実に不運なアクシデントでした。(3月16日・全日空小牧空港衝突事故)

さらに当件の前後それぞれには、会社の巻き返しを目指し奮闘していた社員らが職務中に殉職してしまう何ともいたたまれない事故がありました。

乗客が巻き込まれていないためか「小牧事故」に比べると報道の扱いが小さく情報が極めて少ないのですが、会社にとっては痛恨の出来事だったに違いない、このいずれも北海道で発生した2つの悲劇について、時代背景や影響など憶測を交えながらここに書き留めておきたいと思います。

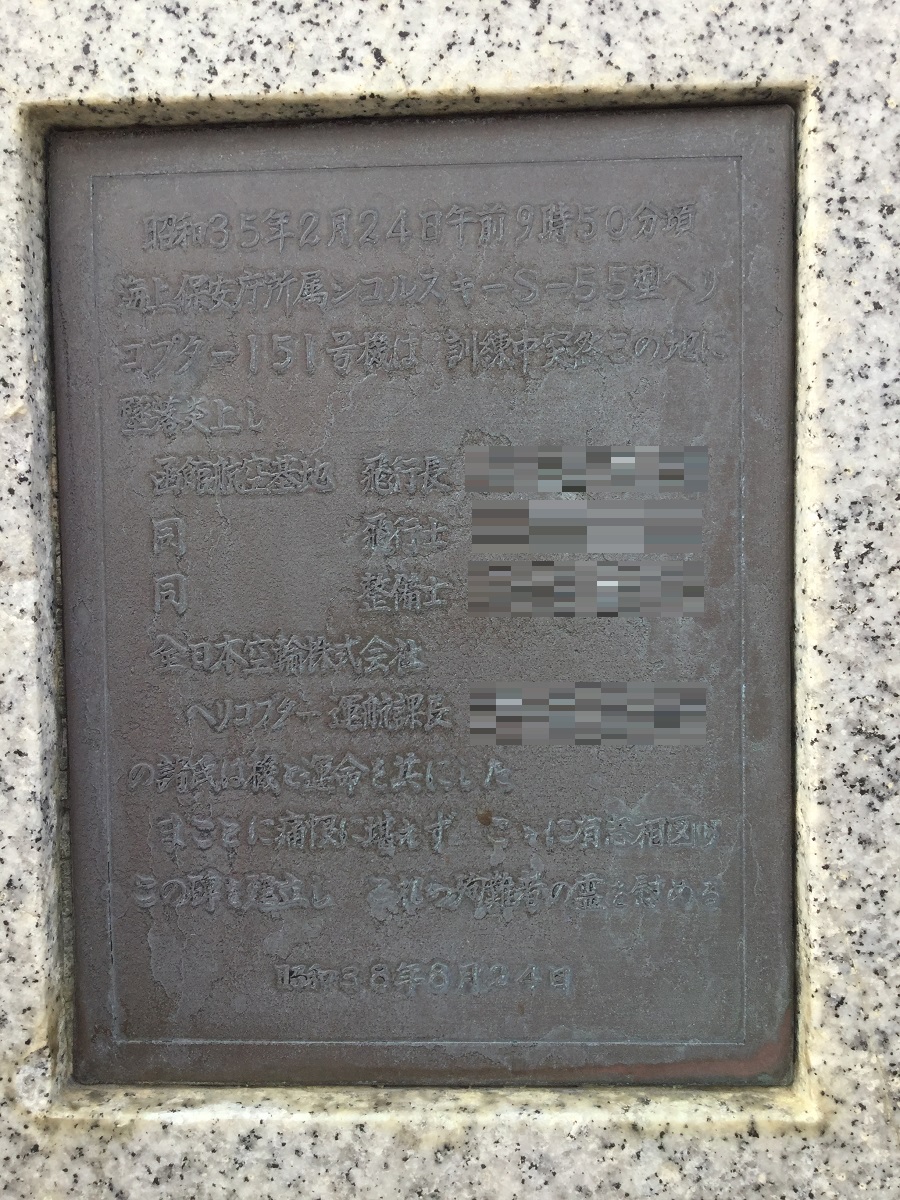

【函館市】「151号機殉職者慰霊碑」

事故発生年月日:昭和35年 2月24日

建立年月日: 昭和38年 8月24日

建立場所: 函館市志海苔町

今から約65年前になる昭和35年(1960年)2月23日は今上天皇たる浩宮徳仁親王の誕生日にあたり、当時の新聞を目にするとやはりそれに関する祝賀記事が多く紙上を飾っています。

そんなお祝いムードに溢れる紙面の一角に、函館市の東側へ隣接する「銭亀沢村」(ぜにがめざわ)で起こったヘリコプター墜落事故の第一報が載ったのは2月24日の夕刊でした。

件のヘリは第一管区海上保安本部所属の米国シコルスキー社製S-55型151号機で、24日の朝方に函館市駒場町の航空基地から開港間近の函館空港方面へ向かう途中、銭亀沢村字志海苔の小学校近くの土手へ墜落、炎上してしまったのです。

結果、この事故においては残念ながら乗員のただ一人もが助からなかったのですが、犠牲者の中には3名の海上保安官に交じって「全日空」のヘリコプター運航課長の名前がありました。

海上保安部のヘリに民間の会社員が搭乗、そのうえもしや操縦までも任されていたかも知れないという一見不可解な状況について、新聞記事には「同型ヘリを近々購入する全日空からの依頼に応じ、機体構造や操縦法の予備知識を授ける目的」との事由が記されています。

国内民間企業として初めてS-55型ヘリを導入する全日空からすると、機体メーカーへ依頼した場合に否応なく発生する莫大な技術指導料や通訳の人件費などかかるコストを踏まえた上で、昭和28年から同型機を運用している海保に”教えを請う”という方策が図られたのでしょう、ただそれが当時の法や規定には違反しないとは言え、本来の任務から明らかに外れた作業へ対する協力を海保が惜しまなかった事実に少々驚かされました。

海上保安庁が運輸省(当時)の外局であった関係性もあるでしょうが、何せまだ終戦から15年しか経っていない時代の話、旧軍の航空関係者がまだまだ第一線で活躍している中で、もしかすると業界の枠を越えて構築されていた強固な人脈が活かされたのかも知れません、同ヘリが配置されていた函館航空基地を舞台に機材と教官役を提供しての本レクチャーは全8回にわたるかなり本格的なものだったと言います。

実は事故が発生した2月24日はその8回目、つまり一連の訓練の最終日にあたり、海保関係者の談話によると当日は「オートローテーション」という、緊急事態を想定してのかなり難易度の高い技術習得が主目的だったところから墜落の原因は着陸の際の操作ミスらしいとも報じられましたが、一方で乗員がいずれも30~40歳代の熟練者揃いであったことを根拠に、人的エラーではなく機体トラブルなど不可抗力な要因が働いたためとの推察もなされており、結局明確な事故原因は明らかにされておりません。

確かに海保のクルー、特に飛行長はこの機を駆っての海難救助や災害時の物資運搬などの功績が認められて航空局から表彰されているほどの腕前を持ち、また”教わる側”である全日空の課長に至ってはヘリだけでも総飛行約3,300時間を誇る、社内では無論おそらく国内でももっともヘリ操縦経験が長い第一人者だったのです。

しかしながら、あくまでも個人的な憶測としてはこのキャリアが”仇”となった可能性も排除できません。

本件の乗員の中では課長が一番年長者だったこともあり、たとえ機種が違えど相手の経歴と技量を慮れば初歩的なポイントを一から教示するなどかえって失礼にあたるものと考えられても不思議ではなく、本レクチャーの流れとしては基本的に教官役が”余計な口出し”をせずとも大方の理解が得られ、そしてこれまではほぼ問題なく進捗していただろう状況が窺えます。

但し、当日の課程であるオートローテーション訓練は、言うなれば「上空飛行中において意図的にエンジンを停止、墜落の恐れがある状態にした機体を操縦士の操作により態勢を維持しつつ滑空させ動力に頼らず軟着陸へ導く」という習得が必須ながらも実際は滅多に使うことのないイレギュラー的飛行法の実践であり、今までの技法とはやや”毛色”の異なるものでした。

また今回の事故機、シコルスキーS-55型は最大乗員12名・自重2トンあまりの中型機で、全日空が従来から保有している3人乗りの小型ヘリ(ベル社47型系)とは明らかに別カテゴリーに属する機種であり、もし従来機よりおよそ3倍も重いこの機体をいきなり動力なしで着陸させるとしたら、会得している技術の単純な応用という訳にもいかず、いくらベテランでも扱いにはさすがに難儀したのではないでしょうか。

それらを踏まえた上で察するに「失速状態で降下の後、接地直前に一度態勢を立て直したように見えた機体が、そのまま仰向け(あるいは横倒し)に傾き墜落・炎上した」との意味合いの目撃者談話からは、「操縦方がリカバリー対応に”手間取っている”状況の中で、前述したような”目上の実力者へ対する遠慮”によって教官役の判断・対処が遅れ、すんでのところで慌ててアシストを施したもののもはや間に合わなかった」という場面が浮かんでくるのです。

結果論にはなりますが、それでも通常態勢でそのまま不時着していればまだ最悪のケースは免れたかも知れなかったところに、もし機体破損が必至となるハードランディングを回避すべく施した咄嗟の緊急操作がかえって反転(横転)着陸と炎上を呼び、結局被害を拡大してしまったのであればやるせないことこの上ありません。

もちろんこれは、実際のところ特定できていない操縦者を全日空社員に見立てた私個人の勝手な想像に過ぎなく、単に機体トラブルや気象条件が原因の可能性も残されますが、それを語れる関係者がいない以上真相が明らかになることはありません、だがひとつ間違いないのはこの悲劇により複数の優秀なヘリパイロットを一度に失ってしまったという現実です。

事後、海上保安部函館航空基地ではしばらくヘリ操縦担当の保安官の人員不足に悩まされたと聞きますし、全日空においても事故から約1か月後に納入された同型ヘリの運用実績に関する情報はとんと耳にせず、2機目が導入されることのなかった同機は昭和42年に静岡県で事故を起こし破損、表舞台から”ひっそり”と姿を消しました。

草創期におけるいち早いヘリ導入や農薬散布市場の開拓と定着化など、常に「先駆者」の立ち位置にあった全日空としては、後発のヘリコプター会社(あるいは部門)が次々に設立される状況の中で、中型機による新しい事業展開を模索していたと思われますが、ヘリ操縦の実務キーマンをこのような形でなくした影響を受けその後の方向転換を余儀なくされたのかも知れません。

しかし、この事故で相当の痛手を被った全日空は9か月後、更なる悲劇に見舞われることになるのです。

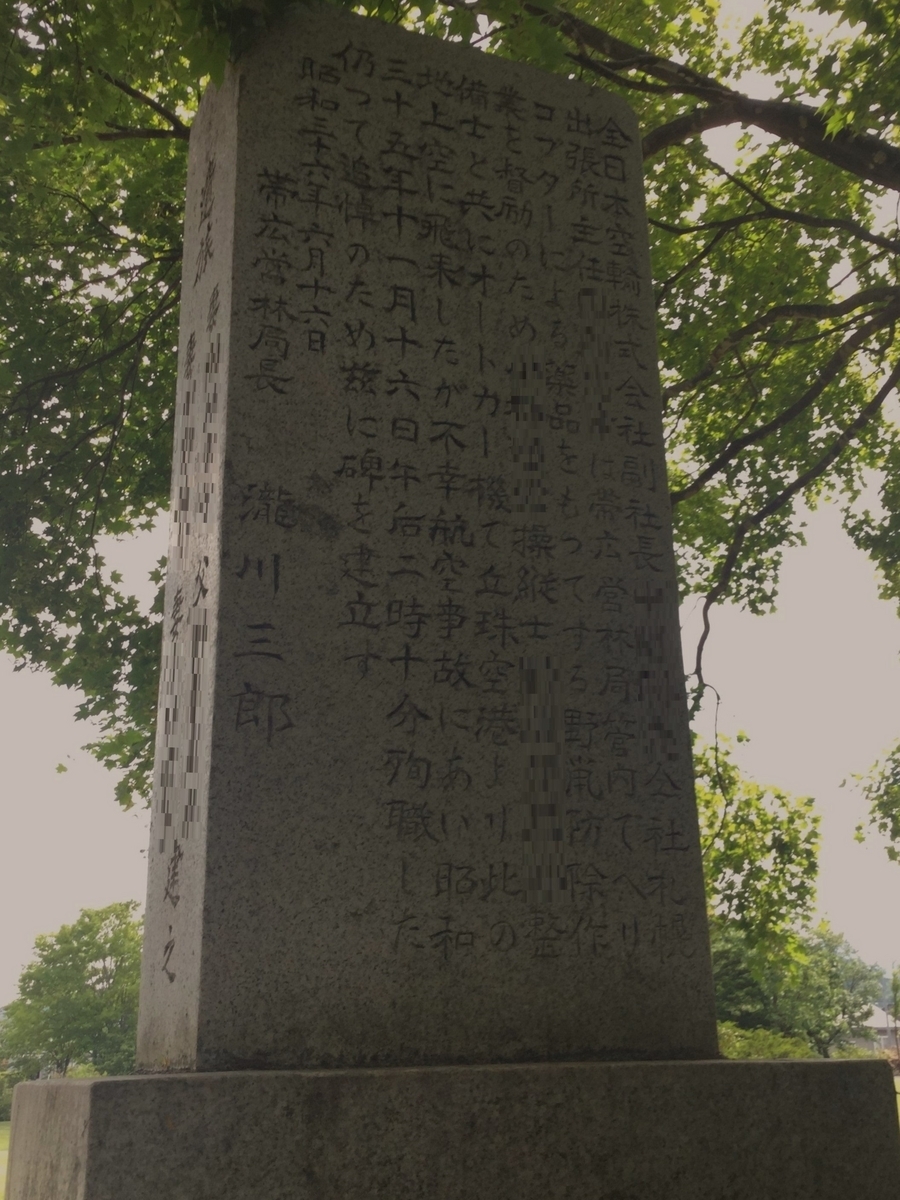

【新得町】「翔鵬の碑」

事故発生年月日:昭和35年11月16日

建立年月日: 昭和36年 6月16日

建立場所: 上川郡新得町西1南3

昭和35年(1960年)11月16日、午後3時の帯広「十勝飛行場」では帯広営林局長が訪問客の到着を待ちわびていました。

局長みずからが出迎える程のその客人とは代表取締役専務をはじめとする全日本空輸の訪問団であり、この度該社が営林局より受注した「十勝・根釧地域の国有林を対象としたヘリコプターによる野鼠用毒餌散布役務」の現地視察及び表敬訪問のため、社有の小型航空機に乗って札幌飛行場(丘珠)から帯広へ向かう段取りになっていたのです。

ちなみに全日空が北海道の営林局からこのような大型案件を受注するのは実は今回が初めてではなく、日本ヘリコプター輸送時代の昭和30年(1955年)には前年の通称「洞爺丸台風」の影響で深刻な被害を受けた広域の山林内における倒木へ対する防害虫用薬剤散布の依頼を受けた前例があり、保有ヘリ5機をフルに駆使し5か月間で実施した散布範囲は延べ5万ヘクタールにものぼり、2シーズンにわたる同役務で得た収益は会社創業以来初の「黒字決算」へ大いに貢献したのでした。

昭和29年からいわば試験的に始められた本事業がこの北海道での成功事例をきっかけに全国規模へと大きく展開、受注量とそれに伴う売上・利益額の着実な伸長を果たしたのは間違いない事実として、その一方で業務の性質上春から秋にかけておよそ集中される需要時期の極端な”偏り”状況は、それゆえ無計画に数を増やすこともできない機材を「いかにして効率的に運用するか」との悩ましい問題をも同時に生み出しました。

そういった意味では今回の事案受注は同社にとって非常に有難いものと言えました…というのも、本件の防除対象となる野鼠(エゾヤチネズミ)によるカラマツ等の樹木への食害事例の大半が冬季間にもたらされる都合上、毒餌散布時期は降雪の直前、つまり本来ヘリ需要の閑散期にあたる11月頃がもっとも適切とされていたためです。

今後もコンスタントな受注が期待できそうな有望案件の契約の報告を受け、北海道の出身でありヘリコプター営業部長を兼務していた専務もさぞ上機嫌で来道されていたのでしょう、だがこのために一挙に6機を投入された”自慢のヘリ部隊の勇姿”を彼らが目にすることは叶いませんでした。

さて、予定時刻をとうに過ぎても一向に姿を見せない状況を気掛かりに思った局長が全日空の札幌出張所へ問い合わせたところ得た回答は「定刻通り午後1時20分に丘珠を発っている」とのこと、ますます言い知れぬ不安に襲われた氏でしたがその予感は不幸にもすでに的中していたのです。

11月16日の午後2時10分頃、十勝飛行場から北西方向約30kmの地点にあたる新得町の牧草地に英国オースター社の小型航空機(オートカーJ/5G型3023号機)が墜落、乗っていた全日空の社員4名全員が死亡するという惨事が発生しました。

目撃者によると飛行中に突然左翼を失ってから「きりもみ」状態であっという間に墜ちてしまったようですが、その後の調査の結果どうやら主翼下部の支柱の金属疲労による破断が空中分解へと至った直接の原因だと言われています。

調べれば、当該機は全日空との合併前における「極東航空」によって会社発足間もない昭和27年(1952年)に導入された4機中の1機であり、同31年12月に大阪で不時着事故を起こし大破しながらも、後年(昭和34年)に社内連絡機として使用するため他機の残存部品等を集めて「再生」されたという”いわくつき”の機材でした。

とは言えもちろん、検査や整備によって規定の安全基準はクリアされていたと思います、しかし問題の支柱が先のアクシデントの際に一見では分からないレベルのダメージを受けていながら不具合状況が見落とされていた、あるいは強度検査の基準内に収まる程度の補修を施してそのまま使用されていた可能性はないでしょうか。

また地元陸上自衛隊の航空隊長が事故直後に述べた内容では、晴天続きの気候が引き起こす局地的な下降気流や日高山脈方面からの強烈な吹きおろしの風など、事故現場である狩勝峠の十勝側ならではの晩秋~初冬における独特な気象現象についての指摘がなされています。

つまり、原因が疲労した金属の破断で間違いないのならやはり何らかの強大な力が機体に加わったはずであり、おそらく前述のような不測の自然現象による強い影響を必ずしも万全の状態ではない機がまともに受けたがために起こってしまった不幸な事故だったと想像できます。

先述の151号機事故での運航部門の責任者に続き、営業セクションのトップを含む職員までをも立て続けに失ってしまった全日空のヘリコプター事業、その後は薬剤散布需要の増大を背景にした農林水産省が主導する調整団体の設立(昭和37年)などをきっかけに参入障壁の下がった同事業へ関与する競合先が増える中、これまでとはまた違う営業戦略を考慮しなければならない難しい時代を迎えることになります。

然して、空中散布時における薬剤飛散に起因する健康被害が問題になり始めた昭和47年(1972年)には経営方針が見直された結果、遂に本事業からの完全撤退が決断され、それに伴い保有機材も順次売却、昭和27年の創業以来20年もの間会社の運営を支え続けてきたヘリコプター事業部がその後再び”浮上”する時は訪れませんでした…だがもはや旅客輸送関係の収益が全体の中で圧倒的に大部分を占める状況下で、この措置が会社へ与えた影響はほとんどなかったのでしょう。

その点、創業メンバーの一人として、ヘリへ対する思い入れが人一倍強かったであろう専務(事故翌日に副社長へ昇格)が、もし予定通り次期の社長になっていたら果たしてどのような経営の”舵取り”をしたのか…やはり時代の波には抗えないながらも、あるいは新需要の開拓によるあらたな展開があったのかも知れませんが、すべては夢の中の話です。

現在、「現存する国内最古のヘリコプター」として創業当時に導入された実機(ベル社製47D-1型7008号機)がANAグループの総合訓練施設「ANAブルーベース」(東京都)に展示保存されています。

その一見”模型”と見間違いかねない程の小さな機体が、全日空のみならず戦後日本の航空業界の「事始め」に大きく関わったことは、今から”ほんの”70数年前にあった紛れもない史実なのです。

碑面

碑文