(2018/10/7投稿)

今回も道北地域における鉄道にまつわるエピソードが続きます。

北海道の鉄道の歴史を遡ると、今から約140年前の明治10年代には我が国で実質3番目の開業路線「幌内線」(幌内⇔小樽)が既に通じていましたが、その後道内にあまねく鉄路が拡張されていく節目の年となったのは「北海道鉄道敷設法」が公布された明治29年(1896年)だと言えます。

財政上の都合を盾に歳出を渋る”時”の大蔵大臣を説き伏せやっと確保した予算を元手としてこの年より本格的に動き出した”一大プロジェクト”、まず手始めに着手されたのは、そこまで私鉄の既成線が通じていた砂川(当時・奈江村)の南空知太(そらちぶと)から旭川へと至る「官設鉄道上川線」の新設でした。

この上川線が明治31年(1898年)に完成したことにより、旭川を基点として道内を縦横に結ぶ路線の延伸が加速されていく背景については『塩狩峠客車暴走事故』の逸話の中でも少し触れたところです。

かくて、拓殖増進へ向け鉄道網整備の第一歩が進められた訳ですが、いざ施工に至り種々様々な難問に突き当たることになります、中でも工事の進捗をとにかく妨げたのは道中の険しい山々や大きな河川を越える際にどうしても避けて通れない「トンネル」と「橋梁」の建設時においてでした。

それでもまだトンネルに関しては木材やレンガ・セメントなど主たる構成素材の国内調達が可能であり、工法を会得してからは”人海戦術”により何とか「自営」での対処が出来たものの、一方で橋梁、殊に大河に渡すべく頑丈な「鉄橋」の場合は、当時自前で橋桁や各部品を製作する技術がまだ確立されていないがため結局”橋体まるごと”を外国から輸入せざるを得なく、それにかかる膨大な費用と”当てにならない”納期が予算をいたずらに圧迫し、そして工程の狂いをしばしば招いたのでした。

その時代の置かれた状況を理解した上で、明治から大正期にかけて建設された道内の鉄道路線のルートをあらためて見ると、川の流れに沿って線路が大きく迂回している地点が多々見受けられ、なるほどいかにして渡河を避け架橋数をなるべく少なく抑えるように考慮されていたかが窺い知れます。

しかしやがて、国策として官営の大規模製鉄所を設立し(明治34年)、機械化された鉄工場が軍需や民需向けの金属部品を生産・加工出来るようになった明治末期に至る頃には、依然欧米の模倣に過ぎないまでも日本の工業技術は目覚ましい進歩を見せていました。

そして、それまで大学の講義や海外留学を経て工学分野を専門的に修学し輩出されていた技術者やその”卵”たちにとっても、培った知識や手腕を振るう国内環境がいよいよ整いつつある中で、ある者は軍需産業の世界へ、またある者は鉄道・橋梁、あるいは運河・港湾といったインフラ整備に欠かせない構造設計や建築・土木の現場へとその身を投じていったのです。

だが、まるで未開の山林や峠に鉄路を通したり、太古からの姿をそのまま残す荒れた河川と対峙しなければならない北海道での土木工事に際して「机上の計算」では量れない数多くの事故や深刻なトラブルが頻発しました…そのため現場で不幸にも命を落とす悲運に見舞われた人々は決して少なくなかったことでしょう。

とりわけ、大きい犠牲が払われたとされる鉄道敷設工事に関しては『鉄道工事殉難労務者慰霊碑』のエピソードで取り上げたような労働者が被った悲しい受難の記録も残されていますが、ここでは技術発展の陰で、鉄道の橋梁建設に携わり不慮の事故によって職に殉じたエンジニアたちに焦点を当てて記してみたいと思います。

【旭川市】「今津不非登君之碑」

事故発生年月日:明治31年 9月10日

建立年月日: 明治31年10月

JR函館本線の下りルートを札幌から北へ向かって辿っていくと、終点旭川駅に到着する直前に架かる大きな鉄橋の存在が目に留まります。

四方を山々で囲まれる旭川市は、域内を流れるその数が大小合わせて実に「160」河川を超えることから”川のまち”の異名を持っていますが、それらの支流を束ね市街地の真ん中を”突っ切る”大河「石狩川」に渡されているのがこの延長約300mの鉄道トラス橋「第二石狩川橋梁」です。

そしてその碑は橋の下流側、左岸堤防下の一角に建っていました。

いかにも古めかしい外観の碑面には「今津不非登君之碑」とあり、傍らの案内板に目を向けると明治時代の橋梁完成時においてそれを視察中水難によりここで命を落とした一人の大学生を祀っていることが分かります。

ただ、現代からするとこの史実の持つ意味や”立派”な石碑が建立されている意義について読み取るのは難しいかも知れません、しかし碑には実は二つの興味深い要素が秘められているのです。

ひとつは、前面にこそ表していないもののこの碑の実質の建立者が、我が国初の近代土木工事と位置付けられている「琵琶湖疎水工事」や最初の水力発電施設である「蹴上発電所」(ともに京都府)の設計・建設を明治20年代に成し遂げ、その後北海道庁鉄道敷設部長として現場の側から官設鉄道の誕生・発展を支えた、まさに「水運の父」や「北海道鉄道の父」の名にふさわしい工学博士「田邊朔郎」技師であり、そしてもう一つは官庁側の意により建てられた「鉄道事業に殉じた人」を祀る碑の内ではもっとも古くからある中の一基であろうことです。

後年に田邊氏が講演の場で自ら言及しているように、毎年の「お参り」のためこの碑を繰り返し訪れていた慣習がその後各地方へ徐々に波及し、ゆくゆくは全国の国鉄本支社(→JR各社)における職員の殉職碑建立や合同慰霊法要の定期的な営みという形へ発展しました、つまり言うなれば現在施されているそれら鉄道関係者の追悼儀式の”始まり”がここにあるのです。

では、北海道のみならず日本の土木工事における最大の功労者のひとりである氏をそこまで”心痛せしめた”この出来事とは一体どのようなものだったのでしょうか。

時は明治31年(1898年)7月、序文で記した「官設鉄道上川線」(空知太⇔旭川)がめでたく開通し、札幌や旭川では関係者を招待しての盛大な祝賀会が催されていました。

しかし華やかな宴が開かれる裏で、本工事は完工までの道のりにおいて苦難の連続を強いられました、何故ならその距離60km程とさほど長くない区間内には、崩れ易い特殊な岩盤の中に通さなければならない「神居古潭峡谷」(カムイコタン)におけるトンネル掘削や、石狩川・空知川といった大きな河川を越えるために3本の長大鉄橋を架ける必要があるなど、当時の技術で乗り越えるには極めて高い障壁が次々と行く手を遮っていたからです。

それでも、田邊技師らの綿密な計画・指導の下で難関を各々クリアしていった現場でしたが、工事も半ばに至って問題がまたひとつ、事前発注されていた「第一及び第二石狩川橋梁」の橋体が、製造元であるイギリスのメーカーで起こった労働争議による揉め事のとばっちりを受け、大幅な納期遅延を免れないという想定外のトラブルが発生しました。

このもどかしくも悩ましい状況に際し、工期を遅らせる訳にもいかず対応を迫られた現地では、仮設の「木橋」の架橋という”急場しのぎ”によりひとまず難局を乗り切ったと言います…もっともこれについては「河川の流量と橋が受ける影響を見定めるため当初から仮橋を設ける計画だった」とする話もあり実際のところは定かでありません。

ともあれ、このように一部”不完全”ながらもついに旭川まで到達した上川線の開通の知らせは全国でも報じられ、鉄道関係者はもとより前年に新編成されたばかりの東京帝国大学工科大学土木工学科(現・東京大学工学部)の学生たちの耳にも入るところになりました。

正式な「大学」としては東京と京都の帝国大学しかない時代のこと、そこへ通う大学生は当然ながら全国から集められた選り抜きの”エリート集団”であり、少数精鋭のこの”選ばれし者たち”は各専攻部門のエキスパートとして、これからの日本を導く宿命を負わされているといっても過言でないくらいの存在だったのですが、一説では上川線敷設工事において、土木工学科の学生が「実習」として隧道や小規模橋梁の設計などに一部関わっていたそうです。

おそらく大学の先輩にあたる田邊氏からの依頼に応じたものと考えられますが、だとすれば同科の有志7名が挙行した夏季休暇中を利用しての上川線を中心とした道内巡察旅行には「関係者としての竣工現場の確認」という目的が当然含まれていたのでしょう、かくて彼らがはるばる来道したのは開通直後の明治31年7月末、自らが携わった案件の他にも厳しい自然環境の中で現場状況に即して造り上げられた隧道や長大橋梁を実際その目にすることで、講義で学ぶ理論や学内での実習だけでは得られないものをおそらく感じ取ったのではないでしょうか。

こうして過ごすこと1ヶ月余り経った9月5日、さぞ有意義だったであろう向学の旅にも一区切りつけた学生たちがそろそろ帰京の準備を進めていた頃、北海道の広域では大雨が降るあいにくの天候に見舞われていました。

その時はこの雨が後々まで歴史に残る災厄をもたらすなどとはもちろん誰にも想像出来ませんでした…だが発達した低気圧の影響でそれから三日三晩猛烈に降り続けた豪雨は道北から道央地方を中心に各河川の増水を引き起こし、最後にとうとう石狩川本流の「大氾濫」へ及ぶまでその勢いを止めることはなかったのです。

そして迎えた9月7日、遂に満水の域を超えた石狩川流域のあちらこちらでは同時多発的に洪水が発生、溢れ出た逆巻く濁流は沿岸の家屋をことごとく押し流し、とりわけ犠牲者の数が多かった石狩国空知郡や夕張郡など中流域の村落を初めとして、道央全域に渡り甚大な被害を生む事態となってしまいます。

最終的に氾濫域1,500平方km、罹災家屋約24,000戸、そして各地の死者・行方不明者合わせて248名を数えたこの未曽有の大災害、帝大生たちが滞在していた旭川でも市街地の広い範囲で浸水、界隈で6名の死亡者を出す程でしたが、彼らに”この時”被害の及ぶことがなかったのは不幸中の幸いでした。(各数値には諸説あり)

さて嵐が去った後、石狩川に沿って敷設されていた上川線は見るも無残な状態にありました、奔流によって築堤の土砂は浚われ神居古潭のトンネルでも一部が崩落、いわんや木製の仮橋など無事でいられる訳もなく、所々が流失しまるで”廃墟”と化したその有様を目の当たりにした鉄道関係者がすっかり途方に暮れたのはもちろん言うまでもありません。

2ヶ月前のあの晴れがましい姿はもはや見る影もありませんでした…だが一見無価値になり果てたこれらの”残骸”は、一面からすると土木工学専攻の学生たちにとって、自然の破壊力と構造物が受ける影響を検証するための実物のサンプルとして”滅多に目にすることの出来ない”注目に値するものだったのです。

鉄道の被災により東京へ帰る手段をしばらく断たれてしまった事情もあってこの際は、自身が関与したものに加えて「神居古潭隧道」や「第二石狩川橋梁」等主要構造物の被害状況視察の挙行を決めた彼らでしたが、自然の脅威の矛先が今度はおのれへ向けられようとはその時にはまさかにも思わなかったことでしょう。

天候もすっかり回復した明治31年9月10日、2班に分かれた内”橋梁担当”の二人の学生の姿は第二石狩川橋梁の上流側の川面を右岸から向こう岸へと横切らんとする小さな木舟の上にありました。

というのも、河上から橋を目近に観察するのに活用を予定していた大きめの「渡し船」が彼らから見て反対側の左岸に係留されており、橋上が通れる状態にない以上、そこへ行き着くにはまずは何らかの方法で渡河する必要があったからです。

当日の川の様子は見た目落ち着いていたものの、あの大洪水からまだ3日目にしての水嵩は平時に比べると遥かに高かったと思われます、然して急遽雇われた二人の農夫が操る4人乗りの舟が対岸側へ達しようとした時…にわかに速まった流れによって舳先の向きが急におぼつかなくなり始めました。

実は、今でこそ治水工事により”まっすぐ”に修正されている当地の流れは、当時下流側へ向かって右に大きく湾曲しており、一見では分からないまでも内周側と外周側の水流の様相はまるで違っていたのです。

ただでさえ水量の多さに応じて流速を増していたところに、その上いきなり変貌した流れにあおられた”ちっぽけな”木舟が対処など出来るはずもなく、制御不能となった舟はあれよという間に、流失せずに残っていた第2橋脚手前の「流木除け」に激突、そもそも橋の保護目的のため強固に造られ、先の激流にも耐え抜いた程の頑丈な構造物がこの”漂流物”を”木っ端微塵”にするのはいともたやすいことでした。

なすすべもなく水面に投げ出された彼らはその後必死に泳ぎながらめいめいが何とか岸へたどり着きます…ただその中に学生のひとり「今津不非登」氏の姿だけがありませんでした。

学業成績が人並み優れていたのは無論のこと、陸軍少将へまで上り詰めた”歴戦の勇士”を養父に持つからには、おそらく武術もたしなむ「文武両道」に秀でた若者だったと想像される今津氏、だがそんな彼も実は「水練」だけはまったく不得手だったのです。

当時の新聞報道によると、それでも破片の舟板に取りすがって100mほど漂流する様子までが確認されていますが、学友らによる懸命の捜索の甲斐もなく、無念にもとうとう力尽きた氏が発見されたのは二日後、場所は彼自身が担当したとされる「衞潭橋」(現・江丹別川橋梁)の架かるところをも通り過ぎた下流側だったそうです。

かくして、これから北海道の発展のために尽力してくれたかも知れなかったひとりの有望な”金の卵”は、唯一の弱点が致命的な仇となり、異郷の地でその24年の生涯を終えることになりました。

冒頭にある彼の犠牲を悼む碑が旭川の寺院境内に建立されたのは事故から1ヶ月後の明治31年10月のこと、下世話ながらそれなりの手間と費用もかかるものがこれほど早く完成している背景には、道庁鉄道部の最高責任者のひとりである田邊博士の意向が強く働いた可能性が高いものと推察されます。

思うに、かつてその距離延べ1,600kmもの人跡未踏の鉄道敷設ルートを自らの目と足で事前調査・策定し、大学や留学で得た知識や理論だけでは決して成し得ない北海道の開発の難しさと苦労を身をもって知った博士としては、「高い学識に加えて、よほど強い信念と覚悟がある者でなければ務まらない」貴重な後進を、自身が北海道と関わる内に何とか見出し育てようとしていたのではないでしょうか。

その強い期待の表れとして、彼ら「技師候補生」へ対する設計依頼や今回の巡察の”お膳立て”にももしや一役買っていたのかも知れないが故に、後輩の殉難という結果は博士にとって大きな落胆とともにとりわけ痛惜の念に堪えなかったものだったに違いありません。

しかし、明治33年に職を全うし北海道を離れた氏がその後も来道する度に必ず訪れたと述懐されるほどの史跡にも拘らず、寺院裏手のあまり人目のつかない線路脇に”ひっそり”置かれていたこともあってか、後年に至るも実際にはその存在を知る者はほとんどなかったそうです。

こうした由緒がありながらも人々の記憶に残ることなく時代に埋もれてしまった史実とその”証し”は、平成5年に私費で案内板を設けるなどした元国鉄職員らの「掘り起こし活動」を経て、この度の移設により一世紀越しにやっと”日の目”を見る運びとなりました。

事故だけを取り上げれば誠に失礼ながらそれほど大きな出来事ではないようにも思えますが、しかしその時代の背景や関わった人物との絡みを踏まえて捉えると、旭川の歴史を語る上でこれもまた是非知っておきたいエピソードのひとつと言えるのです。

※慰霊碑建立地にある説明文と内容に異なる部分がありますが、当時の新聞記事に個人的憶測を加えたものとして御理解ください。

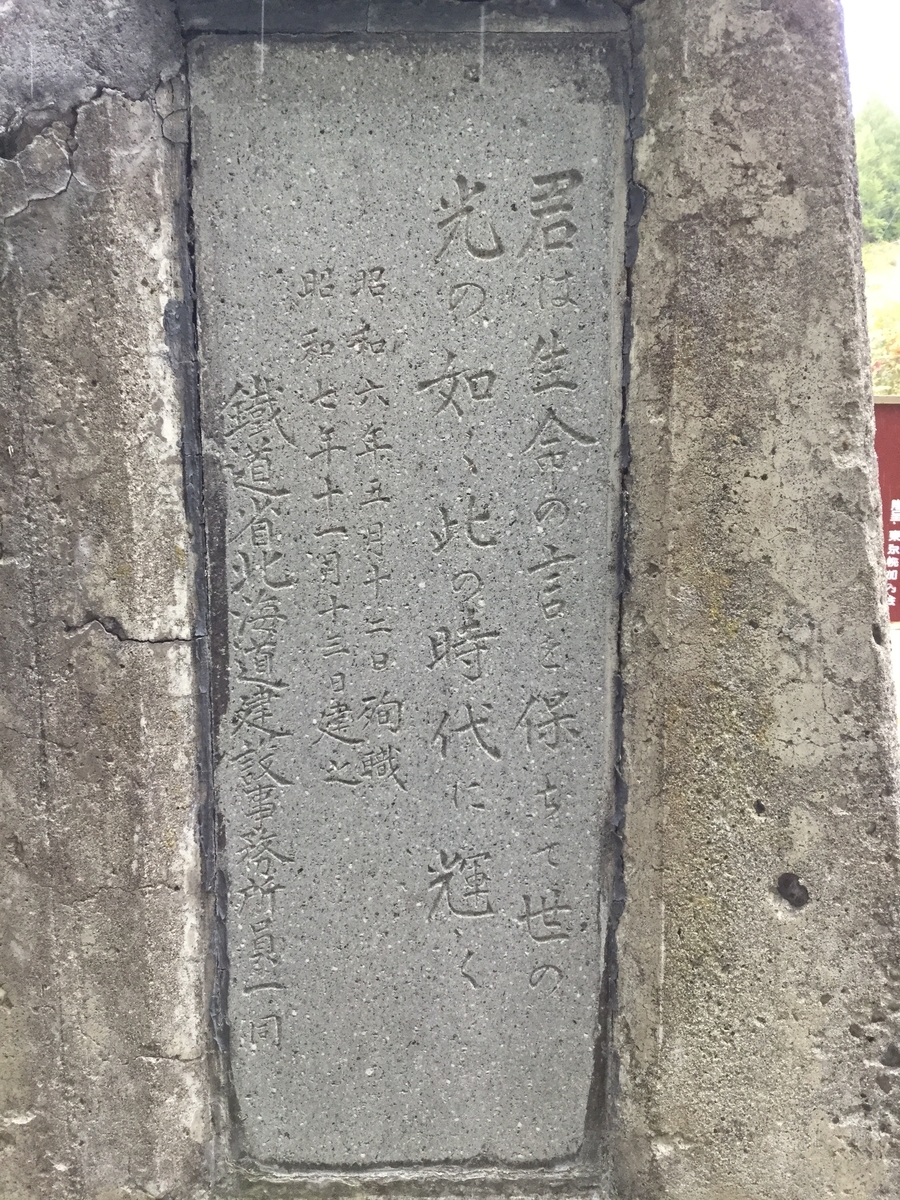

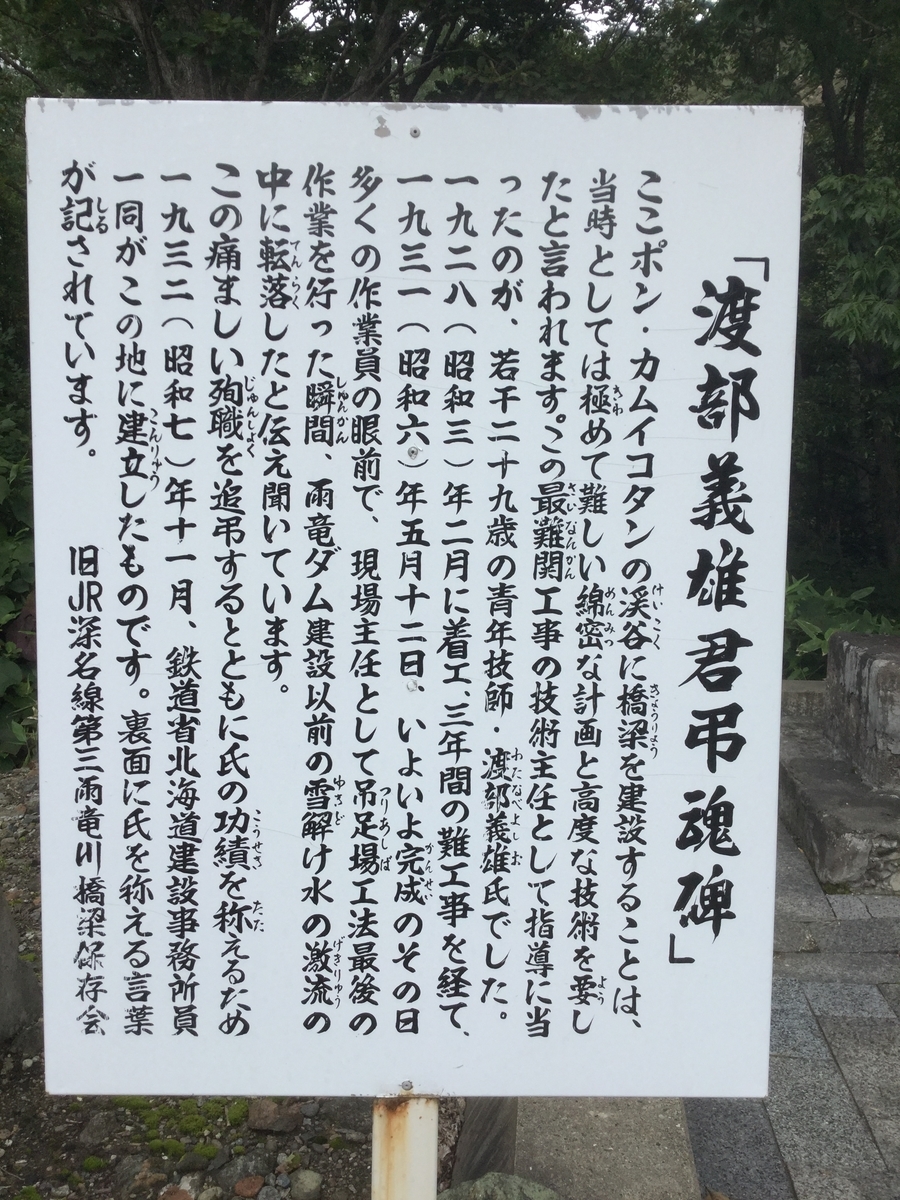

【幌加内町】「渡部義雄君弔魂碑」

事故発生年月日:昭和 6年 5月12日

建立年月日: 昭和 7年11月13日

平成22年にこれまでの空知支庁から上川総合振興局へと管轄が移された雨竜郡幌加内町(ほろかない)、自治体が制作するホームページには当地が持つ3つの「日本記録」についての記述がありました。

蕎麦(ソバ)の作付面積・生産量と国内最大の人造湖である「朱鞠内湖」(しゅまりない)、そして非公式ながらも町内の母子里地区(もしり)で昭和53年(1978年)に記録された国内最低気温(氷点下41.2℃)です。

また今年(平成30年)2月には、北海道内における最大(最深)積雪量の公式記録を48年ぶりに塗り替える「324cm」という数値を観測しています。

もっとも、その内気温については隣接する美深町での「氷点下41.5℃」(昭和6年)をすべての観測所測定値の中での最低記録とする向きもあるものの、いずれにせよとりわけ酷寒にして、かつ豪雪にも見舞われるこの地域が道内でもっとも厳しい冬を体感出来る場所のひとつであることに間違いありません。

かような、人が生活を営むには決して易しくない環境にある幌加内に入植民が定住したのは明治30年(1897年)頃が始まりとされていますが、その後需要が高まった木材資源の搬出などを主目的として、この界隈に初めて鉄路が敷かれる計画が具体化し建設に着手されたのは今から100年近く遡る大正11年(1922年)、深川町を起点として雨竜川沿いに北上する路線は「雨竜線」(のち幌加内線→深名線)と名付けられ、幌加内村朱鞠内を目指して工事が進められていきました。

およそ80kmの距離を6工区に細かく区切られた敷設工事は途中、町境における地盤が悪い中での「トンネル掘削」に手こずり、ほぼ中間地点の幌加内市街へ到達するまでに約7年の歳月を要しました、しかしこの先の工程に際して今度は「鉄橋造り」に進捗を阻まれることになります。

朱鞠内までの道程では著しい蛇行により行く手を都度遮る雨竜川本流を越えるための5箇所の橋を建設する必要がありましたが、中でももっとも作業の難航が予想されたのは第4工区、雨煙別⇔政和間のポンカムイコタン渓谷に渡す計画の「第三雨竜川橋梁」でした。

と言うのも、険しい谷間に架けられるこの橋は長さこそ約100mと取り立てて長大という訳ではないものの、直下の急流の中に橋脚や架台(ベント)などの支持構造物を配置することが出来ないため、横桁を中間で受け支える術がなく、従来工法による架橋が事実上不可能だったからです。

そこで、本工事は「ケーブルエレクション斜吊式架桁」という北海道では初めてとなる特殊工法による施工が試みられることになりました。

この架橋方法はあらかじめ谷の両岸に建てられた2組(計4本)の鉄塔の間にワイヤーロープを張り渡し、塔やこのメインロープを基点に橋桁やそれを受ける梁(はり)を各々ワイヤーで吊り下げながら段階的に橋梁を組み上げていくというものでした。

つまるところ、解り易くは重量物を載せても持ちこたえられる仮設の「吊り橋」を事前に架けるというイメージですが、その実践の前にはもちろん周到な準備が必要となり、設計段階において橋体が受ける荷重や応力と変位、あるいはワイヤーの張力等、それに携わったことのない人には到底理解不可能な構造力学に関するあらゆる緻密な計算が専門家によってなされています。

かくて、当時の持てる架橋技術の粋を集めた「雨龍線第三雨龍川構桁架設工事」はまだ雪深い昭和6年(1931年)3月に起工されましたが、この難工事の設計と現場主任を担当したのが、鉄道省北海道建設事務所職員の「渡部義雄」氏でした。

北海道帝国大学附属土木専門部出身という輝かしい経歴を持つ彼は大正15年同部卒業後に鉄道省へ就職、前出建設事務所に配属されたのち早速、道南の「木古内線」(上磯⇔木古内)建設工事に技手として従事しています。

昭和5年に開通した同工事において測量から完工へ至るまでの現場指導の重責を無事に果たした氏は、休む間もなく今度は道北の雨竜線の事案に加わるというまさに「縦横無尽」の活躍をしていたのでした。

さて、本工事の”主役”たる鉄塔の設置地点として設定されたのは、崖縁から中ほどへ約25m、谷底の流れの両際に径間45mの間隔にて既に立ち上がっていたコンクリート製橋脚の上面でした、現代であれば高所かつ作業スペースの狭いこのような危険なエリアを選択することは安全面から見てもまずないと思いますが、とてつもなくかかる荷重を支える塔をしっかり固定するのに適した土台となる場所は、おそらくこの現場において他にはなかったのでしょう。

鉄塔仮設を前提としてやや大きめに作られていたとは言え、幅1m足らずの防護柵すらない橋脚上で高さ「18m」にも及ぶ塔を組み上げる作業にはさぞ難儀しただろう…と思いきや、”素人の心配”などよそに実際の建て込み工事は危険を”ものともしない”「鳶職人」らの手によって難なく処理されたと聞きます。

こうして「吊り足場」の準備を終え本番の構桁工事が始まった現場ではその後も渡部氏の監督の下で、初めて手掛ける工法にも滞ることなく、工程表のスケジュール通りにて作業がこなされていきました、いかに前段階の設計や現場指導が正確・的確で、そして作業員たちが指示通りの”良い仕事”をしたかを窺い知ることが出来ます。

起工から2ヶ月余り、然してポンカムイコタンの大自然の中に”壮観”なる「トラス橋」が渡されました、それを眺める渡部主任もここまでトラブルもなく終わった工事に安堵、そしてその仕上がりにはおそらく大いに満足したことでしょう。

すべては彼の計算通りに事が進んでいました…但しその日を迎えるまでは…。

昭和6年(1931年)5月12日、橋梁の組立工程をすべて終え、あとは塗装工事を残すのみの現場では、”お役御免”となった鉄塔やロープ等仮設設備の解体・撤去作業に取り掛かっていました。

既に橋上構造物が組まれているが故にいよいよ足の踏場もない橋脚上の端では、塔を”バラして”下ろすための段取りが進められ、塔本体やそれを吊る支点として脇に添えられた木柱には幾本かのワイヤーロープが取り付けられていました、ところがいざ吊り上げようとしたその時…内1本の張り詰めたワイヤーが何かのはずみで突然外れ、跳ね上がったその鋭い”切っ先”はあろうことか、すぐそばで作業の手引きをしていた渡部主任の胸部を直撃したのです。

その勢いは人ひとりを刎ね飛ばすには十分余りあるものでした…皆の眼前で真っ逆さまに彼が墜落した先、起工時には川岸だったはずの地点は雪解けによる雨竜川の増水でもはや逆巻く「川中」に変わっていました。

昭和7年に刊行された本工事の概要を記録した文献に収められている現場から撮られた増水時の流れの写真や量水のデータを見るに、この時水深240cmにも達していた急流に呑まれながら無事に済む可能性が極めて低かったであろうことは容易に分かります。

設計時点から本工事に携わり、無数に張り巡らされたすべてのワイヤーロープの緊張状態までをもおそらく計算・把握していた渡部氏は、最後の最後に至りただ1本のロープの想定外の挙動によって命を落とす結果になったのです。

この悲劇がなければそれからも道内における鉄道敷設や土木工事全般の発展にきっと大きく貢献したに違いない有能な若きエンジニアの死を悼み、橋が竣工した昭和6年7月には地元政和集落(当時・正和)の住民らの手により慰霊の木碑が現場近くに建立されました。(現在の石碑は翌年に建て替えられた2代目のものです)

そんな犠牲を払いながらも幾多の難局を突破し、約11年間の工期を費やした「雨竜線(幌加内線)」がついに全通したのは翌昭和7年10月のこと、のち名寄まで延伸され「国鉄深名線」となった路線は、戦前における「雨竜ダム」建設資材の運搬、そして戦後の昭和30年代までは木材の積出手段として重宝されましたが、それらの需要の落ち込みと沿線地域の過疎化に伴った貨物輸送量・利用客数の激減を見たその後は一転、全国的にも有数の「大赤字路線」へと転落してしまいます。

代替交通手段の乏しい地域ゆえ、それから幾度も浮上した廃止計画の話をその都度何とか回避し、平成7年(1995年)まで”延命”されたこの不採算路線でしたが、最後は廃線の運命から逃れることがとうとう出来ませんでした。

深名線の名が消えてからはや20年余りが経ち、かつてここに鉄道が通っていた名残も年々薄れていく中で、渡部主任率いる作業員らが情熱と「命」を懸けて造り上げたこの「第三雨竜川橋梁」は北海道の歴史的に貴重な土木遺産として登録・保存され、今も往時のままの姿を望むことが出来ます。

冒頭のホームページでは”敢えて”紹介されていないもう一つの日本記録、「日本一人口密度が低い町」の静かな渓谷にたたずむこの”遺跡”を訪れる観光客は、その傍らに建つ碑と案内板を目にして、橋の概要や難工事たる所以とともに、29歳の若さでここに散った「功労者」の存在を知るのです。