(2014/8/31投稿)

今回も太平洋戦争時におけるエピソードが続きます。

この戦争では、多くの軍人・軍属に加えて、約80万人にものぼる民間人が犠牲になったと言われていますが、とりわけその末期においては、米軍による本土空襲や沖縄上陸作戦、原爆投下などに際し莫大な数の一般人が国内で巻き添えとなりました。

そして、本州・九州や沖縄のそれとは規模こそ比較にならないものの、北海道でも昭和20年(1945年)7月14日~15日両日において道内70以上の市町村が艦砲射撃や艦載機による空襲を受け、合わせて3千名ほどの民間人が命を落としています。(人数には諸説あり)

この敵襲によって、室蘭市(民間人死亡者数500名余り)・根室町(同400名弱)・釧路市(同200名余り)など、主要攻撃目標とされた太平洋沿岸の都市では軒並甚大な人的被害がもたらされましたが、戦時中北海道内の陸域においてそれに次ぐ規模の”戦没者”を生んだのが実はオホーツク海に面するサロマ湖畔の寒村「下湧別村」(現・紋別郡湧別町)なのです。

ただし、軍需工場や軍港もなく戦略上の重要拠点ではなかったため米軍の標的にならなかった下湧別には、目前まで敵機が飛来するも幸い空襲の被害からは免れています。

ではこの何もない閑静な農山漁村で一体何が起こったのでしょうか、それは”見えざる敵”によって送り込まれた謎の爆発物が一瞬にして100名以上の村民を死に至らしめた極めて異質な事故でした。

昭和17年(1942年)5月、日本軍の攻勢により推移していた太平洋戦争は、後に戦局の変わり目として位置づけられる事になる「ミッドウェイ海戦」を目前に控え、重要な局面を迎えていました。

しかし、戦時中とは言え普段とほとんど変わらない生活を送っていたここ下湧別村の漁民にとっては、そんな国家の重大事など知る由もなく、折しもオホーツク海沖合に現れたニシンの大群の行方が目下の関心事でした。

ニシンの豊・不漁はその年の村民の生活水準にそのまま直結するため、その群の到来に村はにわかに活気づきます。

そんな5月17日、その日も沿岸では村の漁師たちが総出で網を仕掛けていましたが、その作業中に一人が波間に浮遊する金属製の樽状の物体を発見します。

そして、素人目から見ても異様な雰囲気を醸し出すその”水に浮く不思議な鉄の塊”がおそらく「機雷」であろう事に彼らが気付くまでにはそれほど時間はかかりませんでした。

思わぬ危険物の漂着に漁場は騒然となりましたが、「これが機雷であればなおさら放置しておく訳にもいかぬ」との”勇気ある”漁労長指示により網に掛けながらひとまず浜まで引き揚げる事にします。

数十分後、幸い移送途中で爆発する事もなく「ポント浜」の砂上に”恐る恐る”陸揚げされた直径約1.2m・長さ約1.5mの機雷と対峙した一同は、まず警察への通報が先決との判断により代表者が市街地にある派出所へと向かいました。

ところが、その時派出所では村の東側に隣接する「サロマ湖」内で時を同じくして発見された”もうひとつの機雷”を巡って既に大騒動となっていたのです。

”国籍不明”の危険物が二つ同時に漂着したこの”大事件”については、一帯を所轄していた「遠軽警察署」を経て直ちに「北海道庁警察部」へ連絡が取られましたが、意外にも警察部からの回答は「所轄署責任において爆破処理せよ」というまことに素気ないものでした。

実は北海道の特に日本海沿岸地域における浮遊機雷の漂着は当時それほど珍しくはなく、これまでの事例では当該所轄警察署の手によって難なく処理されていたという事実が、先の無関心とも思える本部指示につながる訳ですが、当地では前例がなく、ましてや爆発物処理の専門知識もない遠軽警察署としてはその対処方法に頭を悩ます事になります。

その後即刻開かれた署内幹部会議上では「軍の協力を仰ぐ」という策も提案されたものの、遠軽警察署長としては「他の署が自力で処理しているレベルの事案について他所の助けを乞う」などその自尊心が許しませんでした。

こうして、意地でも地元の手によって行わざるを得なくなった作業は約1週間後の5月26日午後1時に決行すべく、二つの機雷を「ポント浜」一箇所に集め、遠軽警察署の監督の下、その運搬・管理を地元警防団(警察や消防業務を補助する民間組織)に、そして爆破処理を管内にある「生田原銅山」の”発破技師”に依頼する事が正式決定されました。

しかし、この時署長の頭の中ではこれを機にもうひとつの”とんでもない”計画が進行中だったのです。

ここ下湧別村をはじめとする遠軽警察署所轄管内では普段大事件が発生する事もなく、平穏であるがゆえ警察署長の立場としては至って”退屈”な日々を過ごしていました。

また、生活のため日頃と変わらず農・漁業に勤しんでいる人々が、署長の目には「戦時中にも拘わらず危機意識がない不心得者」のように映ってもいました。

そこで、この機雷爆破処理作業を一般に公開、爆発の威力を見せる事で庶民の「戦意」と「国防意識」を高めると同時に、警察の威信を確固たるものにするべく画策していたのです。

かくして、村役場などを介し回覧や口コミで村内はおろか近隣地域にまであまねく周知されたこの”一大イベント”は、物珍しさも手伝っていたずらに人々の興味をそそり、更には当日わざわざそのために臨時列車が手配された事もあって、その日は爆破時刻の午後1時に向けて老若男女合わせて一千人規模の見学者が各地から現場へ向かっていたと聞きます。

さて、決行2時間前の5月26日午前11時頃、現場のポント浜では遠軽警察署長以下警察官9名と、署長命令によってなかば強制的にもれなく召集された下湧別市街及び近隣集落の警防団員約150名が事前集結していました。

二つ並べられた機雷を前に、あとは生田原から火薬の専門家が到着するのを待つばかりでしたが、しかしここに至って爆破方法を巡り現場が混乱する事になります。

通常、機雷の爆破処理というのは水中において一つずつ行われるのが定石であり、その日もそれに従って実行される予定でしたが、当日になってその事実を知る事になった漁業本職の警防団からの猛反対を受けます。

というのも、海中での爆破は一帯の魚介類を死滅させる恐れがあり、それは漁民にとっては明日からの生きる糧を失う事を意味しました。

彼らにしてみれば死活問題だけに警察側からの再三の説得や恫喝に対してさえ一歩も退く事は出来ず、しばらくの”攻防”の末、漁師たちのあまりの頑強さについに根負けした署長は陸上処理への変更をやむなく了承します。

粘った甲斐あって勝ち取った結果に安堵した警防団員たちでしたがその代わり、陸上で爆破するには現在近過ぎる二つの機雷を、誘爆させない距離として設定された約50mの間隔まで引き離す作業が待っていました。

こうして気乗りしないまま予定外の力仕事をする羽目となった彼らの心中には、これらが「既に機能を失った不発弾に違いない」という思いが一様にあったようです。

発見されてから1週間まったくの変化も見せなかったこの”錆びた鉄塊”に対して徐々に警戒心が薄れていった事に加え、ことサロマ湖から運ばれてきた方には、実は数日前に”命知らず”な村の鍛冶屋によってあろうことか持ち寄ったハンマーで叩くという危険極まりない試みがなされていますが、結果その衝撃にもびくともしなかったという事実も、「もはや危険ではない」と彼らを暗に確信させる要因になっていたのでしょう。

それぞれ多忙な仕事が待つ警防団員たちにとって、本業もままならない毎日を無理強いするこの”いまいましい敵”への扱いは、そんな思いもあってか最初と最後では大きく異なっていました。

初めこそその取扱いには慎重を期され、移動も衝撃を与えないように砂上をゆっくり”引きずる”方法がとられていましたが、この段階では労力を惜しんでか本体にロープが巻きつけられ無造作に”転がされて”いたと言います。

しかしやがて、鍛冶屋の”無謀な挑戦”を受けていない方、つまりオホーツク海で発見された機雷が、軟らかい砂から馬車道の硬い轍(わだち)の上に転がり出た瞬間…それは既に浜に到着していた気の早い数百名の”観衆”が見守る中で起こりました。

今まであれほどいかなる反応も示さなかった機雷が、まるでこの時を待っていたかのように火花一閃、大爆発を起こしたのです。

そもそも軍艦をも爆沈させるほどのその破壊力は当初の想像をはるかに超えるもので、破片は爆風に乗って障害物がない砂浜の中を数百メートルに渡り飛散、傍らにいた警防団員や警察官は言うまでもなく、一応安全を考慮して遠巻きに置かれた一般見学者の多くも無事ではいられませんでした。

爆発による黒煙が消えた後には、直径10m・深さ3mの穴と共に、周辺に斃れたおびただしい数の人々が残され、そのほとんどは瞬時にしてその命が失われたであろう様子が一目で判るほど現場は凄惨を極めたそうです。

現場から4kmほど離れた下湧別市街地でさえもその轟音と震動に激しく揺れたと言われるこの前代未聞の機雷爆発事故においては、死亡者112名・重軽傷者112名という未曽有の惨禍を見る事になりました。

そして、この”公開爆破”を企画した遠軽警察署長や、直前において爆破地点を変更させた警防団の代表者も、その過ちを悔やむ時間すら与えられないままこの日帰らぬ人となっています。

この大惨事により現場に居合わせた警防団員のほとんどが死傷し、下湧別村は多くの”働き手”を、そして家族にとっては一家の”大黒柱”を一瞬にして失いました。

「一体誰のせいでこんな事になってしまったのか」…機雷を放った知らざる敵か、現場に丸投げした道庁警察部か、それとも無謀な計画を立案した警察署長あるいは陸上処理を主張した警防団員か…もはやそれをぶつける相手もいない中、人々の行き場をなくした怒りと悲しみだけがポント浜には残されました。

事故から数日後、浜に残るもう一つの機雷の処理がひっそりと行われましたが、際して警防団が召集される事はなく、そしてもう誰一人としてそれを見に行く者はいませんでした。

然して、今回遅まきながら札幌から赴いた道庁警察部の専門係官らの手により沖合にて慎重に処理された機雷こそ”本当の不発弾”だったため、それは誰を傷つけることもなく静かに海底へ沈んでいったそうです。

この惨劇の顛末を知っている側としては、関わる人物の思惑が絡むにつれ事態がどんどん最悪の局面へ向かっていくその過程には言い知れぬ恐怖感を覚えます。

前述の通り、その時大勢の人々が現場に向かっていた状況を踏まえると、もし事故発生がもう少し遅かったら、もっと悲惨な結果が待っていたであろう事は想像に難くありません。

ところで、人災的要因を多く含みながらも、村にとっては不運な出来事としか言いようがないこの悲劇の元凶たる浮遊機雷は一体どこから漂流してきたのでしょうか。

村内で写真館を経営していた警防団員のひとりがこの日事故で亡くなる前に機雷の姿をカメラに収めており、後日の専門家の鑑定では、その形状・構造などから「旧ソビエト連邦軍の機雷」の可能性が高いとの判断がなされています。

思えば、事故の前年、昭和16年(1941年)6月に始まったドイツとの開戦に伴い、ソ連は敵潜水艦の襲撃に備えて日本海に面するウラジオストクなど主要港に機雷原を敷設しましたが、その後何かしらの理由によってその内多くが流出、同年11月5日には敦賀⇔朝鮮航路の定期客船である「気比丸」が日本海を航行中、それらの一つに接触し乗員乗客156名の犠牲と共に沈没するという痛ましい事故が発生しています。

それ以降も日本海や朝鮮半島沿岸など広範囲に渡り合わせて50個以上のソ連製機雷が発見されている事実から、流出した中のいくつかが対馬海流に乗り歳月をかけてオホーツク沿岸の下湧別に漂着したと考えられてもまったく不自然な事ではありません。

例に漏れずソ連側はその事実を認めていないので、未だに「”国籍不明”の機雷による爆発事故」という扱いになっていますが、先の「気比丸事故」を含めて相当数の民間人が犠牲になっている現実を想うと、ソ連のずさんな管理体制や事後の無責任な対応には怒りを禁じ得ません。

さて、その後残された村民には悲しみに暮れる事さえ許されない過酷な現実が待っていました。

事故当時、北海道では初めて適用された「戦時災害救助法」に基づき、わずかばかりの見舞金や葬儀代などの一時給与金が国から犠牲者遺族へ支払われましたが、元々貧村だった上にこの事故やその後の徴兵・戦死により生産年齢人口が激減したため諸産業が軒並み壊滅状態となったこの地域では、戦時中はもちろん戦後に至ってもなお食うや食わずの不遇の生活を強いられる事になります。

しかし歳月が過ぎ、戦後の町制施行により改称された「湧別町」においては、昭和38年に就任した町長が提唱する「酪農近代化計画」や「ホタテ養殖の本格事業化」など”計画生産への移行による産業基盤の安定化”政策が精力的に推進され、それらが定着した昭和40年代から各産業が大きく発展した町は慢性的な財政難からの脱却を遂げるに至っています。

そして町長は、「”空襲等”により亡くなった警防団員」の遺族への補償金である「特別支出金」の支給対象から当時除外されていたこの事故犠牲者の遺族救済のため関係各所を奔走、昭和51年には「戦没者遺族援護法」の一部改正に伴い、給与金(年金)支給をついに実現させています。

更に、昭和55年には犠牲となった警防団員らに対して「勲記」が授与され、彼らは名実ともに「国の為に戦った戦没者」としての位置づけになりました。

ただし、”軍事教練の一環”として見学を”義務付けられ”事故の巻き添えになった青年学校生徒など一般人の犠牲者についてはこの戦後補償の対象外とされ、その扱いに明暗が分かれた点では極めて残念な結果になっています。

それにしても、この町長はもう数十年も経った事故の犠牲者やその遺族のためにどうしてここまで献身的とも言える行動を起こしたのでしょうか…実は彼こそ事故当日、現場へ向かう途中自動車の故障によって集合時刻に遅れたがためにこの災禍から免れた警防団の班長だったのです。

事故直後に現場へ到着し、多くの同僚・部下の無残な最期の姿を目の当たりにする事になった彼の心中は、衝撃や悲嘆とともにあたかも”自分の身代わり”となって散った仲間たちに対して申し訳ない気持ちでいっぱいだったのではないでしょうか。

それ故、町の代表者として遺族への手厚い補償の具現化や警防団の名誉回復を果たし、そして事故の尾を引き貧困にあえぐこの町を再興させる事、それこそが彼にとっての”使命”であり、あるいは”贖罪”だったのかも知れません。

氏はそれらをやり遂げた後の昭和58年、急病に倒れ72年の生涯を閉じておりますが、今は心晴れてかつての仲間と再会しているであろう事を願ってやみません。

※参考文献「汝はサロマ湖にて戦死せり」(宇治芳雄氏著)

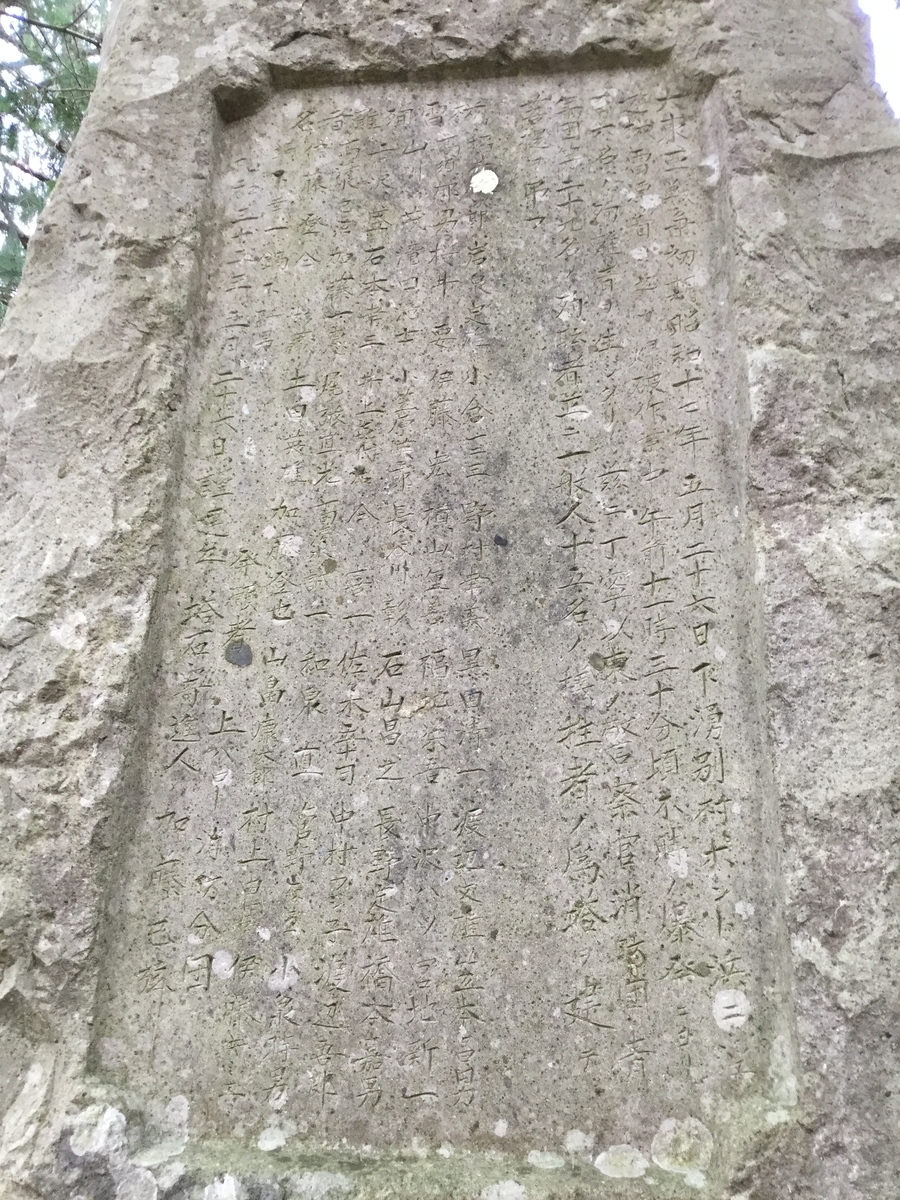

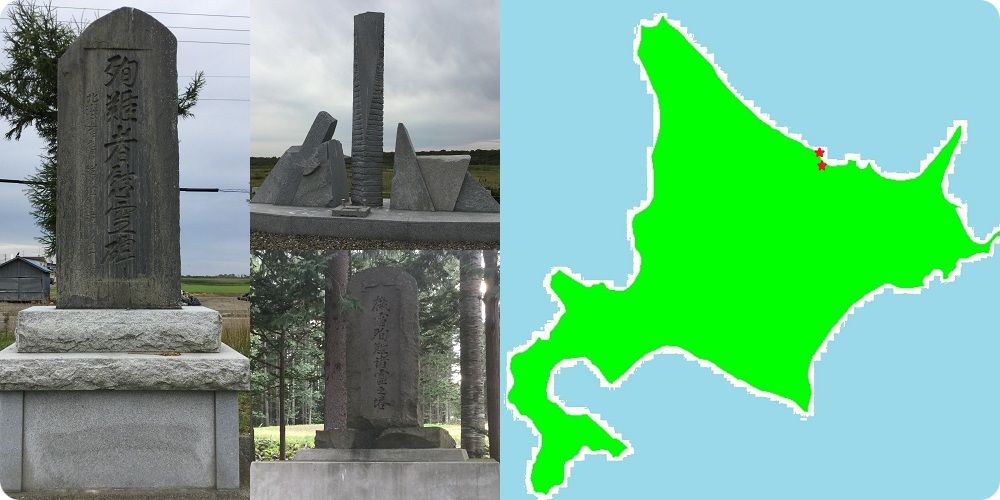

【湧別町】「殉難者慰霊碑」

建立年月日:昭和18年 5月26日

昭和17年6月5日、現地において合同慰霊祭が執り行われ、そして事故からちょうど一年後には現場のポント浜にこの碑が建立されました。

その後、経年や波風による碑の傷みが著しくなったため昭和26年には湧別神社地先へ移設され現在に至っています。

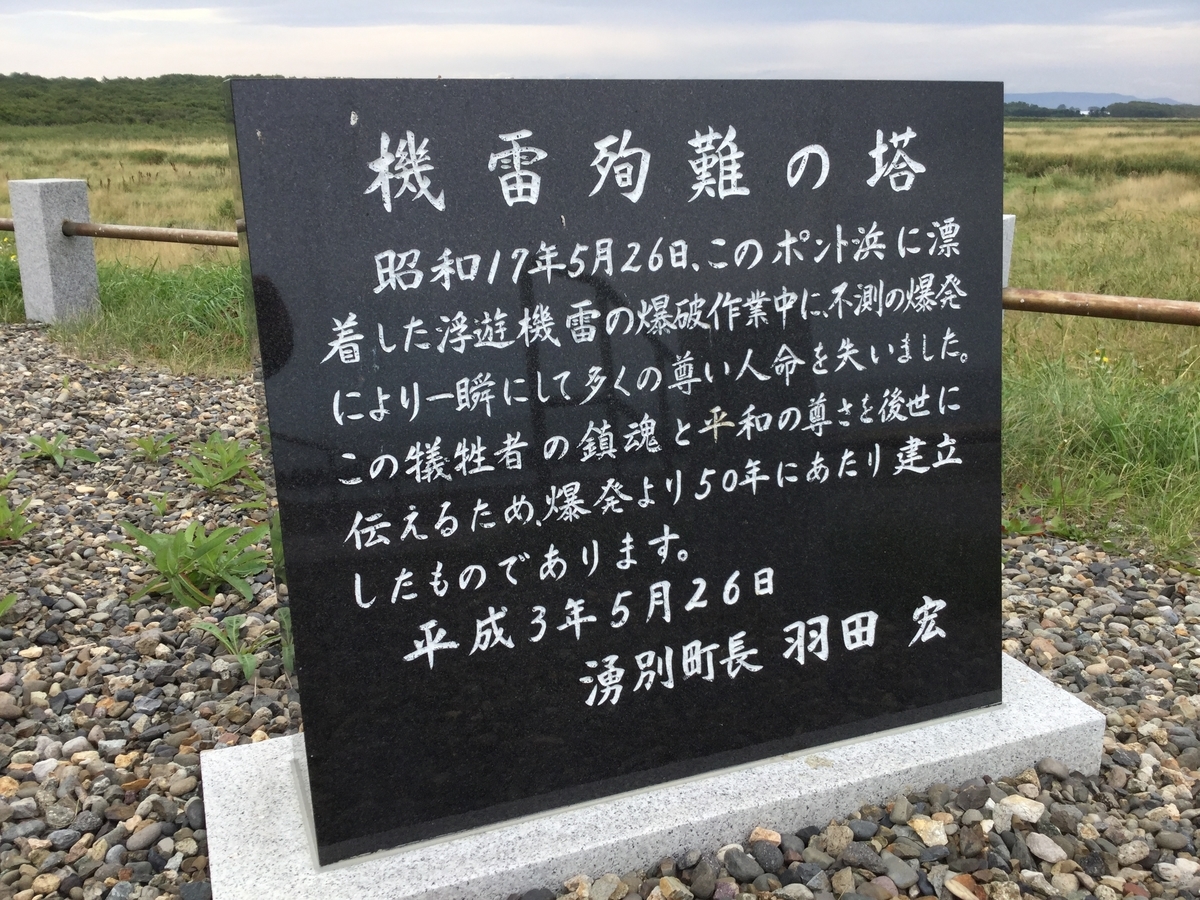

【湧別町】「機雷殉難の塔」

建立年月日:平成 3年 5月26日

前出「慰霊碑」が移設された後、しばらく浜には事跡を残すものはありませんでしたが、海岸の護岸工事が終わった平成3年には新しく慰霊塔が建てられました。

ただ、かつて海岸一面に広がっていたハマナスの群生地は町営牧場の牧草地となり、波打際をコンクリートで固められた現在のポント浜からは、当時の名残を見つける事は出来ません。

【湧別町】「機雷殉難諸霊之塔」

建立年月日:昭和35年 5月26日

町内の上芭露(かみばろう)地区では、青年学校生徒や警防団員など計22名の地区内犠牲者を弔うため、昭和29年に地元の寺境内に木碑を建立、その後石碑に建て替えられた昭和35年には「芭露」などテイネイ地区以東地域の御霊も合祀されています。