【複合管内】学童吹雪遭難慰霊碑

【複合管内】学童吹雪遭難慰霊碑

(2017/12/13投稿)

平成25年(2013年)3月2日、急激に発達しながら北海道地方を通過した”爆弾”低気圧によって引き起こされた暴風雪の影響で道東地域では合わせて9名が犠牲になるという深刻な人的被害がもたらされました。

中でも、オホーツク管内湧別町における遭難事例は、風雪から愛娘をかばって父親が凍死するというあまりにも衝撃的で悲しい結末ゆえ未だ記憶に残っている方もあろうかと思います。

児童館から子供を乗せて自宅へ戻る道中、猛吹雪により視界がまったく利かない中で自家用車が路外へ逸脱し身動きが取れなくなったため、現場から約300m離れた知り合いの農家宅へ救助を求めるべく徒歩で向かった末にこの悲劇が起こりました。

当日の朝方には晴れ間さえ見せていた天候がまさかこれほどまでに急変するとは予測出来なかったのでしょう、極めて軽装のままやむなく酷寒の中を歩く事になった父親はたちまち「低体温症」に陥り、命を落とす要因になったものと見られています。

翌朝父娘が発見されたのは彼らが目指した農家の地先にある倉庫の前だったそうです、不謹慎ながら「ここまで来たのだからもう少しだけ頑張れば…」とも思えるかも知れません、しかしこの低体温症がとりわけ恐ろしいのは体力の消耗と同時に気力や平常心をも奪ってしまうところにあるのです。

彼らがやっとの事でたどり着いたであろうその倉庫にはあいにく頑丈な施錠がなされていました…それは冷静に考えればある程度予想がつく状況だと思います、だがもはや限界状態の中での”唯一の救い”に非情にも見放される形となり気落ちした父親にとってはここで気力の糸が遂に切れ、おそらくそれ以上進む力は残されていなかったのではないでしょうか。

このエピソードと同列にするにはまったくふさわしくないレベルの余談ですが、かく言う私も今から20年ほど前の真冬に道北の豊富町にて恐ろしい目に遭った経験があります。

仕事を終えた夜半に稚内から旭川へ戻る途中の国道40号線で、地吹雪によってにわかに道路上に積み上がっていた”小山状”の吹き溜まりに気付かず社用車が突っ込んでしまい立往生、独りの力ではどうにも出来ない上にこのままでは後続車の追突事故を誘発する可能性が高い事から、救出要請と危険喚起のため意を決して車外へ出ざるを得ない状況になりました。

上空と地表の両方から吹き荒れる雪で視界がほぼゼロの中、車一台通らない夜中の国道上を下手へ向かっておそらく40~50mほど歩いたでしょうか、作業用上着を羽織っただけの私の体温がその時点で相当に奪われ漠然とながら生命の危機を感じた事を覚えています。

その後、このまま外に留まるのは危険と判断し一旦車内で待機する事にした訳ですが、その距離たかだか数十メートルに過ぎない来た道を引き返す際にかなり難儀する羽目になりました…というのも目まぐるしく変わる風向きによってあらゆる方位から雪が目の前で吹き乱れる状況では方向感覚がまったく麻痺してしまうのです。

果たして今向かっている方角が正しいのか確信もないまま当てずっぽうに進み、何やら身体の自由があまり利かないせいか雪に足を取られて何度か転倒する度に、平静さが段々と失われ、焦燥感と無力感、あるいは観念にも似た不思議な感覚にみるみる支配されていきました。

結局遠回りしながらも何とか車に戻りついた後、幸運にもたまたま通りかかった「北海道開発局」の除雪車に救出してもらい無事帰還する事が出来たのですが、今思い返しても何故あのような”前後不覚”な行動と思考パターンに陥ってしまったのかは我ながらまったく説明がつきません。

このように、誰がいつどこで遭遇するか分からず、その際にまかり間違えば命を落とす危険性さえはらむ暴風雪災害について北海道では程度の違いこそあれほぼ毎年のように報告されています。

過去の事象に鑑み考慮された防風雪設備や防寒装備などがそれなりにも進化し、よりリアルタイムに近い時点で気象や道路情報を得る事が可能な現代に至ってもこのような悲劇が時々起こる訳ですから、対策や情報に乏しい昔の時分には天候急変時におけるちょっとした判断の誤りや行動の遅れ、あるいは不運なタイミングが即”命に係わる”重大事故に直結しただろう事が窺えます。

このブログでも『公務員殉職慰霊碑』のエピソードで往時に起こった吹雪による遭難事故について少し触れていますが、無論これらはほんの一例に過ぎなく、もし文献にも記録されていないような事例を加えた全容を知れば、おそらくその犠牲者のあまりの多さに思わず驚愕せざるを得ない事になるでしょう。

そしてその中には、相手を選ばず容赦なしに吹きつける風雪を前にして、太刀打ちなど到底出来ようのない幼い子供たちがなすすべもなく命を奪われるといういたたまれないケースもきっと少なからず含まれているはずです。

いつの時代とも、我が子を失った親たちがとりわけ深い悲嘆に暮れたに違いないそれら哀しい歴史の中で、ここでは慰霊碑という形で伝え遺される3つのエピソードについて紹介したいと思います。

【石狩市(旧・浜益村)】「二妙薦福之碑」

事故発生年月日:明治33年 2月 6日

建立年月日: 明治33年 9月

留萌管内との境界に接する石狩管内浜益村(現・石狩市浜益区)は日本海に面する水産業を基幹産業とする地区です。

遺跡の検証によりおよそ六千年前には既に人間(モヨロ人)が住んでいたとされ、その後アイヌ文化が栄えた歴史深いこの場所ですが、江戸中期頃に始まったニシン交易が当地への「和人」進出のきっかけとなったと言われています。

春ニシンや秋サケ、そして夏はナマコ漁など、豊富な水産資源とそれに携わる仕事に事欠かなかった浜益には明治時代の到来を機として主に東北地方からの移住者が増え、明治30年(1897年)に至る頃には8箇村から成る総人口約四千人の郡部へと発展しました。

また、水産経済の中心部で戸長役場も置かれた茂生村(現・浜益区浜益)より2~3km南下した黄金区地域(現・浜益区川下・柏木・実田)では、近くを流れる黄金川(現・浜益川)に沿った平坦地において稲作や豆類・馬鈴薯などの畑作が広く営まれ、浜益郡随一の農業地帯として独自の繁栄を遂げています。

こうして着実に経済発展が進む浜益でしたが、世帯数と共に当然ながら児童数が増加する状況に際し「学校不足」という悩ましい問題にやがて直面する事になります。

明治20年代頃の教育事情としては、明治政府の下で公布された「教育令」(明治12年)など児童教育の促進策に基づき北海道各地においても学校の設置が進んでおり、浜益でも茂生村(もい)に小学校がありましたが、そこに通う事が出来るのは事実上市街地に住む一部の子供たちにほぼ限定されていました。

もちろん、身分や区域などの制約はなく誰でも教育を受ける機会は一円内に等しくあったものの、公共交通機関もない時代において遠隔集落に住む庶民がその距離数キロ、場所によっては10km以上も離れた学校へシーズンを通して毎日通学する事など現実的に不可能だったのです。

この状況を受け、黄金区(こがね)の住民代表は地元での必要性を訴え学校新設を請願(明治25年頃)、当該地域の人口が郡部全体の2割以上にも達し、加えて既設の茂生小学校ももはや飽和状態にて受入が困難な事情もあって、明治28年(1895年)やっと北海道庁から開校認可が下るに至りました。

校舎建設資金の不足を皆で出し合った寄付金などで補いつついよいよ新しい学び舎が落成したのは同年12月、これから嫌でも勉学に励まなくてはならない子供たちが果たして皆歓迎したのかはともかく、長年の夢がかなった地元の人々の喜びもさぞかしひとしおだった事でしょう。

かくして、晴れて新設開校の日の目を見た「黄金尋常小学校」では地元児童が学業に勤しむ環境が整いましたが、通学対象地域が内陸集落を含む4村と広範囲に及んだため、とりわけ冬の厳寒期における登下校には遠くから通う子らが難儀を強いられたと聞きます。

その時分における学童たちの一般的な冬の装いを文献等で見ると概ね「袴やモンペに脚絆を巻いた藁の長靴を履き、教科書がくるまれた風呂敷を背負った綿入れの上から生地を縫い合わせた厚手のマントを羽織る、また女子は頭巾をすっぽりと被る」という”いでたち”だったそうです…現代から想像すると実に愛らしいと感じる一方で、実際に雪が吹き荒れ凍える中をその姿で通学していたのだと思うと当時の苦労が偲ばれます。

そんな子供たちの悲喜こもごも、沢山の想い出を刻んだであろう学校も開校から数えて4年経ち、今や児童百数十名を預かる浜益一の”マンモス校”となった黄金尋常小学校が今後の建て増しの必要性に迫られていた明治33年(1900年)の真冬、その日も元気に学校へ向かっていた児童の身に突如降りかかった悲しい出来事がありました。

旧正月を迎えてから一週間が過ぎ祝賀気分も落ち着いた2月6日、早朝には晴天だった天候が午前8時40分頃に急変、大雪に強風を伴った猛吹雪となり、その中連れ立って登校途中の女児7名の行方が分からなくなってしまったのです。

この気象現象は察するに、今まで幾度か石狩地方を中心に一日にして1メートル以上の積雪をもたらした記録がある「石狩湾小低気圧」の影響だと思われ、現代に至るもその発生メカニズムが解明されていないこの低気圧は石狩湾沖に前触れなく出現した後、海水温との相関によりにわかに生まれた積乱雲が大気を極端に不安定にさせ、時に「竜巻」にも似た強烈な突風を引き起こす事が知られています。

”大の大人”でも果たして無事でいられるか分からないこの突風をおそらくまともに受けてしまったのでしょう、散り散りに吹き飛ばされた7人の女の子のその後の運命は非情にも明暗を分かつ事になりました。

自宅が割と近かったのか、幸いにも大事に至らず引き返し何とか家へ帰り着いた3名からの通報を受け、事態を知った住民は総出で残る4人の捜索を開始、しかしもはや一寸先も見えないほどに荒れ狂う吹雪の中での作業は難航を極めたそうです。

自らも遭難しかねない状況でそれでも決死の捜索が続く昼過ぎ、その内二人が発見されたとの知らせが相次いで届きます…だがそれはいずれも悲しい内容でした。

海沿いに住む漁師の娘であるひとりが見つかったのは内陸部の隣村へ向かう道端だったと言います、視界が利かない中で戻るべき道を見誤りとうとう力尽きてしまった彼女が道中でたどり着く事を心から祈ったであろう民家は哀しくもこの界隈にはまったくありませんでした。

そしてもう一人は悲運極まりない事に田畑を営む自宅を目前にしたあぜ道で冷たくなっていました、もし一瞬でも吹雪が止みその先にある我が家が目に入ったならきっともう少しだけ頑張れたのかも知れません、しかしいつ戻りつくかも分らず孤独にさまよう中で精魂尽き果てたたった12歳の少女にその力は残っていなかったのです。

この悲報が耳に入ったためか未だ見つからない二人の安否はいよいよ絶望視され、朝から必死の捜索を続けた村人たちもさすがに疲れとあきらめの色を隠せずにいました。

だが、彼女らの父親だけは決して捜索を断念しようとはしませんでした、このまま夜を迎えたならば万にひとつの生存の可能性も潰えてしまうのが解っている以上、残された少ない時間に最後の望みを託したのでしょう…然して子を想うその執念が奇跡を呼ぶ事になります。

実は二人の少女は突風に飛ばされながら路外に出来ていた深い雪の竪穴へ共に転落、その際どこかを痛めたのか動けずままにずっと救助を待っていました。

傍目からはまったく目に付かない場所である上、さらに自力での脱出が不可能というまさに絶体絶命の危機状態にはありましたが、但しこの場合もっとも生命を縮める要因となる風雪の直撃を図らずも回避する事が出来たのは彼女らにとってむしろ幸運だったとも言えるでしょう。

助けを呼ぶ声は吹雪にかき消され、凍える寒さに意識が薄れていくも、しかし気力を失わぬようずっと励まし合い、必ずや家へ帰れる事を信じ続けた二人、わずか11歳の少女へ課すには”あまりにも酷な試練”は、この後ついに父親らに発見・無事救出される事で報われます…遭難から実に8時間、辺りはすでに夕闇が迫っていました。

発見に至った決め手は風に飛ばされ木の枝に引っ掛かっていた見覚えある我が子の「マント」でした、”父親の一念”が届いたのか荒れに荒れた吹雪が一時治まったその時、拡がった視界の中にはためく”唯一の手掛かり”を見い出し、今まで”やみくも”だった捜索地点を絞り込む事が出来たのです。

まったく救いのない悲劇がある一方で、このような感動的なエピソードも残されたこれら一連の出来事、まるで”天の気まぐれ”にもて遊ばれたかのような両極端な結末に際した住民がとりわけ切なく複雑な心境に置かれたであろう事は想像に難くありません。

吹雪や運命にさえも翻弄され、不憫にも短い人生を終えた二つの幼気な御霊を祀る慰霊碑が村民の手により小学校の校庭に建てられたのは、その年9月の事です。

それから経つ事約120年、碑は厳しい風雪や陽射しにも耐えながら今もなお同地に遺されています、しかし”足掛け3世紀”という長き歳月の間に村の情勢はすっかり変わってしまいました。

かつて、子供たちの教育のために村民が”なけなし”の資金を持ち合い苦労の末一つ一つ増やしてきた小学校は、その後の水産業の衰退に起因する過疎化や少子化による児童数の減少に伴って統廃合を繰り返し、今や残るはここ浜益小学校(旧・黄金尋常小学校)一校だけになっています。

はるか遠い明治の時代、やっと通うことの叶った学校がきっと大好きだったに違いない二人の小さな女の子の想いが宿る碑はそしてこの先も、母校の行く末を案じながら、変わりゆく浜益の姿をこの場所からずっと見届けていく事になるのでしょう。

【中標津町】「幼霊地蔵尊」

事故発生年月日:昭和 8年 1月18日

建立年月日: 昭和 8年 8月

北海道の東端一帯に広がる「根釧台地」、この”果てしない”原野の面積は約2千平方km、あるいは範囲を拡大解釈にて算出すると5千平方kmに及ぶとも言われています。

山岳・森林地帯が総面積の約65%を占める道内においては、「石狩平野」「十勝平野」と並ぶ数少ない広大な平坦地なのですが、二つの地域と比較しての絶対的な相違点はその土地の利用法にありました。

開拓期から度々施された土地改良により今や有数の”米どころ”となった石狩管内、そして道内全体の1/5に当たるおよそ25万ヘクタールの耕地で主に畑作が営まれる十勝地方に対し、根釧原野の大半はもっぱら牧場や牧草地として利用されています。

この広い地域の中ではここに住む人間の約4倍にあたる16万頭にも達する乳牛が飼育されており、今や牛乳(生乳)生産量や牧草作付面積などの実績・実態調査において常に国内トップを記録、他の追随を許さないほどの基幹産業へ成長した訳ですが、しかしそれは同時にこの”酪農王国”がその他の用途には適さない場所だった事実を物語っているのです。

界隈はもともと気温が低い上に夏場を中心に頻発する霧の影響で日照時間が少ないばかりか、そもそもその地質は保水力に乏しい火山灰、あるいは泥炭地という、稲作は言うに及ばず畑作にすら不向きないわゆる”痩せた”土壌でした。

このような風土も影響してか、歴史的に見ても一帯の耕地開発は道内の他地域と比べてかなり遅れ、その内陸部において入植開拓民による本格的な開墾が行われたのは昭和に入ってからの事です。

そんな地域の中のひとつ、標津郡中標津町字養老牛(ようろううし/ようろうし)は釧路やオホーツク地方とも境を接する根室管内でもっとも内陸に位置する集落で、現在では”仙境の温泉郷”として隠れた人気を持つこの地には、拓殖計画に基づく募集に応じた移民(100戸)が昭和4年(1929年)に初めて入植しました。

折しも時代は関東大震災や金融恐慌による悪影響が未だ尾を引く状態だったところにして、さらに追い打ちをかけるように発生した世界恐慌に対する政府の失策とそれに伴って引き起こされた農業恐慌など、国内経済はかつてなく最悪の不況に陥っており、都市部の失業者や凶作で食べるにもままならない東北の農民などが、”救い”を求めて北海道へ多数訪れたと聞きます。

だが、そんな彼らが意を決して移り住んだここ養老牛は、北海道庁拓殖部が移民募集の際の宣伝用ツールとして用意したPR映画の中に描かれる「五穀豊穣で食べる事に不足がない理想郷」のイメージからは到底程遠い土地でした。

伐採すべき森林がほとんどない無立木の原野ゆえ開墾の手間は思いのほか省けたものの、前述したような貧弱な土地で収穫を期待出来る農作物は一部の根菜や蕎麦・キビ等の雑穀類に限られ、その実情を悟るまでに当初はしばらくいろいろな穀物や野菜を作付するなど結果的には落胆に拍車をかける試行錯誤が繰り返されたそうです。

しかし、せっかく作付したそれらの多くが冷涼な環境下でまともな生育までに至る事はほとんどなく、以前よりむしろ酷い有様に失望した多くの世帯が移住から1~2年で早くもここを見限り他の土地へ去ってしまったとも聞きますが、開拓民を苦しめた自然要因はそれだけではありませんでした。

集落の北側に隣接する摩周湖やそれを取り巻く山地から季節を問わず”気まぐれ”に吹き下ろす冷たい北風「摩周おろし」は障害物のない原野一帯を”我が物顔”に駆け回り、時にそれは厳しい気候の中でやっと実り収穫を目前にした作物さえをも容赦なくなぎ倒したのです。

このあまりにも救いのない状況に際して対策を講じなければならなくなった集落住民の代表者は一帯における防風林の造成を根室支庁や根室営林署へ請願、他所での成功事例によってその効果がすでに認められていた背景もあり、然したる問題もなく許可が下された事業は昭和6年秋ごろから早速着手されました。

それにしても、他の地域では開墾の障害となる”厄介者”でしかなかった樹木が、所変われば集落の存続に必要不可欠な存在という事実には、北海道もつくづく広いものだとあらためて感じざるを得ません。

さて、作業を手伝う事で得られる収入が不作に苦しむ地元住民の生活の糧にもなったこの造林工事、「”更地”に若木や苗木を植樹する」その造成方法は、「もともとある森林を”伐り残す”」形の他所とは大きく異なる点でした。

つまり、防風林としてその機能を十分に発揮するまでには尚しばらくの辛抱が必要だった訳ですが、それでも将来の安定へ向け”第一歩”が進められた事は住民にとって喜ばしい状況だったと思います。

ところが工事の完成が待たれる昭和8年(1933年)、養老牛は暴風がもたらした深刻な事態にまたしても見舞われます…ただし今回被害に遭ったのは農作物ではなく、あろう事か学校へ通っていた集落の子供たちだったのです。

養老牛においては昭和4年の第1回入植の際に時期を合わせて子女のための「特別教授場」が設置され、翌同5年には児童数約80名を数える「養老牛尋常小学校」へ格上げされていました。

決して裕福ではない、いやむしろ貧困と言っても差し支えない程の家庭事情の中、それでも「蕎麦粉の団子や芋」だけの弁当を持って毎日元気に学校へ通っていたという学童たちの姿を想像すると微笑ましいと共にいじらしくもあります。

友だちと雪遊びをしたりスキー(のようなもの)を楽しむなど、住み慣れない土地での厳しい冬場でさえそれなりにも順応し自然と共存するべく努めたたくましい養老牛の子供たち、しかしこの年の冬はそんな子らの健気な想いを無慈悲にも踏みにじったのです。

1月18日、その日の朝は新聞などで予報された低気圧接近による天候悪化がまるで誤報かと思われるほどの晴天でした、しかし正午前から急に雪と風が強まりはじめた不穏な天気は午後にはみるみる猛吹雪へ変貌していきます。

当時の新聞で見る限り、中心示度「744ミリ水銀柱」(現在の表現で約990hPa)という数値上ではさほど驚くレベルではないこの低気圧、ただ釧路・根室管内のあちらこちらでは突如生まれた高さ1メートルにも達する吹き溜まりによって通る列車が軒並立往生するなど、降雪よりむしろ強風の威力と被害が大きかっただろう事が窺えます。

道東広域において影響を及ぼした暴風雪は、遮蔽物のない養老牛ではいよいよ猛威を振るう事となり、積もっていた雪ばかりか畑の表土までをも剥ぎ取った”黒い吹雪”に一帯が覆われたと言います。

これまで経験した事もないこの見るからに恐ろしい”異変”を目の当たりにし、学校に居る我が子の身を案じた遠隔地住民は終業時刻へ向け「馬そり」で迎えに行きましたが、ちょうどその時学校では一見”些細”だが実は学童たちの運命の分け目となる出来事があったのです。

授業を終えた教室では児童数名が交代で居残り清掃をおこなう事が日課とされており、当日は遠隔集落から通う子供らが当番に割り当てられていたのですが、このような酷い天候状態にあって「帰りが遅くなっては可哀そう」と慮った学校近くの市街地に住む児童が代役を買って出てくれました。

かくて”友愛を有難く受け取った”遠隔地の学童は迎えの馬そりに乗り込みいち早く帰宅の途につく事が出来ました、しかし一方で級友を気遣った心優しき子どもたちはその分下校時間が遅れたばかりにこの後災禍に見舞われてしまいます。

住民生活の平常をことごとく乱す”いまいましい”天候は、この近所同士の仲良し4人組が一所懸命掃除をしている間にもますます悪化の一途をたどり、やっと帰宅の準備を終えた彼らが玄関から目にした外の景色はもはや一寸先も見えない別世界になっていました。

この状況を受け、担任教師はまずしばらく学校に留まるよう4人へ勧めたそうですが、結果的には教師が校舎の被害状況を確認するためその場を離れた時に彼らはとうとう”幼い判断”ゆえの危険過ぎる一歩を踏み出してしまいます。

一刻も早く暖かい自宅へ戻りたかったのかも知れません、学校からの距離もそう遠くない事からおそらく吹雪が少し治まった時を見計らって帰宅を決断した子供たち…だが彼らの足取りはそのまま途絶えてしまったのです。

それからややあって4人の内のひとりの父親が帰りの遅い娘を心配して学校へ訪れますが、意に反してそこには誰もいない中、担任からの説明により事情を知った彼は頭から離れない不吉な予感を払拭しながらその距離約60mである自宅間の通学経路の捜索を始めます。

しかし幾ら路上を探り、また道中の民家へ尋ね回っても彼らの姿は見えず、猛吹雪の中ながらも助太刀に集まった近隣住民の力を借り範囲を拡げた大捜索が夕闇に包まれる頃まで続けられたにも拘らずその日朗報が届く事はありませんでした。

「一体彼らはどこへ消えてしまったのか」…なす術もないまま唯々無事を祈るしかなく迎えた翌日、ようやく吹雪が小康状態となった夜明け前から一斉に再開された作業の末、そして遂に4人が発見されましたが、それは親たちにとってもっとも受け容れ難い最悪の結末だったのです。

無念にも既に冷たくなった彼らが折り重なるようにして斃れていたのは事もあろうに学校の校庭でした…位置的に通学路から幾分外れていた事やあまりにも学校に近かったのが逆に盲点となってしまったのでしょうか。

状況を察するに、学校を発った途端にまた荒れだした吹雪に際して帰宅を断念した4人は慌てて引き返したものの、学校到着の直前でおそらく強烈な突風に吹き飛ばされたものと考えられました。

もしかすると吹雪に含まれていた土砂か、あるいは激しく雪の中へ放り込まれた事による窒息が原因かも知れません、発見現場から学校の玄関までの距離はわずか10mに過ぎませんでしたが、もはや彼らはほんの少しも動ける状態にはなかったのでしょう。

14歳から9歳の女児3名、そして8歳の男児が犠牲となった痛ましい悲劇、この非情極まりない現実に直面した前出の父親は「仕事に忙殺され迎えに出遅れた」自らの非を責め、後悔に暮れる中で供養の地蔵尊を建立しました。

当初は学校の校庭に建てられ、その後近くの寺の境内へ移されたこの「お地蔵様」は、廃寺に伴って今は父親も眠る先祖の墓の隣りで寄り添うように置かれています。

現在養老牛地区を訪ねると、延々と広がる牧場の中にかつて集落住民から切望され設けられた防風林が立派に成長している姿をきっと確認する事が出来るでしょう。

それらの樹木の中には歴史を感じさせる樹齢百年に近い見事な「トドマツ」もあると聞きますが、その大木がまだ”生まれたて”の小さな苗木だった頃の時代にはこんな悲しいエピソードがあったのです。

※参考文献「養老牛の今昔」(西村武重氏著)

【留萌市】「慰霊」碑(姉妹星の碑)

事故発生年月日:昭和31年 2月 5日

建立年月日: 昭和31年 7月

建立場所: 留萌市沖見町5

「その日より雪野の果ての姉妹星」

これは、留萌市街の南西部にあたる丘の上の公営住宅街の一角に置かれた碑面に描かれている一句です。

留萌生まれの俳人が詠み、そして同じく市内に住む書家の揮毫(きごう)によって刻まれたという”そこはかとない物哀しさ”を覚えるこの句、ただしその碑はこれら著名な方々にまつわる「句碑」ではありません。

実は今から60年ほど前の真冬に、この地で13歳と10歳の幼い姉妹が命を落とす遭難事故がありました。

ごくごく普通の日常を過ごしていた少女の身に突然降りかかったあまりにもやるせない悲劇を受け、我が事のように心を痛めた二人の母校関係者の手により哀悼の意を込めた碑が建立される運びとなり、その際に寄せられたのがこの哀感漂う句なのです。

この悲しい出来事があった昭和31年(1956年)は国内における高度経済成長時代の序盤に当たり、港町留萌ではこれまで地域経済を支えてきた水産業がここ数年来続くニシン不漁によって苦境に立たされていた一方で、もっぱら土建業を中心に活況を呈していたと聞きます。

鉄道開通(明治43年)や留萌港の建設(明治43年~昭和8年)など交通インフラが整い始まる明治末期から急激な発展を遂げた留萌市は、昭和初期に至る頃には天塩や中空知地方で採れる石炭を主とする近隣地区の各種産物が集約・積出される管内屈指の物流拠点となりました。

その後、戦時体制下の国策の影響で取扱貨物量が激減する不遇の時代もありましたが、戦後の昭和27年に国が指定する「重要港湾」のひとつとして留萌港が選ばれたのをきっかけに、活気を取り戻した市では港湾施設の改修や護岸、あるいは周辺道路整備などの各種工事が計画され順次着手されています。

このような時勢の折、建設工事や港湾業務を初めとする人手が多く必要な仕事に尽きない留萌には必然的に人が集まり、不況にあえぐ漁業従事者や離農者など様々な人々が働き口を求めて他地域からも流入していたのです。

そして、にわかに増えたこれら「ニューカマー」の住まいとして多く利用されたのが、本エピソードの舞台である沖見町地区に建ち並ぶ低家賃の公営住宅でした。

留萌港の南側に位置する瀬越浜沿いの緩やかな丘に広がる一帯からは当時日本海が一望出来、涼しい海風が吹き渡る夏場はさぞや過ごし易かっただろう様子が想像されるこの地区、しかし一方で冬にはその風が招く「雪嵐」によって住民がとことん悩まされたとも聞く、必ずしも年間を通して人々が快適に暮らせる利便性の優れた場所ではなかったのかも知れません。

さて、昭和31年の留萌は例年よりまして厳しい冬を迎えていました、もともと降雪量が多い地方である上に、その年は大陸から日本海を渡って吹き込む「シベリア気団」が猛烈な吹雪を度々引き起こし、その都度市民生活や市の経済が深刻な影響を受けたそうです。

中でも2月5日から6日にかけて猛威を振るったいわゆる「シベリア颪(おろし)」は地元民からしても過去に覚えのない程とりわけ苛烈なものでした…度重なる災難に疲弊する住民が早い天候回復を心底祈っていたのは言うまでもありませんが、しかしその中でとうとう悲劇は起こってしまったのです。

その日もすでに陽が落ちた2月5日午後5時40分頃の沖見町には、雪が舞う道を手をつなぎ、楽しそうに会話を交わしながら歩くまだ幼い姉妹の姿がありました。

人通りもないこんな暗い冬道を彼女らは何処へ行くつもりだったのか、実は二人は親から言いつかった日課の「お使い」のため、自宅の公住から500~600mほど坂を下った先にある最寄りの食料品店と米穀店へそれぞれ醤油・精米を買い求めに向かっていたのです。

晴天だった前日とは打って変わって当日は「立春」にも拘らず朝から風雪が烈しく、バス・汽車などの公共交通機関は軒並運休、市内の学校でも臨時休校の措置を取らざるを得ない程の大荒れの天気でした。

よりによって、そんな日に小さな女児を使いに出すという親の行為には、今聞くと大きな疑問と違和感を覚えるかも知れません、ただ幼い時分の私もそうしたように”多少の悪天候”レベルでも子供が手伝いとして用足しに行かされる事自体は時代を考慮すると”ごく当たり前”の話だったと思います。

とは言え、さすがに見るから猛吹雪の中を無理やり外へ出す訳もなく、おそらく風が少し治まった頃合いを見て家を発ったのでしょう、だが青森県の内陸部から移り住んだ家族は大雪には慣れていても留萌の雪嵐の”本性”を知りませんでした、そして「この小康状態が長くは続かない」という事も…。

目的の品を無事買い終えた姉妹が急いで帰途に着いたのは午後6時過ぎ、その目に入る景色は来た時の様相からまるで一変していました、而して街灯や人家もまばらな枝道に入った時に辺りはもはや天地から雪が逆巻く恐ろしい世界になっていたのです。

通い慣れた道のはずながらその日は果てしなく遠い家路を、まるで背中から急かすような風雪に押されるまま進む二人はいよいよ何も見えない中でとうとう自宅へ向けて曲がるべき道を見失ってしまいます。

かくして、切なくもそのまま”我が家”から遠ざかる方へとふらふら歩いていく姉妹の後ろ姿はやがて雪煙の中に消えていきました。

彼女らが出かけてから経つ事2時間、未だ戻らない娘たちが気掛かりになって様子を見に戸外へ出た父親は自らですらまともに立っていられない程に荒れ狂う暴風雪を前に絶句したと言います。

まさかここまで凄まじい状況に急変していたとは思いもよらず、事の重大さに青ざめた彼は、自宅と商店間の経路を幾度も往復し子供らの姿を必死に探し求めるも、吹雪と暗闇の中では有力な手掛かりなど見つかる訳もなく、ただただ時間だけが過ぎていきました。

今はもう「やむなく他所の家に避難させてもらった娘たちがきっと明日には元気に帰ってくる」事だけを信じるほかなかった親の切なる願いが儚くも打ち砕かれた翌日に至っても二人は依然見つからず、ついに警察の手を借りた本格的な捜索作業が始まった2月7日の午前10時頃、遭難から40時間ぶりにやっと事態が動きました…だがもたらされた報告内容はこの上なくいたたまれないものだったのです。

結局、彼女らを図らずも探し出したのは親でも警察でもなくたまたま現場の近くを通りかかった地元の人だったそうです、嵐が去った後の道を歩きながらふと脇の畑へ目を向けた彼は雪原の中になびく「赤いもの」を発見、それは姉が着用していた毛糸のスカーフの一端でした。

そこには姉と、彼女に守られるようにその下で眠る妹の姿がありました…そして痛々しくも靴まで吹雪に飛ばされてしまった裸足の二人の腕の中には「これだけは決して離すまい」としっかり抱えられた醤油瓶と風呂敷にくるまれた米があったのです。

新聞などを通じて市民に大きな衝撃を与えたこのあまりにも哀しいニュースは、子に対する親の在り方はもちろん、近隣住民同士の交流という意味でも問題を提起しました。

昭和31年当時の住宅地図を基に姉妹が通ったであろう経路をたどってみると途中までは入居状態の公営住宅が隣接している様子がわかります、しかし結果的に二人はそこらを訪ねて助けを求める事をしませんでした。

帰路においては基本「追い風」だった事も理由のひとつかも知れませんが、新聞記事によれば、実は近くの住民の多くは報道で見聞きするまで事故はおろか、この家族の存在自体すらよく知らなかったと言います、つまり普段から近所内の交際がほとんどなかったがため子供たちからしても”まるで見知らぬ他人”に頼るという考えには及ばなかったのではないでしょうか。

前述の通り、界隈が新しくここへ移り住んだ多種多様な人々の混在する生活環境であった事も悲劇を招いた遠因のひとつだと思われますが、事故を重く受け止めた沖見町地区では住民が発起人となり「沖友会」なる互助組織を直後に設立、街灯の増設や除雪の義務化、あるいは子供たちへの声かけの励行などを立案・実践し、留萌にはまだほとんどなかった「町内会」のそれからの普及における「モデルケース」になったと言われています。

そして、当時世間からの非難を一身に受けた父親は、「自らが呑む焼酎を買わせるため猛吹雪にも拘らず子供を”死の使い”へ送り出した」などといったもはや根拠も確証もない風説が流れる中も黙して語らず、深い悲しみを背負い続けました。

それから約20年後の昭和53年、彼は地元の作家からの取材に一度だけ応じた事があります。

齢よりも老いて見える父親が重い口を開いて語った内容からは愛娘がとうに居なくなった現実を未だに認められないという心情が察せられ、そんなまるで現世と隔絶しているかのような言動には、その後の人生がすっかり変わってしまった彼もまた事故の犠牲者のひとりなのだと感じざるを得ません。

この悲話から60年余、当時46歳だった年齢からするとおそらくもう旅立ったと思われる父親と仲良し姉妹がきっと、お互いわだかまりなく心からの笑顔で再会したであろうその姿を、二人の娘を持つ”父親失格”の私は今この文を打ちながら複雑な想いと共に願いを込めて想像するのです。

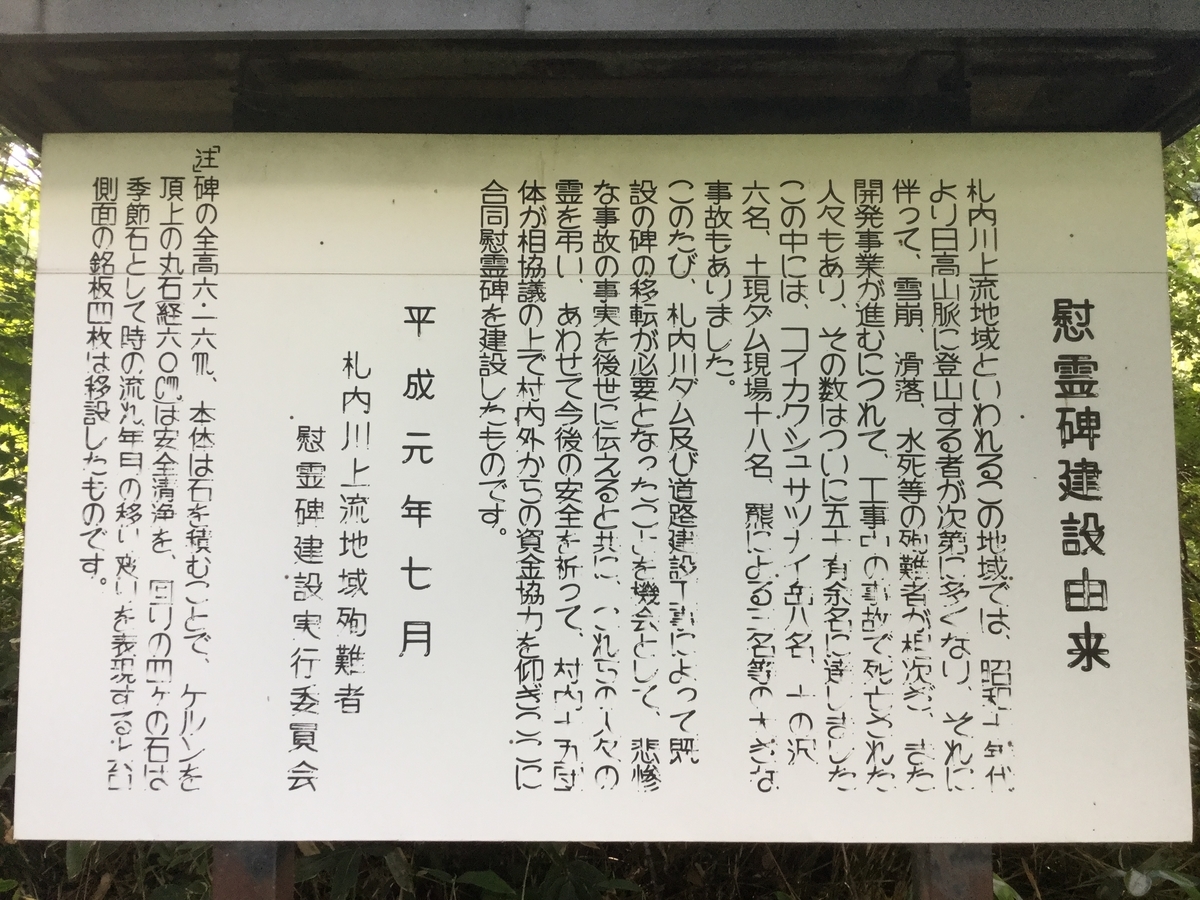

【中札内村】札内川上流地域殉難者慰霊碑

(2016/5/15投稿)

十勝管内中札内村(なかさつない)の域内中央部を”突っ切る”ように流れる「札内川」、日高山脈の札内岳を源流とするこの川は地元はもちろんの事、下流域の帯広市を含む十勝川水系沿線地域における上水道用水(河川水利用分)の内約8割を供給するなど様々な水利目的に対して多大な貢献を果たしています。

そしてその流れは、いにしえより流域に広がる小麦や小豆、馬鈴薯畑などの耕地を余す所なく潤し、川を抜きにして畑作農業を主産業とする一帯の現在の繁栄は、むろんあり得なかったと言えるでしょう。

多くの恩恵を長年にわたり授かってきた中札内村にとってはまさに”母なる川”に他なりませんが、しかしそれは優しく温厚な面ばかりではなく、一方で住民を嘆き苦しめる程の”無慈悲で怖い顔”もこれまで時折り見せてきたのです。

北海道でも有数の峻険な峰が連なる日高連峰で生まれた多くの支川が合流し狭幅の沢を一気に下るその急流は、天候に即応して瞬く間に増水、山麓地域に深刻な洪水被害をしばしばもたらしてきました。

昭和47年(1972年)9月の大雨時には、平時せいぜい「100~300立方メートル毎秒」に過ぎない下流域での流量が5~6時間で一気に「1,500」にまで増加した記録があり、それは水位に換算すると上昇分だけで3メートル近くにも達した事を表しています。

また、傾斜地から平野部に差し掛かる中流域においては、山岳地帯から運ばれ高さ十数メートルにも堆積した土砂によって作られた独特な地層が、他所ではあまり類例のない事故を多く呼んでいます。

そこでは長年の堆積と侵食によって形成された非常に”目が粗い”川底の砂礫層の間に流路が生じるという特異な現象により、冬期間と真夏の一時期における渇水期には流れの大部分が”地中へと潜り”あたかも川が消えてしまったかのような光景が以前は頻繁に見られたそうです。

札内川の語源が、アイヌ語で「渇れた川」の意をもつ「サチ・ナイ」というのもうなずける話ですが、しかし見た目穏やかな川面が天候によってたちまち”豹変”し、渡河中の村民や川遊びの児童らが多くその犠牲になっているのです。

例えば、目まぐるしく変わる山岳地帯の気候は予想がつかず平野部は晴天でも山では大雨というケースが度々あったため、その影響で増水した流れはあっという間にふもとへ到達、まるで湧き出るように足元の川底からみるみる水位が上昇する恐ろしい状況に、青空の下、ついさっきまで”浅瀬”だったはずの川の真ん中で魚採りに夢中になっていた無防備の子供たちが逃げる間もなく流されてしまうといった信じられない悲劇が村の草創期から幾度も繰り返されてきたのでした。

こうした水難被害を受け、地元で築堤や浚渫・砂防などの治水対策に着手されたのは戦後の昭和25年(1950年)頃からと言われています。

だが、自然を思い通りにする事などそう簡単に出来る訳もなく、上流域に設けられたばかりの農家向け発送電用途の小規模ダム設備が豪雨によって運ばれてきた土砂によって一夜にして埋没したり(昭和30年)、河岸の林を調査していた営林署の関係者5人が乗る「いかだ」が突然の激流に襲われ転覆し3名が犠牲になるなど(昭和32年)、まるで”何かの怒り”に触れたとしか思えないような様々なトラブルが発生、事業は難航を余儀なくされました。

然して、”干渉するすべての者を許さない”かのごとくその怒りの矛先は川に手を加えようとする工事関係者のみに留まらず、”山の許しなく”立ち入った登山者へまでも向けられていったのです。

中札内村の代表的な観光地のひとつとして有名な「ピョウタンの滝」、実は前述土砂に埋もれた貯水ダムの遺構であるこの”人工滝”の下流側1~2km地点の札内川右岸には、複数の慰霊碑が置かれている通称「清流ふれあい公園」があります。

ここには、序文で記したような古くからの度重なる水難事故によって各々命を落とした24名が合祀される「札内川殉難者供養地蔵尊」や、治水工事の際に犠牲となった馬を供養する「獣魂碑」と並んで、ひと際大きな「札内川上流地域殉難者慰霊碑」が建っていました。

この碑は、当該地域において様々な不慮の事故により亡くなった人々が数えて50名を超えた事を受けてその追悼のため平成元年に建立されたものですが、理由の如何を問わず祀られている方の一覧を見るとほぼ同数を占める工事殉職者と遭難登山者に大別されています。

しかし発生件数ベースで見れば実に7割以上が登山中の遭難事故によるものとなり、その原因は転落・雪崩・熊害など多岐にわたっていますが、当時一帯へ初心者が入山する事例はまだ少なく、犠牲者の大半が一定の経験を積んだ上に準備万端で臨んだはずの大学や企業の山岳部員という事実に鑑みても、ここが彼らの想定をはるかに上回るほど極めてリスクが高い場所である事を物語っています。

道内では他の追随を許さない急峻さを誇る「日高山脈」の中でも、特に標高2千メートル級の高峰が集中する北部から中部にかかるこの地域には、長い間人間が足を踏み入れる事はありませんでした。

中札内の村域にも含まれる、連峰中2番目に高い「カムイエクウチカウシ山」(標高1,979.5m)や「コイカクシュサツナイ岳」(同1,721m)の山頂に人が初めて立ったのも昭和になってからの事です。

未知なる山に畏怖の念を抱く一方で、しかし危険を冒してまでもそれを克服した者だけに与えられる”栄誉”を求めて、その後全国各地の大学の山岳部などが続々とこの地を訪れるようになり、現地では競うかの如くこの難関への挑戦が繰り広げられていったと聞きます。

さてこのスポットにおける人気と同時にリスクを高めた理由のひとつとして、一帯の山々を征するためには「沢登り」を避けて通れないという面がありました。

整備された登山道など当然あるはずもない当地においては、途中まで札内川の支流沿いの沢岸を遡り、それぞれの源流がある各山頂を目指すルートが選択されていましたが、その道程は険しく、時には急流を渡り、そして所々に出現する大小の滝を越えなければなりません。

転落事故の多くはこの滝場近辺で起こっており、高くは数十メートルもの位置から滑落して硬い岩盤に強打、あるいは滝つぼへの落下により命を落とす人が続出しています。

また、両側を切り立った山面に挟まれている狭幅の沢は「落石」や「雪崩」の”通り道”となり、逃げ場のない状況でそれらに遭遇、一度に大量の遭難者が生まれるケースもありました。

しかし、季節やタイミングによって発生するこれら様々なアクシデントが皮肉にも、「果たして何が起こるか分からない」この”人跡未踏の秘境”への挑戦心を掻き立て、彼らの”腕試し”の機会を作る一因になった事は否めないのです。

かくて積み重ねられる事になる工事従事者や登山者たちの殉難の記録ですが、その裏側には様々なドラマがありました。

彼らが碑に合祀される理由となった悲しいエピソードの内、「因果」そして「運命」というキーワードが当てはまる印象的なものを幾つか紹介します。

【コイカクシュサツナイ川・北大山岳部員雪崩遭難】

(昭和15年1月5日)

昭和14年(1939年)の年末12月30日に入山した北海道帝国大学(現・北海道大学)山岳部員10名は、一路中部日高連峰の”遥かなる山”「ペテガリ岳」(標高1,736m)を目指していました。

この”難攻不落”の峰を征服する事は全国各地の大学山岳部の夢でしたが、昭和7年(1932年)には慶應義塾大学のパーティーによって初登頂の快挙がなされています。

不覚にもライバル校に”遅れをとった”地元北大山岳部としての目標は、その後「冬季初登頂」という更に難易度の高いものへと変更されていきますが、夏場でさえ困難な当地への厳寒期におけるアタックは苛烈を極め、この無謀とも言える挑戦はそれから三度に渡り中途での断念を余儀なくされていました。

かくて悲願成就を託されて四度目のトライとなった今回、昭和15年の初日を山で迎えた一行は1月5日、急に体調を崩した隊員一人をベースキャンプに残し、ペテガリ攻略の基点となる「コイカクシュサツナイ岳」をまず極めるべく出発したのでした。

札内川の支流である「コイカクシュサツナイ川」の沢沿いの雪原を行く事しばらく、難所のひとつである通称「五の滝」へ到達した9名編成のパーティーでしたが、その時彼らにとっての悲劇が既に始まっていたのです。

雪に覆われた流れなき滝を登り始めた頃、周辺で生じた小規模な雪崩に後続の隊員7名が巻き込まれてしまいます、しかし幸いこれが雪質の軽い「新雪表層雪崩」だったために負傷者が出るほど深刻な状況には至りませんでした。

この時は事なきを得てひとまず安堵した一同でしたが、同時に今後の行く先における一抹の不安が各人の頭の中を一様によぎったかも知れません、そして不幸にもその予感は早くも的中してしまう事になるのです。

言い知れぬ胸騒ぎの中、それでも気を取り直し列を組んで歩き始めた隊員たち、だがそれから幾分も経たない内にいきなりその目に入ってきたものは…直後に発生した今度こそとても助からないと直感出来る程の「大雪崩」が進行方向から猛烈に迫って来るというとてつもなく恐ろしい光景でした。

先程の小雪崩が”呼び水”になったのかは分かりませんが、流路上の積雪をも巻き込みもはや狭い沢幅いっぱいに膨れ上がった”雪の壁”に彼らには逃げ場もなく、見る間に全員が飲み込まれてしまったのです。

その距離にして1千メートルもの広範囲にわたり沢を埋め尽くしたと言われるこの雪崩に襲われながら死から免れる事が出来たのは、雪に翻弄される中でたまたま表面側へ浮き上げられたただの1名に過ぎませんでした。

奇跡的にも軽傷で済んだこの隊員からもたらされた通報に基づき、山岳部の仲間たちを中心にして懸命の救助活動が行われましたが、真冬の現地での捜索は難航を極め、最終的に全員が発見されたのは半年後のその年7月の事だったと言います。

かくして、四回目にしても叶う事のなかった冬のペテガリ岳への北大山岳部の挑戦、その後2年間は自粛されたものの、昭和18年(1943年)には後輩部員によってついにその悲願が成し遂げられる時が訪れます。

日本初の”偉業”が達成されたその日は、奇しくもこの雪崩遭難事故が発生した日と同じ1月5日でしたが、しかしこれは偶然ではなく三年前に無念の最期を遂げた8名の先輩の”仇”を取るべく臨んだ隊員たちの強い信念がきっとこの結果をもたらしたのでしょう。

事故の翌年、部の僚友や後輩らの手によりコイカクシュサツナイ岳山頂付近に慰霊の「ケルン」が設けられました。

現在も残るそれは、今や多分に整えられた環境の下で多く入山するようになった一般登山者の安全を見守ると同時に、昔から変わる事のない自然の脅威に対し決して油断なきようここで「警鐘」を鳴らし続けているのです。

(昭和32年3月31日)

序文でも触れた中札内村営の「小水力発電所」が土砂に埋没し壊滅状態となったのは昭和30年(1955年)の7月の事でした。

『海上遭難者之碑』のエピソードでも取り上げた通り、前年における幾度もの風害を受けて札内川上流地域では無数の樹木がなぎ倒されたため、折からの豪雨の影響で増水した川が「保水」や「草止め」機能をすっかり喪失していた山から運んできた実に10万立方メートル以上とも言われる大量の土砂によって、2年半もの工期と高額の経費をかけて1年前に完成したばかりの新しいダム発電所が一夜にして廃墟と化してしまったのです。

思いもよらぬ大損害を被り、「今後発電所を再建しようにもまた”二の舞”になりかねない」状況に際して対策を講じなければならなくなった帯広土木現業所では、根本問題である土砂流入の防止が必要不可欠として川の上流域に複数の「砂防ダム」を建設する事を計画、事故から4ヶ月後の同年11月には早くも1期工事に着手されています。

かくて最初のダムは罹災発電所の跡地から約3km上流側に遡る、通称「ヒョウタン沢」と呼ばれる地点に幅92m・高さ9mにわたり築堤されるべく作業が進められていきましたが、いきなりの出水など川の”妨害”にしばしば阻まれた工事は遅延を余儀なくされ、当初設定された昭和32年3月中の工期までに完成を間に合わせる事が難しい状態に追い込まれていました。

致し方なく工期が3ヶ月間延長となった本工事でしたが、一転その後作業は順調に進捗し、いよいよ最後の手直し工程を残すのみとなった現場は本来の完工日だった昭和32年(1957年)3月31日を迎えます。

しかしここに来てその日は昨晩からの大雨が止まず、作業続行が困難な上に渇水期とは言え札内川の増水も懸念されるため、現場では天候が治まるまでやむなく作業員を「飯場」内に待機させる事にしました…だがこの時本当に注意を払わなければならなかったのは川ではなく「山」の方だったのです。

工事も無事最終段階に至った事で、まずは一安心の工事関係者はこの”休憩時間中”をゆっくりくつろいでいたと聞きます、然して昼食も終わった午後1時30分頃、その悲劇は不意に訪れました。

建物裏手の山面の広い範囲において突然に大規模な雪崩が発生し、直下に設けられていた工事事務所や飯場など計4棟がこれに巻き込まれたちまち倒壊してしまったのです。

これらの建物は元々、間を隔てる道路を挟んで川岸側に置かれていたものの、以前における札内川洪水時に被害を受けたのをきっかけにわざわざ山側へ移された事が災いとなりました。

ちょうどこの時、現場に到着したトラックから食糧など支給物資を受け取るためにたまたま屋外へ出ていてこの難から逃れた工事業者のひとりは「急に山の方から突風が吹き込んできて、振り向いたら山が覆いかぶさるように動き出した」という談話を新聞取材に対して残していますが、最大斜度35度の斜面を長さ300mにわたって一気に崩れ落ちたその流雪量は15万立方メートルにも及び、「山が動いた」という表現が決して大げさではない事を裏付けています。

この未曽有の大雪崩によって、各建物内にいた69名が一時”生き埋め”状態となり、その後50名ほどが救出あるいは何とか自力で脱出する事ができたものの、残りの人々の救助活動は困難を極めました。

今回の事象はここしばらく続いた暖気と大雨によってもたらされた「全層雪崩」、つまり1.5m以上あった積雪部のすべてが崩落している事から、もはや雪というよりは大量の氷塊にまともに飲み込まれた人を数少ない人員で救い出すなど至難の業だったのです。

応援を要請しようにも現場では電話線が切れた上に、道路の寸断により自動車も使用出来ないという孤立状態にあり、結果的にふもとにある上札内市街の駐在所へ最初に事の第一報を届けたのは現地から走って向かった二人の作業員でした。

先程まで自らも雪に閉じ込められ軽からず負傷していながらも、仲間を救うためにその距離16kmの雪道を結局1時間40分で走り切った彼らの体力と気力にはまったく驚く限りです。

ただ、その間においては道中で立ち寄った数軒の農家へ「馬そり」の貸し出しを哀願するも、この工事や労務員に対して快く思っていない人達に”にべもなく”拒否されるという何ともいたたまれないエピソードも残されています。

かくして、作業員たちの献身的行動によって消防団や自衛隊の救援部隊を現地へ派遣すべくすぐさま手配がなされましたが、しかしすべては遅すぎました。

救援隊がやっと現地に到着したのは午後6時30分頃、事故直後には雪の下からかすかに聞こえていた”声にならない声”は既にすっかりかき消えており、それはもはや彼らが力尽きてしまった事を意味していました。

この悲惨事においては、後日発生した雪崩による二次災害で命を落とした人を含む18名が犠牲となり、重傷者は14名を数えています。

亡くなった人の中には、親子4人ではるばる函館から出稼ぎに来ていて工事の遅れがなければその日には家族一緒に故郷へ帰っていたはずだった炊事係のうら若き女性とその愛児や、見合いを終えあとは入籍を待つばかりの希望に満ちた若者なども含まれていました。

そんな、さぞかし無念のまま人生を終えたであろう人々の名が刻まれる慰霊碑は事故発生現場に今も残っています。

現在では近くに札内川ダムや山腹を走る道道が出来、その周辺環境は当時とは違っているものの、碑から見上げた山面は険しく威圧感があり、その眺めはきっとあの時からさほど変わっていないのでしょう。

今もってなお、冬は雪崩、そして夏は落石の恐れがあるため一般の立ち入りが制限されている慰霊碑周辺地域、このような場所で厳しい自然の脅威と闘いながらまさに”命を張って”インフラ整備工事に従事された先人たちには本当に頭が下がる思いです。

※本慰霊碑の画像は本稿下段に掲載しています。

【十の沢・北大山岳部員雪崩遭難】

(昭和40年3月14日~3月17日)

3月の日高連峰における春山登山は昭和30年頃から続く北海道大学山岳部の恒例行事となっていました。

このところの登山ブームの影響もあってか入部する部員も増え活況を見せていた昭和40年(1965年)、その年にも3月11日から24日の2週間の日程で北部日高縦走のプランが立てられています。

大正15年(1926年)に創設された同部にとってここ日高はとりわけ思い入れが強い場所のようで、昭和初期に一帯の山々への初登頂を記録してからというもの、夏・冬を問わずほぼ毎年周辺での登山が企画・挙行され、次々と新たな踏破ルートが開拓・確立されていきました。

そして、その積み重ねが高い経験値となって、草創期には未知の地ならでは多く起こった悲しい事故も減少し、同大学の日高一帯における死亡を伴う遭難事例は昭和24年の落石によるもの以来発生していませんでした。

もちろん、装備品など各種登山用具の進化という要素もその一助になっていたでしょうが、やはり諸先輩たちが残した報告内容や時には”命を懸けた”体験談が大いに参考になったに違いありません、しかしここが「何度成功しても次はその限りではない」場所である事をあらためて思い知らされる出来事が起こったのがこの昭和40年だったのです。

さて今回の春山登山の概ねの行程は、札内川の源流側に最も近い支川である「十の沢」を遡り「カムイエクウチカウシ山」登頂後に折り返し北進、「神威岳」(標高1,756m)などを経て最高峰である「幌尻岳」(同2,053m)を極めるというものでした。

これは部にとって既に開拓済みのルートであり、女性1名を含む計6名のパーティーには熟練者たる3人の4年生も含まれていた事から、臨む側からしてもこのアタックがそれほど困難になるものとは恐らく思われていなかったかも知れません、しかし彼らを襲ったのはそんな経験や技術などまったく役に立たない、もはや人間の想像の域を遥かに超えるものだったのです。

パーティーが意気揚々と山へと向かってから2週間後、とうに下山していてもおかしくない3月25日になっても彼らからの音沙汰はまったくなく、遭難の予感を受けた山岳部では翌26日に捜索隊を編成して現地へ派遣したものの、この広いエリアの中で捜索ポイントを絞り込むのは至難の業でした。

そこで行われた当時近辺に入山していた他大学の山岳部などへの聴き取り調査の結果、3月13日午後に十の沢の左岸際で雪洞を掘って宿営の準備をしているパーティーが同じ北大の山スキー部に目撃されているのを最後に足取りが途絶えており、そしてその数日後には発生からまだ日が浅いと思われる大規模な雪崩の痕跡が近くを通りがかった別パーティーによって確認されている事実から、彼らはどうやらこの地点でそれに巻き込まれたらしい事が確実視されます。

その情報に基づき現地へ急行した捜索隊でしたが、到着した彼らは現場の状況に思わず絶句せざるを得ませんでした…というのもそこでは長さおよそ3千メートルにわたって沢が山から崩れ落ちた雪に埋もれており、その積雪は深い所で十数メートルにも及んでいたのです。

この余りにも凄まじい光景を目の当たりにした捜索隊員は、もはや生存者の発見・救出は望めるべくもない厳しい現実を口には出さずとも皆一様に受けとめたと聞きます。

それから、2度にわたり現地では大がかりな捜索活動が展開されましたが、二次災害も起こり得る状況に作業は難航を極め、結局全員が発見されたのは3回目の捜索が行われた初夏の6月14日だったそうです。

残念な事にやはり雪の下深くに閉じ込められてしまっていた部員たちは皆、雪洞内のテントの中でシュラフにくるまれ”眠って”いました…おそらく就寝中にいきなり雪塊に襲われ、それこそあっと言う間にその生命が奪われたのでしょう。

ところがただ一人、そこからやや離れた場所でいち早く見つけられたパーティーのリーダーだけは他の人とは様相が異なっていました、そしてそのポケットに入っていたメモには驚きの事実が記録されていたのです。

そこには、雪崩に飲み込まれた後少なくとも4日間は彼が生存していた証として、その間の状況や心情などが切々と記されており、記述内容から事故発生が3月14日の未明で、その時唯一死を免れた彼が何とか脱出するべく残された僅かな力で少しずつ穴を掘り進んでいた事が判りました。

救出目的の捜索隊ですら一目で生存を絶望視せざる得なかったほどのこの”果てしない大雪原”の下で、しかしただ独りその希望を捨てていなかったリーダーの「生還への執念」が、所詮絶対に叶うはずもないものだったという切なさには、不謹慎ながら”自分だけその時生き延びてしまった”事が彼にとってむしろ不幸だったのかも知れないとさえ思えてなりません。

ところで、後日確認された遺品のカメラに収められた写真の内容からは、パーティーが十の沢左岸上の尾根まで一度到達していた可能性が高い事が推察されました、だとすれば何故雪崩に巻き込まれる危険性がある沢際にわざわざ宿営したのか疑問に残るところではあります。

当時尾根上は「無風」であったと言われる一方で、しかし「猛烈な吹雪だった」との当日付近を通った他パーティーからの証言もあり、おそらく目まぐるしく変わる天候の中、吹きさらしの尾根でテントなどの用具が暴風雪に飛ばされアタック自体が潰えてしまうリスクを考慮すれば、むしろ川岸にと決断されたのかも知れません。

そもそも、春山登山に臨む以上は絶対安全な場所などある訳もなく、であれば気象やその他条件に応じてその場で最善策を検討・実践するのは至極当然の事です…その上でもしもの雪崩発生に際してもその直撃を避けるために川床から数メートル高い地形ポイントを探し出しそこに雪洞を掘ったという北大パーティーの判断に致命的な誤りがあったとは思えません。

ただ、総質量40万トンとも言われる「国内史上最大規模」の大雪崩がたまたま頭上で発生したというそれこそ”万にひとつ”の確率の不運に彼らは見舞われてしまったのです。

リーダーが遺したメモには、この4月からの就職先が決まっていた人もいたパーティーのメンバーへの謝罪や今まで育ててくれた肉親に対しての感謝の言葉の他、「生への執着」とそれに相反する「死へ向けた覚悟」という揺れ動く心情が綴られています。

そして、極限状態の中でおそらく数回に分けられて書かれたと思われる文章は、心底からの「無念」さが滲む乱れた文字でその最後が結ばれていました…「もうだめだ」と…。

一帯へ登る際の中札内側出発点である「札内川園地」内の村営「日高山脈山岳センター」には、彼の遺品とともに約2千字にわたるこの「雪の遺書」(原文の複写)が展示されています。

この弱冠23歳の前途ある大学生が遺した儚くも悲しいメッセージは登山の枠を超えて、誰しもが決して逃れる事の出来ない「死」というものの存在を再認識させ、そしてそれと”どう向き合うべきか”をあらためて見つめ直す機会を我々に与えてくれるのです。

【五の沢/コイカクシュサツナイ川・室蘭工大山岳部員遭難】

(昭和45年5月3日/昭和46年7月31日)

室蘭工業大学山岳部を襲った「二度の悪夢」は昭和45年から翌年にかけるおよそ一年の間に相次いで起こりました。

日高連峰登山中に急流に飲み込まれそれぞれ1名のメンバーが帰らぬ人となったこの悲しい出来事については、当時新聞紙上でそれほど大きく取り上げられておらずその詳細はよく伝わっていません。

事故が発生した期間の日高山系ではこれらを含めて6件の死亡事例が集中、合わせて8名の登山者が命を落としており、そのような背景の中における「またも起こった不幸な一件」として各々扱われた訳ですが、この二つの遭難の間には報じられなかった”数奇な繋がり”があったのです。

昭和45年(1970年)5月、「カムイエクウチカウシ山」や「コイカクシュサツナイ岳」など中部日高の主峰を極めた後、中札内側へ向けて下山途中だった室蘭工大のパーティー8名は札内川支流の「五の沢」を渡河するべく最後の難所に挑んでいました。

5月ともなると沢を流れる川は雪解けなどの要因で水量や水勢を増しておりその川幅は広い所で30mにも及んでいたため、向こう岸に渡したロープ伝いに慎重に渡渉していた彼らでしたが、しかし強行軍のスケジュールで疲労がピークに達していたのか、あるいは無事縦走を終えた事で気の緩みがあったのか普段そんなミスを犯さない熟練部員のひとりが足をとられ流れにさらわれてしまったのです。

このアクシデントによって同大山岳部としては昭和37年以来の死亡者を出す結果となってしまいます、だが亡くなったのは水に流されたその人ではありませんでした。

その後幸運にも浅瀬方向へと導かれたのちパーティーの仲間に救い出されたこの部員は九死に一生を得たものの、実は彼を助けようと直後に追って川へ飛び込んだ別の一人は自らも急流に飲まれそのまま無事に帰る事はなかったのです。

酷な表現になりますが、”自分の身代わりに僚友が命を落とす”結末となったこの余りにもいたたまれない事故に際し、本人はもとより関係者すべてがとりわけ深い悲嘆と悔悟に暮れたであろう事は想像に難くありません。

それからしばらくは活動する気力も失い休部状態に陥っていた山岳部でしたが、彼の犠牲を悼む「慰霊登山」が計画・挙行されたのは翌昭和46年になってからの事でした。

前回と同じルートを辿ったのかは定かでありませんが、一年前に皆で一緒に登ったコイカクシュサツナイ岳を目指し沢を遡っていた4名のパーティーは、山頂に慰霊のケルンを設ける予定だったと聞きます。

失った仲間を弔うと同時に、事故の尾を引く部の状況にひとつの”区切り”をつけるという意味合いもあったろうこの登山、しかし無慈悲にもこの地の自然は、想い出に浸る事も、そして出直しに賭ける意気込みさえ許しませんでした。

やがて一行は通称「ニシニタカの滝」へ到達、「コイカクシュサツナイ川」沿いのルートにおいて進路に大きく立ちはだかるこの難所を越えるべく険しい断崖を登り始めます。

横目に見る滝の壮大な眺めももしかすると前に仲間と共有したものかも知れません、ところが全員が何とか無事に乗り切ったと思った瞬間…彼らにまたしても悲劇が訪れたのです。

突然、後続の一人がまるで”何かに押された”ように岩肌から滑落、約20mの高さから川岸の岩盤へ強かに打ちつけられた彼はもんどりうって見る間に滝つぼへと消えていきました。

そしてなんという運命のいたずらか、今回は残念ながら助ける事が出来なかったその人こそ、一年前最初に川へ落ち救出されたあの部員だったのです。

単なる偶然に過ぎないのか、あるいはまさかこれが罪悪感に苛まれ続けた彼へ下された非情な報いだったのか…このやりきれない一連の事故を受け、その再起の夢も潰えた室蘭工大山岳部がそれから間もなく選んだのは「解散」という道でした。

この見えない因果関係で結び付く同い歳の二人の慰霊碑(ケルン・追悼プレート)がOBらの手により各々建てられたのは、彼らが幾度も登り、晴れた日には遠く日高連峰を望む事が出来る地元「鷲別岳」(標高911m)の山頂と山腹にある神社境内でした。

それから数年は定期的に手厚く供養されていたと聞きます、しかし山岳部もなくなり卒業生が帰郷や就職のため地元を去る中、ここを訪れる者は年々少なくなっていったそうです。

かくして、いつしか忘れ去られ深い笹の中に埋もれてしまった碑でしたが、平成16年(2004年)に地元山岳連盟の人によって偶然発見されたのを契機に、連絡を取り合った全国各地の山岳部OB間における協議の結果、この地がそもそも公共用地である上に、関係者がともに高齢となり今後碑を守っていく事が困難であるという理由にてついにその撤去が決断されます。

そして平成20年(2008年)9月、当時建立に携わった人など20名が集まり、もしかすると彼らにとって最後となるかも知れない鷲別岳への登山を挙行、それなりにも気がかりだったと皆が口にする碑が丁重な供養の後、惜しまれつつも取り去られたのでした。

現在、この二人の慰霊プレートが前出「合同慰霊碑」の側面にそれぞれ取り付けられています。

関係者の胸の中だけに刻まれ、そして縁故者がいなくなった後はいずれ誰の記憶からも消し去られてしまう運命だった悲しい想い出は、今後この碑を通じて語り継がれていく事になったのです。

【八の沢・福岡大ワンゲル部員ヒグマ遭難】

(昭和45年7月26日~7月27日)

この事件は、大正期に留萌管内苫前町で起こった『三毛別羆事件』と並び、道内でのエゾヒグマ被害における代表的事例として知名度が高いものです。

日高山系で登山途中の福岡大学ワンダーフォーゲル部員が当地でヒグマに襲われ3名の命が奪われたという悲惨な事件について、当時の報道では「北海道のヒグマの習性を知らない”内地”の大学生の”無知”が事件を呼んだ」などと冷徹に総括されている部分がありました。

一通りの経緯を知った上で思うに、それが主因のひとつであろう事は確かに疑いようのないところではありますが、しかし彼らが遭遇してしまった熊がたとえ「生態を知っている者」から見ても極めて珍しい”凶暴”な個体だったのもまた事実なのです。

昭和45年(1970年)7月、北部日高の芽室岳(標高1,754m)から一帯へ入山した福岡大ワンゲル部員5名は稜線を南へ縦走、経路上の峰を征した後、次の目標地である「カムイエクウチカウシ山」を目指していました。

7月25日夕方、同山の直前に位置する「九の沢カール」(窪地)に到達したパーティーは明日の登頂へ備えてここに宿営する事としますが、テント設営後にはどこから現れたのか、おもむろにこちらへ向かって接近して来る一頭のヒグマを発見します。

それほど大きくは見えないその熊、特に敵意をもって襲いかかってくる様子はなく、まるで人間に馴れているかの如くそれは近づくなりテント外にあったリュックサックの中の食糧を漁りだしました。

この想定外の出来事にしばらく呆気に取られその様子を眺めていた彼らでしたが、貴重品など一切が入っているリュックを奪われては大変と、マニュアル対策法に則り焚き火をしたり大きな音を出した末、これを追い払う事に成功します。

この時までは、北海道遠征中の珍奇な体験として彼らの土産話にさぞかし色を添えただろうエピソードに過ぎませんでした、しかしその後福岡大パーティーはヒグマの執拗な異常行動に恐怖する事になるのです。

その日の晩、おそらくリュックの奪還を図ったのであろう再び戻ってきた熊から断続的に受けた襲撃の程度は、翌早朝にはテントを倒さんばかりの凶暴性を帯びたものへと変化していきます。

段々とエスカレートするその様に慄く彼らは一度テントとリュックを放棄して避難、もはや明確に身の危険を認識したパーティーはハンターの出動要請をすべく2名をふもとへ向かわせましたが、道中で出会った下山中の北海学園大学のパーティーに事情を説明、連絡事項を託した後二人は再び現地へ戻ったのでした。

一方、隙を見て何とか装備品の回収に成功した3名は急登の後、稜線上で先の二人と合流、全員が揃ったパーティーはその日(7月26日)比較的安全と判断された尾根でのビバークを決定します。

現場の九の沢カールからはかなり離れたこの地点まで逃れた事で彼らの中ではこの悪夢がやっと終わりつつありました、いやそう願っていたのかも知れません…だがどこまでも執念深く追ってきた敵はなんとその時すぐそこまで迫っていたのです。

ここに至ってまさかの襲撃を受けた彼らが守るべきものは当初のリュックから既に自らの生命に変わっていました、尾根を下った先に宿営している鳥取大パーティーに救いを求めるべく一同は彼らの居る「八の沢カール」へ向けて必死の脱出を図ります。

しかし、この時確実に人間を「攻撃目標」としていたヒグマから無事に逃れる事はもはや不可能に近く、逃げる途中でついに追い付かれたメンバーが一人また一人とその牙にかかり、最終的には翌27日にかけて合わせて3名の命が失われるという最悪の結末となってしまったのでした。

その発生事実が明確になっている中では日高山系において初めての事例である登山者の犠牲を伴ったこの熊害事件がこれほど大事になった原因は、やはり所有物のリュックサックの争奪の件にかかるものが大きいと言えるでしょう。

よく知られているヒグマの習性からして一度自らが手にしたものへの執着の強さは尋常でなく、今回の場合は最初に漁った時点で”自分の所有物”となったリュックがその後数回にわたり奪還された事で、その目的が「所有物の確保」から「敵の排除」へ変わっていったのかも知れません。

ただし、この加害熊が最初から人間を恐れていない様子で自ら寄ってきた事についてはまた別の観点で論じなければなりません。

実は、ふもとへ赴いた福岡大メンバーの二人が出会った前述北海学園大学のパーティーは事件発生直前の7月24日に”カムイエク山”のすぐ北側に連なる「シュンベツ岳」山頂付近で同じ個体と見られるヒグマに遭遇しており、その時は背負っていたリュックの中身を狙ってか相手から先に襲ってきたとの証言があります。

このパーティーはあわやという時にリュックを放棄したため、熊の気をそらす中、何とか全員無事に下山する事が出来ました。

またその前月には単独登山に臨んでいた室蘭の会社員がこの付近で消息不明となっており、転落などの形跡がない事から現在も未解決である事件はこのヒグマとの関係性が疑われています。

つまり、この熊はいつしかの時点でリュックサックの中に食糧がある事を学習し、なおかつ人間を自分より弱い動物として認識している、非常に攻撃的で危険な個体だった可能性が高いのです。

これほどまでに特異なヒグマだと知る由もなかったのは当然としても、福岡大のメンバーが2名をふもとへ派遣した段階で、何故全員で直ちに下山しなかったのかを指摘する声が当時ありました。

それに対して、その時点ではこのトラブルがここまで深刻になるとはまだ捉えられていなかったし、何よりリュックの中には金銭など貴重品が残されていたため回収の必要があったという理由が挙げられています。

ただ、私の個人的な憶測ではそれに加えて、部活動における厳格な「伝統」や「誇り」、あるいは「面子」などという背景にある不定形な要素が少なからず影響したのではと思っています。

現在の大学では楽しいサークル活動的なニュアンスが強い印象ですが、昭和45年当時において各部の活動には”大学の看板を背負った”代表としての強い責任と義務が伴い、万一の「失態」や「不祥事」の際には厳しい「総括」や「自己批判」に迫られるケースもあったと聞きます。

今回の福岡大の北海道遠征に関しては、計画時の最終目標である「ペテガリ岳」登頂が、いろいろな不手際によって行程に遅れが生じたためにやむなく手前のカムイエクへ変更された経緯がありました。

部費の多くを費やしてはるばる九州から乗り込んだ”大学代表”である彼らにとっては、「目標を完遂出来なかった挙句に、”たかが”熊一頭に身ぐるみを剥がされ逃げ帰った」などとヒグマの怖さを知らない人からの心無い批判を浴びる事のないよう”最低限の成果”を残す必要があったのかも知れません。

これは、装備品の回収後稜線上へ何とか逃れた7月26日午後に至っても尚、翌朝におけるカムイエクへの登頂に拘り、安全がまったく担保されていない中、ここでの宿営を決断している事からも”このままでは帰れない”その辛い立場が窺えます。

だが、体面を重んじた彼らがこの地で残した足跡は、慰霊碑という悲しい形になりました。

事件から2日後の7月29日午後4時30分頃、要請を受け現地入りしたハンターによって殺獲された4歳メスの加害熊は、現在前出「日高山脈山岳センター」の入口に剥製となって展示されています。

私が勝手にイメージしていたものよりはるかに”小ぶり”な実物にいささか面食らった程のこのヒグマが、極限状態の大学生たちにはきっと”神出鬼没の黒い魔物”に見えた事でしょう。

しかしこの魔物も元々はごくごく普通に生きていた一頭の熊に過ぎなく、その変貌の過程にはもしかすると人間が”手を貸した”かもしれない事を我々は肝に銘じる必要があるのです。

平成10年(1998年)、札内川の上流域には洪水調節・灌漑・発電など多目的を果たすための巨大な「札内川ダム」が完成し、併せて造られた多くの「砂防ダム」とともにかつてあれほど荒れた流れの”制御”に大きな効果を発揮しています。

そして、中札内村から日高山脈を横断して日高管内静内町(現・新ひだか町)まで至るという壮大な構想の下、計画・着工されながらも現在凍結中である「日高中央横断道路」(道道111号線)の建設過程で設けられた”仮設林道”が「七の沢」上流辺りまで通じている事もあり、今では「百名山詣で」で訪れる人など一般登山者が一帯へ入山する機会が増えたと聞きます。

これらのインフラ工事によってあたかも周辺環境が安全へ向けて整えられたと錯覚しがちですが、しかしあくまでもそれは”入口部分”が広くなっただけに過ぎず、間違っても日高の自然が”柔和”になった訳ではありません。

依然として当地での様々なリスクが極めて高い確率で潜在している現状には何ら変わりはなく、自然を甘く見ればもちろん、たとえ慎重に慎重を期して事を進めてさえも重大な事故が発生してしまう恐れは残念ながら避けられないのです。

「合同慰霊碑」が建立された平成元年当時、祀られた方は52名でしたが、しかしその後増設された「墓誌」にはあらたに氏名が加えられており、今ではその数合わせて59名になっていました。

平成18年に起こった「九の沢」における北海学園大学生の転落事故を今のところ最後としていますが、スペース的にはまだ十分余裕があるその左側の余白部分に今後あらたな名前が決して刻まれる事のないよう心から願うばかりです。

【中札内村】(札内川上流地域殉難者)「慰霊碑」

建立年月日:平成 元年 7月

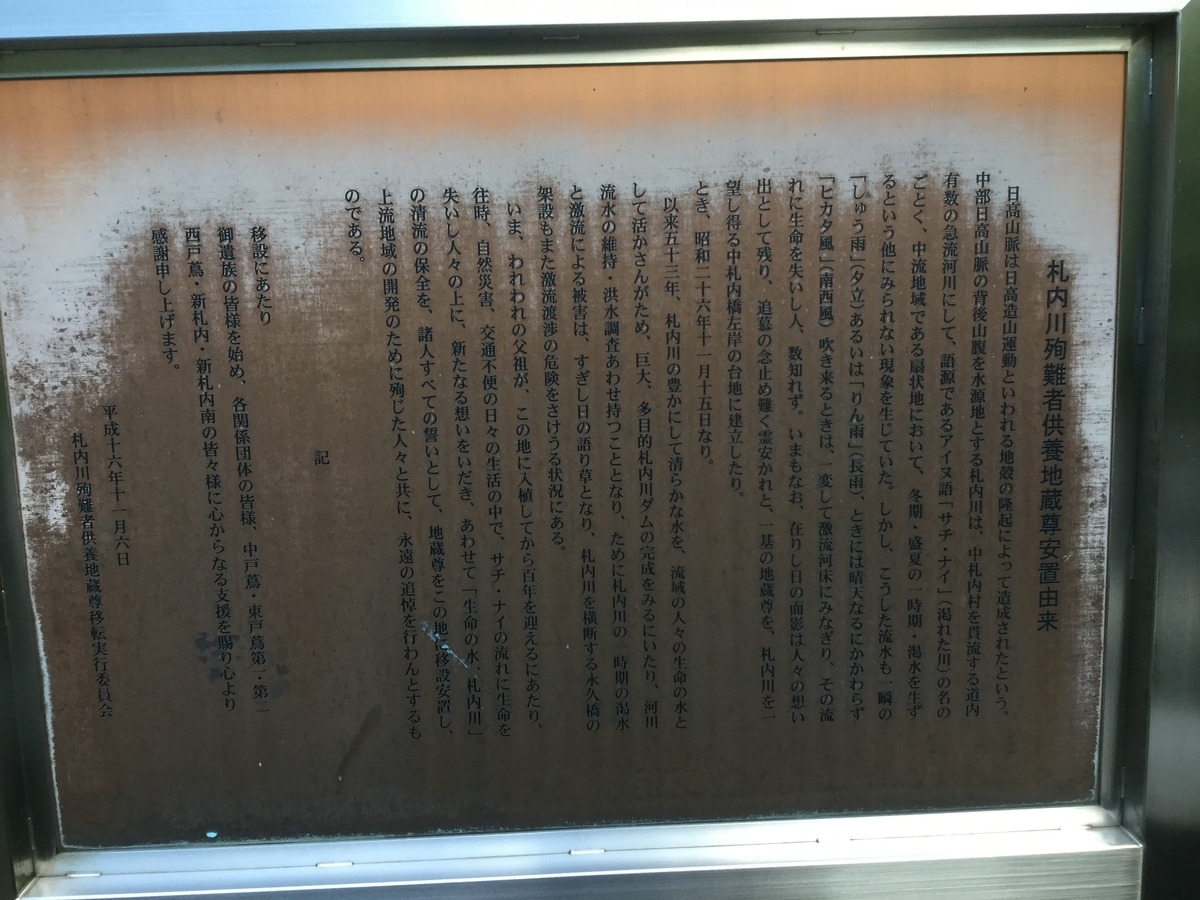

【中札内村】「札内川殉難者供養地蔵尊」

建立年月日:昭和26年11月15日

【中札内村】「上札内砂防堰堤築造工事雪崩殉難碑」

事故発生年月日:昭和32年 3月31日

建立年月日: 昭和33年10月

【根室市】5・10災害海上遭難者慰霊碑

(2016/4/23投稿)

昭和29年(1954年)、北海道地方は未曽有の”暴風災害”に見舞われています…と言えば、歴史に造詣の深い人なら誰しもがその年9月の「洞爺丸台風」をまず思い起こすことでしょう。

9月26日未明に九州に上陸後、発達しながら日本列島に沿って日本海を急速に北上した台風15号はその日の内に北海道に接近、秒速40mを超える猛烈な風は、世界の海難史にその名を残す程の犠牲者(1,139名)を生んだ青函連絡船「洞爺丸転覆事故」を、そして市街地の家屋の約8割を焼き尽くしたと言われる「岩内大火」を引き起こしました。

北海道の歴史上まさに空前の人的被害を呼んだこの台風災害ですが、しかしそれから遡る事4ヶ月半、同年5月9日から10日にかけて北海道を通り抜けた低気圧によって道東地域を中心に壊滅的被害がもたらされた事実については意外とあまり知られていません。

気圧の中心示度が「952ミリバール」と、実は台風15号(956同)よりも低かったとされるこの今で言うところの”爆弾”低気圧は北海道上陸後に急激に発達、猛り狂った風雨は進路上にあった森林や集落の家屋をことごとくなぎ倒し、最後には道東の海域において操業中の漁船に”牙”を剥いたのです…そしてその多くが突然に襲いかかった風と波から逃れる事が出来ませんでした。

道東地区の漁業関係者にとっての「昭和29年の悲劇」とは、洞爺丸台風ではなくこのいわゆる「5・10災害」の事を指すのです。

北海道内では釧路と並んでトップレベル、そして全国でも屈指の水揚量を誇る「根室港」において組織的な漁業が始まったのは漁業協同組合が設立された明治45年(1912年)だと言われています。

対馬海流(暖流)と千島海流(寒流)が行き交う近辺の海域はいにしえより豊富な水産資源に恵まれ、沿岸で獲れるサケ・マス、ニシン、タラ等の海産物は町の経済を潤しましたが、草創期の漁獲高は所詮北海道全体のそれの1割程度に過ぎませんでした。

まだ物流手段が発達していない時代、消費地から遠く離れる当地においてはそれも致し方ない事でしょう、しかし水産物の長期保存を可能にする「缶詰技術」が地元に導入されてから情勢は一変します。

この革新的技術は従来の海産物に加えて、これまで”捨て置かれていた”カニの市場を発掘、またとりわけ人気が高かった”サーモン”の缶詰は海外へも輸出され、”グローバル的需要”もが高まった業界は加速度的に活況を呈する事になりました。

それに伴って魚価も安定的に上昇、かくて”儲け頭”となったサケ・マス漁は、沿岸でその遡上を待つ従来の「定置網漁」だけでは需要を満たす事が出来ず、沖合を回遊するものを”一網打尽”にする「流し網漁」へとその漁法も変化していきます。

そしてこの流れは必然的に漁場の拡張にもつながり、地元の漁師たちはより多くの”獲物”を求めて千島列島沿岸を北上、昭和初期にはその範囲はカムチャツカ半島付近の北千島にまで及んだのでした。

もっとも、排水量10トンにも満たない当時の古い小型船での遠征はまさに命がけであり、その行程においてはやはり多くの不慮の事故が発生したと聞きますが、それでも”海の猛者たちの飽くなき開拓”はひるむ事なく展開されていきました。

かくして、かつてない繁栄に沸く根室のサケ・マス漁でしたが、しかし昭和16年(1941年)から始まった太平洋戦争がその後地元に大打撃を加える事になります。

戦争末期の昭和20年(1945年)7月14日から15日にかけて、太平洋上の空母から飛び立った百機あまりの米軍機による突然の空襲において根室町(当時)は約2,400戸を焼失、そして住民400名弱の生命が奪われるという道内最大規模の戦禍に見舞われ、当然のごとく船舶や港湾施設も手ひどく損害を被りました…この惨状を前に愕然として色を失う漁業関係者でしたがむしろ、彼らにとっての本当の悲劇が始まるのはこの後だったのです。

『三船殉難事件』のエピソードでも少し触れていますが、その空襲の傷も癒えぬまま迎えた同年8月15日の戦争終結直後において、今度は”火事場泥棒”さながらに不法侵攻してきたソビエト連邦軍により千島列島のすべてが武力占領されてしまいます、そしてそれは今まで確保してきたサケ・マス漁場の内の実に9割を失う事を意味しました。

この1~2ヶ月の間に立て続けに起こった思いもよらぬ敵襲によって完膚無きまでの壊滅状態に陥った根室の漁業、今後の対策にも窮する状況にまったく途方に暮れる他ありませんでしたが、生きていくためにはいつまでも意気消沈している訳にもいきません、その後彼らは新しい漁場を求めて太平洋という”新天地”へ挑んでいったのです。

さて、そんな過去を経つつ、時は昭和29年を迎えます。

5月9日の朝、朝鮮半島沖の日本海上に弱い低気圧が発生、確認した札幌管区気象台ではその気圧の配置状態からして北海道到達時にはせいぜい「980ミリバール」程度の発達に収まるものと当初は予想していました。

ところが、それは北上するに連れて過去の事例からは考えられない”異常な成長”を見せ、伴い気象台からの発令も「強風注意報」から「風雨注意報」、そしてその日の深夜には「暴風雨警報」とその内容が慌ただしく変わっていきます。

気象台の予想が追い付かないほどの”変貌”を遂げつつ道南の江差町付近から北海道へ上陸した低気圧は尚も発達しながら東北東の方向へ進路をとり、その過程において秒速35mにも達した暴風は、十勝地方に4千戸の家屋の全半壊や列車の脱線事故などの深刻な被害をもたらした後、更に東へと向かっていきました。

その頃、根室の南東沖の太平洋上では花咲港などから出港したサケ・マス漁船200隻余りが操業していました。

先の終戦後の苦難を経て、太平洋の沖合において新たに有望な漁場を発掘した事で活気を取り戻しつつあったサケ・マス漁は、これまで足かせだった「マッカーサーライン」(漁業制限領域)が昭和27年に撤廃された背景もあってその操業範囲を更に拡張・展開中だったと聞きます。

豊漁が予想されたその年、いよいよシーズンを迎えた漁師たちの意気込みも相当なものだったでしょう、しかしその時目前に迫っていた嵐によってそれが悪夢に変わる瞬間を彼らは体験する事になるのです。

しばらくして、徐々に強まる風と波に漁船は翻弄され始めます…これが更に悪化するであろう事は雲行きとその長年の勘で予想がつきました、だがここは港から遠く離れた太平洋の大海原、逃げ場もない状況で突如荒れ出した海に彼らにはなすすべがありませんでした。

然して、暴風の影響でたちまち波高15mという大時化(しけ)となった海域は”修羅場”と化していくのです。

それにしても、昨晩の内に暴風雨警報が気象台や海上保安部からも発令され”警鐘”が鳴らされていたにも拘らず、何故それが彼らには届かなかったのでしょうか。

函館港などを基点とする大型の母船(指令船)と多くの中型船が緊密な連絡を取り合い大船団を形成する「北洋サケ・マス漁業」に対し、一方根室界隈では排水量10トンレベルの小型漁船が各々独自に出漁するという旧態依然の漁業形態であった上に、それら旧式船の内の実に6割以上には無線はおろかラジオすら備わっておらず、つまり出港後の彼らには警報を耳にする事も、ましてや仲間に状況を伝えたり救助を求める手段さえなかったのです。

そしてもしかするとそれ以上に、先に記したような昭和初期からの様々な”土壇場”をくぐり抜けてきた勇猛な漁師たちにとって、少々の時化など乗り切れるという自信(あるいは慢心)があったのかも知れません…だが今回の”大嵐”はその想像を遥かに超えるものでした。

無線装備船からもたらされた第一報により、一帯が大時化に襲われ甚大な被害が生まれている事は確実視されたものの、前述の通り漁場が拡大する中に点在し遠くは200マイル(約320km)の沖合にまで達していた船もある状況で、その各々の足取りや安否を確認するのは極めて困難でした。

港では誤報や憶測紛いの情報が錯綜し、それは報道内容が二転三転する当時の新聞を見てもその混乱ぶりが窺えます。

正しい情報が伝わらず家族が不安と苛立ちを募らせる中、命からがらにやっとたどり着いた”満身創痍”の漁船がやがて続々と花咲港へ帰港、その通報内容により被害規模が徐々に明らかになっていきますが、九死に一生を得たベテラン船長が「その人生において経験した中でも最大の時化」について生々しく語った新聞記事の内容からは、この嵐から生還出来た事がいかに”神がかり的”であったのかが伝わり、そしてそれは同時に消息不明船の運命がもはや絶望的状況にある厳しい現実を裏付けるものでした。

この前例なき大規模遭難に際し、海上保安庁の巡視船や米軍機、後には横須賀基地から招聘されたフリゲート艦10隻までをも駆使しての懸命の救助活動が災害発生のあくる日から2週間にわたり休みなく行われています。

依然大荒れの海域において自らも遭難しかねない状況下での捜索は難航を極めたそうですが、それでもこの間には、絶望視されていた船が10日間もの漂流の後、花咲沖150マイル地点にて奇跡的に発見され無事保護されたり、航行不能の状態で国後島沿岸まで流され実はソ連軍に拿捕・連行されていた3隻が2週間後に解放・帰還するといった思わぬ明るいニュースも報じられました。

しかしその他の多くの船については吉報が届く事はなく、そして5月25日、未帰還船を多数海に残したまま無念にもその捜索が打ち切られたのです。

”記録破り”の低気圧がもたらしたこの海難事故による最終的な被害は、太平洋上のサケ・マス漁船だけでも沈没・消息不明合わせて38隻、死亡・行方不明者323名にのぼり、その他知床沖などで遭難したものを加えると約400名がこの時命を落としたと言われています。

”死と隣り合わせ”の危険な仕事と日頃から覚悟していたはずもいざ”大黒柱”を亡くした家族や、大枚を叩いてやっと手に入れた船ばかりか大切な従業員までをも失ってしまった船主が悲嘆・落胆の極みにあったのはもちろん言うまでもありません。

この災厄が心の傷となり二度と海に戻る事のなかった漁師や、すっかり気力を失い廃業した船主もあったそうです、しかし他方「海での借りは海で返す」とばかりに再起を決意する”生まれながらの海の男”たちがいました。

そしてその後、国からの「漁業災害復旧金」や銀行の「特別融資」、あるいは地元漁協が資金難の組合員のためには自ら保険料を立て替えてまでも加入を推進していた「労働災害保険」の還付金などを元手に、30トンレベルに大型化された漁船が次々と新造され、根室の漁業はこの悲劇を”ばね”にして一気に近代化が図られていったのです。

このような苦難の歴史を重ね来て、今や全国でも有数の漁業の一大拠点となった根室ですが、しかし現在思わぬ”苦境”に立たされています。

平成27年(2015年)、ロシア政府が同国沿岸から200海里内でのサケ・マス流し網漁を翌年より無期限全面禁止する旨を突然発表、それは戦後における日ソあるいは日露政府間の交渉によって一部操業が再開されていた同海域からの日本漁船の閉め出しを意味しました。

「海洋資源の保護」という名目ながらも、その実「ウクライナ問題に端を発した経済制裁へ対する報復」であろうこの一方的措置によって根室の経済が受けるダメージはもちろん小さくありません。

ロシアの常套手段であるこの”揺さぶり外交”が今後の政治の動きによってどう変わるのか見極めなくてはなりませんが、当面回復の見込みが立たない以上、地元では減船措置や関連事業の大幅な縮小を余儀なくされています。

素人が軽々しく口を挟んではいけない領域ながらも、思うに根室には「外国に依存するがために外交問題が起こるたびそれに振り回される状況」から早く脱却し、養殖技術の確立・事業拡大など将来を見据えた経済モデルへと移行していかなければならない時期が訪れているのかも知れません。

その100年以上の歴史の中で、終戦直後の漁場喪失やこの「5・10災害」、そして昭和52年のいわゆる「200海里問題」と、幾度叩きのめされながらもその都度立ち上がってきた道東のサケ・マス漁はここに来てまた”正念場”を迎えているのです。

【雄武町】雄武町所在慰霊碑

(2016/4/13投稿)

紋別郡雄武町(おうむ)は宗谷管内と境を接するオホーツク管内北端の町です。

町の経済を支える産業としてはサケ・マス・ホタテを代表とする漁業・水産業を中心に、加えて林業・酪農業も盛んですが、人口は現在5千人足らずと年々減少傾向にある流れには逆らえず、やはり他の町村と同様、高齢化や伴う諸産業の後継者不足は地域が抱える悩ましい問題だそうです。

多分に漏れず、今後の過疎化対策に課題を残すオホーツク海沿いの静かなこの町ですが、しかしかつては大勢の人々が集い「ゴールドラッシュ」で栄えたという華やかな歴史を近隣町村とともに持っています。

時は今から遡る事約120年の明治30年頃、かねてから「金」(きん)を求めて道内の山々を渡り歩いていた”冒険者”の手によって、北に隣接する「枝幸郡枝幸村」(現・宗谷管内枝幸町)域内の複数の河川域で大量の「砂金」が発見されました。

「金本位制」の下、重量0.75グラムの金が当時のレートで「1円」の価値があった時代、その噂は即時にあまねく拡散され、話を聞きつけた延べ数万人とも言われる”一攫千金”を夢見る人々が当地へ殺到、その”乱獲”により近辺のそれらはあっという間に採り尽くされてしまったそうです。

ただ、砂金が採れるという事は周辺における金鉱脈の存在の可能性を裏付けており、大正初期頃からいわゆる「山師」と呼ばれる人々によって一帯の山々の地質調査が行われていますが、もちろんそうそう簡単に見つかるものでもなく、探鉱作業は難航を余儀なくされていました。

そんな中の大正10年(1921年)5月、雄武村内陸部の山林で山火事が不意に発生、折からの強風にあおられ拡がった猛火に村民にはなすすべもなく、見る間に38平方kmもの広大な森林が焼き尽くされてしまいます。

こうして、貴重な木材資源を多く失い大打撃を受けた雄武村でしたが、実はその災いが転じて村には新たな”福”がもたらされる事になるのです。

この災害により一見資産価値がまったくなくなってしまった見るも無残な一帯、しかしその後山に入ったとある山師が焼け跡の山面に露出していた岩石からなんと金を発見、詳しい調査により近辺に有望な金や銀鉱床がある事が確実視されました。

まるで”おとぎ話”のような成り行きの末、遂にその位置を”人間に突き止められてしまった”金山には潤沢な資金に飽かして採掘権を得た本州の大資本により早速鉱業プラントが置かれ、現地では昭和3年(1928年)頃から採掘作業が始まっています。

初めこそ小規模な人員と設備にていわば”半信半疑”で着手された作業でしたが、掘り進む内に間違いなく一帯が良質な鉱脈であるとの確証を得た会社は、いよいよ大々的な設備投資展開を決定、ここ雄武村に「北隆鉱山」の金銀採掘という一大産業が誕生した瞬間でした。

この流れは当然ながら、これまで寂れた漁村だった当地の人口を飛躍的に伸ばし、雇用の増加と伴う消費活動が経済の活性化を促す事になります。

多い時には500人ほど居たと言われる従業員の住宅や子女のための学校などが鉱区の近くに急遽”造成”された地に次々と設けられ、当時「山中の不夜城」と呼ばれたほどに界隈は活況を見たそうです。

さて、開鉱当初における北隆鉱山の業務内容は、坑内から採掘の後現場で破砕・粉砕処理された金や銀が含まれる粗鉱をふもとの「元稲府港」(もといねっぷ)まで運び、そこから大分県にある親会社の製錬所へ向けて船で積出しするというものでした。

その当時北海道内に多くあったこの会社が所有する金鉱の中でも群を抜く産出量を誇ったこの鉱山とは言えども、漫画やアニメのように地中から輝く金銀が”ざくざく”と採れる訳ではありません、鉱石中にわずかに含まれる成分を特殊な工法(製練)で抽出するのですが、比較的”歩留まり”が良かったここですら、重量1トンの粗鉱から採取出来た金は平均5.7グラム(銀は26グラム)に過ぎなかったと言われています。

つまり、その内のほんの一部を抜き取るために、ほぼすべてが不要となる”砂利や石ころ”が北海道からわざわざ九州まで搬送されているという現状であり、誰の目から見ても明らかなこの輸送コスト面での非効率性を改善するため、会社側では現地で製錬処理すべく施設の新設を計画、昭和10年には山中に新しい青化製錬所が完成しました。

それに先立ち実施された採掘方法の改善(手堀り→削岩機使用)や専用軌道の敷設なども含め、こうして着実に機械化・自動化が推進され規模の拡大を見る鉱山設備でしたが、ここにきて「電力不足」という不安要素が生まれてきます。

これまで近代産業とはほぼ無縁であったこの地域では都市部と比較すると当然のように電化が遅れており、一帯における発送電事業の構想が持ち上がったのは大正7年(1918年)だと言われています。

その後、利権が絡む代議士同士の発電方法を巡る対立などがありつつ、最終的に「雄武川」水系における水力発電所の新設が決定、昭和3年(1928年)には札幌の企業などからの資本を集めた電力会社が地元に設立されました。

奇しくも北隆鉱山の採掘開始年と一致しますが、もちろん鉱山への供給をも構想に入れていたと思われる発送電設備建設工事は2年間の工期を経て完工、やっと雄武市街に電気の灯がともったのは昭和7年(1932年)になってからの事です。

しかし、青写真では最高容量「200キロワット」を誇るこの発電設備はいざ稼働に至って河川水の流量不足により設計通りの能力を発揮する事がほとんど出来ず、市街地の一般家庭への送電レベルならともかく近代化が進む鉱山設備に電力供給するにはまったく”期待外れ”な代物だったのです。

一方、増えるばかりの従業員住宅への供給などを含めて、今後予想されるさらなる電力需要増に際して現行の自家発電設備だけでは心許ない事情にある鉱業所側からしても、その対策として新しく建設される発電所からの供給が当て込まれていたかも知れません。

その思惑が外れて困った鉱山会社から何らかの要望を受けた可能性もありますが、高需要と伴う利益が見込まれる”大口得意先”を前にしながら満足に送電も出来ないという”大誤算”に見舞われた電力会社が最終的に決断した善後策は雄武川と比較して遥かに水量が多い村の北端を流れる「幌内川」水系に「ダム式発電設備」を新たに建設する事でした。

そして完成から3年も経たない内に”見限られた”従来の発電設備は、新発電所建設資金を捻出するため、昭和10年(1935年)にはその一切合切が他の電力会社へ20万円(当時)で売却されています。

かくて、電力需給の立場から見て双方に利益をもたらすものと期待が込められた「幌内ダム」の建設は昭和14年1月に起工され、急ピッチに工事が進められていったのです。

さて、前置きがかなり長くなってしまいましたが、そんな歴史を持つ現在の雄武町内にはこの微妙に相関する「北隆鉱山」と「幌内ダム」にまつわる2基の慰霊碑が建立されています。

ひとつは元稲府市街から西方内陸へ十数km入った鉱山跡地の山腹に、そしてもう一方は雄武町域最北端の幌内川河口地点と、まったく離れた場所にある碑ですが、同じ時代に華々しく登場し、そして実はその終焉時期も似通うこれら二つの「事業所」において起こった慰霊碑建立の由縁となる悲しい出来事を各々紹介したいと思います。

【雄武町】「北隆鉱山慰霊之碑」

事故発生年月日:昭和14年 2月 7日

建立年月日: 平成 6年10月

大正初期に発見・採鉱が始められたとされる当時北海道で随一の”大金鉱”であった「鴻之舞(こうのまい)鉱山」(紋別市)をも凌ぐ高品位の金を産出する「北隆鉱山」が雄武に誕生したいきさつについては先に触れた通りです。

昭和3年に採鉱が開始されてから安定的に増え続けた産金量はその後の更なる設備投資を促し、軌道敷設(昭和9年)、製錬所建設(同10年)など鉱業所設備も拡充されていきました。

また、坑内設備や掘削工具などが順次改善された採掘作業場でも災害や重大事故の発生が年々減っており、事業後半におけるその労働環境はそれほど悪くなかったとも聞きます。

こうして、当初従業員28人で発足した北隆鉱山は昭和12年(1937年)にはその数500人と、地元の雇用安定と経済発展に大きく寄与する産業となったのでした。

しかし一方、急激に規模が拡大された事業は鉱毒事故という弊害を生み出してもいます。

昭和10年から始まった製錬処理の工程で使用される猛毒の「シアン化ナトリウム」(青酸ソーダ)が、処理後の残滓置場の土中から浸出し近くを流れる「音稲府川」(おといねっぷ)へ混入、川はおろか河口域のオホーツク海沿岸の魚介類までをも死滅させるという大事件が発生しました。

深刻な被害を受けた地元漁協などからの賠償や改善要請に対して、当初鉱業所側はその因果関係を認めなかったため事態は紛糾、数年にも及んだ紛争は後に2万円余り(当時)の賠償という形で一応の解決を見ましたが、とりわけ漁業関係者との間に大きな禍根を残す事になったのでした。

さて、この良くも悪くも発展を遂げる鉱業所に勤める従業員やその家族の生活はその頃どのようなものだったのでしょうか。

鉱区においては急増する従業員に向けたインフラ整備のために沿線の山腹のあちらこちらが開削され、住宅や小学校(分校)、病院などの施設が短期間に用意されています。

更には、娯楽施設や運動場などの福利厚生関係、あるいはいわゆるライフラインも比較的充実しており、日用品の調達についても会社側から手配された施設によって滞りなく各戸へ供給されていたと言います。

この環境整備に際して相当な費用が投じられたのはもちろん言うまでもありませんが、別の目線から見ればその提供を惜しむ理由がない程に、この事業がいかに多くの利益を会社へもたらしていたかを理解する事が出来るでしょう。

このように、当時の一般庶民よりおそらく恵まれた人々が”快適”な生活を送っていたであろう、人口2千人あまりの”山中の街”を突然の悲劇が襲ったのは昭和14年(1939年)の冬の事でした。

その年、北海道地方は各地に渡り未曽有の大雪に見舞われ、例えば札幌市では現在に至るも観測史上最高値である最深積雪量(169cm)を2月に記録していますが、しかし中でもその影響をもっとも受けたのが雄武村が属する「網走支庁管内」だったのです。

当時の積雪の記録によれば、網走管内各地域の最深積雪量の平均値は道内最高の206cm(2月23日に記録)に達し、これは気象庁に残る過去データと比較しても最大級のものでいかにその時の大雪が記録的だったのかを物語っています。

そしてこの時実際、雄武村そして北隆鉱山近辺の積雪がどれ程であったのかは定かでありませんが、もともと網走管内の中では降雪量が少なくなく、ましてや山奥地である鉱山界隈が相当の豪雪の中にあったのは想像に難くありません。

そんな状況の2月7日午前11時30分頃、鉱夫住宅エリア裏手の山面で前触れなく大規模な雪崩が発生し、8世帯集合の長屋形態の住宅1棟が巻き込まれて倒壊、この災害事故で未成年者9名を含む14名が命を落とす大惨事となってしまいました。

憶測の域を出ませんが、前述の通り増加する従業員対策として住宅を拡充するに当たり、用地が手狭になる中で、もしかすると当初は置く予定のなかった山面の直下にまでも建てざるを得なくなっていたのかも知れません。

その犠牲者の中には幼児が多く含まれており、父親や兄姉が職場・学校から帰って来るのを家で今か今かと心待ちにしていたであろう光景を想像すると胸が痛みます。

かくて、業務中の事故による死亡者数が過去に1人(昭和10年10月14日)という、他の鉱区と比して労働災害面ではかなり”優秀”であった北隆鉱山は、思いもよらぬ気象災害によってその歴史に悲しい1ページを残したのです。

まさに”北の大地で隆盛を誇った”北隆鉱山も昭和14年をピークに産金量が減少傾向にあり、明らかにその勢いには翳りが見えていました。

そして、戦時体制という情況も業界に暗い影を落とします。

軍需における重要品目であるため鉱工業に対しては既に様々な法整備、つまり”国家統制”が敷かれていましたが、昭和15年には「重要鉱物増産法」に基づく「不合理鉱区の整理促進」策が推進されていきます。

これは要するに「全国に散在する生産効率の悪い小規模鉱山を整理して産出量の多い鉱区に労働力を集中させる」という戦時下の国策であり、それは鉱種の選定にまで波及しました。

その内「金・銀」などの希少金属類は、序文で記したように人手を多く使う割には非常に歩留まりが悪いという非効率生産鉱物の代表格的存在である上に、国際世論の悪化により世界各国から日本への経済制裁が強まり始めたこの頃に至っては海外からの資源調達における”軍資金”としての利用価値をも失いつつある状況の中、かつてあれほどもてはやされたこれらの鉱物はもはや「不要・不急品」に成り下がってしまったのです。

こうした流れを受け、鉱山監督局からの命令によって最終的に北隆鉱山が閉山に追い込まれたのは太平洋戦争勃発後の昭和18年(1943年)の事でしたが、その3年前において事実上”山の運命”は既に決まっていたと言えるでしょう。

この措置により鉱山労務者は別の鉱区への転出を余儀なくされ、昭和15年の最盛期には7,723人(1,634戸)であった雄武村の人口は閉山後の昭和19年には5,344人(980戸)にまで激減しています。

明治時代の「ゴールドラッシュ」に始まり「北隆鉱山」の終焉までの約半世紀にわたって「金」に振り回され続けた雄武村はこうしてある意味”狂騒の時代”に一区切りをつけたのでした。

【雄武町】「辛巳遭難慰霊碑」

事故発生年月日:昭和16年 6月 7日

建立年月日: 昭和16年10月

辛巳遭難慰霊碑は雄武町の北端、幌内地区(ほろない)の神社地先にある「史蹟公園」内に建っています。

ちなみに「辛巳」(かのとみ/しんし)とは60年に1度巡って来る干支の組み合わせのひとつであり、この場合は昭和16年(1941年)の事を指すのですが、碑にはその年の6月、この地で起きた前代未聞の災害事故によって犠牲となった多数の住民の御霊が祀られています。

太平洋戦争開戦直前の折、新聞紙上ではあまり大きく取り上げられませんでしたが、その悲劇とは地域一帯に恩恵をもたらすために造られた「巨大建造物」が逆に地元集落を壊滅へと導く結果を招いた、いわば”天災の力を借りた人災”と言えるものだったのです。

遡る事9年前の昭和7年(1932年)、地元電力会社の手により雄武川流域に建設された発電設備は雄武市街に初めて本格的に電気を供給するという”快挙”を成し遂げました。

しかし計画に反してのその余りにも”非力”な性能は、折しも村内に誕生・発展中だった「北隆鉱山」などの大口需要を満たす事が出来ず、その解決が事実上不可能だった電力会社は早々にその施設と権利を売り払い、ここ幌内に活路を見出す決断をします。

この地には豊富な水量を誇る「幌内川」があり、その他の立地条件も整っていた事から、ここに大規模な「ダム式発電設備」を新設、先の鉱山や地元地域、さらには北に隣接する「枝幸村」の需要をも視野に入れ、広域における新規発送電事業を起ち上げるつもりだったのです。

かくして、「幌内ダム」と名付けられた重力式コンクリートダムの建設工事は幌内川河口から4~5km遡る山間の谷に長さ約160m・高さ約13mにわたり築かれるべく昭和14年(1939年)より起工されたというくだりまで序文にて記しました。

さて、この工事はとにかく完成を急ぐ必要に迫られていました…その大きな理由のひとつはこの電力会社が主に札幌の企業などからの出資金を募って設立された営利目的の「株式会社」だったところにあります。

明治中期の札幌から始まったとされる北海道の電力事業の歴史ですが、その後需要は地方へ拡がり昭和初期に至ると地場における発送電あるいは配電権の独占を目論む電力会社が道内各地に乱立しました。

もちろん、事業を起ち上げるためには発送電設備の建設などにかかる莫大な費用を初期段階で準備する必要があり、元手の少ない起業家は”外部株主”からの出資金に頼らざるを得ませんでしたが、もはや「電力の需要は急増しても減る事はない」と目されていたので、その利益配当を当て込んだ資産家や企業からの資金は割と順調に集まったとも聞きます。

構想的には「地域住民や企業が生活水準・業務能率向上のために電気を”どんどん”買い、そして電力会社やその投資家たちが”益々増えゆく利益”を享受する」という構図が描かれていた訳ですが、ただそれもこれも需要と供給のバランスが取れていてこその話であり、ここ雄武の場合はその面で完全に失敗した事例と言えるものでした。

設計通りの発電能力に至らないがため小口需要のみに電力供給している現状では株主配当どころか、初期投資分の回収や自社の利益確保すらままならず、「話が違う」とばかりにおそらく相当の”突き上げ”と”債務返済”に迫られていた会社はこの幌内ダム発電事業での起死回生を図っていたと思われます。

こうした背景もあり、急ピッチに進められた工事は昭和14年1月~昭和15年12月という2年足らずの工期にて完工しました。

この規模のダムを建設するにしては相当なスピード工事と言えますが、前述の北隆鉱山のエピソードでも触れたように昭和13年から14年にかかる冬季において界隈はかつてない記録的な大雪に見舞われており、当時の記録では網走地方の根雪が消えたのは4月末とされていますので、まさかにも大雪の中での工事が”強行”されない限り実際の建設に携わった期間はもっと短かったのではないかと推察されます。

とにもかくにも、”外観上”立派なダム発電所がここに完成し、発送電許可を得るべく当局による現地検査実施の手配が直ちになされます…ところがこの”急ごしらえ”の設備は早くも”ほころび”を晒す事になるのです。

検査直前のある日、試運転中だった発電施設で突然火災が発生、人的被害はなかったものの設備が損傷した事から当然検査は見送られ事業はしばらく”足留め”を余儀なくされる羽目となりました。

その出火原因は記録に残っていませんが、再検査申請まで半年間を要している事から見ても、発電装置本体に不備・欠陥があった可能性は否定出来ません。

急げば急ぐほど問題が巻き起こり、まさに”踏んだり蹴ったり”の状態でしたが、ダム建設のため当時の金額であらたに30万円の投資を受けていた会社は、本業での”実入り”がない以上、再開の目処がつくまでの当面の間、他に収入を求めるしかありませんでした。

そのため幌内川上流で切り出した原木を水路にてふもとへと運ぶ「木材流送」という”畑違い”の仕事にまで携わっていたと聞きます…だが会社存続のための止むなき対応だったこの”副業”が後々の大惨事を招く”引き金”となってしまうのです。

こうして半年が経った昭和16年5月末、不慮の事故によりダメージを受けた発電設備は懸命の修復作業の末復旧され、ようやく再開の見通しが立った事業所からは、あらためて検査願いが北海道庁へ提出されるに至ります。

今度こそ何事も起こらないよう誰もが願った事でしょう、しかし不運を通り越してもはや”呪われた”この事業所はまたしても、そして”最後”のトラブルに見舞われる事になります…ただし今回ばかりは自らの不幸だけに留まるレベルでは済みませんでした。

昭和16年(1941年)6月6日、折からの悪天がその日の夜半より突然豪雨となり、それは翌朝まで勢いが衰える事がありませんでした。

当時の新聞には「北見・網走地方で河川の氾濫などにより合わせて5平方kmもの田畑が浸水被害を受けた」との記事があり、また現代から遡って当該地における過去6月の月間降水量データを見比べてもその年の数値が突出して高いところから、「治水」が行き届いていない時代であった要素を差し引いても、その時の「暴雨」がいかに凄まじいレベルであっただろう事が窺えます。

この集中豪雨の影響で、他の河川と同様に幌内川は瞬く間に増水、その流れが河口から4~5kmという比較的下流域に設けられた幌内ダムへ至るまでには既に濁流と化していた事は言うまでもありません。

だが、ダムを襲ったのは激流だけではありませんでした、事もあろうに前述”副業”によって上流側で切り出し留め置かれていた大量の原木が流出し一気に押し寄せてきたのです。

まるで”巨大貯木場”となったダム湖では、この原木や山から流されてきた大小の倒木など無数の樹木によってことごとく取水口や放水路が隙間なく閉塞され、かくて放水機能を喪失したダムはとてつもない水圧を一身に受ける事になります。

しかしやがて、湖が”満杯”となったその時…遂に持ちこたえられなかった幌内ダムは中央部分から大きく決壊、一気に解放された”湖水”はふもとへ向け”怒涛”の勢いで下っていきました。

思うに、いくら満水状態だったとしてもコンクリートダムがこれほど簡単に決壊するなど余程の設計か施工のミスがない限り本来起こり得ない事です。

幌内ダムは重力式、つまり自重のみで水圧を支えるという構造上、他方式と比べてもちろん堅固な造りでなければならなく、コンクリートの使用量も当然多い訳ですが、戦時体制の折、その資材調達に際し果たして設計通りの品質と量を十分に確保出来たのか甚だ疑問に残ります。

加えて、前述の通りこの工事は完成を急ぐあまり、補強の不備やコンクリートの養生期間の不足などの要因でそもそも設計強度に足りていなかった可能性を指摘されており、「欠陥工事」と当時の新聞紙上で断じられるだけの理由がそれなりにもあったのだろうと言わざるを得ません。

さて、濁流が向かったその先、「下幌内原野」一帯には牧場や畑地を営む30戸(113名)の集落がありました、先人たちによって森深い未開地が苦闘の末耕地にされた歴史を持つこの場所でしたが、まさに今、そのすべてを無に帰す程の危機がここに迫っている事など彼らには知る由もなかったでしょう。

決壊から数分も経たずに到達した逆巻く奔流は一説には「高さ5メートル以上」にも達していたと言われています、その水勢のみならず一緒に率いてきた原木により”破壊力”を増した濁流に飲み込まれた集落はひとたまりもありませんでした。

そして非情にも、逃げる間もなかった大勢の人々もろとも、流域一帯にあったすべての家屋が見る間にオホーツク海へと押し流されていったのです。

地元新聞の第一報で「集落住民全滅」とまで報じられたこの悲劇においては60名が帰らぬ人となりました、ただ”唯一の救い”は集落の学童たちのほぼ全員が高台にあった国民学校へ登校していたためこの災禍から逃れた事でしょうか。

その日は土曜日だったものの今とは違い当時は当たり前に午前中の授業・教練があった時代でした、それにしてもダム決壊時刻が午前9時過ぎだった事実から思えば、もしそれがもう少し早い時間帯あるいは午後から発生していたとしたら、それは形容しがたいもっと恐ろしい結果になったであろう事は容易に想像出来ます。

しかし一方、この災害により両親や身寄りをすべて失った18名の「孤児」が生まれました…後日全員に「里親」が見つかったとの話も耳にしますが、彼らのその後の人生においても、「家や親たちが濁流にのまれ海へと消えてゆく様を高台の上から唯々見ているしかなかった」というこの辛い記憶と傷跡がもちろん消える訳もなく、先程”唯一の救い”などと軽々しく記した事を反省しなければなりません。

かくして、幌内における発送電事業の夢は多くの人命とともにここに潰えましたが、その後被害者に何らかの補償がなされたのか、それとも”天災の結果”として扱われてしまったのか、その事故処理方法については記録がなく杳(よう)として知れません。

そして、決壊後そのまま放置された幌内ダムは戦後改修され一時期は発送電が行われたものの、現在はその役目を終え”人目に触れない”場所でひっそりと「砂防ダム」としての余生を送っています。

【七飯町】ばんだい号遭難者慰霊碑

(2015/11/1投稿)

はるか道南を目指して道央自動車道を走ってきました。

道東を発ってから約6時間、道中目にしてきた山々と比べひと際異彩を放つ駒ヶ岳の景観を左手に望みながら、現時点で南端終点の「大沼公園IC」を降りると渡島管内七飯町(ななえ)の域内に入ります。

そして、その噴火活動によって生まれた駒ヶ岳山麓に点在する大小の湖沼を中心に成す広大な「大沼国定公園」を通り抜け、いよいよ函館を目前にして左側奥手に見えてくる山が、かつて渡島管内の最高峰であった「横津(よこつ)岳」(標高1,167m)です。

”かつて”というのも妙な表現ですが、実は平成18年に檜山管内熊石町が八雲町との合併ののち渡島管内へ編入された事によって、同町とせたな町の境に跨る「遊楽部(ゆうらっぷ)岳」(標高1,277m)にその座を追われてしまったのでした。

さて”元”最高峰と言っても傾斜も比較的緩やかで全般に平坦な山であるこの横津岳、南西側斜面には頂上まで至る舗装道路が整備されており、沿線ではスキー場やゴルフ場などのレジャー施設も営まれていた事から、好況な時代にはその利用客やハイキング、あるいは函館の”裏夜景”を楽しむ人々で大変賑わっていたそうです。

しかし時は過ぎ、経営難のためかそれらの施設は2000年代に入ってから相次いで閉鎖、件の道路も路面損壊の影響で基本通年通行止めになった現在では、人の姿を見る機会もめっきり減り、以前の活況を見る事はもうありません。

かくて今はすっかり静寂が戻った横津岳ですが、その山腹、標高900m地点の丘の草藪を分けて行くと少し開けた場所にひとつの石碑が建っていました。

これは今から約45年前にここであった航空機事故にまつわる慰霊碑なのですが、旅客機を対象にすれば、死亡を伴うものとしては北海道内で初めて、そして今のところ唯一であるこの墜落事故の発生原因については未だに不可解な点が多く残されています。

昭和46年(1971年)7月3日午後6時10分頃、札幌(丘珠空港)から函館へ向かった東亜国内航空のプロペラ旅客機YS-11型「ばんだい号」が着陸直前に墜落、乗員乗客合わせて68名全員が亡くなるという大惨事が起こりました。

「函館空港上空に達し、これから高度を下げる」との午後6時5分の交信を最後に無線連絡を絶ったばんだい号、しかし翌日無残にも粉々となったその機体が発見されたのは空港から北方へ18kmも離れた横津岳南西側の山腹だったのです。

交信内容から察するに空港上空において着陸態勢に入っていたはずの機がなぜまるで方角違いの山中に墜落したのか、当時ジェット旅客機に全機装備が義務付けられていたフライトレコーダーやボイスレコーダーがプロペラ双発のYS-11型機にはまだ備わっておらず、更にここには空港監視レーダーも導入されていなかったためその状況や原因がまったく分かりませんでした…最後の交信から墜落までの5分間、ばんだい号で一体何が起こったというのでしょうか。

7月3日の札幌丘珠空港は厚い雲に覆われ時折激しい雨が降るあいにくの天気でした。

その日は、北海道西方の日本海上にあった低気圧から伸びる温暖前線の影響で道内の広い範囲にわたって雨に見舞われたため、ローカル便を中心に空のダイヤが混乱、航空各社は慌ただしくその対応に追われる事になります。

そんな中、観光シーズンの到来を迎え64名の乗客で満席となった東亜国内航空63便は、到着地の天候不良が懸念されつつも定刻よりやや遅れた午後5時31分、悪天をついて函館へ向け丘珠を後にしました。

午後5時発表の函館空港周辺の天候は風雨が強く、朝9時提供の天気図から予想される状況より明らかに悪化していたものの、否応なく欠航が強制される基準までには至っていなかったため、運航責任者と機長の判断で予定通りのスケジュールが決行されたのです。

離陸から15分後、巡航高度に達した機は南南西の方角へ一直線の航路を進行、その30分間余りのフライト中、晴天時なら眼下の支笏湖や噴火湾などの絶景が楽しめたはずのコースも、その日視界に入るものは敷き詰められた雲以外になく、期待を裏切られた観光客はさぞがっかりした事でしょう。

こうして、平時とは様々に違う状況下での航行を余儀なくされる63便でしたが、実はもうひとつコックピット内にも普段と異なる光景が見られました。

2名の客室乗務員を含む計4名の乗員にて運航されるこの旅客便、総飛行時間約1万5千時間のベテランパイロットが機長を務めていましたが、その隣りに座る副操縦士はこれまでのキャリアこそ長いものの日本国内における民航機の操縦経験わずか150時間余りというアメリカ人パイロットでした。

そして、その日に限ってはこの”青い目”の副操縦士が機を操り、彼にとって初めてとなる函館へのフライトを機長が「教官」として指導・補助する役回りになっていたのです。

航空法に抵触しないとは言え、すこぶる天候条件が悪い中でなぜわざわざ国内経験の浅い外国人パイロットに操縦を任せる事になったのか、その経緯を知るにはこの頃の時代背景と置かれた状況をまず把握しておかなければなりません。

太平洋戦争の終戦後においてアメリカ占領軍からの命令により禁じられていた国内航空の運営も昭和25年(1950年)にやっと解禁、日本航空を初めとする民営航空会社が次々に設立され、新しい移動手段として”空の足”が認知・定着していく事になります。

ところが、”国内航空史上最悪の年”と呼ばれた昭和41年(1966年)には、乗客全員を巻き込む規模の航空機事故が国内で4件も集中した事に起因して、2年前に開業した東海道新幹線などに客を奪われた航空各社は軒並み赤字経営を強いられ、規模の小さい会社に至っては存続の危機に立たされるまでの状況に陥ってしまいました。

航空会社の倒産は負債額やその影響がとてつもなく大きいため、対策に乗り出した運輸省(当時)の主導により、当時10社ほどあったそれら各社の統合が推進され、紆余曲折を経て昭和45年には「日本航空」「全日本空輸」そして「東亜国内航空」の3社に集約する方向で決定されます。

しかし世の中の流れは驚くほどに早く、国が統合政策にもたつく間に情勢は一転、経済の急成長に伴い、例えば会社業務における人員移動の更なる迅速化が求められ、はたまた所得増加により生活に余裕が出てきた人々のバカンス需要が急増するなど、これまで離れていた客足はすっかり回復し、この時既に航空業界は黒字基調に転換していたのです。

この”ニーズの急変”に応じて、今度は国内線定期便の増発や新規路線就航などの対応を取らざるを得なくなった各社でしたが、とりわけ国内ローカル線の運用を主に担う東亜国内航空においては過密する一方の運航スケジュールをこなすだけの人員に事欠いていました。

急務に迫られた人材確保に際し、誰でもすぐなれる訳ではない機長クラスを国内で調達するのはもはや困難と判断した会社は、そこで海外のベテランパイロットに着目、高収入条件を”好餌”に彼らの取り込みが図られます。

かくして、その長いキャリアを生かした”即戦力”として起用された彼らでしたが、当時「世界最大の”人力”航空機」と呼ばれたほど操縦士の技量への依存度が高い国産のYS-11型機を駆って、欧米人の目からすればあり得ないレベルの”小さく貧弱”な日本の地方空港へ着陸する事に慣れるまでにはそれなりの手間と時間を要したと聞きます…だからこそ彼らには極力早く天候不順時を含む様々な状況における操縦経験を積ませ、すぐにでも機長としての任務が果たせるよう”日本特有”の航行技術を習得してもらう必要があったのです。

そして、そのアプローチ時により高いスキルが求められる空港のひとつとして、後方に山々を”背負った”狭幅な海岸線に設けられ、夏場に発生する強風や濃霧にしばしば悩まされるこの函館空港が含まれていたのでした。

さて、そんな厳しい立地環境にある空港へ着陸するには最悪の気象条件の中での飛行を続ける63便、この路線では初めて操縦桿を握る49歳の経験豊富なアメリカ人パイロットもおそらく多少のプレッシャーを感じていたに違いありません。

丘珠を発ってから切れ間なく続く雲の中を行く事30分間、コックピット内で自動方向探知器(ADF)の針が大きく反応したのは午後6時3分頃、それは函館空港内無線標識(NDB)から発信された電波をキャッチ、すなわち機が空港上空に達した事を意味しました。

これは、この日のように雲が低く垂れ込めている天候不良時には目視する事が不可能なため、誘導電波を使って空港と航空機の位置関係を確認するシステムであり、この後「機体を旋回させつつ徐々に高度を落とし、やがて視界に入ってくる空港に位置合わせしながらランディングに臨む」というのが正規の函館空港へのアプローチ方法でした。

とても快適とは言えなかったであろうフライトもようやく終わりに近づき乗員乗客を問わず皆ひとまずほっとした事でしょう、機は函館空港の管制通信官へ無線報告をした後、規定通り大きく右旋回を始め高度を下げていきます…だがしばらくして雲の切れ間からパイロットの目に飛び込んできたのは空港ではなく目前に迫った横津岳の山面だったのです。

一体なぜこのような状況になったのか、実は前出「ADF」と「NDB」を用いた無線システムは、受信範囲が広い反面で電界の影響を受けやすいと言われるAMラジオと同じ周波帯域を利用していたため大気中の静電気によって殊に山岳地帯の上空などでは時々異常動作を示す事が確認されており、その不安定さからもはや”時代遅れ”と言えるものでした。

実際この日、道南地方一帯には俗に”雷雲”と呼ばれる帯電性が強い「積乱雲」が多く発生しており、おそらくその影響で誤作動を起こしたADFの反応をそのまま信用した機は位置を誤認、つまり63便は函館空港上空に至る9kmもの手前の地点から着陸態勢に入ったものと見られています。

悪天候の中でのフライトで運航時間に予想以上の遅れが生じたのが災いとなり、本来であれば早すぎると気付いたはずであろうADF反応時刻と当初の空港上空到達予定時刻との差異が少なかったものと想像され、そしてさらに不幸な事にその旋回中には秒速12~13mとも言われる南西からの強風にあおられ大きく北へ流された機体は知らず知らずに山深い方角へ向かっていったのです。

かくて目の前に突然現れた山を回避する間もなく、午後6時10分頃、札幌発函館行き東亜国内航空63便「ばんだい号」は横津岳南西面標高910m地点に激突、この悲劇においてはただひとりの生存者もいませんでした。

洞爺湖・定山渓などを経てツアー最終日の函館観光を心待ちにばんだい号へ乗り込んだであろう39名の団体客や、4人の子供たちからのプレゼントで初めての空の旅を楽しむ夫婦、あるいは念願の巡査部長へ昇任し札幌での幹部研修を終えて新任地へ戻る途中だった警察官、そして婚約の報告をするために胸はずませて函館の実家へ向かう若い二人、そんな彼らの夢も希望もすべてがこの一瞬に消えていきました。

幅40m・長さ160mにわたって樹木がなぎ倒され機体が見る影もなく四散した事故現場では、運命の時刻を指したまま止まった時計や、楽しかった想い出が詰まっていただろう旅行カバンと、もう渡す事もかなわない北海道土産の包みがはかなく散乱していたそうです。

本文における事故原因や経緯に関する記述は、昭和47年12月18日に発表された事故調査委員会による最終報告内容に沿ったものですが、この結論に至るまでに実は「二つの説」を巡って委員会内が対立・紛糾、後に委員のひとりが抗議の辞任をする事態にまでなったと言います。

この「計器不具合による位置誤認説」は青森県の航空自衛隊三沢基地のレーダーに記録されていた当該機の航跡の情報に基づいており、ボイス・フライト両レコーダーも装備されず、現場に残された原形を留めない事故機の計器類から何ひとつの手がかりも得られない中ではこのレーダー情報がとりわけ重要視されたようです。

「不慣れなルートを初めて操縦する外国人副操縦士だけならまだしも、この路線を何度もフライトし、状況によって発生するADFの誤作動についても認識していたはずのベテラン日本人機長までもが果たして計器指示を信じて疑わなかったのか」という当然の疑問も呈されてはいたものの、捜索時における機体発見に繋がる決め手となった情報源であり、そしてマスコミ各社が報じる航空専門家らの見解も概ねこれに類推されるものであったため、事故直後の段階では”科学の目”に裏付けされたこの説にはもはや疑う余地がないようにも思われました。

ところがその後状況は一変します。

というのも、どうやら機が函館まで到達していなかった公算が高いとの報道を見聞きした函館市民から、「事故当日、かなりの低空で飛ぶばんだい号を市内で見た」などという目撃証言が続々寄せられ、その数は数十件にも上ったのです。

中には、午後7時函館着の全日空機と混同しているような誤報も含まれましたが、一方看過出来ないほど非常に信憑性の高い情報が多くあった事に加え、先のレーダー情報には南北座標的に不確実な要素がある事実がその後判明したため、固まりつつあった説の根拠を失った事故調査委員会は大いに混乱します。

これまでの流れを根底から覆しかねない重要なポイントだけに、その後事故調の担当委員らによって慎重かつ綿密に行われた目撃者への聴き取りの結果、あらたな事故機の航跡が浮かび上がりましたが、その上で立てられた仮説の内容は概ね「ばんだい号は正規ルートを幾分外れながら一度函館空港まで到達し着陸を試みるも予想以上の悪天候あるいはその他の理由により着陸復航(ゴーアラウンド)を決断、函館市内上空を低空で通過した後、再進入すべく北側へ上昇・旋回しながら一旦戻る過程において強風にあおられ山岳地帯まで至った」というものでした。

しかしこの新しい「証言重視説」は時刻と航行位置、特に飛行高度との関係を照合すると、機長と管制塔との間で交わされた交信内容とはつじつまが合わない部分が多く、そして何よりも着陸のやり直しという”イレギュラー航行”を断行したのであれば必ず施されていなければいけないその旨の報告の事実がまったくなかった事については不自然極まりないと思われても仕方がない内容だったのです。

結局委員会では、この証言に基づく仮説は「通常ではおよそ理解出来ない航行状況でないと起こり得ないケースであり合理性に欠ける」という判断にて却下され、当初の説をベースとした最終報告に至ったのでした。

ばんだい号墜落事故に関して詳しく検証している柳田邦男氏の著書では、「常識では測れない状況が生まれたからこそ事故が起こる」との関係者談話を紹介しており、そしてあくまでも憶測の域を出ないとしながらも、無線交信中における機長のちょっとした不思議な会話内容から「精神状態または体調の不良」、更にはばんだい号が最後の交信後に連絡”出来なかった”理由について「機長の急死あるいはそれに近い状態」の発生の可能性に触れています。

いずれにしても「悪天候」や「地理的条件」、「パイロットの判断ミス」などの要因が絡み合った事故であろう事には双方に大差がなく、また現行計器指示システムに脆弱さが潜んでいるのも事実である以上、この際どちらの説でも良いようにも思われますが、机上の議論における「合理性」の一言で、”実際に機を見ている”市民からの数多くの証言がまったく無視された結論付けに際し、事故原因という”真相の究明”が目的であるはずの事故調査委員会のこの姿勢には多くの疑念が寄せられたと聞きます。

昭和42年から5ヶ年計画にて推進中だった空港整備工事はこの事故を受け、これまでの「滑走路の延長・拡幅」から「無線誘導システムやレーダー設備の更新・新設」という内容へと安全対策方針の重点がシフトしていきました。

そして、今後のジェット旅客機受入に向け2千メートルへの滑走路延長工事の途中であった函館空港においても、電波誘導計器着陸装置(ILS)や信頼性の高い新型無線標識・距離測定設備(VOR/DME)などが予定より前倒しで導入され、奇しくもばんだい号の悲劇の舞台となった横津岳山頂には新しく航空路監視レーダー基地(ARSR)が設けられる事となったのです。

かくして、欧米のそれより遥かに立ち遅れていると言われていた日本の航空機装備や空港設備はその改善へ向けて前進を始めたのですが、ばんだい号事故から1ヶ月も経たない内に当時国内史上最悪の犠牲者を生んだ「全日空機雫石衝突事故」が、そして翌昭和47年にも海外でながら日本航空機がインド・ニューデリーとソビエト・モスクワで続けて大規模墜落事故を起こし、その行く末に暗雲が垂れ込めたのでした。

※参考文献「続・マッハの恐怖」(柳田邦男氏著)

【上富良野町/美瑛町】十勝岳爆発災害関連慰霊碑

(2015/10/19投稿)

日本国内(北方領土含む)には「110」の活火山がありますが、その数は地球全体におけるそれらすべての内の実に1割近くにあたるらしく、なるほど我が国が世界有数の「火山大国」と言われているのも納得がいきます。

近現代史における活動記録を基準として以前には「休火山」や「死火山」と分類されていたものについても、その研究の進展に伴い「数千年などという間隔は火山にとって”ほんのつかの間”でしかない」との視点から、現在の定義では一万年前を境にして以降火山活動の形跡がある山すべてを「活火山」と呼んでいるそうです。

例えば、昔には休火山であると教わりそう認識していた「富士山」も前回の噴火が”たかだか”300年前(1707年)との事から今では”立派な”「活火山」として扱われている訳です。

その後平成21年には、特に活動が活発で今後100年以内のレベルにて噴火の可能性があるため「常時監視・観測体制」が必要だとされる「47山」が学会によって選定、北海道内では「9山」がその対象になりました。

江戸時代からの度重なる噴火によって甚大な人的被害をもたらした「(北海道)駒ヶ岳」や、20世紀だけでも4度の大規模噴火を記録している「有珠山」らと並び、その中でも火山活動度レベル「ランクA」に分類されているのが、北海道のほぼ中央に位置する十勝岳連峰の最高峰「十勝岳」(標高2,077m)です。

記録に残る中では安政4年(1857年)に始まり、その後30~40年というほぼ等間隔で大きな噴火を繰り返してきたこの山は、今に至るも常に噴煙を上げ、見る者は自然の力がもたらすその様に圧倒されてしまいます。

このような景観を誇る山の中腹には現在大規模な温泉施設などリゾート地が展開され、シーズン中に観光客が多く訪れ賑わう十勝岳山麓の「美瑛町」や「上富良野町」は少なからず”山の恩恵”を受けていると言えるでしょう。

しかし、自然は人間に対していつも協力的だった訳ではありません、共存を願う人々の想いを拒むように、この”気難しい”山はこれまで度々の噴火活動によって山麓地域をその都度不安・恐怖に陥れてきました。

中でも、開拓民が定住するようになってから初めて見せた大正最後の年の大爆発は、入植30年にしてやっと生活基盤を形成しつつあったふもと集落のすべてを奪い去った、とりわけ凄まじいものだったのです。

大正15年(1926年)5月、十勝岳の西側山麓に位置する上富良野村はいつもより遅い春を迎えていました。

例年に比べて降雪量が多かったその年は雪解け時期も伴ってずれ込み、その影響で田畑を営む入植農家は農作業の出遅れを余儀なくされる事になります。

そんな5月24日、市街地から富良野川を4~5km上流側に遡った山間の沢沿いに広がる「日新集落」では降りしきる雨の中、家族総出で作業に勤しんでいる畑作農家の姿も見られました。

ふもとの稲作農家とは違い、地主から借り受けた土地で営農する小作人が多かったこの地区、馬鈴薯や豆類など作物の出来不出来がその年の生活レベルに大きく影響するため、遅れを取り戻すべく作業は急ピッチに進められ、そして平日ながら教師の出張によりその日は臨時休校であった日新尋常小学校の学童たちも当然のように親の手伝いに駆り出されていたのでした。

こうして、地元農家にとっては出端から厳しいシーズンが始まりましたが、その年の異変は実はそれだけではなかったのです。

年が変わってからの十勝岳はいつよりまして噴煙や火柱を噴き上げる状況が続き、その不穏な動きは明らかに火山活動の活発化を示していました。

そして、その異状はもちろんふもとの上富良野村でも確認されていましたが、人間にそれを止めるすべなどある訳もなく、おそらく村民はただ成り行きを見守るしかなかった事でしょう。

その後5月に入ってからはより一層「山鳴り」や「地鳴り」が頻発するようになる中、雪解けと降雨続きにより増水気味の白濁した富良野川の流れを横にして、農作業の手を休めては不安そうに見上げる人々の目からは厚い雲にすっかり覆われた山の様子を確認する事は出来ず、ますます言い知れぬ胸騒ぎが深まるばかりだったのです。

さて運命のその日、正午ころには突如ひと際大きな鳴動が遠く山の方から響いて来ました。

実際その時には、十勝岳の火口付近で水蒸気爆発が起こっており、北西方向美瑛側の山腹にあった温泉宿が不幸にも泥流の直撃を受け経営者とその家族の計3名が命を落とす事態が発生しています。

それはここ一連の噴火活動の中ではかなり大規模なものでしたが、実はそれでもこの後に発生する未曽有の大爆発のほんの”前触れ”にしか過ぎなかったのです。

山頂付近で起こったこの惨事などもちろん知る由がなかったものの明らかに尋常ではない状況を受け、上富良野村内の各学校では授業を午前中で切り上げ遠隔集落から通う農家の生徒を中心に下校させた所もあったそうですが、それが後々子供たちの運命を大きく分ける事にもなりました。

朝からの農作業に一区切りをつけた「日新集落」の人々が一息つき、そして学校側の計らいによって普段より早い時間に一家が揃った隣接集落の家族が団欒していたかも知れない午後4時過ぎ、遂にその時が訪れたのです。

十勝岳の中央火口付近では、先刻のものとは比較にならないレベルの大爆発が発生、その規模はとてつもなく大きいもので、火口丘の西側半分が崩壊し、生じた岩屑なだれは例年より多かった残雪を取り込みつつ「山津波」と化して十勝岳源流の「富良野川」と「美瑛川」のそれぞれの流域へ突入していきます。

まず、その犠牲となったのは、火口から上富良野側へ約2kmという近距離の山腹に設けられた「硫黄鉱業所」の事務所や飯場に詰めていた人々でした。

十勝岳は当時「硫黄山」と呼ばれ、火口付近で産まれる良質の硫黄に着目した本州資本の会社が採掘権を獲得、この場に大規模なプラントを展開していたのです。

爆発によって発生した泥流は数分も経たずして現場へ到達、残雪深いこの時期はまだ本格的な採掘作業が行われておらず現地に滞在していた人員が少なかったのが不幸中の幸いだったものの、関連施設12棟すべてと事務員・鉱夫など25名の生命を飲み込んだ山津波は更に勢いを増してふもとの上富良野市街へ向かって流下していきました。

一方、美瑛川を下り北西側山麓の美瑛村へ向かった泥流は沿線にて開業していた先程とは別の温泉湯治場に襲いかかり、従業員や湯治客合わせて4名の命を奪った後、収束を見たそうです、しかしその大半が流れ込んだ富良野川下流域の上富良野村はかつてない惨禍に見舞われる事になります。

その頃、日新集落では今まで耳にした事もない程の轟音と震動に肝を冷やした人々が屋外へと飛び出していました。

おそらく山でとんでもない事態が起こっているだろう事は誰の目にも明らかでしたが、雲が垂れ込めた山の姿は麓からはまったく見えず、山頂付近において既に多くの人命を奪った山津波が今まさにこの集落へ一気に向かっているとは彼らには思いもよらなかった事でしょう。

そして最初のそれとはまた違った恐ろしい音がますます近づいて来る様相に怯える人々が爆発から十数分後に目にしたものは、沢の幅いっぱいに膨れ上がり、もはや目前に迫った”真っ黒な山”だったのです。

かくて、危険を喚起する怒号が飛び交う中、人々はより高い場所への避難を試みましたが、流域の樹木や岩石を巻き込みおよそ7mもの高さに及んだと言われる激流は、時速60kmという猛烈な速さで集落へ”侵入”、一帯の家屋と逃げ遅れた人をあっと言う間に飲み込み下流へさらっていきました。

情け容赦なく日新集落の大半を消滅させた泥流はその後、沢の出口の扇状地に広がる豊かな田園地域をことごとく埋め尽くし、市街地手前の鉄道線路の築堤に乗り上げるまでその勢いを止める事はなかったのです。

人間には抗う術すらなかったこの前代未聞の大災害においては、死亡・行方不明者144名(上富良野側137名/美瑛側7名)・重軽傷者200名以上、そして罹災家屋は400棟近くに上るという想像を絶する被害がもたらされました。

犠牲者の名簿を見ると、幼児を含む未成年者が全体の半数以上を占め、また女性の比率が多い事から、いかに泥流の速さが凄まじく、ほんの気後れや行動の遅れが命取りになったのかが分かるような気がします。

眼前で祖母・母親や妻、そして愛児が泥にさらわれながらも、どうする事も出来なかった村の男たちがさぞかし悲嘆や悔恨に暮れ、そして自責の念にかられたであろう事は想像に難くありません。

翌朝、前日の悪夢がまるで嘘のように晴れ渡った空の下で残された人々が恨めしそうに目を向けた先、そこにはすっかり頂上の形が変わり、まるで別の山となった十勝岳の姿がありました。

決して裕福ではなくもただただひたむきに働いていた入植農民たちを絶望に突き落としたこの悲劇に関しては、地元機関紙によって当事者の貴重な体験談が数々遺されています。

下半身を失うほど激流の中で強く打ち付けられながらも最期まで我が子を負って放さなかった姿で発見された親や、一度は難を逃れたものの家族の一員であった馬を救出するために命を落とした人の話など、涙なしではとても読めないものが多いのですが、中でも日新尋常小学校の教師にまつわるエピソードには強く心を揺さぶられました。

この災害では21名の小学生児童が犠牲になっておりますが、内半数以上の11名が日新尋常小学校の生徒だったそうです。

前述の通り、学校は当日臨時休校だったのですが、その理由は校内でただひとりの教師が教員資格検定受験のため旭川へ赴いたからでした。

地元で育ちここの卒業生でもあったこの教師は尋常小卒の学歴ながらも大学の講義録などで独学し代用教員として母校に勤務、そしてこの度いよいよ正教員になれる機会が訪れたのです。

単級であったこの学校で1年生から6年生まですべての生徒の指導を独りで受け持つ彼は、集落で一番”学識の高い人格者”であり、そして”厳しく優しい親代わり”でもあった事から、とりわけ子供たちからは絶大なる尊敬と信頼を寄せられていたと言います。

そんな氏が初めて災害の事実を知ったのは翌日、旭川での検定一日目を終えた5月25日の夕方の事でした。

同僚から事を知らされ連絡を取るも電話は不通、慌てて飛び乗った汽車も線路が被害を受けた事から美瑛までしか通じておらず、やむなく下車した彼は線路上を夜通し走り続け郷里へ向かったそうです。

そして翌朝、道路も壊滅状態であったため山道を伝ってようやく集落にたどり着いた彼の目に映ったものは、すべてが跡形もなく流された後の一面の泥海だったのです。

学校も自宅も何もかもがなくなり、家で彼の帰りを待っていたはずの母親と妻や妹、そして1歳になったばかりの娘までもが泥流に飲み込まれ帰らぬ人となっていました。

その時の嘆きと悲しみがどれほど深かったかは察するに余りあります、しかし彼は途方に暮れる間もなくその感情を心の内に押し留め、すぐさま被災者の捜索や救済活動に奔走、その様はまるで災害当日に集落や教え子、そして家族のために何ひとつ力になれなかった自分を責め償うかのようだったとも聞きます。

彼のその姿に心打たれた集落の人々は自らの生活もままならない中、総出で学校の再建に尽力、流木などを用いて造られた仮校舎で授業が再開されたのは6月16日の事です。

災害で命を落とした11名の他、両親ともに犠牲となったため遠い親戚に引き取られていった者や、この地での生活を断念し一家ごと他の集落へ転居した世帯もあり、46名いた生徒は半減していました。

然して、お世辞にも校舎と呼ぶには程遠い”掘立小屋”での初授業に出席した19名の教え子の顔を見た途端、今まで気丈に振るまっていた氏も感極まってついに号泣してしまったそうです…その彼も実は人生を達観するにはまだ早い弱冠24歳の青年でした。

この様々な人間ドラマを内包した大災害については、三浦綾子氏の著書「泥流地帯」(昭和51年北海道新聞連載)に詳しく描かれています。

事前における緻密な取材を経て完成したこの作品、登場人物こそ架空であるものの、物語の背景は事実に基づいているだけにとりわけ被災時の描写には鬼気迫るものがあり、また当時の大衆の生活・文化など大変興味深い記述が多くありますので未読の方はぜひ御一読を。

さて、未曽有の被害に見舞われた上富良野村のその後ですが、被災地の復興方法の是非を巡って穏やかならぬ問題が発生しました。

交通インフラなど公共に属するものに関しては国からの復旧復興費によって賄われるため、比較的早く修復作業や応急措置に着手されています、しかし一方、硫黄や硫酸などの鉱毒を含んだ泥流に完全に埋もれた私有地の田畑の再生についてはかかる費用が途方もなく、個々人にそれを負わせるのは到底困難である以上、村としての莫大な額の借入金の発生が不可避な事から、被災を免れた市街地の商業人などを中心に「耕地の放棄」を強く求める声が高まったそうです。

村内を二分し後に裁判沙汰にまで発展したこの対立ですが、最終的には”被災地を見捨てなかった”村長の英断により復旧工事が敢行され、その後歳月をかけながらも着実に上富良野の農業は復興の道を進んでいく事になったのです。

そして、人間の無力さを無慈悲に知らしめた十勝岳は、その後昭和37年(1962年)と昭和63年(1988年)の大規模噴火を経て、現在その活動は小康状態を保っています。

自治体側でも過去の災害被害に鑑み、富良野川流域における透過・砂防ダムの建設や泥流センサー設置による観測体制の強化、そして避難施設の整備と住民へ対する啓蒙など、多方面にわたる防災対策には準備を怠っていません。

しかし、自然の力とは我々人間には到底計り知れないものであり、そのような事はないと願いながらも、いつの日か想定外の災害が起こり、またあらたな対策を講じなければならない時期が訪れるかも分かりません。

そんな人間と山との”知恵と力くらべ”はこれからも果てしなく続いていくのでしょうが、それが火山と共存していかなければならない我が国、そしてその町に課せられた宿命とも言えるのです。

※参考文献「機関紙・郷土をさぐる」(かみふらのの郷土をさぐる会・編)

【上富良野町】(十勝岳爆発)「記念碑」

建立年月日:昭和 2年 5月24日

建立場所: 空知郡上富良野町西2線北31号

十勝岳爆発災害に関連する石碑は数々あるも、公的機関の手により建立された唯一のものがこの碑です。

被災一周年を記念して建てられたものですが、泥流と共に運ばれて来た巨石を動かす事なくそのまま台座として使用しています。

除幕式が執り行われたその日は雲が深く垂れ込め、遺族などの参列者が一年前の悪夢を嫌でも想起せざるを得ない雰囲気だったと言います。

【上富良野町】(十勝岳爆発)「遭難記念碑」

建立年月日:大正15年 9月 1日

災害当時、仏教関係者らから寄せられた義捐金を基に建立されました。

台座の正面には銅の銘板が埋め込まれ、犠牲者144名の氏名が刻まれています。

当初は罹災地である草分地区にありましたが、現地復旧に伴い昭和25年には寺境内の現在位置に移設されています。

【上富良野町】「十勝岳爆発記念碑」

建立年月日:昭和 3年10月 7日

建立場所: 空知郡上富良野町吹上

大爆発以降もしばらく不安定な状態が続いていた十勝岳も昭和3年に入るとようやく沈静化に向かいます。

これを機に山腹に記念碑を建立する計画が浮上、近くにあった「吹上温泉」の関係者らの手によって、被災した「硫黄鉱業所」の事務所付近の丘に記念堂と石碑が建てられました。

冬には登山者の避難小屋としても利用された記念堂は長年の風雪に朽ち果て現在はなくなってしまいましたが、碑は「白銀荘」を起点とする登山道の途中に今も見る事が出来ます。

【上富良野町】「十勝岳爆発惨死者碑」

建立年月日:昭和 2年 5月24日

建立場所: 空知郡上富良野町栄町(専誠寺)

この碑は上富良野の惨状に心を痛めた和寒村の石工が製作、昭和2年に上富良野村役場へ寄進されたのが事の発端ですが、現在の場所に安置されるまでのいきさつを語るには数奇な変遷を辿らなくてはなりません。

詳細は省きますが、建立場所を二転三転した後、手違いによって役場の廃棄物扱いになっていた所を一般人に拾われたり、その後供養として人知れず川底に沈められた碑が橋梁工事の作業員に偶然発見されたりと、およそあり得ない事件がこの碑の周りでは起こっています。

本来であればもう人目に触れる事もなかったであろう碑はその後、かつて置かれていた寺の境内へ二十数年振りに帰り、やっとその安住の地が見つかったのでした。

【上富良野町】「十勝岳爆発横死者無縁塔」

建立年月日:昭和 2年 8月13日

建立場所: 空知郡上富良野町本町(聞信寺)

この災害における犠牲者144名の中には「無縁物故者」12名が含まれておりますが、身寄りがいないため手厚い供養もされず彼らはそのまま仮埋葬されました。

その余りにも哀れな様に忍びなく思った地元の寺の住職が、彼らの供養のために建立したのがこの無縁塔です。

碑の裏面には、寺から授けられたそれぞれの法名が刻まれており、住職のあたたかい心遣いが伝わってきます。

【美瑛町】「大正大爆発丸谷温泉遭難者慰霊碑」

建立年月日:昭和50年 5月24日

建立場所: 上川郡美瑛町白金(望岳台)

この碑は美瑛側山腹にあって罹災した温泉施設跡地に建っています。

正午頃に起こった一回目の爆発によって発生した泥流はそれほど大きな規模のものではありませんでしたが、不幸にもその流出経路上にたまたまあったこの建物が標的となってしまいました。

十勝岳周辺において吹上温泉を初めとする数々の源泉を発見し前年に逝去した先代の遺志を引き継ぎ、その息子家族が施設の拡充に心血を注いでいた矢先でのこの災難でした。

【美瑛町】「十勝岳爆発記念」碑

建立年月日:昭和38年 8月 8日

建立場所: 上川郡美瑛町白金(望岳台)

他と違いこの碑のみは昭和37年(1962年)6月29日深夜に発生した十勝岳爆発によって亡くなった方を祀っています。

山頂付近で硫黄採掘をしていた会社の作業員が爆発に際し、退避中において火山弾の直撃を受けた5名が命を落としました。

一説には、この時の爆発の規模が大正時よりも遥かに大きかったとも言われていますが、時期的に残雪がなかったため泥流が発生せずふもとに人的被害が及ぶ事はありませんでした。

【道東複合管内】鉄道工事殉職労務者慰霊碑(明治・大正期編)

【道東複合管内】鉄道工事殉職労務者慰霊碑(明治・大正期編)

(2015/5/4投稿)

北海道の鉄道の歴史は開拓使時代の明治13年(1880年)における官営幌内鉄道「手宮(小樽)⇔札幌」間の開業に端を発します。

その名から分るように、この路線は前年に開鉱された幌内炭鉱(幌内村→現・三笠市)で産出される石炭の小樽港からの積み出しを本来の目的に敷設されたものであり、明治15年には手宮⇔幌内間が全線開通しました。

その後、明治20年代には官から幌内炭鉱と同鉄道の払下げを受けた民間資本である「北海道炭鉱鉄道」(北炭)の手によって、空知炭鉱(現・歌志内市)や夕張炭鉱など有望な新しい炭山が次々と開かれるに伴い夕張⇔室蘭間など鉄道路線も拡大していきますが、その範囲はあくまでも炭山と積み出し港間に限定され、それはまさしく「石炭のための鉄道」に他ならなかったのです。

政府の補助金こそ受けていたものの鉄道の敷設や管理には相当な費用が投じられており、北炭側としては”実入りの少ない”産炭地以外への延線には極めて消極的でしたが、一方北海道庁(明治19年設置)では内陸部の殖産目的として鉄道路線拡大の必要性を強く感じていました。

というのも、開拓当初から既に情勢は変わり、明治20年代後半において人員や物資の移動手段の主役としてはもはや道路ではなく一度に大量の積載が可能な鉄道に期待されていたからです。

それを北炭に望むのは困難と判断した道庁は国費を投じて路線を拡充すべく明治29年に「鉄道建設計画書」を帝国議会へ提出、国から莫大な予算を引き出すのは容易ではないと思われたものの、折しも日清戦争の戦利として清国から得た賠償金によって国家財政に多少余裕があり、そして政府としても台湾と同様、北海道の開拓にも注力すべき意向にあった事が追い風となり、この壮大な計画は議会で承認されるに至りました。

かくして同年公布された「北海道鉄道敷設法」に基づき、道内の広範囲に渡り順次敷設工事に着手されていきました、しかし施工段階に至り様々な難題にその後直面する事となります。

当時の北海道は、11国(地域)に区分けされていますが、その境界はおよそ山地によって隔てられており、内陸部を越境する際はいわゆる”峠越え”をする必要がありました。

かつて道路開削時に相当の労苦と犠牲をもたらした峠付近の工事には、当然のごとく鉄道敷設でも同様の苦難が伴いましたが、さらに鉄道工事においては道路とは異なる事情がその進捗を阻害します。

その大きな違いとは、人馬用の道路開削時には考慮する必要のなかった急勾配・急カーブに関して、列車が通行する線路の場合はその許容の程に限界があり、そのため険しい山をかわしきれない区間には隧道(トンネル)の新設が不可避であった事でした。

国内でのトンネル掘削技術は海外のノウハウを受け当時目覚ましく発展中だったものの北海道では未だ人海戦術に頼らざるを得なく、規模や諸条件によってもちろん差異はありましたがトンネルひとつを貫通させるための工期は軒並み数年を要しました。

加えて、人里離れた人跡未踏の未開林での工事においては、物資の補給不足や施設の不備など作業インフラ整備の未徹底、さらには現地ならではの感染症などに起因する思いもよらぬトラブルが頻発し、労働者側にとってのその環境は劣悪そのものだったのです。

このような状況ですから、副収入目当ての入植農民など当初の募集に応じた多くの雇用労務者はその過酷さに耐えきれず職場を離脱する者が続出、とりわけ人手を多く必要とするトンネル工事を含む工区では労働力不足の問題が顕在化していきました。

現代であれば、打開策として「労働環境の改善」や「報酬の適正化」などの対応が当然求められる事でしょう、しかし明治のこの時代ではまったく逆の手段が考慮されます。

それが、後々昭和の終戦直後まで引き継がれていく「タコ部屋労働」と言われる悪習の確立でした。

開拓当初における北海道内の交通インフラ工事に集治館の囚徒が動員されていた歴史については『中央道路開削』のエピソードでも触れた通りです。

しかし、明治27年(1894年)を境に囚徒の外役労働が事実上禁止となった後、それらの工事は主に民間の建設業者が担う事になりました。

当時の建設工事の発注形態としては、発注側である官庁が直接現場を監督する「直営工事」と監督業務を含むすべての責任を受注業者に一任する「請負工事」に大別されていましたが、工期が長く僻地での作業が多い鉄道敷設工事については後者のケースが多かったと聞きます。

官庁(道庁鉄道部のち逓信省鉄道局→内閣鉄道院)側としても、進捗において特段難しい技術を要しない工区に際して担当職員を長期間拘束されるのは非効率であると考えた上での判断でしょう、しかし逆に”我関せず”な意向とも受け取られかねないこの措置が、結果的にはその後の業者の”暴走”を許す事になるのです。

さて、当時の鉄道建設ラッシュの状況は工事業者にとってはまさに”宝の山”であり、可能な限り受注量と伴う利益額を増やして自社の規模拡大を目論んだであろう事は想像に難くありませんが、その意に反して労働力の確保は年が経つに連れ困難な状態に陥っていました。

というのも、前述のような劣悪な労働環境下での作業を経験した上で再雇用を希望する者は極めて少なく、彼らからの伝聞や地元新聞の記事などにより、その過酷な実態が一部明るみに出ていた事もあって、今や好き好んで鉄道工事人夫の募集に応じる”変わり者”など近隣にはいないに等しいのが現状だったのです。

これを受け、道内での人員確保の限界を悟った工事業者は募集範囲を全国に拡大する事を企図、主にその任は彼らからの委託を受けた「斡旋業者」が当たりました。

折しも時は明治後期の経済が不安定な時代、日清・日露戦争後の反動不況や東北地方における米の凶作などの理由で、全国ベースで見れば貧困に苦しむ人々が多数いたため、当初は予想を上回る員数が各地から応募・来道したそうです。

しかし業者が喜んだのもつかの間、現場の改善がなされていない状況下ではやはり同じ事が繰り返され、想像よりはるかに酷い作業環境に際して職場を放棄、逃亡する者が後を絶ちませんでした。

ただ以前のケースと違うのは、この時点で集った人々には就労雇用契約時に斡旋業者へ支払われた費用、つまり既に人件費の一部が「先行投資」されていたため、その人員を失う事はそのまま建設業者の実害となったのです。

一面から見れば違反行為に違いないこの「契約不履行」状態を業者側がこのまま見過ごす訳もなく、対策として工事現場においてはより厳しい監視体制が敷かれ、脱走を企て捕えられた者は見せしめとして厳罰に処されました。

とりわけ、タコ(他雇)と呼ばれる主に道外から来た斡旋労務者は、「素性の分からぬ者が多く逃亡の可能性が高い」ため例外なく監視を強化すべき対象と見なされ、当時の監獄を模して設けられた通称「タコ部屋」に収容、徹底的な管理下に置かれる事になります。

かくて、完工までの良きパートナーとして本来接するべきであるはずの雇用労務者へ対しては、極端な性悪説のもと何かと”目の敵”にされ、いつしかまるで牛馬か奴隷のような扱いにて対処する事が当然視されるようになっていくのです。

そしてそれと並行して、労働者を募る手段もますます巧妙・悪質化し、仕事内容を偽っての勧誘、さらには金銭に困窮している者へ対して親切を装い金を工面した後における取立て手段としての現場への拘引など、もはや犯罪とも言える行為が常態化していきました。

こうして斡旋業者の口車に乗せられなかば騙されて契約、あるいは借金完済までの条件にてやむなく従事する事になった人々を待ち受けていたのはまさに”地獄の日々”に他なりませんでした。

一般社会から隔離され救いなど望めるべくもない辺境の地で強要されるまるで経験した事のない重労働や、容赦ない懲罰、粗末な食事など、もはや人間扱いもされず生存権さえ保証されない毎日は、彼らにとって到底受け容れられる現実ではなかった事でしょう。

その上、生活必需品の不当に高い価格での販売などで借金返済の目処を与えず、雇用契約上限日まで彼らを拘束するという悪辣な手法も一部では見られ、この”修羅場”から早く解放される一縷の望みすら失った哀れな”タコ労働者”の中には、病気による衰弱や非情な懲罰によって、あるいは自ら生命を絶ち、無念のまま異郷の地でその人生を終えた人も少なくないと聞きます。

「劣悪な労働環境」「欺瞞による人員勧誘」「労働者に対する酷使・虐待」「労働者からの搾取」「傷病人への適切な処置の怠り」など、現代から見ればひとつひとつ重大問題として提起されるべきこれらの要素が見事なまでに連携しシステム化されたこの忌まわしき”管理体制”は、「開拓促進」と「経済発展」の”大義”のもとに世論や当局の無関心・不介入という事実上の”黙認”を得、そして後半は「戦時体制」という特殊な時代を背景にその後も形態を変化させ、土建工事現場全般に渡って維持・展開されていきます。

こうして時代を超えて生き永らえてきたタコ部屋労働が最終的に摘発・根絶されたのは、昭和20年(1945年)の終戦直後に日本を占領した連合国最高司令官総司令部(GHQ)からの命令がきっかけでした。

この”外圧”を受けようやく重い腰を上げた当局によって、ひときわ悪質な建設業者や斡旋業者などが次々に検挙され送検・起訴処分となってからは、今までの事がまるで嘘のように急速に事例が減っています。

しかしそれにしても、長年続いたこの”非人道的因習”をやっと断ち切る事が出来たのが、まさか戦時中の都市空襲や原爆投下などによって多くの一般市民を無差別に殺戮した米軍のおかげだったとは何とも皮肉な話だとしか言いようがありません。

北海道開発の歴史のページに汚点を残したこの「タコ部屋労働」については、恥ずべき内容だけに表面化せず時代に埋もれてしまったものも多々あるでしょうが、それでも道内各地において同様の話が各々伝え遺されています。

今回はその中で道東地域に建つ鉄道工事関連の慰霊碑に由来する4つのエピソードを時代に順を追って紹介したいと思います。

【新得町】「苦闘之碑」(十勝線工事殉職者慰霊碑)

建立年月日:昭和58年 5月 1日

建立場所: 上川郡新得町新内

北海道官設鉄道十勝線は旭川⇔帯広間、総延長約180kmの路線を指し、「北海道鉄道敷設法」の公布に基づき最重要路線(第1期線)のひとつとして明治30年(1897年)6月に着工されました。

旭川側から起工されたこの工事、途中で美瑛⇔上富良野間の丘陵越えや金山⇔幾寅間における空知川河岸の切土工事などの難所もありましたが、約4年の歳月をかけて行程の2/3近くに当たる南富良野村落合まで到達しています。

しかしこの先には、石狩国と十勝国の境界にそびえる「日高連峰越え」という、この路線最大の難関が待ち受けていました。

北海道のほぼ中央から太平洋に至るまで南へ約140kmの長さに渡り標高1千~2千メートル級の峻険な峰が縦貫するこの山脈を抜けるのは容易な事ではなく、敷設ルートについては計画段階で複数の路線が検討されましたが、「佐幌(サホロ)岳」(標高1,059m)越えを提言した英国人技師の案が最終的に採用されます…しかし比較的標高の低いポイントを選択したこのルートですら、トンネル建設を避けて通る事は出来ませんでした。

こうして、十勝・石狩両地域から一文字ずつ冠して命名された「狩勝(かりかち)隧道」(延長954m)と「新内(にいない)隧道」(同124m)の掘削作業は明治34年夏から”敢行”されたものの、硬い岩盤と予想量をはるかに超える湧水によって阻まれた工事は一日あたり平均1m程度しか掘り進む事が出来なかったそうです。

また、新内隧道そばの谷には長さ200メートル・最大高さ70数メートルにも及ぶ巨大な築堤が施され、その盛土工事のため実に14万立方メートルもの土砂が現場に運び込まれていますが、重機もない時代の事、もちろんその役目を人馬が担ったのは言うまでもありません。

この想像を絶する難工事においては、過酷な労役に耐えきれず逃げ出したりビタミン不足による「脚気」(水腫病)を発症するといった離脱者が相次ぎ、地元の入植農民や東北地方からの被雇用者など多い時では千人ほど従事していたとされる労務者はみるみる目減りしていきました。

とりわけ、北海道内の土建業者が請け負った新内隧道の現場状況は悲惨を極め、連日の重労働によって脚気が悪化し動けなくなった罹患者を養生させるどころか現場脇の「むしろ」の上に並べて座らせ、まるで”見せしめ”のような扱いをしていたとの証言もあります。

その後、病死した者は”用済み”とばかりにセメント樽に詰め込まれ沢に遺棄されたというから、それが当時の法に抵触するか否かは別にしても、このあまりにも非道な行為には驚きを禁じ得ません。

また、明治39年6月付の釧路新聞には、「国境工事場の惨状」と題して、実家のトラブルから逃げるように北海道へ渡ってきた東京出身のエリート青年(26歳)が「工事現場の”事務”仕事」との斡旋業者の甘言につられて雇用契約、ニウンナイ(新内)の現場での土工作業を拒否したがために壮絶な虐待を受けた後、命からがら脱走し警察に保護されるまでのいきさつが5回に渡り生々しく報じられており、工事後期に至っては労働力確保のため既に詐欺まがいの斡旋行為が行われていた事が記事から窺えます。

かくして、その数不明ながら多くの犠牲者を生んだであろう十勝線の敷設工事は、日露戦争勃発による途中2年間の中断時期をはさみ明治40年(1907年)9月に完工、十勝線と並行して建設されていた釧路線(釧路⇔帯広)と連絡させる事で、同年11月には道央から道東へ至る大動脈が全面開通しました。

それから60年の長きに渡り主要幹線として乗客や物資の移動に多大な貢献を果たしたこの路線は、昭和41年(1966年)10月には国鉄根室本線の新ルート開業に伴い一部が廃線、”国境越え”の手段も新たに建設された「新狩勝トンネル」(延長5,790m)に取って代わられる事になります。

現在、旧線は「遊歩道」として利用され、「狩勝」「新内」の両トンネルは意匠的に優れた構造が評価されて土木遺産に登録、そのままの姿で保存される事となりました。

そして、観光用モニュメントとして現在も残される「旧・新内駅」そばの林の中には、この工事によって犠牲となった”功労者”を祀る碑がひっそりと建っています。

「苦闘之碑」と名付けられたその碑は、トンネルのデザインに彩を添えたものと同じ「佐幌産の御影石」(花崗岩)で出来ていますが、この遺産に値する”美しい”トンネルを作るために一体幾人の人々が命を落とし人知れず葬り去られたのか知る者はいないのです。

【置戸町】「鉄道工事人夫死亡者之墓」(網走線工事殉職者慰霊碑)

建立年月日:明治43年 8月15日

建立場所: 常呂郡置戸町北光

明治39年(1906年)に帝国議会で可決された「鉄道国有化法案」に基づき、民営鉄道である「北海道炭鉱鉄道」(小樽⇔空知太⇔室蘭)と「北海道鉄道」(小樽⇔函館)の路線が国に買収され、先に取得した「釧路鉄道」を含めて道内の鉄路のすべてが国の所有(逓信省鉄道局管轄)となりました。

時代は日露戦争直後の不況の折、多額の国外債務を抱えていた政府としては国費の無駄な歳出を極力抑えたい一方、同時期にわかに増えていた国内資本(大企業)の発展のため、北海道の豊富な天然資源を有効利用する事も優先課題となっており、その対応に頭を悩ませている状況でした。

最終的に政府は後者を選択、私鉄へ対する外国資本の参入の阻止という目的もあり、いっそのこと鉄道を国有として一本化した上で国策で道内の交通インフラを増強させる事で原材料の開発と流通の速度を上げ、経済発展と伴う歳入増に期待する方向へと政策の舵を切ったのです。

この流れに乗って一時頓挫しかけた北海道の鉄道建設が再び加速されていきますが、その順序やルートには大幅な変更が施される事になります…そのひとつが「網走線」でした。

もともと、「北海道鉄道建設計画」(明治29年)の段階において、北東部の網走まで至る路線には「旭川~名寄~湧別」経由と「帯広~釧路~厚岸」経由の二通りのルートが検討されていましたが、ここにきて「池田~北見」経路案が急浮上します。

これまで「第2期線」(優先度次点)扱いであったこの路線が見直されたのは、諸案の中で最短ルートという理由以上に、北見国一帯に広がる膨大かつ良質な木材資源に目をつけた「本州資本」とそれらに連携する地元代議士の思惑が反映されたからでした。

沿線で伐採された木材をこの路線を使って十勝国池田(当時凋寒村)から釧路まで運び、釧路港から積み出しをするのが彼らにとってもっとも効率の良い方法だったのです。

結局この案が採用されて網走へと至る経路が決定、かつてあまねく内陸部各地の拓殖推進を目的に図られた鉄道延線は、この時既に”大企業の発展”が最優先される時代に変わっていたのでした。

かくて明治40年3月に凋寒側(しぼさむ)より起工された「網走線」の工事は平坦な十勝平野を利別川沿いに”北進”、概ね問題もなく北見国との境に近い釧路国淕別村(現・十勝管内陸別町)小利別まで到達します。

さて、この後は釧路⇔北見国境の「釧北峠」(現・池北峠)越えの工事が控えていましたが、標高400m弱でかつ勾配も緩やかなこの峠を突破するのにトンネル建設の必要性がなかったため、さほど難工事にはならないものと思われました。

だがしかし、この区間の工事は先の十勝線の時とは違う諸問題が労働者を苦しめる事になるのです。

まず、一帯は道路ひとつないまったく人跡未踏の原生林であったため、物資の補給が極めて困難な状況にありました。

これまでの平坦地での作業では同時に敷設された仮設軌道を用いて石材・セメントなどの重量物は簡易貨車(トロ車)で運搬、前線へと支給されていましたが、それがかなわない程の傾斜地へ至っては、致し方なく必要物資の補給は急遽作られた狭い一本道を馬の背に乗せて運ぶという非常に効率の悪い方法が取られました。

この、ともすれば食糧の満足な配給さえ滞る状況はおのずと労務者の疲労衰弱を著しくさせ作業は次第に過酷さを増していきました…が本当の”悪夢”はこの先に待っていたのです。

ついに釧北峠を突破し北見国野付牛村置戸(現・オホーツク管内置戸町)の域内に達した工事は、最大の難関を克服したかに見えましたが、ここに至って突然高熱や激しい頭痛などに襲われ倒れる者が続出、その症状は「マラリア」の罹患を表すものでした。

「ハマダラカ」という蚊に刺される事でもたらされるこの感染症は、今でこそ熱帯地域特有の疾病というイメージがありますが、明治時代の日本では北海道を含め国内各地でもその流行事例が報告されています。

まったく想定外の”疫病”に襲われた現場では、土工部屋の不衛生な環境や労務者の栄養不足状態がその治癒をなおさら妨げ、とうとう死に至る者が多数発生、対策に追われた建設業者の手により現地に急遽「病院」が設置される事態にまでなったと聞きます。

とは言え、マラリアの特効薬として当時認知されていた「キニーネ」もまだ国内では需要を満たすほど行き渡っておらず、決して安価ではなかったであろう薬剤が主に誰のために投与されたのかはおよそ察しがつくでしょう。

つまり医学の恩恵を受ける機会も与えられずままに、この時相当数の労務者が助からなかった状況は想像に難くありませんが、これにより生じた労働力の激減状態がその後のさらなる悲劇を招く事になりました。

失った分の補填が不十分で、工期の遅延も許されない状況では、必然的に労務者個人の負担が増え、いわば”生き残ったがため”に一層の労苦を負わされたのです。

この工事においては、目撃談や当時の新聞記事によって、やはり十勝線の時と同様に過度な労役強要や逃亡を企てた者などに対する過酷な懲罰がしばしばあった事実が伝えられています。

そしてその従事者の中には、前借金返済目的や斡旋業者の甘言に騙された者など、必ずしも自ら望んでここにいる訳ではない道外からの人々、つまり「タコ労働者」が以前よりまして多かった事はもちろん言うまでもありません。

かくして、人間のみならず”小さな虫”にまでも労働者が苦難を強いられた敷設工事は、その後も常呂川の水害や網走原野の軟弱な地盤などの問題に悩ませられながらも、大正元年(1912年)10月、池田⇔網走間(延長約190km)が完工、網走線が全面開通するに至ったのでした。

沿線各地域を木材物流拠点として繁栄させたこの路線はその後「国鉄池北線」、そして「北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線」と名称や経営母体を変えながら運用されましたが、平成18年(2006年)には100年に近いその歴史に幕が閉じられました。

多くの犠牲者を生んだ工区があった置戸町内の線路脇の小高い丘の上には、工事中の明治43年に建設業者が施主となり、殉職者を慰霊する碑が建てられています。

今は国道242号線沿いの北光パーキングエリア内に位置するその碑へ向け、当時近くを通過する列車が哀悼の汽笛を鳴らすという”儀式”はそれから昭和40年代までずっと続けられていたそうです。

【北見市(旧・留辺蘂町)】「常紋トンネル工事殉難者追悼碑」

建立年月日:昭和55年11月

このエピソードは一連の「タコ部屋労働」事例の中でももっとも悲惨なもののひとつとして知名度が高く、もはやその”代名詞”にもなっている程です。

これまでのケースにおいても、悪質な斡旋手法やその酷使ぶり、傷病人の扱い等々重大な問題が露呈していましたが、大正初期のこの頃になると「業者の利潤追求の手段」や「労務者同士の疑心・虐め」など悪意に満ちた要素がさらに加わり、悪名高いこの「非人道的労働システム」がここに進化を遂げ完成形に近づいたといっても過言ではないでしょう。

時は明治末期、建設中の前出「網走線」の完成を見越し、その後は湧別を経由して道北の名寄まで鉄路を延線する計画が進められていました。

網走と湧別間の距離はオホーツク海沿いの行程で80km余りであり、本来であれば道中に険しい山地もないこのルートが選択されるはずでした、がしかし遠軽の大地主など鉄路の誘致を望む内陸部集落の名士たちの熱烈な陳情を受けた地元代議士の活躍によって直前でルートを変更させる事に成功、その距離5割以上も長い「留辺蘂~生田原~遠軽」経由という”山越え”コースが最終的に採用されるに至ります。

こうして沿線地域が歓喜に沸く中の明治45年(1912年)3月、野付牛村(現・北見市)を起点に着工された「軽便鉄道湧別線」は、西方20数kmの武華(現・留辺蘂)まで至ったのち、ルートを北に変え北見国常呂郡(留辺蘂側)と同紋別郡(生田原側)を隔てる常紋峠(じょうもん)へと向かいます。

奔無加(現・金華)あたりから始まる緩やかな上りが頂上に近づくに連れ急に険しくなる一帯の地形は、標高がそれほど高くないこの峠をトンネルなしで越える事を難しくしました。

それに加え、距離が嵩んだ分の工事予算を土壇場での”割り込み”という理由により十分に確保出来なかった事も背景にあったのかも知れません、山を大きく迂回するよりはこの際トンネルひとつを掘削した方が安上がりと試算された路線は”ならば”とばかりに最短重視にて設計され、延々と続く急勾配を一気に駆け上るという、列車運行的に道内でも有数の難所がここに誕生したのでした。

かくて分水嶺(頂上)部に設けられる事となった「常紋隧道」は延長507mととりわけ長大という訳ではありませんでしたが、他の事例と違わず、いやそれ以上に掘削工事は難航を余儀なくされます。

現場が人家も道路もない原生林ゆえ煉瓦やセメントなど重量資材の搬入が極めて困難だったという事情もありますが、しかしここでは、もはや虐待そのものと化した労務者酷使によって反作用的にもたらされた”労働力の喪失”と”能率低下”が、必要以上に工事の進捗に悪影響を及ぼしたのです。

さて、この湧別線敷設工事は全線を4工区に分けられ、合わせて3つの土建業者がこれらを分担して請け負う契約となっていましたが、その顔ぶれは既に”おなじみ”の面々でした。

というのも、鉄道工事はその性質上どうしても長期に渡るケースが避けられず、この頃に至って相応の労働力を動員し、限られた工期かつ予算内で完工させる事が出来るのは、事実上「タコ労働者」を使役する業者以外なかったのです。

そして、当時の新聞報道などによってこれまでもその一部がたびたび表面化されていたので、各工事現場で非人道的な行為がしばしば行われていた実態については周知の事実だったはずですが、労働者を保護する法整備もされておらず、タコ労働が常態化した時代においては、工事発注側や警察さえもこれに”目をつぶり”、この状況を改善させようとする積極的な動きは皆無に近かったのが現実だったのでしょう。

こうした官憲の”黙認”を背景にして、建設業者の意のままに労務者の”奴隷化”が加速される事になります。

現場において実際に作業の割り振りを仕切っていたのは工事請負人である「元請業者」ではなく、その元請から具体的な各仕事を一任された「下請」と呼ばれる土建業者でした。

現代に至るも変わらぬ完全な”縦社会”である建設現場において元請の意向は絶対であり、下請業者はその要望に応え現場を手堅く管理して予定通り完工する事が出来れば元請からの絶大な信頼を得ますが、そうでなければ最悪の場合二度と仕事が回ってこないという厳しい立場にあったため、この際多少の犠牲など意に介する事なく、力ずくでも工事の進捗に尽力するしかなかったのです。

その内、「下請」の重要な仕事のひとつに労務者の監督・管理業務がありますが、中でもとりわけ注力されたのは「タコ労働者」の脱走防止のための監視強化でした。

この現場においても、偽られた仕事内容に騙されたり、現場の実情を認識せず安請け合いをした者、あるいは借金で首が回らなくなった者など道外からの雇用労務者が多くいましたが、そのいずれにも「斡旋料」や「前金」という”先行投資”がなされており、万が一にも逃亡を許してしまえば業者にとっては単なる”逃げられ損”となる事に他なりません。

使用人側としても、その大半が希望雇用ではなく、これから課す労役が彼らにとって酷烈な内容となる事を自覚しているだけに、手段を選ばずかき集められたこれら”訳あり”の人々に対しては、隙あらば脱走する可能性が極めて高いであろうとの”見立て”がなされていました。

しかも実際その中には、自分を斡旋した業者と前もって結託し、雇用契約直後に隙を見て脱走を敢行、晴れて成功したあかつきには自らの斡旋料を”山分け”する事を繰り返して生計を立てているような”常習犯”や、成功率を高める目的でわざわざ仲間をそそのかし集団脱走を企てる”不届者”が紛れていたため、それらが殊更建設業者をヒステリックにさせた一因になったのです。

業者側は脱出不可能な「タコ部屋」の設置や担当増員による監視強化を徹底すると同時に、さらに対策の一環として、労務者内をグループ・序列化し、例えば脱走計画を事前に密告した者を厚遇、逆にグループ内の逃亡を見逃した場合は連帯責任を負わせて懲罰するなど相互監視による個々の分断を企図、この方式は労務者同士の連帯感の断絶という意味では効果覿面となり、自らの保身のための”裏切り行為”や、”にわか”に成り立った上下関係による弱者へ対する”虐め”という荒んだ環境を生み出しました。

こうして次第に強まる”憎悪”と”猜疑心”により、労務者各人にとっては使用人側のみに限らず仲間内を含めてすべてが敵になり、信用できる人間はこの時誰ひとりいなくなったのです。

加えて、この頃には「労働者からの搾取」という問題点も浮き彫りになっています。

前述の通り、タコ労働者の中には、ある意味斡旋業者の計略に嵌り発生した前借金の返済のために工事の従事を余儀なくされている者も多数いましたが、その契約期間は当然ながら完済時までとなっていました。

借金返済を終え早くこの労苦から解放されたいがために彼らが厳しい労役に何とか耐えていただろう事は想像に難くありませんが、悲しいかなここにはそれを許さない”罠”があったのです。

現場では、毎日の食費に加え日用品から作業用品に至るまですべての物を”自腹”で購買せざるを得なく、市価の数倍にも当たる不当な価格に設定されたこれらの品を調達するだけでもともと少ない”日銭”はみるみる消失、返済どころか借金がさらにかさむように仕組まれていました。

これは、タコ労働者を雇用契約満期まで足止めさせる方策だけに留まらず、建設業者の手元に入った利益を労務者の死亡あるいは逃亡によって発生が想定される損金の”補填”に充てるという一面も兼ね備えていたのです。

また一説には、鉄路の誘致を実現させた”功労者”である地元代議士に見返りの献金をするのがこの頃における”不文律”だったため、業者はその資金を捻出する必要があったとも聞きます。

とりわけ本現場のように工事予算が不足、つまり”儲けが少ない”状況においては、”なりふり構わず”利益を確保、あるいは支出を極力抑えるあらゆる試みが画策され、その”しわよせ”がより立場の弱い者へと向けられていったのでしょう。

かくて、労働力の提供という”間接的”なもののみならず、”直接的利潤”の供出まで強制されたタコ労働者は、完全に”逃げ道”を失う事になりました。

絶望の中、栄養失調によって脚気が悪化し病死する人や、それでも逃亡を図り捕えられた者が壮絶な虐待を受けている様を横目に、もはや仲間意識や同情心すらなく日に日に痩せ衰えていく人々がただ黙々と作業を続けたであろう工事後半の光景を想像すると、身の毛がよだつ思いがします。

こうして、”この世の地獄”の様相を呈した常紋隧道の掘削工事は大正3年10月に完工、途中軌道の規格変更による改築を経て、湧別線(野付牛⇔湧別間)が全線開通したのは大正5年(1916年)11月の事でした。

トンネル竣工当時、あまりに後味の悪い結果に気が引けたのか、あるいは僅かなりにも残っていた良心がそうさせたのか、建設会社の手で現場近くに建てられた木碑の前で工事犠牲者の供養が行われましたが、その後昭和34年、トンネルから1kmほど留辺蘂側に下った地点に「歓和地蔵尊」が、そして昭和55年には現場から4~5km離れた国道242号線脇の小高い丘の上に「常紋トンネル工事殉難者追悼碑」が地元期成会によりあらたに建立されています。

聞くところ、本工事により命を”奪われ”傍らに埋められたとされる百数十名の内、そのほとんどの所在が未だに分かっていない事から、このエピソードに関連しては何やらオカルトめいた伝説が今でもまことしやかに語られているそうです。

もちろん、その真偽の程は私には知る由もありませんが、ただそれを否定する事も出来ない位、この工事が陰惨極まりなく救いのないものだったのは決して偽りの話ではないのです。

【厚岸町】「根室線鉄道工事殉職死者弔魂碑」

建立年月日:大正 6年 9月25日

明治29年公布の「北海道鉄道敷設法」によって「第1期線」(最優先路線)として建設計画されたもののひとつに「旭川⇔根室」線が挙げられていました。

当時海に陸に膨張政策を展開していたロシア帝国の脅威を考慮すれば、日本の領土たる千島列島防衛強化のためにも、”軍都”旭川から本土東端の根室までの延線が急務だと考えられても何ら不思議ではなく、むしろ当然であると言えるでしょう。

予定では先に着工された「十勝線」(旭川⇔帯広)と「釧路線」(帯広⇔釧路)の完成後、直ちに「釧路⇔根室」間の工事に着手されるはずでした、しかし十勝線建設中の明治37年(1904年)に「日露戦争」が勃発、その事が後の流れを大きく狂わせてしまいます。

工事は戦時中の中断を経て、明治40年に十勝・釧路両線が開通しましたが、にも拘らずそれ以降の延線計画は急遽一旦”白紙化”となります。

その背景には、日露戦争の勝利により、こと海域におけるロシアの脅威が当面遠のいた事に加え、戦後の不況対策として国内経済の成長が最優先されたという事情がありました。

先述の通り、北海道の天然資源の開発・流通は経済発展に必要不可欠である上、日露戦争後の道内には製紙や製鉄所など大資本による大規模工場が進出あるいは設立されていたため、その原料・燃料となる木材や石炭の搬入にかかる交通インフラの整備がとりわけ急がれていました、つまりその面において価値ある資源が乏しい根室沿線の工事が後回しにされたのです。

こうして、芦別・赤平などの前途有望な空知炭田地域を通る「下富良野線」や、北見地方の木材搬出目的の前出「網走線」などに”先を越された”根室線敷設工事が地元の陳情によりようやく着手されたのは、当初計画から遅れる事7年、大正3年(1914年)になってからでした。

総延長約135kmの本工事は8工区に分けられ、難工事が予想される3~5工区(別保⇔厚岸間)は、今や「タコ労働」に関して数ある”実績”を積んできた建設業者が請け負う事になります。

この工区には「別保隧道」「アバプルベツ隧道」「尾幌隧道」という3つのトンネルが集中していましたが、海沿いではなく山間部を抜けるというそのルート決定の裏にも当時「別保」(べっぽ)や「上尾幌」(かみおぼろ)にあった炭鉱からの石炭積出しが想定されていたのは言うまでもありません。

さて、ここが”修羅場”になる事も知らず集められてきた雇用労務者には大阪など関西出身者が多かったと聞きます…おそらくこの時期になるともはや東日本では募集が捗らず、あるいは当年に発令された「労役者募集紹介雇傭取締規則」によって行動を規制された斡旋業者が官憲の取締りをかいくぐるためその活動場所を変えざるを得なかったのでしょう。

その彼らが多分に漏れず苦難を強いられる事になるこの工事ですが、とりわけその要因となったのが当地が泥炭地ゆえの諸問題でした。

ここの軟弱な地盤は、トンネルはもちろんの事、法面の崩落などの事故をしばしば発生させ、通常より多く必要とされる線路の路盤に敷くバラスト用の砂利さえも現地では採れないため数十km離れた大楽毛海岸(おたのしけ)や門静地区(もんしず)より都度運び入れられたと聞きます。

しかし、それ以上に大きな問題は泥炭地を流れる飲用不適格な河川水をそのまま活用した事にありました。

この時は無論知り得なかったものの、鉄分含有量が異常なほど多い当地の湧水の摂取過多によって引き起こされる中毒症は、ただでさえ重労働や栄養不足で衰弱した者をより重篤化させるのに十分な要因となったのです。

当時義務化されていた現場監督から警察への状況報告の内容では、本現場における脚気罹患者は200名、その内約半数が死亡とされていますが、よく原因が分からない病死については書類上すべて「脚気」で処理されていた節もあり、実際はこの”災いの水”に起因するものも相当に含まれていたと想像されます。

それにしても、以前からいかなる現場においても例外なく労働者を恐怖に陥れてきた「脚気」(かっけ)に関して、その発病を抑えあるいは治癒に向けた対処が何故なされなかったのでしょうか。

脚のむくみ・腫れから始まり、著しい運動能力の低下、最後は心不全により死に至るこの恐ろしい疾病は、今でこそビタミンB1欠乏に起因し、バランス良く食事を摂るだけでその発症を防ぐ事が出来るものと認識されておりますが、当時は原因不明とされ治療方法も実はまったく解っていなかったのです。

古くは江戸時代に認知されてから、この頃は年間1~2万人が命を落とす原因となっていたこの”奇病”について、巷では”権威ある”病理学者たちが「白米含有成分による中毒説」「風土病説」果ては「伝染病説」などを各々主張していましたが、ビタミンの定義付けすらまだなされていない時代においては、結局どの説にも決め手となる裏付けがありませんでした。

つまり、”偉い学者先生”をもってしても解明されていないものを、辺境の工事現場で理解出来る訳がなかったのです。

さて実際、工事現場における食糧事情として、その配給内容は極めて粗悪ながらも「白飯」だけは比較的豊富に用意されていました。

鬼の建設業者としても、労務者の衰弱によりいたずらに労働力の低下を招く事を望んでいた訳ではなかったので、”主食”の振る舞いについては実に寛大だったと言います。

ただ「栄養バランス」という概念など当然持ち合わせているはずもなく、「最低限白飯を与えておけば飢えをしのげるし、主食だけにおそらく滋養もつくだろう」という程度の認識だったのでしょう、しかし白米は玄米に比べてビタミンB1の含有量が極めて少ないため、主・副菜などで補わない限り、その偏食は逆に健康を損なうリスクも併せ持っていました…それが食生活の中心が玄米から白米に代わった明治時代を境に脚気患者が急増した所以なのです。

加えて酒などのアルコール類は体内のビタミンB1を大量に消費させる作用があったので、ここでの長期に渡る重労働と極端に偏った栄養摂取+飲酒の繰り返しという生活環境は、まさに最悪の”相乗効果”を生み出し、知らず知らずに彼らの生命を蝕む結果となりました。