【小樽市/札幌市】尼港事件慰霊碑

(2014/11/30投稿)

「シベリア出兵」…学校の世界史の授業で習ったはずのこの史実について、当時の私としてはその事由や目的すら理解出来ず、試験対策として”年代と語句”を覚えていた程度のものでした。

1918年(大正7年)から4年間に渡り、日本軍がソビエト連邦(ロシア)の極東沿海州などへ侵攻・駐留したというこの出来事に関しては、当時の時代背景や関連史実を踏まえて大局的に考えないとその意義が読み解けません。

7万人以上の兵力と当時の金額で9億円とも言われる戦費を投入しつつも、最終的には3千人を超える戦死者を出した挙句、然したる戦果もなく1922年(大正11年)に撤兵という日本にとっては”失策”と総括されている「シベリア出兵」が行われた背景には、「第一次世界大戦」(1914年~1918年)と「ロシア革命」(1917年)が大きく関わりを持ちます。

スラブとゲルマンの民族間対立を火種とするセルビア人によるオーストリア皇太子暗殺事件(サラエボ事件)が発端となり勃発した「第一次世界大戦」ですが、その序盤は両国それぞれの”後見国”であり、民族代表の「ロシア帝国」と「ドイツ帝国」の争いと言えるものでした。

その後、ロシアの同盟国でドイツとは”犬猿の仲”の「フランス」や、ドイツの「ベルギー」への侵攻によって国防上の安全が脅かされた「イギリス」、更にはイギリスと同盟関係にあった「日本」などが次々と連合国側に加担・参戦するに伴い、戦火はヨーロッパのみならず中東や極東アジア、果てはアフリカに至るまで飛び火し民族・地域を問わず拡大していきました。

とりわけヨーロッパを中心に、「領土の拡大・失地回復目的」や「過去の争いによる怨恨」、「国土保全のためのやむなき主従関係」など、各国の立場や思惑が入り交る”いびつな”同盟関係が乱立していたこの時代においては、有事の際には戦局がおのずといたずらに「拡大化」「複雑化」する傾向にあり、合わせて約40か国にものぼった両陣営の参戦国の中には「大義」という”縛り”により望まぬ戦いに巻き込まれた国も多々あったであろうと推察されます。

こうして、当初すぐ終結すると思われた戦闘が長期化する中、国民が窮乏・疲弊の極限に達していたロシアでは、不満を募らす労働者や兵士の代弁者として社会改革を標榜する組織「ソビエト」(労兵協議会)の主導で戦時中の1917年に度重なる大規模暴動(総じてロシア革命)が発生、皇帝ニコライ2世の退位により約300年間続いたロマノフ朝が崩壊し帝政ロシアはその終焉を迎えました。

革命後、実権を握った「ソビエト政府」は翌1918年には独断でドイツと単独講和条約を結び戦線から離脱するに至りますが、この”裏切り行為”によってドイツ勢からの攻撃を一身に受ける羽目となったフランス・イギリスの激怒を買う事になります。

そこで、英仏両国はまだ誕生間もないソビエト政権の弱体化・転覆を図るべく極東の沿海州から兵力を投入しロシア国内の「反ソビエト勢力」を支援する事を画策、地理的に近い日本や既に連合国陣営として参戦していた「アメリカ」にもその中核国としての参加協力が打診されました。

ドイツとの戦いで”手一杯”の英仏からすると、さすがにソビエトに対して正面から”事を構える”余力はないため、そこで出兵の口実として、ロシア傘下部隊となって大戦に関わった後、革命の影響で帰国もかなわずシベリアに残されながらも孤軍でソビエト政権に抗い続けていた友邦国「チェコ」の兵士たちを救出するという名分が演出されたのです。

そして、「日英同盟」という”大義”によってその要請を全面的に拒否する事は出来ない立場にある上に、先の「日露戦争」ではロシアの侵略的南下をかろうじて食い止めるも手痛い損害を被りその脅威をあらためて思い知らされた日本政府としては、この共産主義により成り立つ新政権がいずれ敵対勢力となるものと見なし、むしろ他国より桁違いに多い数万人規模の兵力を投入しての積極介入に動きます。

ただしその背景には日本独自の思惑があり、表面上は連合国に協力する一方で、国際世論上に波風を立てない方策として、混乱に乗じて沿海州一帯に”緩衝地帯となる傀儡国家”を建設する事を企図、その実現にはソビエトが不安定状態にある今が好機と考えられたのです。

かくして、革命の旗印である赤色を冠したソビエト政府側の「赤軍」と、連合各国の”後ろ盾”を得た旧ロシア帝国軍などで構成される反革命派の「白軍」との熾烈な内戦が各地で本格化する事となりました。

英仏両国の本来の狙いは赤軍を破ったのち白軍をロシア主力軍に再起させた上での東部戦線の維持、つまり「ドイツ挟撃体制の再構築」というところにありましたが、しかしここで戦局は思わぬ急展開を見せます。

各国がシベリア出兵を始めてからほどなく、ドイツ国内において厭戦感情に毒された水兵たちの反乱を皮切りに、労働者層をも巻き込んでやがて革命規模に発展した暴動はロシア同様にドイツ皇帝を退位させ、1918年11月の休戦協定の調印をもって4年余りの長きに渡り続いた第一次世界大戦はここに終結を見たのです。

この言わば”ドイツの自滅”による意外な形での終戦を迎えた欧州の連合国陣営にとっては、当面の敵がいなくなった事で、ソビエトへの軍事介入にはもはや大きな意義を持たなくなりました。

4年もの長い間総力戦を続けた欧州各国ともに国内経済や国民生活の疲弊が極まっており、ドイツが事実上降伏した今に至っては、喫緊の危機ではないソビエトに対する干渉の継続は新たな火種を生むだけで、この際得策ではないと判断されたのです。

この本国方針に基づき、翌1919年から欧米の部隊が続々と介入の消極化や撤退の動きを見せる中、そもそも出兵の目的に他国とは異なる理由を持つ日本軍のみがこの地に留まり”大義なき介入”を続ける事になりました。

内戦を煽っておきながら状況が変わると一転撤退といった、他方からすると”日和見”も甚だしい連合国のこの方針転換は、もともと主義や立場が異なりながらも「反ソビエト」の一点のみで結びついていたに過ぎない白軍各勢力の戦意や結束力を大きく喪失させ、これまで押され気味であった赤軍の大攻勢を許すきっかけとなります。

その上、駐留拠点の土地や作物を強制的に搾取するなど帝政時代と変わらぬ横暴な所業を働く一部の白軍に対しては当然ながら一般住民の不信・反感を招く事となり、そのため逆にソビエト側への同調に動く地方の農村などでは農民や労働者で構成された赤軍パルチザン(遊撃隊)が次々に誕生、白軍勢力やそれを支援する連合国部隊に向ける敵対行動が激化していきます。

こうして、”赤化の波”がロシア全土へと至りつつある状況の中、極東の日本軍は地の利に勝る赤軍パルチザンの奇襲に苦しめられながらも進撃を続け拠点の確保に努めていました。

しかし、パルチザンの戦法は次第にゲリラ化し、市街地における戦闘では民間人との見分けがつかない敵兵からの攻撃で不測にも命を落とす日本兵が続出、対抗策として遂行されたパルチザンが潜伏する集落への”焼打ち作戦”においては結果的に罪なき良民までをも多数殺傷するという嘆かわしい事態まで発生しています。

つまり例えると、後年ベトナム戦争においてアメリカ軍がベトコンのゲリラ攻撃に悩まされた同じ状況に、この時既に日本軍が陥っていたのです。

「他国の党派争ひに干渉して人命財産を損する、馬鹿馬鹿しき限りなり」という前線兵士の当時の日記に書かれた一文がすべてを表しているように、こうして白軍に肩入れして戦えば戦うほど地元民の恨みを買い、もはや”誰のため”かも分からない不毛な戦闘の続行を強いられた日本軍将兵は士気も上がらずままに次々と徒死していきました。

然して、この泥沼化した軍事介入の代償は軍人に対してだけでは留まらず、ついには日本人居留民にまで災禍をもたらす事になってしまうのです。

間宮海峡を隔て北樺太の対岸に位置する極東地区アムール河口域の港町「ニコラエフスク」(以下「尼港」)は19世紀半ばにロシア人の手によって開かれたとされています。

従前ほぼ未開だったこの一帯は厳密には当時清国(中国)の領有域だったのですが、その後「アロー戦争」(1856年~1860年)の戦後賠償として正式にロシアへ割譲されたあかつきには早速この地に海軍基地が置かれシベリア艦隊の母港として繁栄しました。

この頃、沿岸防衛の強化や本格的な海洋進出を推進していたロシアにとって、日本海とオホーツク海へ両面展開出来る「尼港」が極東方面の軍事における重要拠点とされていましたが、その地形ゆえ雪氷に閉ざされる冬期間は活用に著しく制限が生じる難点があったため、後に建設される不凍港「ウラジオストク」にその主要軍港としての座を奪われる事になります。

こうして1878年に艦隊の拠点がウラジオストクへ移転されてからというもの急激に寂れてしまった尼港でしたが、1890年代に邦人業者が手掛ける水産事業の定着をきっかけに町は徐々に活気を取り戻し、20世紀初めには経済発展促進のため相応の市民権が担保された環境の下に、樺太から近いここには日本人やユダヤ人を初めとする外国人も多く居住するようになっていました。

しかし、その後1917年に発生したロシア革命は、多民族が平穏に生業を営む人口1万5千人あまりの”極東最果ての漁業の町”にもやがて着実に影響を及ぼす事となります。

翌1918年、既に地方にまで波及しつつあったソビエト政権によってその実権が掌握され小規模ながら「赤軍」部隊も配置された尼港では、次第に富裕層を標的とした殺人や金品略奪などの凶悪事件が横行するようになり急激に治安が悪化していきました。

そんな状況下の同年8月、シベリア出兵参加の連合国各部隊は極東ウラジオストクに続々と上陸していましたが、各国の思惑に温度差がある中、日本軍としては多くの自国民が居留し領事館もある尼港の確保へ向け独自に展開、翌月には同地に居座っていた赤軍を駆逐し滞りなく作戦を完了させています。

そしてこのまま当面駐留する事になった2個中隊計300名ほどの日本軍守備隊の存在は町の治安を回復させ、約400名の在留邦人はもちろん、ユダヤ人や白系ロシアの資産家などとりわけ有産階級から歓迎の意をもって受け入れられたと言います。

日本軍により赤軍の排除に成功した尼港にはその後白軍勢力も次々と”帰還”し、相互協力体制の下に一時の安寧がもたらされましたが、しかしこの状況は長くは続きませんでした。

序文にて記したように1919年を境にしてロシア内戦の戦局は大きく逆転、英仏軍の前線後退や主力「チェコ軍団」の離脱などにより弱体化した白軍勢力は敗走を続け、同年末には西シベリアのオムスクに置かれた本拠「臨時全ロシア政府」がついに陥落します。

こうして主要都市の大部分を赤軍によって制圧された上に連合国の支援をも失った白軍は事実上壊滅し、極東地区に残った数少ない勢力が援助を頼るはもはや日本軍のみとなっていました。

そして一方、日本軍に町を追われた赤軍は、ハバロフスクの司令部から派遣された幹部の手によって、占拠した近隣地域からの徴兵労働者や、ソビエトに盲従する朝鮮人あるいは中国人の革命派独立部隊を続々配下に加え大規模なパルチザン部隊を組織、尼港奪回に向けて反攻の機会を窺っていたのです。

年が明けた1920年(大正9年)1月、尼港は例年に違わず厳しい冬を迎えていました。

アムール河口域の結氷により自軍基地への帰投がかなわずここでの”越冬”を余儀なくされる事になった中国海軍(当時中華民国)の軍艦4隻が港内に停泊していた以外は、いつもとまったく変わらない光景が見られた尼港でしたが、その頃態勢を立て直した赤軍パルチザンの軍勢が町を奪還すべく既に迫っていたのです。

おそらく、外海との連絡が断たれ陸路移動のみが街への通行手段となるこの時期を狙っての作戦決行だったのでしょう、1月中旬に尼港は総勢4千人にものぼるパルチザン部隊に包囲されました。

赤・白両軍の睨み合いがしばらく続いた一触即発の状態は、日本軍守備隊のいる尼港郊外のチヌイラフ要塞や日本海軍無線電信所へ対するパルチザンからの攻撃に端を発してやがて日本軍をも巻き込む大規模な戦闘へと拡大、この異変は尼港から1,000km離れたハバロフスクに駐留していた守備隊所属の第27旅団を通じてさらに遠いブラゴエシチェンスクの第14師団の日本軍各司令部にも無線によって伝わりましたが、遠隔地である上に、尼港と同じくその時政変の不穏な情勢に置かれていた両地区ではとても援軍を派遣する余裕すらなく、事態の悪化を嫌った司令部としては本国に報告すると同時に尼港守備隊に対して「赤軍側との交渉に応じて平和的解決に努めるべし」との訓令を発する事しか出来ませんでした。

この上官命令や、被害拡大を恐れる住民代表などの意向を受けた守備隊は、パルチザン側との交渉を経て「日本軍の地位の保証」や「一般住民に対する不当な逮捕・略奪の禁止」などの条件下で停戦に合意、約1ヶ月間に渡り続いた衝突はひとまずの終結に至りました。

かくして2月29日、尼港の実権は赤軍側の手に落ちましたが、労働者階級の住民はまるで手のひらを返すようにこれを歓迎、もはやその多くを味方につけたと見るや一転パルチザン勢力は合意内容を無視し蛮行に及ぶようになります。

そもそも、このパルチザン部隊を率いる”自称”赤軍司令官はもともとロシア帝国軍下士官でありながら、短期間で白軍側の「オムスク軍」や赤軍パルチザンに籍を置き換えるような無思想な人間であり、そんな”ならず者の首領”の指揮のもと寄せ集められた多国籍部隊など、それなりにも厳しい軍規が設けられた正規赤軍とは比較にもならない野蛮な”殺人集団”に過ぎませんでした。

そのような勢力が約束事を守るはずもなく、当初「白軍関係者」に限られた逮捕者はすぐに公務員やロシア人実業家などの有産階級にまで及び、彼らは人民の敵として即決裁判により即日処刑、数日間でその数は400名にものぼったそうです。

この”恐怖政治”の矛先はいつ誰に向けられるかも分からず、あまりにも酷い惨状に見かねた日本軍守備隊長はパルチザン側に当初の停戦合意内容の遵守を要請、しかし勢いづく相手側はこれを内政干渉として突っぱねた挙句、疎ましく思った司令官は逆に日本軍の武装解除を要求してきました。

もはや日本人は敵と見なされ、兵士や居留民の生命の保証など望めるべくもない上に、この時敵の手によりまったくの通信手段を断たれていたため援軍・物資補給の要請や現況報告すら出来ない絶望的な状況に際して、ついに守備隊長はその数10倍ものパルチザン勢との決戦に孤軍で臨む事を覚悟します。

その頃、本国ではもちろん座視していた訳でなく、1月末の戦闘開始時期においてシベリア派遣軍司令部からもたらされた異変の報告内容に基づき、北海道旭川の陸軍第7師団で歩兵・砲兵などから成る「派遣隊」が急遽編成され出動していますが間宮海峡の厚い氷に阻まれた隊は前進を断念、やむなく引き返さざるを得なく、実際この時点での尼港は敵の思惑通り完全に”陸の孤島”と化したため、外部からの支援は現実的に不可能だったのです。

そして尼港では、武装解除の期限日である3月12日未明、陸軍守備隊、海軍無線電信隊及び退役軍人ら義勇隊総勢400名余りがパルチザン本部への奇襲を決行、敵幹部の殲滅により組織の指示系統の分断を図りますが、痛恨にも司令官を取り逃がした事から一転、敵の猛烈な反撃に晒されるという苦境に立たされました。

この遺憾極まりない決起の失敗は、その後の想像を絶する惨劇を呼ぶ事になります。

報復措置として直後に発令された「例外なき日本人殺戮命令」により、事態を知らされていなかった無抵抗の一般邦人居留民が残忍なパルチザンの手にかかり老若男女を問わず惨殺される運命となりました。

とりわけ、日本人を激しく憎悪する朝鮮人や中国人部隊の所業はここではとても書き記せないまでに惨く、そのあまりにも常軌を逸した残虐な手口には同類のロシア人パルチザンでさえ眉をひそめるほどだったと言います。

さらにこの悲劇の最中には、パルチザンの襲撃から逃れ、港内に停泊していた「中国艦隊」に救助を求めるべく桟橋へ向かった一部の日本人たちが、あろうことか軍艦からの銃撃に遭い全滅するという信じられない事態が起こりました。

当時中華民国はロシア内戦には不干渉という方針を取りながらも、日本と同じく連合国陣営にあり共同出兵にも関与していました…つまり国際立場上”敵ではない”中国正規軍からの攻撃によって彼らは命を落としたのです。

後に中国政府はこの事件に関してあくまでも”不慮の事故”との前提にて謝罪・賠償に応じていますが、これ以外にも日本軍兵営に対する艦砲射撃やパルチザン側への「機関銃」や「艦載砲」の貸与などの”非中立”行為が行われたとの証言もあり、それが事実ならこれら一連の敵対行動の裏側には「対華21カ条要求」(1915年締結)に代表される日本の強権的政策に対する”報復感情”が働いた上での明確な意図があったとしか考えられません。

また、尼港には商人など多くの中国人居留民もおりましたが、パルチザンも彼らには手出しをしていない事から、いずれかの段階において両者間で何らかの協議の場が設けられていたと考える方が自然で、更に言えば、赤軍側から見て本来敵にもなり得る中国軍艦がいる中で尼港奪回作戦が躊躇なく決行されている事実に鑑みると、もしかすると艦隊の停泊をも含めて、すべてが当初からの計画通りであった可能性すら感じさせます。

この思いもよらぬ中国側の敵勢への加担により日本軍の被害は増大し、いよいよ窮地に追い込まれた守備隊でしたが、それでも残る100名余りの戦力は兵営に立てこもり決死の籠城戦を展開していました。

こうして戦闘が一時膠着状態となった中、決起から数えて6日目の3月17日夕刻にパルチザン側の軍使からある電報の存在を知らされます。

その内容は、在ハバロフスクの日本軍旅団長と赤軍側司令官によって両軍へ向けて連名にて発信された「双方停戦」を勧告するものでした。

これは、ここに至って漠然とながら尼港における戦闘事実を確認するも、4千人にも増大したパルチザン勢力の手により邦人を中心とした外国人や白系ロシア人住民がいたずらに虐殺されここが修羅場と化しているとはまさかにも思わない両軍司令部が相互協議の結果発令したもので、この極めて”楽観的”な勧告が出された背景には自軍の司令部に対してさえも虚偽の報告をしていたパルチザン側の策略があった事は言うまでもありません。

この”現況を知らずしての中途半端な仲裁”に際し、既に隊長を初め大部分の同志を失い玉砕覚悟で臨んでいた現地守備隊としては到底承服しかねる内容だったものの、ここでの長引く戦闘が他地域における日本軍の戦略に悪影響を与えかねない事に鑑み、そしてこれが「事実上の上官からの命令」である以上、断腸の思いで停戦に応じざるを得ませんでした。

こうして、日本軍の厳しい軍規軍律や思考の傾向を逆手に取ったこの狡猾かつ卑劣な敵の計略に落ちた守備隊にはその後耐えがたい屈辱が待ち構えていました。

翌日における”偽装”の双方武装解除の後、もとより停戦などするつもりのないパルチザン勢によってこの合意はたちまち破られ、日本兵らは拘束・投獄されるという憂き目に遭うのです。

そして、この時既に外交官を含むほぼすべての在留邦人が殺害されもはや守るべきものは何も残されていない現実を獄中で知ったであろう彼らは、敵に欺かれた挙句生きながら虜囚の身となった自らの運命をさぞかし悔やみ恨んだ事でしょうが、すべてはもう手遅れでした。

かくて戦闘が終わったその後の尼港は、名ばかりの”革命”の旗の下にパルチザン勢力の思うまま殺戮・略奪が繰り返される「無法地帯」となり果てましたが、その中パルチザンの目を盗み脱出に成功した避難民からの証言によってこの惨劇の一部始終が徐々に明るみとなり、それが日本軍の耳に入る事になります。

これらの情報を受け、事の重大さを察した師団司令部は赤軍との妥協を破棄、ウラジオストクやハバロフスクにおいて敵を制圧した後、遅ればせながら尼港救援に向け支隊をアムール川上流側より派遣、そして本国でも一度は挫折・延期されていた「尼港派遣隊」及び増援の「北部沿海州派遣軍」を編成し、海軍の協力を得て現地へ急行させています。

時は5月になり、一帯は解氷の季節を迎えていたものの河口域は未だ堅氷に覆われていたため外海からの接近は不可能であり、やむを得ず手前100km地点の沿海州デカストリに上陸した本国側派遣隊は陸路尼港を目指していました。

一方、尼港のパルチザン司令官は極東各地区の赤軍が制圧・武装解除された事や目前に迫る日本軍の進撃状況を知るや、最後にして最悪の凶行に及びます。

5月20日、まるで事前通達に呼応したかのように中国人居留民らが港内の自国軍艦に乗船して近郊の町へ避難した直後、尼港では今までにもまして凄まじい殺戮が始まりました。

それは、尼港の放棄を決定した司令官により発せられた「絶滅作戦」に基づくものであり、支援者以外の住民、つまりこれまでの経緯に関し自らに利しない証言をする可能性があるすべての者がその対象となったのです。

この悪辣非道な暴虐行為によって国籍を問わず無差別に命を奪われた人数は3,000名以上と言われていますが、それは先の戦闘の後囚われていた日本兵も例外ではなく、病院に収容されていた傷病兵も含めこの時一人残らず殺害されました。

その後、虐殺から免れた住民が強制的に退避させられ無人となった尼港には火が放たれ、6月3日にやっと現地に到達した派遣隊が目にしたものは、既に徹底的に破壊し尽くされ焦土と化した街並とおびただしい数の犠牲者の姿だったのです。

焼け跡から発見された兵士の日記や、獄中の壁に遺されたメッセージ、そしてからくも生き延びた住民からの様々な証言により全容が明らかになったこの悲惨事は、日本政府や軍部はもとより極東地区の赤軍司令部さえも驚愕させる事になりました。

これはもはや日本軍との全面交戦へと発展してもおかしくない規模の内容であったため、慌てた赤軍司令部は事態収拾に向けソビエト政府の指示を仰ぎ、アムール川支流上流側の町に遁走したパルチザン部隊と密かに連絡の上、部隊内の反対勢力の協力を得て幹部らの拘束に乗り出します。

万一日本側に捕らえられて赤軍やソビエト政府にとって不都合な言及をされては困る当局としては、血眼でパルチザン勢力を追う日本軍より先に幹部を処分する必要があったのでしょうが、この頃パルチザンの中にはあまりにも独裁的な手段に反発する部下も大勢いたため、あっけなく司令官以下幹部は仲間内に捕えられ、「ソビエト政府の意向を無視し独善的に人民への殺戮をおこなった事で共産主義の権威を失墜させた」という理由で簡易的な裁判を経て即刻処刑されました。

こうして、最終的に人口の半数にも及ぶ約6,000名の尼港住民が犠牲になったとされるこの未曽有の犯罪行為を指揮した”革命家気取りの殺人鬼とその取巻き連中”は身内の手によってその悪行の報いを受けましたが、首謀者の”口封じ”を済ませた事で強気になったのか、この事件を「日本側が引き起こしたもの」、あるいは「司令官個人の所業」として片づけようとするソビエト政府の対応に態度を硬化させた日本軍のシベリア駐留が結果的には更に2年以上続く事態となります。

しかし、尼港事件と時を同じくしてソビエト政府の目論みにより極東地域に突如建国宣言された「極東共和国」なる”形式上”の民主主義独立国家の誕生は、この地に留まり続ける日本軍の対外的イメージを大きく損なわせる事となり、日本国内でも景況の悪化から撤兵を望む声が徐々に高まっていきました。

かくて、当初企図された「極東における緩衝地域の新設」という筋書きはソビエト側によってしたたかに先手を打たれいよいよ介入の意義をなくした日本軍は、国内外の世論の向きが悪化する中、4年間に渡り巨額な戦費と多くの人員を投入しながら目的を果たせずままに撤退という苦渋の選択を取るに至ります。

然して、尼港で失った731名の日本人の生命の代価として「北樺太」の保護占領の行使と同地での石油・石炭利権の獲得という極めて無味な”戦果”と大きな禍根を残し、1922年(大正11年)「シベリア出兵」はその終焉を見たのです。

この事件のあらましを初めて知った当時は赤軍パルチザンの言語を絶する無法ぶりに身震いするほど怒りを覚えた私ですが、経緯を知るにつれ日本側の政策にも疑問が生じました。

出兵時において画策された「前線で英仏軍などが盾となって戦っている間に極東での親日政権樹立に向けた基盤を構築する」という日本側の構想は、「第一次大戦の終結と伴う連合国側の方針転換」や「白軍の急激な弱体化」などの状況変化により早くもその前提が失われているのにも拘らず、今更引くに引けず深入りした事がその後の様々な悲劇を呼んだと言えます。

現代からの目線で施策の善し悪しを語るのはフェアではありませんが、これほどまでに旧体制(白軍)側に対する一般国民の支持がなくむしろ離反している状況ではもはや安定した政権づくりなど望めるべくもなく、やはり他国が撤退を決めた時期が”引き際”だったのでしょう。

政府と軍部の二重外交状態が生んだとされる日本の独自介入路線には、出兵のきっかけを作った欧米各国からさえも疑念の目が向けられる事になり、その後拡がっていくアメリカとの確執や、第二次大戦時における千島・樺太へのソ連侵攻とシベリア抑留の口実に利用された事実に鑑みると、結果論としてこれが誤った政策であったのは疑う余地がありません。

その上、内戦不干渉という”建前上の方針”が足かせとなり、白軍を陰ながら支援しつつも赤軍が優勢と見るや今度はそちらとの妥協をも図らなければならないという場当たり的な戦略によって、前線兵士はたとえ相手が敵対勢力であっても攻撃を受けるまでは応戦も出来ないという極めて理不尽な正念場に常時立たされ、結果的には中途半端な停戦命令によって最後は戦わずして無念にも全滅した尼港守備隊の悲劇を招いたのです。

そして尼港の邦人居留民の場合は、従前から赤化により治安が悪化していたとはいえ、おそらくこの軍事介入と衝突がなければ少なくとも全員が虐殺されるまでの事態には至らなかった可能性が高く、一面的には国の”失策”によって道連れにされた被害者とも言えるでしょう。

ただ、事件勃発によって北樺太の保護占領という一時的ながらも”唯一の戦利品”を獲得したのは事実であり、それらの措置が極めて速やかに実行されている事から、もし仮に国として規模はさておき想定範囲内における事件発生とその帰結であればこれほど悲憤すべき話はありません。

さて、この悲劇的事件については「派遣軍」に随行した新聞社特派員などにより克明かつ刺激的に報じられ、そのあらましがあまねく日本国民の耳に入る事になりますが、国内世論の反響は一時憤怒に沸騰するも、極めて一過性なものだったとも聞きます。

政界では事件が政争の具として野党に利用され、議会における政府や軍部への糾弾の末陸軍大臣が辞職に追い込まれる事態になりますが、当時広く募った義捐金の集まりが芳しくなかった事からも窺えるように、一般国民にとっては事件そのものへの関心とは裏腹に、この異国で起こった前代未聞の出来事がどこか自分とは無関係な”絵空事”のようなものとして捉えられていたのかも知れません。

こうして、シベリアの田舎町で平和に生活を営んでいた人々は、知らず知らずの内に時代の大きな波に呑まれる中、列強の勝手な思惑と対する報復感情、そして類を見ない狂気に巻き込まれて再び生きて祖国の地を踏む事はありませんでした。

このやるせない事件を通じて、こちらの常識や道理などまったく通用しない非道と欺瞞がまかり通る外地における戦略推進の困難さを痛感させられたはずの日本ですが、しかし大陸展開の範囲は拡大の一途を辿り、その後舞台を満州・中国東北部に移してからもまた同じ轍を踏む事になっていくのです。

尼港事件と北海道との直接的つながりは実はそれほどありません。

尼港の在留邦人の多くは熊本県を中心とする九州出身の方だと聞きますし、玉砕した守備隊も主に茨城県にて編成された部隊でした。

ただ、地理的条件からシベリアとの交易は「小樽港」がその本土側窓口となっており尼港との定期航路があった事から、これら居留民の多くもここを経由して旅立っていったものと思われ、北海道内で編成された「尼港派遣隊」や「北部沿海州派遣軍」も小樽から出動しています。

そんな所縁がある小樽市では、地元名士や有志の働きかけにより「北方で散った開発功労者」のための慰霊碑や納骨塔の建立が決定、派遣隊らの手によって現地で荼毘に付された犠牲者の遺灰がここに納められる事になりました。

この他事件関係の碑としては、出身者が多かった熊本県天草市や守備隊編成地の茨城県水戸市を初め、尼港で事業を営んでいた方の故郷である山口県と長崎県に、そして前出「派遣軍」関係者らの手による殉難碑が札幌護国神社に建立され、現地で戦死した軍人・軍属の御霊は東京靖国神社に合祀されているそうです。

一見事件とは無関係の北海道に関連碑が建てられている背景には前述理由以上に、様々な事情によりあるいはやむなく生まれ故郷を離れ異郷の地で暮らしていた同胞へ向け、似た生い立ちを持つ道民の”他人事”では済まされない複雑な感情が作用したのかも知れません。

※本文記載内容はネット上にある複数の情報を基にしておりますが、諸説ある中の一説のみを取り上げて記している部分が含まれる事を御了承ください。

【小樽市】「尼港殉難者追悼碑」/「義烈千載」碑

事件から4年後、大正13年(1924年)に道民からの寄贈金などを基にして、海を眺望出来る手宮公園に建立された納骨塔には、これまで仮安置されていた市内の寺から遺灰が移されています。

その後、昭和11年に事件のあらましが刻まれた殉難碑(義烈千載)が、そして翌12年には現在の塔廟や付帯建造物が建て増しされ、本格的な慰霊の場として整備されました。

この間、毎年5月24日には慰霊祭が行われてきましたが、平成元年(1989年)には都市公園法の趣旨に則り、遺灰は市営墓地内の供養塔へ遷安され、納骨塔は「尼港殉難者追悼碑」としてここに残されています。

【札幌市】「尼港殉難碑」

建立年月日:昭和 3年10月

尼港派遣隊(多門支隊)の増援として編成された「北部沿海州派遣軍」の基幹部隊となったのが札幌駐屯の陸軍第7師団歩兵第25連隊でした。

事件においてはただ一人の救出もかなわず、筆舌しがたい程の無残な光景を目の当たりにした派遣軍関係者の心中にその後も悔恨の念がくすぶり続けたであろう事は想像に難くありません。

碑の建立者が「帝国在郷軍人会」となっている事から、退役した元派遣軍所属の方が中心となって建てられたものと推察されます。

建立当初は札幌市内の旭ヶ丘(当時藻岩村)にあったそうですが、昭和35年に現在の札幌護国神社内彰徳苑へ移設され、毎年9月10日に慰霊祭が執り行われています。

【倶知安町】布袋座火災遭難者慰霊碑

(2014/10/20投稿)

後志管内の倶知安町(くっちゃん)は、日本百名山のひとつでもある「羊蹄山」(ようていざん)のふもとに位置する畑作中心の農業を産業の基幹に置く内陸部の町です。

またスキー場などリゾート地が集まるニセコ連峰にもほど近いというその環境から、近年ここにはウインタースポーツ目当てにオーストラリアなどから訪れる外国人観光客が増えており、伴いその関連収入も町の財政運営に貢献しているそうです。

歴史的に見ると、明治25年(1892年)に徳島県からの入植者らによって開かれたとされるこの町は当初「室蘭支庁管内」(現・胆振管内)に属していましたが、その後の管轄変更により「後志管内」へ編入、同43年には「後志支庁」が設置されました。

所轄地域のほぼ中央部にあるという地理的条件が優先されたのか、管内随一の大都市「小樽市」を”差し置き”行政の中心地となった倶知安町には、現在に至っても「後志総合振興局」が置かれ管内におけるその位置付けは変わっていません。

しかし、倶知安について特筆すべきは、その「豪雪」ぶりに代表される冬の気候にある事は論を俟たないところでしょう。

周りを高峰群に囲まれた盆地だけあって、比較的過ごしやすい日が続く夏場に対し、一方冬は厳寒にしてその降雪量は北海道内でも屈指のレベルを誇り、昭和45年(1970年)には最大(最深)積雪量312cm(道内観測史上2位)、そしてシーズン中の累積降雪量は2,019cm(同1位)というとてつもない数値が記録されています。(ランクは気象庁のデータに基づく)

ちなみに私の生まれ故郷「旭川市」も上川盆地に位置しているため道内では比較的雪が多い地域ではあるものの、データ的には積雪量・降雪量ともに倶知安の半分にも満たず、数ヶ月間で延べ”20メートル以上”の雪が降り積もる状況には同じ道民としてもまったく想像さえつきません。

まさにそんな”記録的な大雪”といにしえより共存してきた倶知安ですが、実はここにはもうひとつ悲しい「日本記録」が残されていました。

それは、「単独建物の火災事故における死亡者数」という決して喜ばしくないものですが、太平洋戦争中の冬に起こったこの大惨事には、切なくもこの地の”大雪”が無関係ではなかったのです。

昭和18年(1943年)、太平洋戦争の戦局は既に逆転し日本軍は苦しい局面に立たされていましたが、庶民がその実情を知るすべもなく、”皇軍”の勝利を信じて国家総動員体制下における厳しい労働にそれぞれ従事していました。

しかし軍部の意を汲まざるを得なかった日本政府としては逼迫する懐事情に際して、不足する労働力を補填し、あるいは効率の良い生産性を確立するため、各産業ごとに細分化して国家統制を更に強化する法案を次々と打ち出します。

それは農業とて例外ではなく、同年に成立した「農業団体法」に基づき、従来金融や物資の工面など農家の扶助的団体であった「産業組合」が解散、代わりに「作付統制」や「供出割当」など国家の意向を忠実に実行するための「農業会」に再編されました。

この「国が指定する農作物以外の作付禁止」、「収量の多くに係る国への提供義務」などという強権的手段に対しては当然ながら農家の反発を招く事となり、道内各市町村の農業会ではその遂行にあたり間に入っての調整には相当難儀したであろうと想像されます。

そのような時代背景の中、ここ倶知安町では市街地にある老舗映画館「布袋座」において産業組合主催の「映画鑑賞会」が、町内の農業従事者を招いて3月6日に開催される運びになっていました。

先の法律によりほどなく「倶知安町農業会」へと新しく改組される事になる産業組合としては、今まで共に歩んできた農家に対する「御礼代わり」だったのか、あるいは今後様々な犠牲的負担を無理強いせざるを得なくなる事を想定しての「シーズン前における”懐柔”目的」という側面があったのかは量りかねますが、ともあれこの”慰安会”と称するイベントの「無料招待券」が町内の組合加入世帯にあまねく配布されるという”大盤振る舞い”がなされています。

そんな主催者側の意図を知ってか知らずでか、戦時中において大っぴらに娯楽に興じる事がはばかられた庶民たちにとっては、誰にも咎められる事なく映画鑑賞が出来る機会であるこの日を心待ちにしていたと聞きます。

この慰安会を開催するにあたっては、なるべく多くの世帯に万遍なくこの”恩恵”が行き渡るよう配慮され年齢制限が設けられたものの、それでも一千人以上の来場が想定されたため、主催者側ではイベントを二回に分け「昼の部」を遠隔地の集落住民、そして夜は比較的近郊の住民向けに実施する旨段取りされていました。

さて、当日3月6日の倶知安は、ここ連日の大雪が嘘のように止み晴天に恵まれる一方、氷点下20℃近くの寒気に一帯が包まれましたが、にも拘らず予想以上の人々が会場に訪れ大盛況のうちに昼の催しが滞りなく終了しています。

そして、それにもまして大勢が集い、本来の収容能力をはるかに超えていたであろう700名以上の町民がひしめき合う「布袋座」では、その熱気の中で「夜の部」のイベントが始まったのでした。

本編に先立ち流されたニュース映画が映し出す「”常勝”日本軍の勇姿」にやんやの歓声があがる会場でしたが、しかし開始から間もなく場内で容易ならぬ出来事が発生します。

時刻は午後7時10分頃、鑑賞中の観客の頭上にいきなり火の粉が降り注いだかと思うと、振り向いた人々が目にしたものは出入口あたりですでに燃え広がりつつある炎でした。

一体何事が起こったのか、実はその時、出入口そばの「映写室」の中には突然燃え上がった映画フィルムと格闘する映写技師の姿がありました。

しかし、以前のエピソードでも何度か触れた通り、引火性が非常に高くなおかつ発火後は爆発的に炎上するという当時のセルロイド製フィルムはひとたび火がつくととても人の手には負えず、今まさにその状態に陥った映写室では目の前の難を逃れようとした技師の手によって燃えさかるフィルムがあろうことか室外の板張りの廊下へ放り出されてしまったのです。

会場の布袋座は当時倶知安にある唯一の映画館でしたが、築後相当の年数が経過していたこの木造建築物は老朽化が著しく、その内装はベニヤ板に新聞紙を加工した壁紙が貼られている程度のお粗末なものでした。

そんな、全体が可燃物の集合体と言っても良いレベルの建物にかくて”放たれた”火は瞬く間にその火勢を広げ、出口近辺に居た”幸運”な人を除く多くの観客が逃げ遅れて館内に取り残される状況となります。

こうして、出口を猛火によって阻まれてしまった観客の足はその後、当然ながら館内に数箇所設けられていた「非常口」や「窓」へと向けられますが、そこで思いもよらぬ絶望的な状況が人々を待ち受けていました。

その年、例年よりも増して大雪に見舞われた倶知安では3月に入ってもまだ雪が降り止まぬ日が続き、建物周囲に除雪も施されないままに放置されていた高さ3メートルもの積雪が、これらの避難ルートを完全に遮断してしまっていたのです。

ところが、そんな事情も知らぬまま極度の恐怖のため既にパニック状態となった数百の観客たちは”開く事のない”非常口へ殺到、人波に押された前方の人の多くがこの時窒息要因により命を落としたと聞きます。

この悲惨な状況の中、館内後部のみに設けられた2階観覧席では積雪が及んでいなかった窓からの脱出が試みられ、不幸にして雪と建物の間に転落して亡くなった数名以外の人々はなんとか命拾いをしていますが、やがて2階へ通じる階段が焼け落ちた時点でこの唯一残された脱出手段も断たれてしまいました。

かくして布袋座は、炎や煙にまかれて斃れた者、あるいは脱出の際に転び踏みつけにされた者など多数がそのままに置かれる館内を、完全に逃げ場を失い火勢に追われる人々が尚も助けを求めて右往左往するというまさに「地獄絵図」さながらの様相を呈します。

さてその時映画館の外では、早い段階での通報を受けていたにも拘らず、消防隊の現場到着が遅れていたため未だ消火活動は行われておりませんでした。

と言うのも、冬場における自動車の使用が当時当たり前に断念されていたほど豪雪に埋もれるこの町では、到底消防車が通行出来る道路環境にないため、火災の際は消火ポンプなどの重い機材を都度人力で運ぶしか手段がないという有様だったのです。

もはや消防の助けも当てに出来ない中、一刻の猶予もない現場では避難した人やただならぬ様子に駆け付けた近隣住民らの手によって、脱出を阻む障害を除去すべく建物裏手での懸命な除雪作業が開始されました。

しかし、前述の通り厳しい冷え込みに見舞われたその晩は前日までの暖気によって一度緩んだ雪をまるで氷のように豹変させており、スコップの刃も立たない状況に作業は難航を極めたそうです。

館内に取り残されたと思われる母親を救出するためこの除雪作業に加わった旧制中学生の少年は「今日ほどこの地の雪を恨めしく思った事はない」と当時の心境を手記に書き綴っていますが、その時居合わせた誰もがきっと同じ思いだった事でしょう。

それでも、苦闘の末に一部の雪が除かれた後、トタン板の外壁とベニヤ板を叩き壊して作られたわずかなスペースからは、全身が煤で真っ黒となり息も絶え絶えの観客が次々と助け出されています。

煙で充満した内部の様子は窺い知れなかったものの、耳に入るその声から中にはまだ相当数の生存者がいたと推察され、この小さな空間が生還へ向けてただひとつ残された”希望”になる…はずでした。

だがここで、この悪夢は非情な最終局面を迎える事になります。

総床面積三百坪あまりにも及ぶ広い映画館の中を蹂躙し続けた紅蓮の炎はこの時、既に建物上部にまで達していました。

そして、やがてそれが天井の「梁」や「棟木」へ至ったその時…高さ1メートル以上の積雪を背負っていた屋根は支えるものを失いたちまち一気に崩落してしまったのです。

この突然の事態に建屋外の人々がたじろぐ中、先程まで聞こえていた助けを求める悲痛な叫びは以降すっかりと途絶え、それはもはやすべてが終わった事を意味していました。

装備を整えた消防隊が応援の警防団を従え現場に到着したのはちょうどその頃…しかしここに至って彼らに出来る仕事は既に全焼し沈静化しつつある建物への消火活動とその後の亡骸の回収・確認作業しか残されていなかったのでした。

後の検視結果によると、焼死や煙による一酸化炭素中毒死者に加え、屋根崩落によるものと思われる圧死者も多数あったとされている事から、致し方ない面が多くありながらも「救出活動がもう少し早く行われていたら」と悔やまれてなりません。

この悲劇による208名の犠牲者の多くは、火葬場での作業が間に合わない事情を理由に身内の手により雪原にてそれぞれ荼毘に付されましたが、その内7割以上の150名が実はまだ30歳にも満たない前途ある若者だった事もあって、死してなお火に包まれるその姿を前に、残された家族にはやりきれない悲しみをこらえる事が出来なかったそうです。

3月8日から2日間、街のあちらこちらでこの悲しい光景が見られた倶知安には、そしてまた無情の雪が降り始めていました。

この「国内史上最悪の被害をもたらした未曽有の火災事故」は、戦時中としては異例的に新聞紙上などで大きく報じられ、主催者の上部団体や北海道庁、新聞社などによって広く募られた結果、生活が苦しい時節ながらも当時の金額で20万円以上という多額の義捐金が寄せられました。

そして、事のあらましを耳にした昭和天皇より見舞金が下賜されている事からも、この悲惨事が当時いかに多くの人に関心を持たれていたかが窺い知れます。

しかし一方、この惨禍を生んだ側の責任所在の確認・追及や処断など、その後の事故処理方法及び経緯・結果については、時勢がら情報が少なかった事もありまったくと言っていいほど知られていません。

本文における参考文献の記載内容や当時館内にいた人の証言によると、フィルム引火の原因としては「映写技師(あるいは助手)の喫煙」もしくは「映写機の故障により停止したフィルム面への光源からの集中照射」が挙げられています。

ただ理由がいずれであれ、この技師が炎上したフィルムを気の動転により館内唯一の「防火区画」であった映写室から外へ投げ捨てたという行為がその後の被害拡大に直結した事にはどうやら間違いがなく、火災発生に関してはともかく、死傷者を増大させた事実に対しては少なくともその責任から逃れる術はないでしょう。

真偽のほどがまったく分からない未確認情報ながら、事故では真っ先に避難したと言われるこの映写技師が戦後まもなく小樽や札幌で映画館の興業主として成功を収めたとの話も聞きますが、もしそれが事実なら仮に罪に問われ罰を受けたとしても極めて軽い”お咎め”で済んだ事になり、被害者や遺族の了承を取り付けるにはほど遠い結果だと言わざるを得ません。

しかし、残された人たちにとっては戦時中そして終戦直後といったもっとも生活に苦しい時期を乗り越えるために、この怒りや悲しみをなるべく記憶から遠ざけるよう努めて必死に生きてきたでしょうし、今更この辛い思い出に触れられたくない人も多数あろう事が一方で想像され、そのやるせなさには胸が痛みます。

その後、戦争が終わってからは様々な法律が新しく制定され、映画館の運営に関しても「消防法」(昭和23年制定)や「建築基準法」(同25年)によって、その構造や設備内容に厳しい義務付けや制限が設けられました。

本件より前から多発していた同様事故への対応、更に今後の需要増大も想定してのこの法整備だったのですが、しかしそれにも拘らず昭和26年(1951年)にはまたしても同じ悲劇が繰り返される事になってしまうのです。

(→『茶内慰霊塔』の項参照)

事故の慰霊碑は市街西側の高台にある町営墓地(旭ヶ丘霊園共同墓地)に建立されています。

大きめの碑の裏面には犠牲者208名すべての氏名が隙間なく刻まれていますが、その名から判断するに女性が6割以上を占めていました。

入館時の男女比率が不明なので一概には言えないものの、もし火災時のパニック状態によって我先に脱出したが為、多くのか弱き女性たちが取り残された末でのこの結果だとしたら、これもまた悲しい教訓として記憶に留め置くべきエピソードのひとつと言えるでしょう。

現在、布袋座跡地近辺は飲食店街となり、当時からすっかり街並が様変わりした倶知安ですが、冬場の気象条件だけは時代を経ても大きく変わるものではありません。

地元消防では毎年3月6日を「冬季消防訓練の日」と定め、この事故を教訓に豪雪時における不測の事態を想定しての実地訓練は欠かす事がないそうです。

※参考文献「雪の慟哭」(水根義雄氏著)

【増毛町】信砂御料雪崩遭難者慰霊碑

(2014/10/7投稿)

北海道では函館や小樽など一部の沿岸地域を除き、概ね明治時代の幕開けと共に本格的な開拓が始まっています。

その”無尽蔵”とも目された豊富な天然資源により将来を有望視されるも当時ほぼ未開であったこの地には、まず開拓の礎を築くべく明治7年(1874年)に北方警備と開墾の任を兼務する「屯田兵」が置かれ、札幌周辺を皮切りにその後内陸各地へと展開されていきました。

明治新政府軍と旧幕府軍の戦いである戊辰戦争(明治元年~2年)に敗れ”賊軍”となったため職や生活の場を失った東北地方の旧藩士など、士族出身者を募って結成されたと言われる初期の屯田兵ですが、その後現在の空知・上川管内地域を中心に年々拡大した勢力は、補充を終える明治32年までの25年間において合わせて37箇所の「兵村」を開き、その人員は合計約7,300世帯・4万人(家族含む)にものぼったそうです。

とりわけその後半において、北海道庁が誕生した明治19年から本格化する集治館囚徒の手による道路開削が開拓範囲の拡大に大きな貢献を果たしていく背景については、前に『中央道路開削』のエピソードでも触れた通りです。

しかし広大な面積を持つ北海道にはまだまだ手つかずの土地が多く残っていたため、そこで道庁は対象を本州資本や一般国民にまで広げ、あまねく入植を促すべく一策を講じました。

その一環として明治30年に公布された「北海道国有未開地処分法」においては「無償貸し付け・成功後無償付与」、つまり”資金がなくても広大な土地が借りられ、その開墾の成果次第では自らの所有地に出来る”という”特典”が人々の関心を引き、思惑通り全国から多くの移民を呼ぶきっかけとなります。

その中には、潤沢な資金を持ちながらもこの新天地での更なる資産の拡充を目論む個人や団体から、一方貧困やいわゆる”村八分”などの理由により逃げるように”身体ひとつ”でやってきた者まで、様々な事情を持った人々が混在していました。

この状況は、無償で借入した土地に自らは入植せず、”資金力に乏しい小作人”に住居や農具などを貸し与えて開墾させた上に、その借地料(小作料)によって収入を図る多くの”不在地主”を生み出します。

後に金銭や労働条件を巡るいろいろな弊害を発生させるこの営農形態ですが、北海道庁としてはそんな”庶民間の些細な問題”などにいちいち考慮する事なく、「開拓」という大義のもとにこの殖民政策の推進を加速させたのでした。

さて、そんなそれぞれの未来を描いて入植した開拓農民たちを待ち受けていたのは、決して甘くない現実でした。

と言うのも、実際に割り当てられた土地とは人手が加えられたことのない内陸部の林地がほとんどで、しかも先の法律には「限られた期間内において農地等として活用できるべく開墾を終え、なおかつ収穫などの一定の成果を残さないと没収」という条件が設けられていたため、とりわけその初期においては「自作農」「小作農」を問わずおそらく悪戦苦闘の毎日だったであろう事は想像に難くありません。

それでも苦難の末、未開地を着実に耕地や牧場へと変貌させていった開拓民たちですが、彼らにとって「北海道の自然」という難敵とその後も闘い続けていく事になるのです。

この地の厳しい気候は時にして、容赦なく大雪や冷害、そして大雨による河川の氾濫などをしばしば引き起こし、被害の度合いによっては年間の収入がまったくない時すらありました。

それは特に元手や蓄えの少ない農民にとってはまさに死活問題であり、あてのない将来に悲観してやがて土地を放棄、離農した者も少なくないと聞きます。

そんな”人間の力では抗うすべもない試練”は大正を経て昭和になっても彼らを苦しめ続けますが、その不屈の精神と、治水や農作物の品種改良など技術の進歩により徐々にそれらを克服していきました。

かくしてもたらされた内陸部にある多くの集落のその後の繁栄は、そんな先人たちの”たゆまぬ努力と挑戦”の歴史の上に成り立っているといっても過言ではありませんが、しかし一方”自然との闘い”に敗れ去り、現在は無住地区となっている場所もまた数多くあるのです。

まさに開拓期における「光と影」とも言える部分ですが、今回はその後者にあたる、とある集落の苦闘の歴史について触れてみたいと思います。

留萌市の南西部に位置する増毛郡増毛町(ましけ)には、日本海と海岸まで迫る増毛山地にその両側を挟まれるという地形ゆえに市街地や属する集落が海岸線に沿って細長く点在しています。

今では、”小ぢんまりとした港町”というイメージにある増毛ですが、その歴史は意外と古く、江戸中期の宝暦元年(1751年)に松前の商人が番屋を設け交易を始めたのが出発点だとされています。

その後明治20~30年代には、ニシンを初めとするその豊富な水産資源は町の経済を飛躍的に発展させ、増毛は後年留萠にその座を譲るまで天塩国(現在の留萌管内)における行政・経済の中心地、そして管内随一の都会として繁栄を極めました。

その面積の約9割が森林という地理的な制約により、経済の主体を水産業に置かざるを得なかったものの、それでもこの地域では明治の中後期頃から従来の畑地に加えて、水源がある地区で果樹の栽培や水田の開発が始まっています。

増毛市街から海岸沿いに7kmほど上る「信砂地区」(のぶしゃ)はその水田開発の中心地のひとつですが、明治33年の合併により増毛町に編入されたこの地には近くを流れる「信砂川」とそれに沿って開削された石狩国雨竜村(現・空知管内雨竜郡北竜町)へと至る山越えの道路が既に通じていたため、沿線には地元資本による小作形態の大規模農場が設けられ明治30年代には着実に耕地の開拓が進んでいました。

そして、樺戸集治館の囚徒の手により明治25年に完成を見たその「増毛道路」(現・道道94号線)を海岸線から15kmほど内陸奥地へ入った場所に今回のエピソードの舞台となる「御料地区」はあります。

その名の通り、「御料地」(皇室直轄地)であったこの場所は前述「未開地処分法」の対象外でしたが、明治30年代には他の国有地同様に無償貸し付け(賃下げ)により入植者を募り開拓が”試みられ”ました。

”試みる”という表現を敢えて使ったのは、石狩国との境に近い山間部に位置するこの地域ではふもとの信砂とはまるで違う様々な環境が開拓を阻んでいたからです。

御料地区には信砂川という水源こそありましたが、そもそも耕地には不向きとされる傾斜地であり、周辺を山で囲まれているため日照時間が少ない上、冬場の豪雪によって半年以上もの間土地が使えないという有様でした。

つまり、せっかく開墾しても安定した収量を期待できる農作物などほとんどないというのが実情だったのです。

それでも明治38年(1905年)には入植者による20戸の集落を形成していた御料地区では、伐採後の材木を利用した製炭業やわずかばかりの根菜類の収穫、そして小規模な牧畜などでかろうじて生計を立てていたと聞きますが、しかし今後の改善にまったく期待出来ない現状に見切りをつけた人々はやがて次々とこの地を離れていきました。

その後、下流側の比較的平坦な地域での稲作の開発や酪農業の定着により幾分改善の兆しを見出したものの、その根本的な不安定要素は解消されず、大正時代を経てもこの地区が大きく発展する事はなかったのです。

そして時代は移り、昭和20年(1945年)の太平洋戦争終結後には農業界の革命とも言える「農地解放」という大きな転機が訪れる事になります。

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の命令により施行されたこの法律は、いわゆる”地主制度”を撤廃、大部分の農地は実際に耕作していた小作人へほぼ無償で譲渡されるというものでした。

この画期的な農地改革は実質「一握りの地主」が所有する農地を「多くの小作人」の手によって運営するという封建的図式であった従来の北海道の農業事情を大きく変える事となります。

加えて、折しも空襲などで焼け出された本州の世帯や大陸などからの引揚者にとって新しい生活基盤の地として期待された北海道には「集団帰農者」と呼ばれる人々が続々と移住する事になり、その様はもはや「第2次入植ラッシュ」といっても差支えないほどだったそうです。

それは既に御料地ではなくなったここでも状況は同じく、戦後まもなく主に大阪の戦災家族や南樺太からの引揚者が入植し20戸(70名)の集落が作られました。

白紙からの出発を覚悟しながらも「働けばその分報われる」事を信じてこの”新天地”への定住を決意した人たちですが、先人にさえもその開発をあきらめて放棄されたあまりにも荒れ果てた土地を目の当たりにした時は、さぞかし驚きあるいは落胆したかも知れません。

当時の新聞における御料入植者に関する記事には、「馬小屋にも劣る住居に身を寄せる家族」への取材に対し、それでも来年へ向けての意気込みを気丈に語る若者の談話が切なくも紹介されています。

しかし、もはや気合いだけではこの厳しい現実は変えられず、本業のみで生計が立たない住民は、春は「陸揚げニシンの加工」そして冬には「冬山造材」という副業に身を粉にして働きました。

「造材」とは山林などで伐採した樹木の枝を払い「丸太状」に切り揃える作業の事で、木材は製紙における原材料となるため当時北海道内に多くあった「パルプ工場」などからの高い需要がありました。

「山で伐採した木材を傷つけずに雪の斜面から滑り降ろし、現地で造材された丸太を馬そりで市街中継地まで運搬する」という一連の工程が効率良く低コストで済んだ事から、北海道における「造材作業」はもっぱら冬季に行われていたそうです。

そして、人手を多く必要とするこの作業には、使用する側そしてされる方としても農閑期の冬場が一番都合の良い時期だったのです。

そのような状況下の昭和23年(1948年)3月、その年も豪雪に見舞われた御料地区では、集落の若者が信砂川の支流沿いに遡る山奥地「茶茶ノ沢」(茶々沢)での造材作業に精を出していました。

ここは集落からの直線距離としてはそれほど離れていない場所でしたが、間を隔てる山をかわし信砂川を越えなければならないため、現地へ向かうには一度ふもと側にある川の本支流の合流地点まで下った後、橋を渡って大きく迂回する約10kmの道程をたどる必要があったと言います。

そんな移動もままならない辺境の地ゆえ、現場には広さ百坪にも及ぶ大きな”飯場”(仮泊所)が造材会社の手で用意され、作業員は造材期間中そこで寝泊りする事になっていました。

例年よりも増して積雪量が多い最大斜度50度の山のふもとに設営されたこの飯場では、軽微ながらこの年2月初めにも雪崩による被害を受けており、さらに3月に入ってからの連日の暖気がいつ大規模なものの発生を誘発するか懸念されていましたが、現場ではこれといった対策が講じられる事はありませんでした。

現代であればこれほどリスクが高い場所での作業続行はあり得ませんが、おそらく当時の感覚では「起こってもいない災害に怯えて作業を中止するなどもってのほか」であり、一方出稼ぎ労働者側としても苦しい生活状況の中で冬場における唯一の高収入源であるこの職場を放棄する者は一人も居なかったのです。

然して、ついに恐れていた最悪の出来事は3月6日の未明に起こりました。

皆が寝静まる午前2時20分頃、なんの前触れもなく山面の幅30m・長さ50mの広範囲において大雪崩が発生、積雪2m以上の雪塊は就寝中の20名の作業員とともに飯場の大部分をあっという間に押し潰してしまったのです。

この夜半におけるあまりにも突然の大事に災禍を免れた数少ない人々にはなすすべがなく、僻地ゆえに通報を受けた救助隊の到着が遅れた事も災いして、直後救出あるいは自力で脱出した2名を除く18名が帰らぬ人となりました。

この災害事故においてはその内半数以上である10名の御料地区住民が命を落としていますが、力作業が中心となる造材現場には主に若者が従事しており、御料の犠牲者中8名がまだ10代から20代の若さだったという事にはとりわけ心が痛みます。

樺太や大阪で家や財産などすべてを失い、唯一の心の支えであったであろう家族の絆でさえもここに至って絶たれてしまった残された人々の悲嘆の深さは私には計り知れません。

将来の担い手を失った以上、もはやここでの生活の意義や目的をなくしてしまった一部の世帯はそれから間もなくこの地を去って行ったと聞きますが、他方その悲しみを乗り越えて御料での再出発をあらためて決意する人々が残りました。

しかし、そんな”気概ある”人々に対してまでも、無慈悲な増毛の自然は更なる試練を課すのです。

その後、昭和28年(1953年)に始まる冷害による連年の大凶作や、翌年の台風15号(洞爺丸台風)がもたらした風害は現地に壊滅的ダメージを与えました。

これ以上書き連ねるのは私も辛いほどですが、農閑期における環境は更に厳しく、昭和29年以降恒久的に続くニシンの不漁はすなわち副収入の消滅を意味し、そして冬場における唯一の生産物だった牛乳さえも毎年の豪雪によってその運搬手段を断たれてしまったそうです。

このあまりにも”救いのない”状況に、これまで耐え忍んできた住民としてももはやその限界を超え、昭和38年(1963年)にはついに集団離農を決意するに至ります。

そして、僅かに残った稲作農家なども、昭和45年から始まる国の「減反政策」(生産調整)の影響により次々とこの地を離れ、昭和50年代には御料地区は完全に無住地帯となりました。

かくして、幕開けそしてその終焉も国の政策によって翻弄される形になった「信砂御料」の開拓は80年もの長い間続いた苦悩と悲哀の歴史だけが遺されましたが、最後までその苦労が報われることがなかった先人たちに対してはせめてもの労いの言葉を捧げずにはいられません。

この雪崩による遭難者の慰霊碑は道道94号線沿いの小高い丘の上から集落跡を見下ろすように建っています。

現在では御料地区にある唯一の現役建築物となった町営の「一般廃棄物最終処分場」によって、かつて自分たちが苦労して切り拓いた土地にゴミが埋め立てられている現状を見て彼らは一体何を想うのでしょうか。

縁故者の減少に伴い、今では訪れる人もほとんどなくなったと言われるこの寂れつつある碑は心なしか悲しそうに佇んでいるようにも見えました。

【釧路市】寿小学校交通事故慰霊像

(2014/9/21投稿)

JR釧路駅からほど近い市街地に「釧路市立中央小学校」はあります。

この小学校は、進む少子化を背景に策定された「小中学校適正配置計画」に基づき、それぞれ100年前後の歴史を持つ「旭小学校」と「寿小学校」が統合のうえ平成19年に新しく誕生しました。

そして開校後は教室棟・体育館などが順次新築され、平成25年度には旧寿小学校跡地に耐震構造や太陽光発電など最新設備が備わった立派な新校舎が全面完成しています。

こうしてすべてにおいて新しい環境が整えられた新生中央小学校ですが、ふと見るとその校庭の一角には古びたブロンズ像が建っていました。

失礼ながら、最新の学校にはやや不釣合いな風情のそのオブジェ、八角形の台座の上には手を繋ぎ楽しそうに輪になって回る3人の子供たちの姿が表現されています。

そういえば、昔の小学校には「友愛」や「創造」などの校訓をモチーフとしたそのような芸術作品がよく設置されていた記憶がありますが、しかし「なかよし」と銘打たれたこの像の持つ意味合いは他のそれとは少し異っていました。

実は今から約60年前、学校が面する国道で児童ら合わせて19名が死傷するという前代未聞の交通事故がありました。

そして悲しくもその被害者の多くがここ寿小学校(当時)の生徒及び関係者だった事から、事故の一年後には犠牲者の慰霊と今後の安全祈願の想いが込められたこのモニュメントが校庭に建立され、周囲の環境がいろいろと変わった現在に至ってもこの一角だけはそのままに置かれているのです。

それにしても、これほど大勢の人を巻き込んだ事故とは一体どのようなものだったのでしょうか、この悲劇により7名もの幼い生命を一瞬に奪ってしまったのは、まさかにも人命を救うためにあるはずの「消防自動車」だったのです。

”高度経済成長時代”の序盤にあたる昭和30年(1955年)頃から、国内では諸産業の事業拡大や多様化に伴いトラックなどの商用車を中心とした自動車の保有台数が急増しています。

それが自家用車へと波及するのはまだ先の話ですが、このいわば「産業界における車社会化」は、より多くのそしてより早い物流を可能にし国や地域の経済発展に大きく寄与するも、しかしそれは同時に交通事故の多発という弊害を生む事になりました。

後に”交通戦争の幕開け”と称されるこの時期においては北海道の主要各都市でも同様の問題に直面しており、昭和31年には道内の交通事故による死亡者数がついに400人を突破、全国ワースト3位に初めて名を連ねるという不名誉な記録が残されています。

そしてそれは、主要港を持つ物流拠点であり、製紙・炭鉱など重工業が盛んな釧路市でももちろん状況は同じでしたが、しかしここには他の都市とは少し異なる事情がありました。

札幌や旭川のような”道路と共に街並が作られた”内陸部の都市に対して、街が古くから開かれた釧路には”後付け”で設けられた狭く曲がりくねった複雑な道路が多くあり、それらが事故を招く大きな要因のひとつとなっていました。

この頃は、急激に発展する交通事情にインフラ整備がまったく追い付いておらず、加えて運転者や歩行者にも交通法規の認識がまだまだ定着していないという、いわゆるハード面・ソフト面ともに現代とはまったく比較出来ない未熟な環境にあったのです。

昭和31年(1956年)6月29日、釧路市街中心部のやや東側に位置する「釧路消防本部」に緊急火災通報が入ったのは午後4時過ぎの事でした。

市内「鳥取町」の市営住宅にて火災発生とのその通報に際し、規模は不明だったものの出火元がアパートだけに延焼による複数世帯への被害拡大の可能性が想定されたため、消防としては保有する「タンク車」(水槽付ポンプ消防車)4台の出動を決定、直ちに現場へ向かうべく手配されます。

釧路市街の西側隣接地である鳥取町へ行き着くには、間を隔てる「新釧路川」を渡らなければならないため進行ルートは限定され、緊急出動した車両は市街中心部を縦断する幹線道路「国道38号線」を走行していました。

釧路から滝川市へと至る延長約300kmの長大路線であるこの一級国道(当時)は道東と道央を結ぶ大動脈たる主要道路でしたが、港湾地域などからの大型輸送車の通行が増えていたにも拘らずその整備は立ち遅れており、市街地における路幅は決して広いとは言い難いものでした。

そして先を急ぐ4台の消防タンク車はやがて、新釧路川河口に架かる「新川橋」へと向けて左に大きく曲がる「浪花町12丁目三叉路」に差し掛かかっていきます。

さてその頃、この三叉路のすぐ傍らにある「稲荷神社」には、いつものように紙芝居の続きを楽しみに近所から集まったたくさんの子供たちの姿がありました。

まるでノスタルジックな映画の一コマのようですが、現代とは違いこの時テレビの放送局がまだひとつもなかった釧路では、このひとときが学校から帰宅し”夕ごはん”までの間における彼らの”お楽しみの時間”だったのでしょう。

中には、夕食の準備で忙しい母親の代わりに健気にも”近所の乳呑み児”をおぶってあやす子守り中の女児の姿も見られましたが、それも今では目にする事のなくなったその時代ならではの光景と言えます。

こうして、普段と変わらない日常を過ごしていた子供たちでしたが、やがてその耳に入ってきた遠くから近づいて来る”勇ましい”サイレンの音は、彼らにとって紙芝居の物語の行方よりもっと興味を引くものでした。

そして、幼い時分の私がそうであったように、この時代でも憧れの存在だった消防車の”勇姿”を一目見ようと三叉路の沿道にはいつの間にか子供たちの人垣が出来たのです。

それから間もなく、路傍の子供たちがその小さな手を振る中、さながら”凱旋パレード”のごとく消防車は三叉路を”凛々”と駆け抜けて行きました。

ところが3台までが通り過ぎ、最後尾の車両がカーブに差し掛かった時、思いもよらぬアクシデントが起こったのです。

消防車の左側前方の路肩を並走していた中学生とおぼしき男児二人乗りの自転車が、ふらつきながら不意に車の直前へ飛び出してきました。

おそらく、前をろくに見もせず夢中で車を追いかけていた自転車は、未舗装である路肩の悪路にハンドルを取られたか、あるいはいきなり目の前に現れた人だかりをかわす際に運転を誤ったのでしょう、この予期せぬ危険行為に驚いた消防車の運転手はそれを回避すべく咄嗟にハンドルを右に切ります。

もしこれが直線道路での出来事だったらその後何とか体勢の立て直しが出来たかも知れません、しかしここは左カーブの真ん中、運転手が気付いた時には右方の路傍に並ぶ子供たちが既に目前に迫っており消防車にはもはや避ける術がなかったのです。

最悪な事に、それでも運転手のハンドル操作によりその向きを進行方向へ戻しつつあった車体は側面方向から路外へ逸脱、思いのほか高かった段差のせいで本線への復帰に失敗した車両は逃げまどう人波を次々となぎ倒しながらそのまま路肩に沿って走り続け、結局その先にあった沿道の店舗に突入するまでその暴走が止まる事はありませんでした。

かくして、不可抗力的な要素はあるものの”人命救助の主役”たる消防自動車が引き起こしたこのあまりにも痛ましい事故においては死亡者7名・重軽傷者12名というまるで悪夢のような惨禍がもたらされるに至ったのです。

とりわけ悲しむべくは、その犠牲者には幼気な子供ばかりが並び、無情にもその中には背中の乳児とともに事故に巻き込まれる事になる実はまだ小学校2年生に過ぎなかったあの”心優しき子守りの少女”の名前もありました。

然して事故後の現場には、大破した店舗と樹皮を削り取られ真っ白な幹を晒す立木、そして履き主をなくしたたくさんの”小さな靴”が寂しげに残されていました。

この「単独車両によるものとしては当時道内における戦後史上最悪の死傷者を生んだ輪禍事故」の発生要因は、事故後”姿をくらました”二人乗り自転車による危険運転にある事は言うまでもありません。

しかし序文にて記したように、加えて道路インフラの整備遅れや交通リスクに関する啓蒙の未徹底など、背景にあった未熟な環境が遠因として事故の発生に影響を及ぼした可能性も少なからずあろうかと思います。

その後、以前より計画はあったものの着工が遅れていた国道38号線の道路拡幅及び周辺整備工事については、この悲劇を受け前倒しで着手されたと聞きます。

また、昭和24年の釧路市との合併後、住民人口の伸びに伴う火災発生の増加が想定されたにも拘らず消防署がなかった鳥取町には事故から1ヶ月後に「第8分団鳥取出張所」が新設され、市街地の消防本部からその都度車両が出動する事はなくなりました。

そして事故とは直接関連しませんが、幸いボヤで済んだため結果論的には「4台もの消防車の出動は必要なかった」という皮肉な結末を残した今回の市営住宅火災の原因としては、業者の手抜きと指摘されてもおかしくないレベルの”集合煙筒工事”の不備が挙げられ、その後は市による検査基準が厳しくなったと言われています。

このように、遅きに失した感はあるものの、この悲しい出来事はその後の行政に直接的・間接的を問わず様々な改善を促しました。

現在の安全で便利な環境の多くは”以前における誰かの犠牲”の上にあるものだとあらためて痛感させられます。

ただし、道内における交通事故自体は昭和40年代のマイカーブームなどの影響もあって残念ながらその後も年々増え続け、昭和46年には死亡者889人(全国ワースト1位)というピークを迎えました。

その後は減少に転じ現在は184人(平成25年)までになった交通事故死亡者数ですが、考え方によってはその家族だけではなく、決して癒える事のない悲しみを背負い続ける過去の関係者を含めると事故により不幸に見舞われた人々が減るどころかむしろ年々累積されているとも言えます。

特異な例外的ケースを除けば基本的に悪意を持って交通事故を起こす人などいないはずで、この事故に関しても、後に業務上過失致死傷罪で送検・起訴された消防車の運転手はもちろん、ついに名乗り出る事のなかった自転車の二人組ですら、小さな子供らを望まぬ死に至らしめる原因を作った自らの行為をおそらく悔やみ猛省した事でしょう。

しかし、慢心や不注意・技能不足などの本人要因については当然ながら、相手側の突発的動向に対しても注視・即応するスキルが求められ、そしてその責任の所在がどちらにあるとしても、一度起こしてしまうと当人だけではなく関わるすべての人が不幸になる事を覚悟しなければならないのが交通事故なのです。

平成4年(1992年)から始まった一般道でのシートベルトの着用義務に対する意識の定着化やエアバッグなど安全装置の進化により死亡者数こそその減少ぶりが顕著ですが、依然として道内では年間1万5千件近くの事故が発生し、1万6千人余りが負傷している現実が意味するものは、人間側の自覚・心得にまだ改善しなければならない点が多々あるという事に他なりません。

仕事や趣味で長距離移動をする機会が多い私も含めて、自動車や自転車を運転する方、そして歩行者の方も決して自らが当事者になる事のないよう共に心がけていきたいものです。

交通事故で悲しむ人がいなくなる世の中を願う人々の想いを受け、中央小学校の「なかよし像」はこれからも元気に登下校する児童たちをこの場所から見守り続けていく事でしょう。

【湧別町】機雷事故慰霊碑

(2014/8/31投稿)

今回も太平洋戦争時におけるエピソードが続きます。

この戦争では、多くの軍人・軍属に加えて、約80万人にものぼる民間人が犠牲になったと言われていますが、とりわけその末期においては、米軍による本土空襲や沖縄上陸作戦、原爆投下などに際し莫大な数の一般人が国内で巻き添えとなりました。

そして、本州・九州や沖縄のそれとは規模こそ比較にならないものの、北海道でも昭和20年(1945年)7月14日~15日両日において道内70以上の市町村が艦砲射撃や艦載機による空襲を受け、合わせて3千名ほどの民間人が命を落としています。(人数には諸説あり)

この敵襲によって、室蘭市(民間人死亡者数500名余り)・根室町(同400名弱)・釧路市(同200名余り)など、主要攻撃目標とされた太平洋沿岸の都市では軒並甚大な人的被害がもたらされましたが、戦時中北海道内の陸域においてそれに次ぐ規模の”戦没者”を生んだのが実はオホーツク海に面するサロマ湖畔の寒村「下湧別村」(現・紋別郡湧別町)なのです。

ただし、軍需工場や軍港もなく戦略上の重要拠点ではなかったため米軍の標的にならなかった下湧別には、目前まで敵機が飛来するも幸い空襲の被害からは免れています。

ではこの何もない閑静な農山漁村で一体何が起こったのでしょうか、それは”見えざる敵”によって送り込まれた謎の爆発物が一瞬にして100名以上の村民を死に至らしめた極めて異質な事故でした。

昭和17年(1942年)5月、日本軍の攻勢により推移していた太平洋戦争は、後に戦局の変わり目として位置づけられる事になる「ミッドウェイ海戦」を目前に控え、重要な局面を迎えていました。

しかし、戦時中とは言え普段とほとんど変わらない生活を送っていたここ下湧別村の漁民にとっては、そんな国家の重大事など知る由もなく、折しもオホーツク海沖合に現れたニシンの大群の行方が目下の関心事でした。

ニシンの豊・不漁はその年の村民の生活水準にそのまま直結するため、その群の到来に村はにわかに活気づきます。

そんな5月17日、その日も沿岸では村の漁師たちが総出で網を仕掛けていましたが、その作業中に一人が波間に浮遊する金属製の樽状の物体を発見します。

そして、素人目から見ても異様な雰囲気を醸し出すその”水に浮く不思議な鉄の塊”がおそらく「機雷」であろう事に彼らが気付くまでにはそれほど時間はかかりませんでした。

思わぬ危険物の漂着に漁場は騒然となりましたが、「これが機雷であればなおさら放置しておく訳にもいかぬ」との”勇気ある”漁労長指示により網に掛けながらひとまず浜まで引き揚げる事にします。

数十分後、幸い移送途中で爆発する事もなく「ポント浜」の砂上に”恐る恐る”陸揚げされた直径約1.2m・長さ約1.5mの機雷と対峙した一同は、まず警察への通報が先決との判断により代表者が市街地にある派出所へと向かいました。

ところが、その時派出所では村の東側に隣接する「サロマ湖」内で時を同じくして発見された”もうひとつの機雷”を巡って既に大騒動となっていたのです。

”国籍不明”の危険物が二つ同時に漂着したこの”大事件”については、一帯を所轄していた「遠軽警察署」を経て直ちに「北海道庁警察部」へ連絡が取られましたが、意外にも警察部からの回答は「所轄署責任において爆破処理せよ」というまことに素気ないものでした。

実は北海道の特に日本海沿岸地域における浮遊機雷の漂着は当時それほど珍しくはなく、これまでの事例では当該所轄警察署の手によって難なく処理されていたという事実が、先の無関心とも思える本部指示につながる訳ですが、当地では前例がなく、ましてや爆発物処理の専門知識もない遠軽警察署としてはその対処方法に頭を悩ます事になります。

その後即刻開かれた署内幹部会議上では「軍の協力を仰ぐ」という策も提案されたものの、遠軽警察署長としては「他の署が自力で処理しているレベルの事案について他所の助けを乞う」などその自尊心が許しませんでした。

こうして、意地でも地元の手によって行わざるを得なくなった作業は約1週間後の5月26日午後1時に決行すべく、二つの機雷を「ポント浜」一箇所に集め、遠軽警察署の監督の下、その運搬・管理を地元警防団(警察や消防業務を補助する民間組織)に、そして爆破処理を管内にある「生田原銅山」の”発破技師”に依頼する事が正式決定されました。

しかし、この時署長の頭の中ではこれを機にもうひとつの”とんでもない”計画が進行中だったのです。

ここ下湧別村をはじめとする遠軽警察署所轄管内では普段大事件が発生する事もなく、平穏であるがゆえ警察署長の立場としては至って”退屈”な日々を過ごしていました。

また、生活のため日頃と変わらず農・漁業に勤しんでいる人々が、署長の目には「戦時中にも拘わらず危機意識がない不心得者」のように映ってもいました。

そこで、この機雷爆破処理作業を一般に公開、爆発の威力を見せる事で庶民の「戦意」と「国防意識」を高めると同時に、警察の威信を確固たるものにするべく画策していたのです。

かくして、村役場などを介し回覧や口コミで村内はおろか近隣地域にまであまねく周知されたこの”一大イベント”は、物珍しさも手伝っていたずらに人々の興味をそそり、更には当日わざわざそのために臨時列車が手配された事もあって、その日は爆破時刻の午後1時に向けて老若男女合わせて一千人規模の見学者が各地から現場へ向かっていたと聞きます。

さて、決行2時間前の5月26日午前11時頃、現場のポント浜では遠軽警察署長以下警察官9名と、署長命令によってなかば強制的にもれなく召集された下湧別市街及び近隣集落の警防団員約150名が事前集結していました。

二つ並べられた機雷を前に、あとは生田原から火薬の専門家が到着するのを待つばかりでしたが、しかしここに至って爆破方法を巡り現場が混乱する事になります。

通常、機雷の爆破処理というのは水中において一つずつ行われるのが定石であり、その日もそれに従って実行される予定でしたが、当日になってその事実を知る事になった漁業本職の警防団からの猛反対を受けます。

というのも、海中での爆破は一帯の魚介類を死滅させる恐れがあり、それは漁民にとっては明日からの生きる糧を失う事を意味しました。

彼らにしてみれば死活問題だけに警察側からの再三の説得や恫喝に対してさえ一歩も退く事は出来ず、しばらくの”攻防”の末、漁師たちのあまりの頑強さについに根負けした署長は陸上処理への変更をやむなく了承します。

粘った甲斐あって勝ち取った結果に安堵した警防団員たちでしたがその代わり、陸上で爆破するには現在近過ぎる二つの機雷を、誘爆させない距離として設定された約50mの間隔まで引き離す作業が待っていました。

こうして気乗りしないまま予定外の力仕事をする羽目となった彼らの心中には、これらが「既に機能を失った不発弾に違いない」という思いが一様にあったようです。

発見されてから1週間まったくの変化も見せなかったこの”錆びた鉄塊”に対して徐々に警戒心が薄れていった事に加え、ことサロマ湖から運ばれてきた方には、実は数日前に”命知らず”な村の鍛冶屋によってあろうことか持ち寄ったハンマーで叩くという危険極まりない試みがなされていますが、結果その衝撃にもびくともしなかったという事実も、「もはや危険ではない」と彼らを暗に確信させる要因になっていたのでしょう。

それぞれ多忙な仕事が待つ警防団員たちにとって、本業もままならない毎日を無理強いするこの”いまいましい敵”への扱いは、そんな思いもあってか最初と最後では大きく異なっていました。

初めこそその取扱いには慎重を期され、移動も衝撃を与えないように砂上をゆっくり”引きずる”方法がとられていましたが、この段階では労力を惜しんでか本体にロープが巻きつけられ無造作に”転がされて”いたと言います。

しかしやがて、鍛冶屋の”無謀な挑戦”を受けていない方、つまりオホーツク海で発見された機雷が、軟らかい砂から馬車道の硬い轍(わだち)の上に転がり出た瞬間…それは既に浜に到着していた気の早い数百名の”観衆”が見守る中で起こりました。

今まであれほどいかなる反応も示さなかった機雷が、まるでこの時を待っていたかのように火花一閃、大爆発を起こしたのです。

そもそも軍艦をも爆沈させるほどのその破壊力は当初の想像をはるかに超えるもので、破片は爆風に乗って障害物がない砂浜の中を数百メートルに渡り飛散、傍らにいた警防団員や警察官は言うまでもなく、一応安全を考慮して遠巻きに置かれた一般見学者の多くも無事ではいられませんでした。

爆発による黒煙が消えた後には、直径10m・深さ3mの穴と共に、周辺に斃れたおびただしい数の人々が残され、そのほとんどは瞬時にしてその命が失われたであろう様子が一目で判るほど現場は凄惨を極めたそうです。

現場から4kmほど離れた下湧別市街地でさえもその轟音と震動に激しく揺れたと言われるこの前代未聞の機雷爆発事故においては、死亡者112名・重軽傷者112名という未曽有の惨禍を見る事になりました。

そして、この”公開爆破”を企画した遠軽警察署長や、直前において爆破地点を変更させた警防団の代表者も、その過ちを悔やむ時間すら与えられないままこの日帰らぬ人となっています。

この大惨事により現場に居合わせた警防団員のほとんどが死傷し、下湧別村は多くの”働き手”を、そして家族にとっては一家の”大黒柱”を一瞬にして失いました。

「一体誰のせいでこんな事になってしまったのか」…機雷を放った知らざる敵か、現場に丸投げした道庁警察部か、それとも無謀な計画を立案した警察署長あるいは陸上処理を主張した警防団員か…もはやそれをぶつける相手もいない中、人々の行き場をなくした怒りと悲しみだけがポント浜には残されました。

事故から数日後、浜に残るもう一つの機雷の処理がひっそりと行われましたが、際して警防団が召集される事はなく、そしてもう誰一人としてそれを見に行く者はいませんでした。

然して、今回遅まきながら札幌から赴いた道庁警察部の専門係官らの手により沖合にて慎重に処理された機雷こそ”本当の不発弾”だったため、それは誰を傷つけることもなく静かに海底へ沈んでいったそうです。

この惨劇の顛末を知っている側としては、関わる人物の思惑が絡むにつれ事態がどんどん最悪の局面へ向かっていくその過程には言い知れぬ恐怖感を覚えます。

前述の通り、その時大勢の人々が現場に向かっていた状況を踏まえると、もし事故発生がもう少し遅かったら、もっと悲惨な結果が待っていたであろう事は想像に難くありません。

ところで、人災的要因を多く含みながらも、村にとっては不運な出来事としか言いようがないこの悲劇の元凶たる浮遊機雷は一体どこから漂流してきたのでしょうか。

村内で写真館を経営していた警防団員のひとりがこの日事故で亡くなる前に機雷の姿をカメラに収めており、後日の専門家の鑑定では、その形状・構造などから「旧ソビエト連邦軍の機雷」の可能性が高いとの判断がなされています。

思えば、事故の前年、昭和16年(1941年)6月に始まったドイツとの開戦に伴い、ソ連は敵潜水艦の襲撃に備えて日本海に面するウラジオストクなど主要港に機雷原を敷設しましたが、その後何かしらの理由によってその内多くが流出、同年11月5日には敦賀⇔朝鮮航路の定期客船である「気比丸」が日本海を航行中、それらの一つに接触し乗員乗客156名の犠牲と共に沈没するという痛ましい事故が発生しています。

それ以降も日本海や朝鮮半島沿岸など広範囲に渡り合わせて50個以上のソ連製機雷が発見されている事実から、流出した中のいくつかが対馬海流に乗り歳月をかけてオホーツク沿岸の下湧別に漂着したと考えられてもまったく不自然な事ではありません。

例に漏れずソ連側はその事実を認めていないので、未だに「”国籍不明”の機雷による爆発事故」という扱いになっていますが、先の「気比丸事故」を含めて相当数の民間人が犠牲になっている現実を想うと、ソ連のずさんな管理体制や事後の無責任な対応には怒りを禁じ得ません。

さて、その後残された村民には悲しみに暮れる事さえ許されない過酷な現実が待っていました。

事故当時、北海道では初めて適用された「戦時災害救助法」に基づき、わずかばかりの見舞金や葬儀代などの一時給与金が国から犠牲者遺族へ支払われましたが、元々貧村だった上にこの事故やその後の徴兵・戦死により生産年齢人口が激減したため諸産業が軒並み壊滅状態となったこの地域では、戦時中はもちろん戦後に至ってもなお食うや食わずの不遇の生活を強いられる事になります。

しかし歳月が過ぎ、戦後の町制施行により改称された「湧別町」においては、昭和38年に就任した町長が提唱する「酪農近代化計画」や「ホタテ養殖の本格事業化」など”計画生産への移行による産業基盤の安定化”政策が精力的に推進され、それらが定着した昭和40年代から各産業が大きく発展した町は慢性的な財政難からの脱却を遂げるに至っています。

そして町長は、「”空襲等”により亡くなった警防団員」の遺族への補償金である「特別支出金」の支給対象から当時除外されていたこの事故犠牲者の遺族救済のため関係各所を奔走、昭和51年には「戦没者遺族援護法」の一部改正に伴い、給与金(年金)支給をついに実現させています。

更に、昭和55年には犠牲となった警防団員らに対して「勲記」が授与され、彼らは名実ともに「国の為に戦った戦没者」としての位置づけになりました。

ただし、”軍事教練の一環”として見学を”義務付けられ”事故の巻き添えになった青年学校生徒など一般人の犠牲者についてはこの戦後補償の対象外とされ、その扱いに明暗が分かれた点では極めて残念な結果になっています。

それにしても、この町長はもう数十年も経った事故の犠牲者やその遺族のためにどうしてここまで献身的とも言える行動を起こしたのでしょうか…実は彼こそ事故当日、現場へ向かう途中自動車の故障によって集合時刻に遅れたがためにこの災禍から免れた警防団の班長だったのです。

事故直後に現場へ到着し、多くの同僚・部下の無残な最期の姿を目の当たりにする事になった彼の心中は、衝撃や悲嘆とともにあたかも”自分の身代わり”となって散った仲間たちに対して申し訳ない気持ちでいっぱいだったのではないでしょうか。

それ故、町の代表者として遺族への手厚い補償の具現化や警防団の名誉回復を果たし、そして事故の尾を引き貧困にあえぐこの町を再興させる事、それこそが彼にとっての”使命”であり、あるいは”贖罪”だったのかも知れません。

氏はそれらをやり遂げた後の昭和58年、急病に倒れ72年の生涯を閉じておりますが、今は心晴れてかつての仲間と再会しているであろう事を願ってやみません。

※参考文献「汝はサロマ湖にて戦死せり」(宇治芳雄氏著)

【湧別町】「殉難者慰霊碑」

建立年月日:昭和18年 5月26日

昭和17年6月5日、現地において合同慰霊祭が執り行われ、そして事故からちょうど一年後には現場のポント浜にこの碑が建立されました。

その後、経年や波風による碑の傷みが著しくなったため昭和26年には湧別神社地先へ移設され現在に至っています。

【湧別町】「機雷殉難の塔」

建立年月日:平成 3年 5月26日

前出「慰霊碑」が移設された後、しばらく浜には事跡を残すものはありませんでしたが、海岸の護岸工事が終わった平成3年には新しく慰霊塔が建てられました。

ただ、かつて海岸一面に広がっていたハマナスの群生地は町営牧場の牧草地となり、波打際をコンクリートで固められた現在のポント浜からは、当時の名残を見つける事は出来ません。

【湧別町】「機雷殉難諸霊之塔」

建立年月日:昭和35年 5月26日

町内の上芭露(かみばろう)地区では、青年学校生徒や警防団員など計22名の地区内犠牲者を弔うため、昭和29年に地元の寺境内に木碑を建立、その後石碑に建て替えられた昭和35年には「芭露」などテイネイ地区以東地域の御霊も合祀されています。

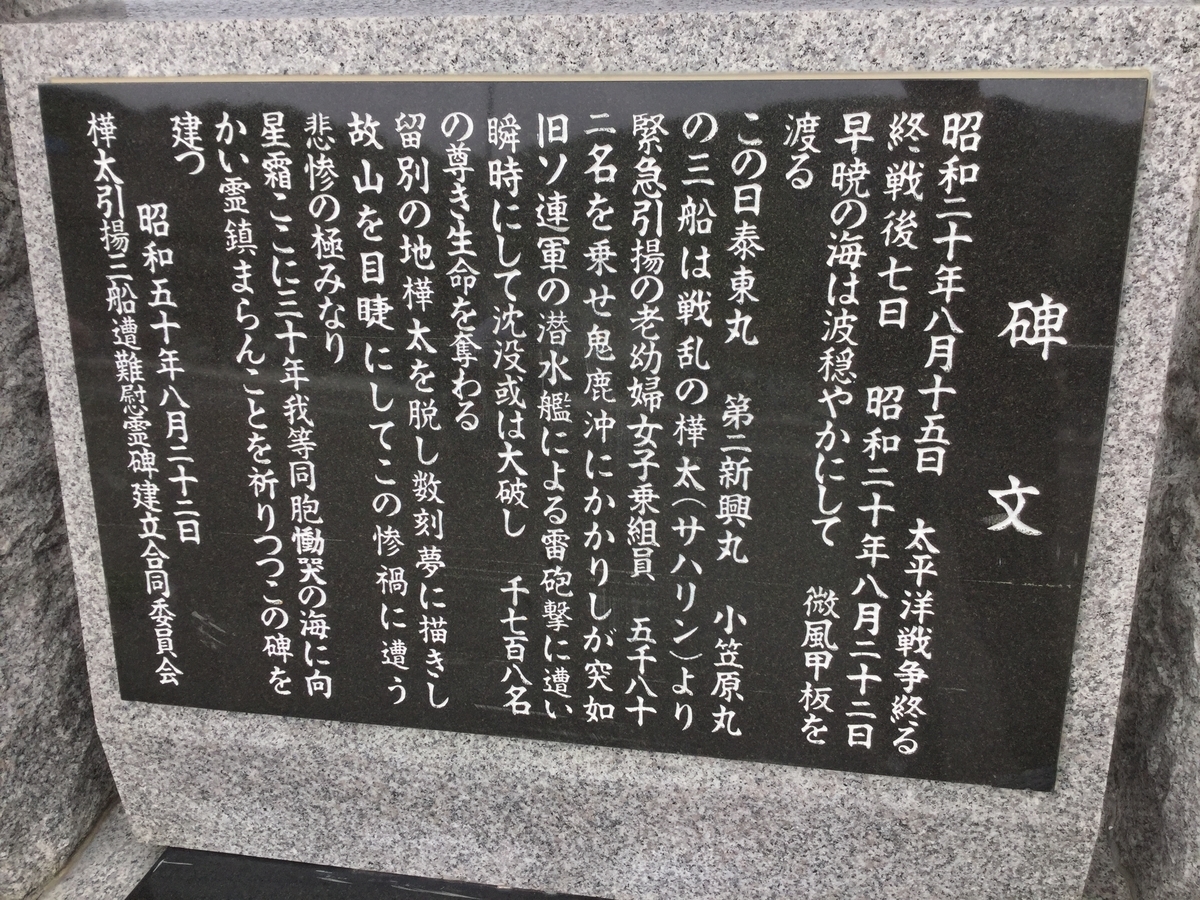

【留萌管内】三船殉難事件慰霊碑

(2014/8/15投稿)

今年もまた太平洋戦争の終戦記念日を迎えました。

太平洋戦争といえばとりわけアメリカ軍との戦いのイメージが強いと思われますが、殊に北海道民としては旧ソビエト連邦(以下ソ連)の存在を忘れる事は出来ません。

一般的には昭和20年(1945年)8月15日が終戦の日として認識されているこの戦争、しかし実際にはその日以降も北海道近辺の樺太や千島列島では不法侵犯者であるソ連軍との戦闘が続きました。

その結果、歴史上一度もソ連(ロシア)の領土になった事がない北方四島を含む全千島列島や南樺太が武力により占領され、返還されないまま現在に至っているのです。

そして同じく終戦後の8月22日には、留萌沖の日本海において樺太からの引揚者で満載の船舶3隻がソ連軍潜水艦からの攻撃を受けて相次いで沈没あるいは大破し、おびただしい数の民間人が犠牲になるという悲劇が起きました。

今にしても怒りと涙がこみ上げてくるこの事件ですが、時代背景を含めて極力冷静に振り返ってみたいと思います。(多分無理ですが)

戦争も末期、2日前には広島に原爆を投下されもはや日本の敗色が濃厚となった昭和20年8月8日、これまで太平洋・アジア戦線においては中立的立場だと思われたソ連が突如として連合国側に参加のうえ日本に対し宣戦布告、直後には満州国や当時日本領であった千島列島・南樺太への侵攻を開始しました。

折しも両国間においては昭和16年4月に調印された「日ソ中立条約」(相互不可侵条約)が発効中であり、それを一方的に破棄し相手国に侵略する事など言語道断たる条約違反ですが、ソ連はそれを完全に無視します。

思わぬソ連の参戦に対し既に青息吐息だった日本軍は抗戦も空しく後退を余儀なくされ、8月9日には米軍により再び原爆が長崎にも落とされた事で、ついには連合国側から突き付けられていたポツダム宣言を8月14日に受諾し無条件降伏をするに至りました。

その後、日本軍の降伏により連合国側にも順次交戦中止命令が発せられましたが、しかしソ連だけは攻撃の手を緩める事はありませんでした。

連合国陣営であるはずのソ連に何故そんな勝手な独自行動が許されたのでしょうか、実はこの卑劣極まる軍事作戦の背景にはアメリカとの密約が関係していたのです。

遡ること昭和20年2月にソ連の指導者スターリンとアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトの間で交わされた「ヤルタ協定」においては、この戦争の早期終結を図ったルーズベルトがソ連に求めた対日参戦の見返りとして、日露戦争によって失った「南樺太の領土復帰」や「満州・朝鮮における権益復活」、「千島列島の領有権獲得」などソ連側の要求を容認する旨が非公式ながら合意されておりました。

ところが、その直後の4月にはルーズベルトが急死、後任のトルーマン大統領が一転強固な反共産主義方針であったので、密約を反故にされる可能性を恐れたスターリンとしては何としても日本が降伏する前に参戦し、既成事実を作るためにこれらの地域を早急に実効支配する必要がありました。

片や、連合国側を主導するアメリカとしても今やソ連を敵対勢力と見なしていたものの、そもそも自国の前大統領がスターリンに要請したのが事の発端であり、この段階では名目上味方であるソ連を強制的に阻止するまでの理由がないため、ヤルタ協定対象地域内においてはこの暴挙を事実上黙認したのです。

また一説ではこれが、戦後における日本とソ連の接近を防ぐため、「領土問題」という禍根が残るようアメリカ側が謀った一策とまで言われています。

このような大国間の欲得的思惑により、戦争が終わってもなお侵攻を続けるソ連軍に際して各日本人居留地は大混乱を極め、避難民が奇禍に見舞われる事となります。

それは日露戦争後のポーツマス条約(明治38年調印)によって、賠償金代わりにロシア(当時)から正式に日本へ割譲された「南樺太」でも状況はまったく同じでした。

石炭・石油などその天然資源の豊富さゆえ有望な新天地として期待されていた南樺太は、大企業によって炭鉱・製紙工場などが建設されてから急激に発展が進み、昭和20年には40万人以上の民間人が居住していたと言われています。

もちろんソ連側から見て奪回すべき最優先地域のひとつであったこの地でも、8月11日には北樺太との国境線において本格的な戦闘が始まっていますが、駐屯していた国境警察隊や陸軍守備隊の応戦により、かろうじて敵の進撃を水際で食い止めていました。

しかし多勢に無勢、防衛線を破られるのも時間の問題だと思われ、沿岸地域からの敵上陸も予想される事から居留民の即時避難が急務と悟った樺太庁長官の命により民間・軍用を問わず脱出用の船舶が対岸の北海道稚内などからも緊急召集されます。

かくして出発口である大泊港(おおどまり)には避難を求めて樺太各地から殺到した数万の人々がごった返していましたが、時節の折、避難用に準備出来た船舶数が大小合わせて十隻余りとそれほど多くなかったため、ひとまず女性・子供・老人を優先して乗船させる事になりました。

距離にして160km弱、地図上では近くに見える稚内港ですが、実際の航行には片道8~9時間かかっており、船上の人々にとってはその時間は更に長く感じた事でしょう。

所要時間的に各船一日一往復しか出来なかったため決して捗々しいとは言えなかったものの、地道なピストン輸送により、それでも最終的には避難が始まった8月13日から守備隊降伏後の「島外移動禁止令」が出される8月23日までの11日間で島民8万人弱が樺太から命からがら脱出しています。

しかしその頃、避難民が続々と到着する稚内では彼らをそこから陸路移動させる手段に頭を悩ませておりました。

当時稚内には鉄道(宗谷本線)こそ通じていたとは言え、そのかかる時間や便数の少なさから考えても、数万レベルの人々の速やかなる移動を実施する事など現実的に無理だったのです。

そこで一部の引揚船については受入先を小樽へ変更させる事が考慮されました。

幸いにして、もっとも危険が想定された大泊⇔稚内間の航行において敵からの攻撃を受けておらず、この先は本土近海を南下するのみだったのでもはや安全だと思ったのでしょう、多くの人々が小樽行きを希望したと聞きます。

だが、本当の危険水域は違う場所にあったのです。

【小笠原丸殉難】

逓信省所有の「小笠原丸」(1,404トン)は国産初の電纜(でんらん)敷設船として、戦争末期は稚内⇔樺太間などの海底ケーブル敷設作業に従事、稚内港で終戦の日を迎えましたが、直後豊原逓信局長からの要請を受け樺太在住の逓信省関係者及び家族の避難を支援すべく8月17日には稚内を出港、対象引揚者約1,500名の本土輸送に一役買っています。

当初の任務はひとまずこれで完了したのですが、樺太の窮状に際し引き続き一般引揚者の輸送を引き受けた小笠原丸は折り返し再び大泊港へ向かう事になりました。

そして到着した8月20日には女性・子供を中心とした1,500名ほどの避難民を乗せ大泊を出港、翌日稚内で約900名を下船させた後、一路小樽を目指します。

危険水域を無事に抜けた事で緊張感から解放された乗員や引揚者には、いよいよ小樽が近づくにつれ、おそらく安堵の表情が浮かんでいた事でしょう。

ところが、航路の2/3を過ぎたあたりの増毛沖合約10kmの近海において、その希望が絶望に一変する事件が不意に発生しました。

8月22日午前4時20分頃、小笠原丸は突然出現したソ連軍潜水艦の狙い撃ちに遭い、魚雷の被弾によりあっという間に沈没してしまったのです。

就寝中の時間帯で起こったこの事件、攻撃を受けてから沈没まで数分の時間しかなかったため、ほとんどの乗船者は脱出する事も出来ずに船と運命を共にしてしまいましたが、かろうじて海上の漂流物につかまっていた数少ない生存者たちも浮上してきた敵艦の機銃掃射を受け次々と散っていったと聞きます。

何故交戦地域でもない日本海、それも近海に敵がいたのでしょうか、ソ連は南樺太や千島列島だけでは飽き足らず、実は留萌と釧路間のラインを境にした北海道北東部へ侵攻・占領する計画をその時着々と進めていたのです。

そして8月24日に予定された作戦決行日を前に上陸地点である留萌近辺の沖合には前哨部隊たる潜水艦が偵察目的で展開されていました。

つまり、小笠原丸は知る由のない敵の作戦水域内に入ってしまったため、謂れのない攻撃を受けるという悲運に見舞われたのです。

その後、敵の執拗な攻撃から何とか難を逃れたほんの一握りの生存者は救命艇で増毛町別苅(べつかり)の浜に上陸、通報を受けた町役場職員は住民と協力のうえ沖合での救助活動を行いましたが新たな吉報が届く事はありませんでした。

やがて、増毛の海岸には物言わぬ亡骸が次々と漂着し、そのほとんどが女性や幼気な子供たちだった事から、周辺はやりきれない悲しみと怒りに包まれたと言います。

この事件では、大半の避難民を助ける事が出来なかった責任を取り、増毛上陸前に自ら命を絶ったとも言われる船長を含む乗員57名・避難民約580名が犠牲となり、生存者はわずか62名に過ぎませんでした。

かくして、かつて長崎沖で難破したロシア客船を救助し多くの人命を救った「小笠原丸」は、あろうことかその後継国ソ連の手にかかり日本海の露と消えていったのです。

【第二(号)新興丸殉難】

「第二(号)新興丸」(2,577トン)はもともと民間会社所有の貨物船でしたが、戦時に際して海軍に徴発され、単装砲や爆雷などの武装が施された「特設砲艦兼敷設艦」として主に北方における船団護衛や哨戒任務に従事しました。

そして千島得撫島(ウルップ)への食糧輸送任務の途中で終戦を迎え、稚内へ帰港後、他の船と同様に樺太引揚の支援に回る事になったのです。

不休のピストン輸送を繰り返し、本土帰還に際しては既に三度の貢献を果たしていた新興丸でしたが、8月19日晩には4回目となる輸送を敢行すべく大泊港に到着、その後船体のトラブルにより一日遅れとなったものの、約3,500名の引揚者を乗せ8月21日に大泊を離れた船は、混雑を極め受入が困難な稚内を避けて小樽港を目指す事になりました。

当時としては新型エンジンを搭載していた船は途中難もなく順調な航行を続け、8月22日午前5時頃には今や”認識なきも最高危険水域”となった留萌沖にさしかかります。

その時、装備されていた電波探信儀(レーダー)には正体不明の船舶が捉えられていましたが、小一時間前に起こった小笠原丸の悲劇など知る由もない新興丸は、それらが今まさにこちらへ向けて雷撃せんとするソ連の潜水艦であるとは思いもよりませんでした。

かくして、発射された魚雷に気付き回避行動を取るも時既に遅く、新興丸は右舷側面の船倉付近に被弾、更に浮上した2隻の敵潜水艦が砲撃・銃撃を加えてきたため、艦長命令により必死の応戦を開始しました。

引揚船からのまさかの反撃にひるんだのか、あるいは新興丸の砲撃によりダメージを受けたのか、ほどなく敵艦は再び深く潜航したため最悪の事態は免れ、そして深手を負ったものの機関室の無事により自力航行が可能だった新興丸は、通報により駆け付けた水上偵察機の護衛を受け、最寄りの留萠港に何とかたどり着く事が出来たのです。

しかし、魚雷の直撃を受けた第2船倉や、直後の敵の銃撃により甲板上にいた多くの人々が命を落とし、その数は行方不明者と合わせて約400名とも言われています。

ほとんどの人が助からなかった小笠原丸事件と比較すると被害が少なかったようにも思えますが、逆に親子が死に別れてしまうケースが多く、留萠の小学校(国民学校)の校庭にひとまず安置された母親あるいは子供の亡骸の傍から決して離れようとしない残された人々の姿はとても見るに忍びない光景だったと言います。

【泰東丸殉難】

「泰東丸」(887トン)は民間会社所有の貨物船ですが、終戦前後には樺太から食糧を積出しするよう軍からの要請を受け小樽を出港、8月17日には大泊に到着しています。

ところが、入港した泰東丸には思いもよらない任務が待っていました。

というのも、その任務とは米など本来の積荷の他に「引揚者を可能な限り乗船させて小樽へ向かう」という彼らにとっては”寝耳に水”の内容だったからです。

冒頭に記したように、この頃は避難民を脱出させるためになりふり構わず船を招集していたので、中には軍の要請によりなかば強制的に引揚支援に従事させられた例があったのかも知れません。

この要請を当初は拒否した泰東丸船長でしたが、樺太の逼迫した状況を受け、あるいは軍からの”強い説得”に抗えず、最終的には引き受ける事になりました。

こうして、”予定外の船荷”を満載した貨物船泰東丸は8月21日に大泊を離れたのでした。

その後、敵襲にも遭う事もなく航海は平穏無事に進みましたが、鬼鹿村(現・小平町鬼鹿)沖を航行中の翌22日朝、海上に漂う大量の木片や乗船者の携帯品などを発見した甲板上は騒然となります。

これらは他船(実際は第二新興丸)における明らかに尋常でない事態の発生を示していましたが、前の2船と同様ここに至り「敵の攻撃」を想定していなかった泰東丸は、「浮遊機雷接触事故の遺留品」であろうと判断、航路を幾分本土寄りに変更した上で慎重に先へ進む事にしました。

しかし、その時船は”魔の海域”の真っただ中にあったのです。

そしてしばらく経った午前9時50分頃、突然右舷前方に潜水艦が浮上、泰東丸に向かって砲撃を始めました。

対して、これをアメリカ軍の臨検に際する威嚇射撃だと思い直ちに停船した泰東丸は、戦時国際法に則り「白旗」を掲げ、”抵抗の意志がない”旨を相手に伝えます。

ところが、その潜水艦はそれを無視、無抵抗の船に狙いをすまして更に激しい砲撃を加えてきました。

それは米軍ではなく、先行の2隻の引揚船に対しても残忍な攻撃を行い壊滅的損害を与えたソ連軍の潜水艦だったのです。

容赦ない砲撃や機銃掃射により、甲板上の人々は次々と斃れ、船体に大きなダメージを受けた泰東丸はやがて二つに折れるようにして、667名の生命と共に沈んでいきました。

この事件の生存者は113名、海上を漂流しているところを、稚内から大湊へ向かうため付近を航行中であった海軍海防艦に発見・救助されています。

他船と同じく、泰東丸の乗船者も女性・子供が中心であり、銃撃から難を逃れたものの漂流途中で力尽きた者も少なくなかったそうです。

この事件については現ロシア政府もその関与を認めていないため、公式には未だに「国籍不明」の艦による所業とされますが、旧ソビエト崩壊後に公開された公文書記載内容によってソ連太平洋艦隊第1潜水艦艦隊所属の「L-12」と「L-19」の2隻がその実行犯である事が現在明らかになっています。

事件海域においては、8月22日午後0時、つまり三船最後の泰東丸事件の約2時間後に発令された北海道占領作戦の中止命令に伴い、近辺でのソ連軍の軍事行動が凍結されたと言われています。

実はこの作戦中止の背景にもソ連とアメリカの激しい駆け引きがあり、簡単に言えば「ソ連が北海道北東部の占領を断念する見返りに千島全島の領有を黙認するが、さもなければ中千島の得撫島に米軍基地を置く」とのトルーマン大統領の通告を最後はスターリンがやむなく呑んだ形となりました。

ソ連としては北海道占領の既成事実を盾にして、領有権に関する戦後処理方法についてアメリカ側から最大限の譲歩を引き出す事が当初の目的だったと思われますが、初動(参戦)の遅れにより北海道上陸が果たせず、結局ヤルタ協定合意内容以上の成果を残せなかった事をスターリンは相当に悔やんでいたと聞きます。

そのような事実背景から察する個人的な考えとしては、この三船殉難事件の裏側には北海道占領作戦をアメリカの介入により断念させられた形となったソ連側の”腹いせ”的要素が働いたとしか思えません。

事件発生時は中止命令発令前につき当初作戦の遂行中だと思われておりますが、これから敵国本土侵攻の奇襲をかけようとする国が、その決行前においてわざわざ上陸地点付近の偵察部隊に航行中の船舶を片っ端から攻撃させるなどという作戦を果たして立てるでしょうか。

そもそも「白旗」を掲げた民間船に攻撃を加えるなど論外の上、漂流者へ向けた執拗な追い打ちや、小型船に対しては魚雷を使用せず砲撃・銃撃によって時間をかけて葬り去るなど、それはもはや本来の作戦に基づく軍事行動ではなく、撤収する事を知っている者がその前にまるで置土産のごとく、面白半分に無抵抗の人々をいたぶっているような印象しか感じられません。

であれば、第二新興丸からの反撃を受けた時に意外なほどあっけなくその場から離脱した理由もうなずけようというものです。

もし憶測通り、鬱憤晴らし的に事が実行され、落とさずに済んだ生命が奪われたとしたらこれほど許せない話はないでしょう。

しかし現実にソ連占領後の各地においては、実質アメリカが立案・制定した「ポツダム宣言」第9条(在外邦人や武装解除兵士の即時帰還の保証)をまるで無視した日本兵ら捕虜に対するシベリア連行・強制労働従事や居留民への鬼畜な所業など数々の蛮行がソ連軍によって平然と行われており、これらの条項違反行為には「我が国抜きで勝手に発せられた宣言など一切考慮する必要なし」とのソ連のアメリカへ対する”当てつけ”あるいは挑発という側面があった事は否めません…かくてその矛先がすべて日本人へと向けられたのです。

それにしても、たとえ戦時の命令であれ目の前の無抵抗の女性・子供に対して躊躇なく手をかけるまでに人間はかくも残酷になれるものなのでしょうか。

ただそれも現代から見た日本人としての感覚の話であり、大陸系の多くの国々はいにしえから隣国間における血塗られた歴史を経て今に至っています。

地続きであるだけに「相手を滅ぼさないといずれ自分たちが滅ぼされる」とばかりに一族郎党や民族そのものが情け容赦なく根絶やしにされ、その目的の達成のために”狡猾”かつ”残虐”なあらゆる手段が長い間、当たり前のようにそして徹底的に行使されてきました。

ましてや、旧体制のロマノフ朝を血に染まった革命で倒した後、「反革命政権」との熾烈な内戦、そして1930年代における共産党内の対抗勢力数十万人の大粛清などと、誕生から30年も経たない国内の歴史だけを見ても絶えず自国民を殺戮してきたソビエト連邦にとっては、日露戦争やシベリア出兵の仇である日本人の生命など、ほんの少しも気にかける訳がありません。

そのような国が、”国際条約を破り”、”突然他国に侵略し”、”弱者を平気で虐殺し”、そして”その事実を認めない”のも当然の事だと残念ながら認識するべきなのです。

結果を知る者が遡って過去の施策を批判するのは”禁じ手”ながら、後の被害が極めて甚大・悲惨な事から敢えて申せば、「この時既に欧州の周辺各国とのあらゆる不可侵条約を一方的に破棄し侵攻していたソ連を最後の最後まで信頼し、講和に依存するあまり降伏時期に関する情報を察知された挙句、事もあろうに対日参戦のタイミングまで与えてしまった」という戦争末期における日本の外交方針についてはあまりにも愚かであったと言わざるを得ません。

その結果が「大陸居留民の厄難」や「シベリア抑留」、そして「三船殉難事件」を招いたのです。

それから時代は移り、現在ロシアとの関係改善が取り沙汰されていますが、最近のウクライナ情勢を見ても”根本部分”は何ら変わっていない印象を受けました。

もちろん友好関係を持つ事がいけないとは言いませんが、それならなおさら相手国の思惑の本質を見誤ってはなりません。

相手が求める事を与えるだけの関係が”友好”ではないのです。

少なくとも「本当の敵を知らず利を与えた上に裏切り行為を自ら促してしまった」あの時のような浅はかな外交だけは絶対に繰り返して欲しくないものです。

それが、この事件で無念にも日本海に散っていった1,700余名の御霊にせめてもの報いる途(みち)だと個人的には思っています。

【増毛町】「小笠原丸遭難者殉難之碑」

建立年月日:昭和27年11月22日

建立場所: 増毛郡増毛町暑寒沢104(暑寒沢墓地)

この碑は増毛市街地から少し山側にある町営墓地に建立されました。

碑の裏には北海道庁や増毛町の他、建立年に設立された「日本電信電話公社」(旧逓信省)の名前も見えます。

この事件では現在に至るも多くの御霊が海に残されたままですが、一方回収されながらも身元不明である20柱の遺骨がここに眠っています。

【増毛町】「小笠原丸殉難之碑」

建立年月日:昭和25年11月22日

建立場所: 増毛郡増毛町暑寒沢104(暑寒沢墓地)

前出「遭難者殉難之碑」の隣に建つ「小笠原丸」の乗員を祀る慰霊碑です。

小笠原丸と同様、電纜敷設艦であった「釣島丸」(昭和16年竣工)と「千代田丸」(昭和23年竣工)の乗員の手によって昭和25年に建立されました。

ちなみに当時電気通信省所属だった両船は同年に勃発した朝鮮戦争時には米軍から日韓海底ケーブル修理の命を受け、韓国釜山において北朝鮮軍の攻撃を受けながらも命がけの任務を遂行しています。

【留萌市】「樺太引揚三船殉難平和の碑」

建立年月日:平成 7年11月15日

建立場所: 留萌市大町2

この碑は留萌の観光スポット「黄金岬」そばの大変見晴らしの良い高台にあります。

もともとは昭和37年、留萌市内と日本海が一望出来る「千望台」に「樺太引揚三船殉難者慰霊之碑」が建立されたのが始まりですが、経年による損傷が激しいため平成7年にはあらたに「樺太引揚三船殉難平和の碑」として生まれ変わったこのモニュメントが同地に建てられました。

その後、高齢となった関係者が供養に赴くには不便という声もあり、平成22年に現在の場所へ移設されています。

【留萌市】「三船殉難之墓」/「殉難碑」(第二新興丸)

建立年月日:昭和49年 8月18日/昭和27年 8月22日

建立場所: 留萌市沖見町6(市営墓地)

前出「千望台」へ向かう途中にある市営墓地内に建立されています。

三船の中でも特に留萌市に縁の深かった「第二新興丸」の犠牲者を祀った碑です。

ここでも毎年8月22日には慰霊祭が執り行われているそうです。

【小平町】「三船遭難慰霊之碑」

建立年月日:昭和50年 8月22日

この碑は「泰東丸」が沈没した地点に近い小平町鬼鹿の海岸ふちに建立されています。

ここは道の駅のパーキングエリアに隣接しているため、多くの観光客がこの碑を目にしていると思います。

こうしてより多くの人にこの史実を知って頂きたいものです。

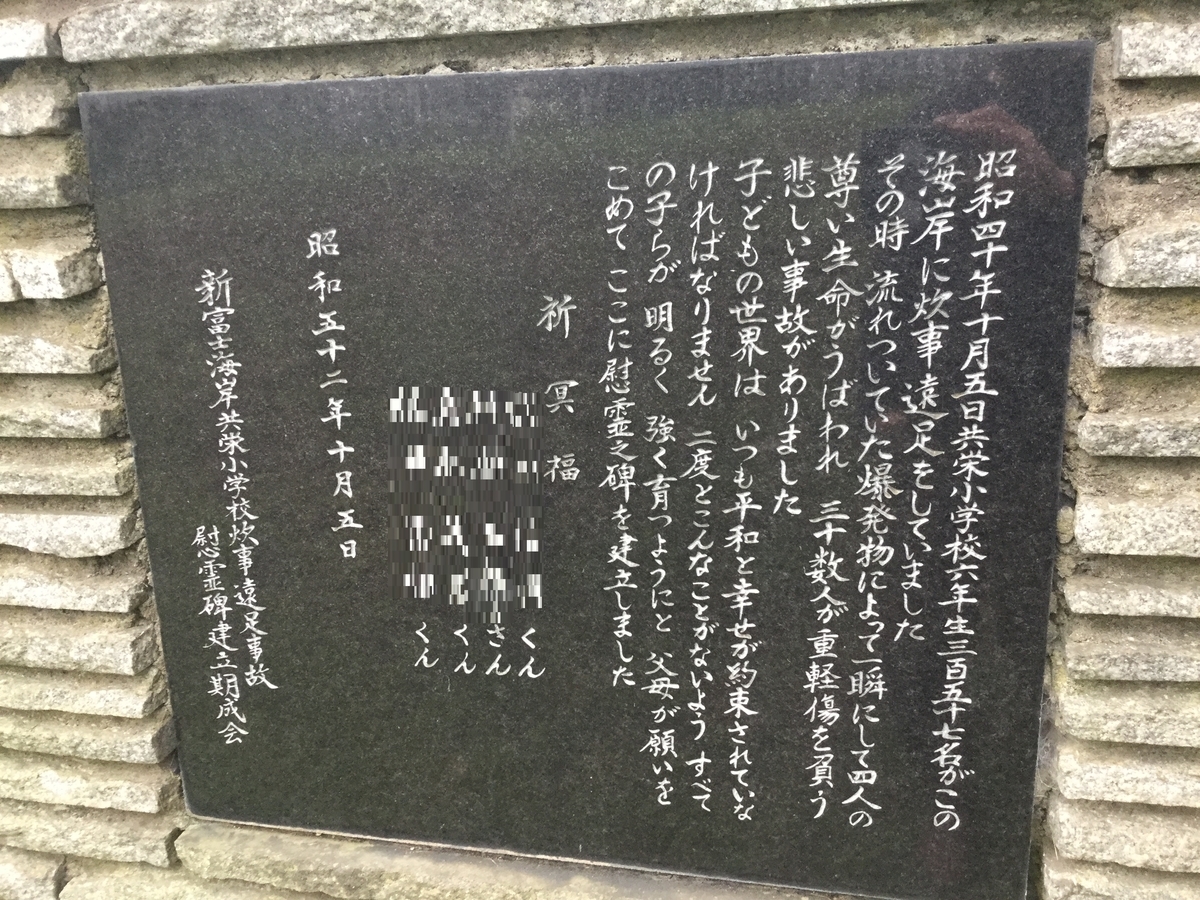

【釧路市】共栄小学校炊事遠足事故慰霊碑

(2014/7/19投稿)

「炊事遠足」…私にとっては懐かしい遠足と調理実習を兼ねたこの学校行事は、聞けばなんでも北海道(及び東北の一部)以外では行われていないそうです。

クラスを班分けした上で、遠足先においてそれぞれに決めた献立を自分たちの手で作って皆で一緒に食べるという、言うなれば楽しい中にも自主性と協調性を培う教育の一環として実施されるこの催しであるはずも、ただ実際には段取りや調理方法を巡って班内の女子と男子が揉めるのが”お決まり”だった思い出があります。

ちなみに私が生まれ育った内陸部の旭川市では近くに川が流れる森林公園などでよく行われたものでしたが、太平洋岸の釧路市の場合はもっぱら湖のほとりや海辺の砂浜がその会場になっていたと聞きます。

今回のエピソードの舞台となる「新富士海岸」もうってつけの場所のひとつとして、かつては釧路市内の小中学校に多く利用されておりました。

野外における普段は経験出来ないイベントに浮かれて不注意からの小さなケガなどはあっても、およそ大事故に発展するイメージにないこの炊事遠足、だが約50年前の釧路ではその最中に考えられない悲劇が起こったのです。

昭和40年(1965年)、時は高度経済成長の真っ只中で、釧路市の経済を支える漁業・炭鉱・製紙などの各産業もまだ活況を呈していました。

「もはや戦後ではない」と言われてから既に10年ほど経ち、戦時中の暗く辛かった記憶も確かに薄れつつあった時代の話、市街地から程近い共栄小学校では6年生を対象とする秋の炊事遠足が今年も催される運びになりました。

新富士海岸への遠足は共栄小学校としては昭和33年から続く恒例行事であり、おそらく学童たちにとってももっとも楽しみなイベントのひとつになっていた事でしょう。

そして、いよいよ待ちに待った遠足当日の10月5日午前、学校から4kmほど歩き海岸に到着した計357名の6年生たちは班ごとに分かれ、めいめい持ち寄った食材を用いた昼食作りの準備に入ります。

そんな中、6年1組のとある班では女子が真面目に料理の下ごしらえをしていた一方、男子たちはと言えば協調性はどこへやら海岸に沿って散策に出かけました。

どの時代も男子の考える事は同じようなもので、私もじっと座って調理をするなんて性分ではないため、ほったらかしで友人と悪ふざけをしていてよく教師に怒られたものです。

さて、”探検開始”からほどなくして少年の一人が波打ち際に打ち寄せられていた見慣れない物体を発見、それは直径36cm・長さ65cm位の鉄製の円筒で、ちょうど小さめのドラム缶のような形をしていました。

その錆びた物体の側面には大きな裂け目があり、そこから中を覗き込んだ少年の目には内部に突き出た細い棒の他は何も映りませんでした。

それが何か知る由もなかったものの「椅子におあつらえ向き」と思った好奇心旺盛の彼はその缶を回収して一度調理場所に持ち帰りますが、やがてそれにもすぐに飽きてしまいます。

ところが、その置き去りにされた缶を他の目的で使用する事を思いついた別の少年がいました。

10月ともなると海風も肌寒くなっており、調理用に用意された七輪では暖を取るには物足りなかったため、近くで釣り人が灯油の一斗缶を用いていたのと同様にその缶をストーブ代わりにしようと考えたのです。

かくして、その物体の裂け目からは炭や枯れ枝、焚き付けの紙くずなどが詰め込まれ点火されましたが、その10分後には想像を絶する恐ろしい結果が待っていました。

その得体の知れない物とは、実は太平洋戦争中に旧日本軍が敵潜水艦攻撃用として使用していたカーリット爆雷の不発弾のなれの果てだったのです。

側面に穴が開いていたため中身はほとんど空だったものの、一部残っていた炸薬あるいは「ただの棒に見えた」信管部の起爆薬が反応したのかも知れません、熱せられた爆雷は突然大音響とともに破裂し、その破片は10m四方に飛び散りました。

その爆発の威力たるや凄まじく、近辺にいた数十名が一瞬にして倒れ込み、たちまち辺りはうめき声と悲鳴が響く凄惨な現場と変わったのです。

教師たちや傍らにいた釣り人によりすぐさま救助活動が開始され、負傷者は救急車で市内の病院へ緊急搬送されましたが、最終的には至近から破片の直撃を受けた児童4名が命を落とし、31名が重軽傷を負うという大惨事となってしまいました。

時刻は午前10時30分を過ぎていました。

朝には笑顔で子供を送り出してから数時間も経たない内に思いもよらない連絡を受けた親たちは、病室で対面した変わり果てた我が子の姿に言葉を失い呆然とする他なかったと聞きます。

しかし、そんな20年前の忌まわしき爆発物が何故その時海岸にあったのでしょうか。

当初はまだそれが何か判別出来ていなかったので、昭和20年7月14~15日の釧路空襲時に落とされた米軍の焼夷弾という説や、翌10月6日には現場から約1km離れた海岸で更に一回り大きな同様の物体が見つかった事から「何者かの手によってそれらが意図的に置かれたのでは?」との憶測が飛び交い、周辺地域はしばらく混乱を極めました。

その後、地元警察や陸上自衛隊第5師団(帯広)、更には警察庁科学警察研究所の調べでこれらが旧日本軍所有の爆雷の類である事が判明しています。

時代を遡れば、終戦直後の昭和20年11月には、釧路に進駐してきた米占領軍の命令により、接収された弾薬・爆弾など8,000トンが沖合28kmの海中に投棄されている事実がありました。

あるいは『日連丸・白雲遭難』のエピソードでも触れているように、戦争末期にはこの海域においても駆逐艦と敵潜水艦との間で熾烈な攻防戦が繰り広げられていたので、もしかするとその時の遺物が20年の時を経てここに流れ着いたのでしょうか。

直前に通過した台風27号の影響で高さを増したうねりが、海流や地形の関係でもともと漂着物が多かった新富士海岸にこの”招かれざるもの”を運んできた可能性も否定出来ません。

その原因については結局明らかにされていませんが、いずれにせよこの悲惨な事故によって失ったものは戻りません。

当時、事故報道を受けて全国から多くの義捐金や見舞金が寄せられたものの、しかし釧路市長や市議会が時の政府に求めた「国としての補償」は戦後20年の歳月が障壁となりついに実現を見る事はありませんでした。

亡くなった方やその遺族、そして命こそ助かったものの重い障害が残った罪なき子供たちはこの悲しみや怒りを一体誰にぶつければ良いのでしょうか。

事が起きた時には、責任を負うべき者はもう誰もいなくなっていたのです。

事故から4年後の昭和44年(1969年)、釧路西港の開発計画に伴い新富士海岸一帯が埋め立てられる事になりました。

現在、周辺に工場や油槽所が建ち並ぶもう海岸ではなくなったこの事故現場には臨海公園が作られ、その一角に建立された慰霊碑が公園で遊ぶ子供たちを見守っています。